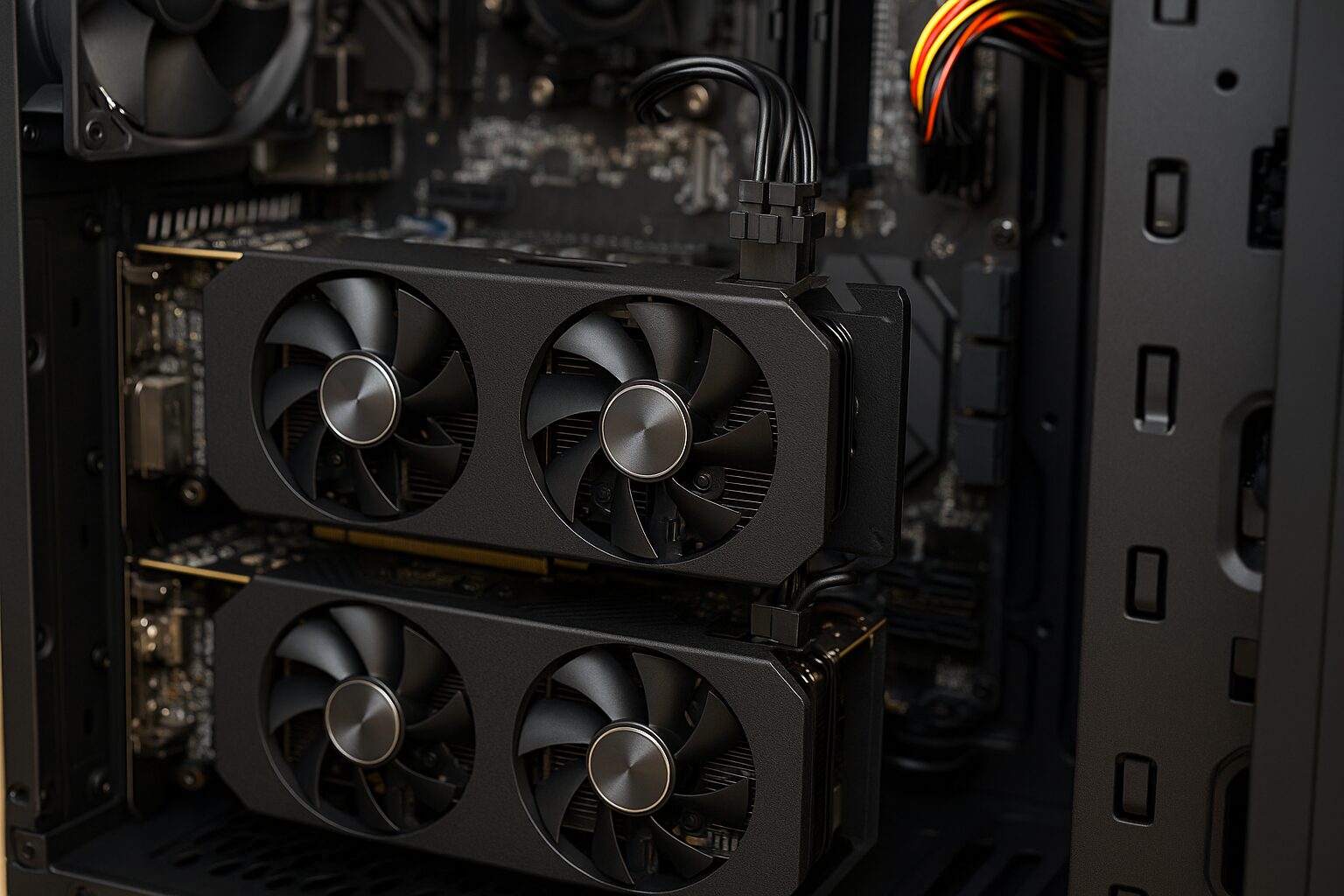

ハイエンドなゲーム環境や高解像度での動画編集、さらにはAI演算やマルチディスプレイ環境の構築といった高度なPC用途が求められる中で、グラフィックボードを2枚刺すという選択肢がますます注目を集めています。単に性能を向上させるだけでなく、処理の役割を分けて効率化したり、マルチタスク性を高めたりするためにも有効です。この記事では、”PCにグラボ2枚刺し“に関して、基本的な仕組みややり方はもちろん、使用目的に応じた使い分け方法、SLIを使わない非連携構成の利点、さらには負荷分散による安定性の向上やコストパフォーマンス面まで、多角的な視点で徹底的に解説していきます。

記事のポイント

-

PCにグラボを2枚刺す仕組みとやり方がわかる

-

グラボ2枚のメリット・デメリットを明確に解説

-

SLI不要で活用できる最新の使い方にも対応

-

ゲームや編集作業におけるパフォーマンス向上の可能性を解説

目次

PCにグラボを2枚刺す際の基礎知識とやり方

ここでは、グラフィックボードを2枚刺す構成における基本的な考え方から、実際のやり方、そして注意すべきポイントまでを詳細に解説していきます。グラボ2枚刺しには、性能面や利便性で多くのメリットがある一方で、パーツ選びや冷却設計、電源容量の確保といったハードウェア面での工夫が求められる場面も多く存在します。また、ドライバの設定やOS側での認識、アプリケーションごとの対応状況など、ソフトウェア面での理解も欠かせません。特に初めて2枚構成に挑戦するユーザーにとっては、トラブルを未然に防ぐための知識が不可欠です。この記事を通じて、グラボ2枚刺しの導入に必要な情報を網羅的にお届けします。

グラボ2枚を使い分ける活用方法とは?

複数枚のGPUは、それぞれ異なる用途に応じて使い分けることができる柔軟な構成を実現します。たとえば、1枚はゲーミング用途に最適化されたGPUとして使用し、もう1枚はライブ配信処理、動画エンコード、またはAI演算(ディープラーニングなど)専用に割り当てるといった活用方法があります。これにより、処理の役割をタスクごとに分散させ、1つのGPUにすべての負荷が集中するのを防ぐことができます。また、3DCG制作やCAD作業など、GPUを活用するクリエイティブ分野では、レンダリング専用GPUと編集作業用GPUを分けて使うことで、作業の快適性と処理速度を大幅に向上させることが可能です。このように、グラボ2枚構成は、高度なマルチタスク環境や専門的な作業フローを支える強力な選択肢となります。

グラボ2枚刺しの具体的なやり方と注意点

まず第一に、マザーボードにPCIeスロットが2つ以上搭載されていることが前提条件となります。理想的には、両スロットともにx16のフルスピード帯域が確保できる構成が望ましいですが、x16とx8の組み合わせでも機能的には十分運用可能です。次に重要なのが電源ユニットの容量です。2枚のグラフィックボードを安定して動作させるためには、80PLUS GOLD以上の高効率な電源ユニットを採用し、出力ワット数に十分な余裕を持たせることが必要です。また、各グラボに対応した補助電源ケーブルの接続も必須であり、特にハイエンドモデルでは8ピン×2などの複数端子が必要となることがあります。さらに、グラフィックドライバの管理も近年のWindowsでは進化しており、最新バージョンのWindows 10や11では、2枚のGPU間での役割分担やリソース割り当てをドライバが自動で最適化してくれる機能も備わっています。これにより、ユーザー側で複雑な設定を行わずとも、2枚構成の恩恵を受けることが可能になっています。

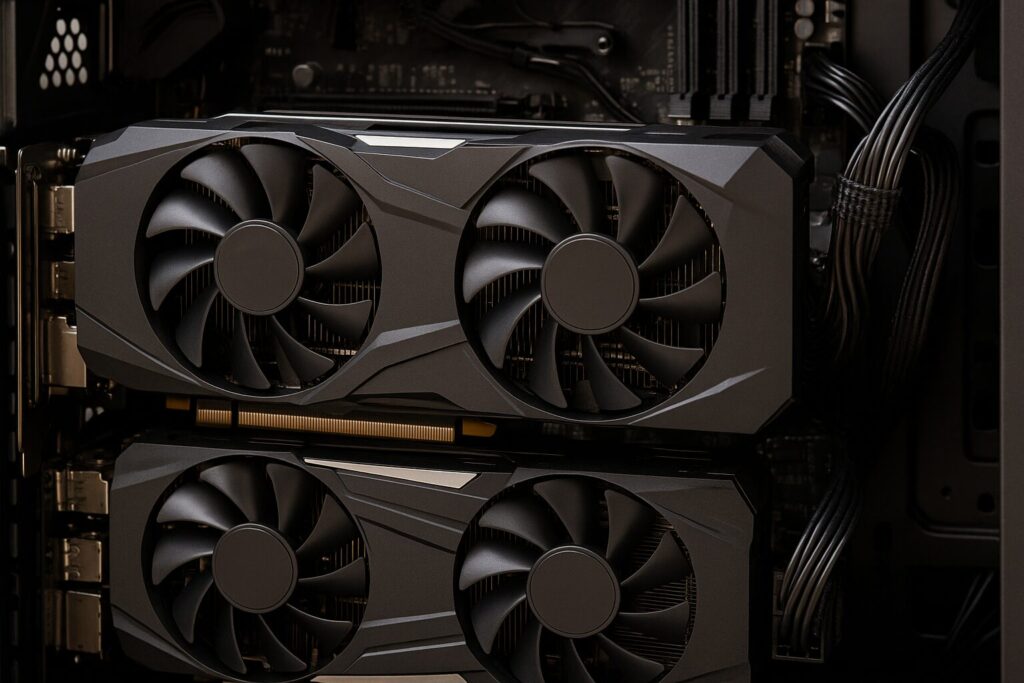

非SLI構成でも有効なグラボ2枚刺しの方法

NVIDIAのSLI機能を使わず、2枚のグラフィックボードをそれぞれ独立した用途に割り当てるという運用方法が、現在の主流となりつつあります。この非SLI構成は、複雑なドライバ設定やゲームタイトル側の対応に左右されることが少なく、より柔軟で安定した運用が可能となる点が大きな魅力です。たとえば、片方のグラボで高負荷のゲームをプレイしつつ、もう片方のグラボではライブ配信処理やOBS Studioによる録画、さらに並列での動画エンコードやAI学習などを行うといった、実用的かつ現実的なマルチタスク運用が実現できます。また、使用するアプリケーションごとに使用するGPUを指定できる設定(Windowsの「グラフィック設定」機能など)を活用すれば、よりきめ細かい負荷分散が可能となり、全体的なパフォーマンスを向上させることにもつながります。このような構成は、特に配信者やクリエイター、AI研究を行うユーザーにとって極めて有用であり、今後も普及が進むと考えられます。

ゲーム用途におけるグラボ2枚刺しの活用法

最近のゲームタイトルにおいては、NVIDIA SLIやAMD CrossFireといったマルチGPU構成に対する公式サポートが減少傾向にあります。その背景には、ゲームエンジンやドライバ側の最適化コストの問題、シングルGPUでの高性能化が進んだことなどが影響しています。しかし、MOD導入やカスタムドライバ、または「NVIDIA Inspector」などの専用ツールを活用することで、一部のタイトルではマルチGPUのパフォーマンス向上効果を引き出すことが可能です。これにより、特定のゲームにおいては描画負荷の分散やフレームレートの改善といった恩恵を得ることができます。ただし、このような構成はゲームごとの相性や動作の安定性に大きく左右されるため、トラブルが発生するリスクも否定できません。特にオンライン対戦系や最新のAAAタイトルでは、SLIを有効にしたことで逆に不具合が生じたり、パフォーマンスが低下するケースもあるため、注意が必要です。そのため、現在の一般的な運用としては、1枚の高性能GPUを軸に構成する「シングルGPU集中型」の構成が最も安定しており、多くのユーザーにとって推奨される選択肢となっています。

PCにグラボ2枚刺しのメリット・デメリットとコスパの実際

次に、グラフィックボードを2枚構成で運用することによる、性能面での向上、コストパフォーマンスの実情、さらには起こりやすいトラブルやその回避策について、より深く掘り下げて解説していきます。単に「グラボを2枚にすれば性能が倍になる」といった単純な話ではなく、構成次第でその効果は大きく変動します。パフォーマンス向上の恩恵を受けるためには、CPUやメモリ、冷却システムとのバランスも考慮する必要があります。また、消費電力や発熱、ドライバの安定性、相性問題など、2枚刺し特有のトラブルも存在するため、事前に十分な準備と知識が求められます。さらに、価格帯や中古市場の動向、導入にかかるコストと得られる効果のバランスを踏まえた「コスパ」の視点からも、その是非を見極める必要があります。これらの観点から、グラボ2枚構成の現実的な運用について理解を深めていきましょう。

グラボ2枚刺しによる負荷分散の仕組みとは

用途別にGPUを割り当てることで、システム全体の安定性が大きく向上します。たとえば、片方のGPUを3Dグラフィックスのレンダリングに集中させ、もう片方を映像出力やストリーミング、もしくはAI演算などのバックグラウンド処理に割り当てることで、それぞれの処理が干渉せずに最大限のパフォーマンスを発揮できる環境が整います。これにより、リソースの無駄を省きながらも、高負荷な作業を複数同時に行えるのが大きな強みです。また、CPUとの連携負荷を抑えることで、システム全体のレスポンスも改善され、突発的な負荷変動によるフリーズや遅延の発生リスクも軽減されます。こうした背景から、用途ごとのGPU分散構成は、特にプロフェッショナル用途や配信・制作環境において最も注目される利点の一つとなっています。

2枚挿しのメリットを最大化するポイント

マルチモニター環境においては、それぞれのグラボが複数のディスプレイを効率よく駆動することで、より快適な作業スペースを実現できます。これにより、複数ウィンドウやソフトを同時に開いて操作する際の操作性が格段に向上します。また、GPUによるレンダリング処理においては、レンダリング専用に1枚のグラボを割り当てることで処理速度が飛躍的に向上し、結果として作業の時短にもつながります。さらに、グラボ2枚構成は将来的なアップグレードにも柔軟に対応できる拡張性の高さが魅力であり、用途や技術進化に応じて構成を変更しやすい点も大きなメリットです。特に動画編集や3Dモデリング、エフェクト処理、VRコンテンツの制作など、GPUリソースを大量に消費する作業においては、その効果を最大限に発揮することができます。

デメリットとして想定すべき課題と対策

発熱の増加やスペース不足、電力消費が主な問題点として挙げられます。特に2枚の高性能グラフィックボードを同時に運用する場合、ケース内の温度は急激に上昇するため、冷却効率の良いエアフロー設計や水冷クーラーの導入など、本格的な冷却対策が不可欠になります。また、グラボ自体が大型化していることから、物理的なスペースも確保しなければならず、対応するPCケースの選定も重要です。加えて、2枚分の電力を安定して供給するためには、最低でも80PLUS GOLD認証以上の高品質な電源ユニットを選ぶことが推奨されます。出力容量としては750W〜1000W以上が望ましく、複数の補助電源ケーブルに対応していることも必要です。こうした物理的・電力的・熱的制約をクリアするためには、パーツ全体のバランス設計と事前の計画が欠かせません。

独立した用途で2枚運用するケース

片方のGPUを物理シミュレーション用、もう一方を映像出力用にするなど、それぞれのGPUを独立した役割に割り当てて運用するケースも広く見られます。こうした構成は、GPUごとにタスクを明確に分けられるため、複雑な処理を効率よく並列に行うことができ、結果として作業の高速化と安定化につながります。たとえば、科学技術計算や解析業務では、物理演算や機械学習に特化したGPUを使いつつ、もう一方でシミュレーション結果の可視化やVR表示といった映像出力を担わせることで、全体のワークフローがスムーズになります。また、リアルタイムのCG処理や複数アプリケーションを同時に動かすような環境では、非同期処理に強いこの構成が非常に効果的です。OSやソフトウェア側でも、近年はマルチGPUへの対応が進んでおり、アプリごとにGPUを選択できる設定が用意されているケースも増えています。こうした独立運用は、クリエイターや研究者、エンジニアなど専門職の作業効率を大きく向上させる選択肢の一つといえるでしょう。

出力端子を活用したマルチモニタ環境の構築

それぞれのグラフィックボードの出力端子(HDMI、DisplayPort、DVIなど)を適切に使い分けることで、最大で6枚以上のディスプレイへの同時出力が可能になります。この構成により、作業領域を広げて効率的なマルチタスクが行えるため、トレーディング環境では複数のチャートや情報ウィンドウを並べて表示でき、迅速な判断を下すのに大きく貢献します。また、映像制作や編集現場においても、タイムライン編集・プレビュー・エフェクト調整などの各ウィンドウを別モニターに分散させることで、作業効率が格段に向上します。さらに、プレゼンテーションやVRコンテンツの開発、監視業務などでも、多画面出力の柔軟性は非常に重宝されており、プロフェッショナル用途のみならず一般ユーザーの快適な作業環境の構築にも寄与する重要なポイントとなっています。

マザーボード選びの注意点

グラボ2枚刺しには、PCIeスロットの配置やレーン帯域の確保が極めて重要です。グラフィックボードが十分なパフォーマンスを発揮するためには、各スロットがCPUやチップセットからの十分なレーン数を受け取れる設計であることが求められます。理想的な構成は、x16 + x16のフルレーンで動作する環境ですが、実際には多くのマザーボードが物理的にはx16スロットであっても、実際にはx16 + x8、あるいはx8 + x8で動作するものもあります。それでも、x16 + x8をサポートしているモデルであれば、一般的な用途では十分な帯域を確保できます。加えて、スロット間の物理的な間隔も重要で、冷却効率を保つためには、2スロット分以上のスペースが空いている設計が望ましいです。また、スロットがどのチップセットやCPUレーンに接続されているかを確認することで、帯域の競合を避け、最大限の性能を引き出す構成を作ることができます。

補助電源が必要な理由とは?

高性能なグラフィックボードは、マザーボードのPCIeスロットから供給される電力だけでは動作に必要な電力を十分に確保することができません。そのため、外部からの補助電源を接続することが必須となります。補助電源には6ピンや8ピンタイプなどがあり、ハイエンドモデルでは8ピン×2、あるいはそれ以上の接続が求められるケースもあります。この補助電源は、GPUの安定動作にとって極めて重要な役割を果たしており、電圧不足による動作不良やパフォーマンス低下を未然に防ぐためには不可欠です。電源ユニット側も、補助電源コネクタに対応しているモデルを選び、必要な本数が確保できるかを事前に確認することが求められます。結果的に、補助電源の有無はシステム全体の安定性や長期的な信頼性に直結するため、慎重な設計が必要です。

GPUは補助電源なしでも動く?

ローエンドモデルに限っては、消費電力が少ないため補助電源なしでも動作するケースが確かに存在します。たとえば、PCIeスロットからの給電(最大75W)だけで動作可能なエントリーレベルのGPUであれば、補助電源なしでもPCに正常に認識され、映像出力や軽度な処理を行うことが可能です。しかし、その場合でもGPU本来の性能は制限されやすく、高負荷時にクロックダウンが発生する、あるいは安定性に欠ける場面も出てくる可能性があります。加えて、補助電源がない構成では、3Dゲームや動画編集、AI処理などの用途では明らかに力不足となり、十分なパフォーマンスを発揮できません。そのため、たとえ補助電源なしで動作する設計であっても、可能な限り補助電源付きのモデルを選び、安定かつ高効率な動作を確保するのが望ましいといえます。

グラボ2枚刺しのコスパは本当に良い?

中古市場の価格や既存パーツの再利用を前提にすれば、グラボ2枚構成のコストパフォーマンスは大きく向上する可能性があります。たとえば、すでに1枚使用中のグラボがある場合、同型モデルを中古で追加購入することで、少ない投資でパフォーマンスの底上げが狙える点は非常に魅力的です。また、用途によっては最新モデルでなくとも必要十分な性能を得られるケースも多く、特に映像出力や軽度なGPU処理を目的とする場合には、旧モデル2枚の構成でも十分に機能します。ただし、最新の高性能グラフィックボード1枚と比較した場合、総合的なパフォーマンスや効率性で劣ることがあり、ゲームやAI演算など高負荷用途では単一GPUに軍配が上がる場合が多いです。そのため、コスパの良さを最大化するには、自分の使用目的や運用環境をよく見極めたうえで判断することが重要です。

PCにグラボを2枚刺しのまとめ

-

異なる用途でのGPU分散が可能

-

SLI非対応でも2枚構成は有効

-

出力拡張やマルチモニター対応も強み

-

発熱・消費電力に注意が必要

-

電源・マザーボードの選定が重要

-

ソフトウェア側の対応状況を確認すべき

-

中古グラボ利用でコスト抑制も可能

-

動画編集やAI処理などで力を発揮

-

ゲーム用途では安定性を優先

-

上級者向けの拡張手段として有効

関連リンク・参考資料