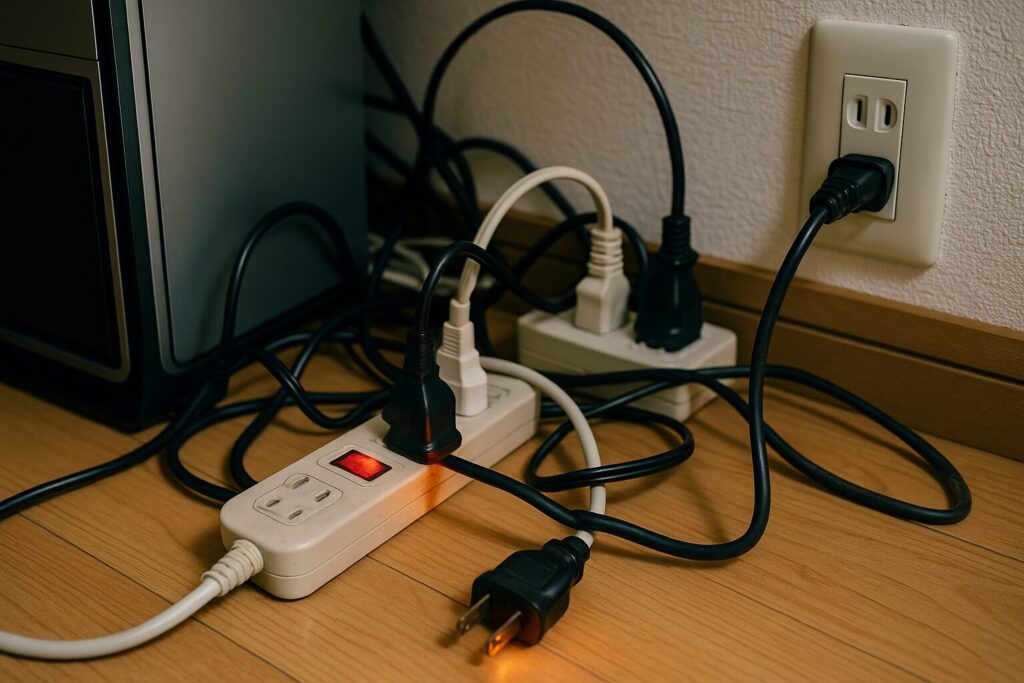

PCや周辺機器を増設するほど、電源やタコ足の扱いに不安を感じる声は少なくありません。本記事は、PCと電源とタコ足の基礎を整理したうえで、ゲーミングPCの電源タップと電力不足の見極め方、タコ足配線で落ちる原因と対策、ゲーミングPCでコンセントが足りないときの考え方、ゲーミングPCはコンセント直挿し推奨かどうかの判断軸、そしてタコ足配線のおすすめ構成までを段階的に解説します。さらに実践パートでは、タコ足コンセントはなぜダメとされるのか、パソコンのタコ足配線は危険か、PCの電源が足りないと具体的に何が起きるのか、タコ足配線がよくないと言われる理由、コンセントのタコ足限界と1500W以上の電力をつないだ場合の挙動まで、信頼できる参照元とともに丁寧にまとめます。数式やチェックリスト、表を用いながら、初学者でも迷わず安全設計に辿り着ける道筋を提示します。

- 家庭用コンセントと電源タップの定格の正しい理解

- タコ足配線の可否と安全に使うためのチェックポイント

- ゲーミングPCに適した配線と直挿し判断の基準

- 1500Wやブレーカー上限の考え方と実践的な計算方法

PCと電源とタコ足の基礎

- ゲーミングPCの電源タップと電力不足

- タコ足配線で落ちる原因と対策

- ゲーミングPCでコンセントが足りない

- ゲーミングPCはコンセント直挿し推奨か

- タコ足配線のおすすめ構成

ゲーミングPCの電源タップと電力不足

はじめに押さえたいのは、家庭用コンセントの定格です。国内の一般的な壁コンセントは100V・15Aで、理論上の上限は100V×15A=1500Wと説明されています。電源タップを追加しても、この上限は壁側の回路で決まるため増えません。つまり「口数は増えても使える総電力は増えない」という前提のもとで設計する必要があります(参照:パナソニックのQ&A、電気設備の基礎知識)。

ゲーミングPCは、GPUやCPUの負荷に応じて消費電力が大きく変動します。ゲームのタイトルや解像度、フレームレート、電源設定、同時に動かすアプリ(配信ソフトやブラウザ、録画ツールなど)でピークが上下するため、公称TDPやPSU容量だけで判断しないことが重要です。実運用に近い状態でワットチェッカー(消費電力計)を用いて、アイドル時・平均時・ピーク時の消費電力を把握し、ピーク+周辺機器の同時使用が1500Wの上限を侵さないかを確認しましょう。メーカー公称値やOSDの消費電力表示は参考になりますが、実測での裏取りが最も安全です。

用語メモ:定格容量(その機器・回路が安全に扱える最大電力)、サージ(落雷などで一時的に発生する過電圧)、トラッキング(プラグ周辺のほこりが湿気を帯びて放電経路になる現象)

周辺機器の積み上げも見逃せません。ディスプレイはサイズや輝度、リフレッシュレートで消費が変わり、外付けストレージはHDDかSSDかで差が生じます。ネットワーク機器は小電力でも24時間通電が前提のため、常時通電グループを別系統でまとめると負荷の見える化に役立ちます。以下に一般的な目安を示します。実際には仕様書・公称値・実測で置き換えてください。

| 機器例 | 目安消費電力 | 備考 |

|---|---|---|

| ゲーミングPC(ハイエンド) | 500〜800W | GPU/CPU負荷で大きく変動 |

| ゲーミングPC(ミドル) | 300〜500W | 設定と負荷で差が出る |

| モニター 24〜27型 | 30〜60W | 輝度・リフレッシュで変動 |

| 外付けHDD/SSD | 5〜15W | HDD>SSDの傾向 |

| ルーター/ONU | 10〜20W | 常時通電グループ |

| USB充電器(4ポート) | 20〜60W | ポート使用状況に依存 |

| スピーカー/アンプ | 5〜30W | 音量で変化 |

表はあくまで一般的な範囲の例示です。購入機器の仕様書・ラベル・取扱説明書の値や実測で置き換えてください。

雷対策付きの電源タップは、バリスタ(酸化亜鉛素子)などのサージ吸収素子で過電圧の一部を吸収する仕組みと解説されています。ただし無制限に守れるわけではないため、最大サージ電圧、制限電圧、動作表示LED、劣化インジケーターの有無、交換推奨年数を確認して選定します。サージは繰り返しの印加で素子が劣化するため、寿命表示のあるモデルは管理に有用です(参照:電材堂コラムの解説)。

また、配線器具の業界団体は、テーブルタップ(延長コード)の交換目安を3〜5年と案内しています。屋内でも紫外線・熱・湿度・機械的ストレスで被覆や内部部品が劣化するため、変色・ひび割れ・発熱・異臭・ぐらつきが見られたら交換が推奨されます(参照:日本配線システム工業会、TBS NEWS DIGの報道)。

プラグ周辺にほこりが堆積し湿気を伴うとトラッキング現象が起こり、出火につながることがあると公的機関は注意喚起しています。未使用口のほこり防止シャッターや定期清掃、奥まで確実に差し込む操作、濡れた手で触らないなどの基本を徹底してください(参照:東京消防庁)。

最後に、ゲーミングPCの系統分けの考え方です。PC本体は電圧降下の影響を受けやすい高負荷機器であるため、可能なら壁コンセント直挿しを優先し、ディスプレイや充電器群は別タップへ分散する設計が無難です。壁側の分岐回路容量は住戸や契約・配線で異なるため、分電盤の表示やブレーカー定格を確認し、同回路に大電力家電(電子レンジ、ドライヤー、ヒーター等)を同時接続しないように計画します(参照:パナソニックのQ&A)。

タコ足配線で落ちる原因と対策

ゲーム中や高負荷時にPCが「落ちる(突然のシャットダウン・瞬断・再起動)」とき、電源ユニットやドライバー以外に、電源供給経路の不安定が関与しているケースが指摘されています。国内メーカーのサポート情報でも、延長コードやOAタップの使用によって電源供給が不安定になり、PCの電源が切れてしまうことがあると案内されています。一次切り分けでは、周辺機器を外した最小構成にし、壁のコンセントへ直接接続して再現性を確認するのが推奨手順です(参照:富士通サポート(Windows 10)、富士通サポート(Windows 8.1/8))。

電源経路の不安定化は、主に次の要因が複合して発生します。(1) 合計消費電力が定格を逼迫し、瞬間的なピークで1500W付近に達する、(2) 延長コードが長い・細いことで配線抵抗が増し電圧降下が大きい、(3) 接触抵抗の増加(差し込みの緩み、端子汚れ、被覆劣化)により局所発熱や電圧低下が起こる、(4) タップ連結により接点数が増え、不確実性が累積する、(5) 雷サージ・瞬低など外的要因が重なる、などです。これらが重なると、PCの電源保護機能やマザーボードの保護回路が動作してシャットダウンに至ることがあります。

診断フロー(再現性があるとき)

- 最小構成(キーボード・マウス・1台のモニター)にし、PCを壁直挿しで起動して負荷テストを行う

- 周辺機器を1つずつ戻し、落ちるタイミング・条件を記録する

- 電源タップを新品・短尺・安全機能付きに交換し、同条件で再試験する

- 別コンセント(可能なら別回路)から給電して再試験する

- 電源ユニットログ・イベントビューア・マザーボードのQコード等も併せて確認する

メーカーのトラブルシュートでも、直挿しでの再現確認は基本手順として案内されています(参照:富士通サポート)。

対策は、供給の安定化と負荷の平準化の二本柱です。具体的には、(A) PC本体は可能なら壁直挿し、(B) 周辺機器は雷ガード・過負荷遮断・ほこり防止シャッター付きのタップに分散、(C) タップは短尺・太めのケーブルで品質の高いものを選定、(D) タップの連結(タコ足上にタコ足)は避ける、(E) コンセントやプラグの清掃・差し込みの奥まで確実な装着、(F) 3〜5年を目安にタップを交換、(G) 瞬低・停電対策としてUPS(無停電電源装置)でシャットダウン猶予を確保、などが基本です。UPSは停電や電源障害時に短時間のバックアップ電力を供給し、OSの安全なシャットダウンまでの時間を稼ぐ装置と説明されています(参照:Schneider Electric、APC by Schneiderの解説)。

安全面の注意点も、公的・公式情報を基準にします。メーカー資料では、延長コードは使用方法によっては発煙・発火・感電の原因となることがあるため、タコ足配線を避けるよう明示する文書もあります。特に濡れた手での抜き差し、ほこりの放置、奥まで差し込まない、プラグやコードの折り曲げ・圧迫はリスク要因とされています(参照:NEC「安全にお使いいただくために」)。

トラッキング火災は、プラグ刃間のほこりに湿気が加わることで放電・炭化が進み、出火に至る経路が形成されると解説されています。こまめな清掃、未使用口のシャッター活用、湿気の多い場所での使用回避、破損タップの即時交換を習慣化しましょう(参照:東京消防庁、日本配線システム工業会)。

最後に、1500Wの“余白”という発想を共有します。理論上の上限いっぱいまで使い切ると、突発的なピークや起動電流、外的な電圧変動に耐えられない場面が生じがちです。実務では1200W程度までにとどめ、残りを安全余裕として確保しておくと、安定性と発熱低減の両面で有利です(参照:エレコムFAQ)。

要点:落ちる原因の特定は「直挿し・最小構成・別回路・新品タップ・UPS」の順で切り分け、1500W上限の余裕を確保しつつ、清掃と定期交換でリスクを下げる。これが、タコ足環境でも安定を確保するための現実解です。

ゲーミングPCでコンセントが足りない

ゲーミング環境では、PC本体に加えて複数モニター、外付けストレージ、オーディオインターフェース、キャプチャデバイス、照明、コントローラー充電など、同時に通電する機器が増えがちです。問題は差し込み口の数だけではなく、分岐回路と1口あたりの定格に収まるかという容量設計そのものにあります。国内の一般的な壁コンセントは100V・15Aで1500Wが上限と案内されており、2口プレートでも合算で1500Wが基本とされています(参照:パナソニック 電気設備の基礎知識)。タップを増やしても、壁側の上限は増えないため、配線計画は「口数」と「容量」の両面から行う必要があります。

まずは機器リストを作成し、仕様書や背面ラベルの定格消費電力、あるいはワットチェッカーで実測した値を整理します。次に、「同時に使う組み合わせ」で最大同時消費を見積もり、1500Wの8割程度(1200W前後)に抑えることを目安に割り当てます。これは、起動電流や一時的なピーク、外部要因による電圧変動の吸収余地を確保するための実務上の安全余裕です(参照:エレコムFAQ)。

配線設計のステップ

- 機器の洗い出しと最大同時消費の把握(仕様書・実測)

- 同時使用を前提に1200W以内でグループ分け

- PC本体は壁直挿しを優先し、周辺機器は別タップへ

- 可能なら別分岐回路のコンセントへ分散(分電盤で確認)

- タップはPSE適合・過負荷遮断・ほこり防止・雷ガード等を選定

分岐回路(同じブレーカーにぶら下がる回路)は、20A(約2000W)程度が一般的と紹介されますが、住戸の契約電力や配線設計によって異なります。分電盤のブレーカー表示で回路を把握し、同じ回路で高消費家電と競合しないように配慮します(参照:パナソニックQ&A)。

延長が必要な場面では、ケーブルが長いほど配線抵抗による電圧降下が増え、特に高負荷時のPCに不利です。メーカー資料では、延長コードの使用方法次第で発煙・発火・感電の原因になり得るため、短尺・太線、許容電流の余裕、奥までの確実な差し込み、折り曲げ・圧迫の回避が重要とされています(参照:NEC 注意事項)。

| グループ | 想定機器 | 見積消費電力 | 接続先 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 高負荷系 | ゲーミングPC本体 | 500〜800W | 壁コンセント直挿し | 可能なら別回路へ |

| 表示系 | モニター×2〜3 | 60〜180W | 雷ガード付きタップ | 過負荷遮断・シャッター |

| 常時系 | ONU/ルーター/NAS | 20〜60W | 別タップ | 24h通電・UPS検討 |

| 充電系 | USB充電器/ドック | 20〜120W | USB出力付タップ | 同時充電数に依存 |

プラグや差し込み口に堆積したほこりは、湿気を伴うとトラッキングの原因になり、火災につながることがあると公的機関は注意喚起しています。未使用口のシャッター、定期清掃、濡れた手での操作禁止、変色・発熱・異臭があれば速やかな交換を徹底してください(参照:東京消防庁)。

UPS(無停電電源装置)は、瞬低や停電が想定される環境でログ破損を防ぐのに有効です。メーカー解説では、OSのシャットダウン猶予を与え、電源品質の改善に寄与するとされています。ただし、出力波形は製品により異なり、アクティブPFC電源では正弦波出力UPSが推奨と案内される場合があります。選定時は定格容量(VA/W)、バックアップ時間、波形の種類、管理ソフトの互換性を合わせて確認してください(参照:Schneider Electric)。

ゲーミングPCはコンセント直挿し推奨か

ゲーミングPCは負荷変動が大きく、起動時の突入電流やフレームレート変化に伴う電力変動が生じます。メーカーのサポート情報では、延長コードやOAタップを介した給電は電源供給が不安定になることがあるため、切り分けの第一歩として壁コンセントへ直接接続する手順が案内されています(参照:富士通サポート)。また、企業向けの安全資料でも、延長コードの扱い方によっては発煙・発火・感電の原因となるとされ、タコ足配線の回避や奥までの確実な差し込み、コードの折り曲げ・圧迫防止が示されています(参照:NEC 注意事項)。

直挿しのメリットは、接点・配線抵抗の最小化による電圧降下リスクの低減、接触不良箇所の削減、タップ側保護機能の誤作動リスク回避などにあります。一方で、雷保護や常時停電対策の観点では、PC本体をUPS経由で接続したい場面もあります。UPSの導入は、メーカー解説によれば瞬低・停電からの保護やデータ損失防止に有効とされますが、出力波形(正弦波/疑似正弦波)とPCの電源ユニット(アクティブPFC)の相性を確認し、必要に応じて正弦波モデルを選ぶ方法が示されています(参照:APC by Schneider)。

直挿しとUPSの使い分け例:PC本体はUPS(正弦波)→壁、モニターは雷ガード付きタップ→壁、常時通電のネットワーク機器は小型UPS→壁。これにより、PCの安定と停電時の可用性、表示系・通信系の継続性を同時に狙います。構成は回路容量と同時使用パターンに合わせて調整してください。

なお、雷ガード付きタップはサージ吸収素子で過電圧の一部を吸収する仕組みと説明されていますが、直撃雷や大規模サージの全てを遮断できるわけではないとされています。製品ごとに最大サージ電圧や保護レベル、寿命表示の有無が異なるため、仕様を確認して選定し、寿命インジケーター点灯・消灯の有無、動作LEDの状態を定期点検することが推奨です(参照:電材堂コラム)。

トラッキング火災の予防は、直挿し・タップ問わず共通です。公的機関は、ほこりの付着・湿気を避け、未使用口はシャッターで閉じ、奥まで差し込む操作を促しています。変色・ひび・ぐらつき・発熱・異臭があれば使用を中止し交換してください(参照:東京消防庁、日本配線システム工業会)。

総合すると、安定性を最優先するなら直挿し、可用性を高めるならUPSという方針が立ちやすくなります。どちらの場合でも、1500W上限の余裕(目安1200W)、別回路への分散、清掃と定期交換の基本は変わりません。

タコ足配線のおすすめ構成

安全性と運用のしやすさを両立するためには、系統分け・見える化・冗長化の三点を押さえると設計が安定します。ここでは汎用的な構成例と、実務で役立つ管理のコツを整理します。あくまで一例であり、最終的な配線は居室の分岐回路と機器の仕様・レイアウトを優先してください。

構成例(標準)

- PC本体:壁直挿し(可能なら別回路)。UPS導入時は正弦波出力モデルを選定(参照:Schneider Electric)

- 表示系:モニター群は雷ガード・過負荷遮断・シャッター付きタップへ集約

- 常時系:ONU・ルーター・NASは小型UPSまたは独立タップで24h運用

- 充電系:USB出力搭載タップや充電ステーションに集約し、過充電を避ける

- 高消費家電:PC系統と別回路の壁コンセントへ分離

| 項目 | 推奨機能 | 理由 |

|---|---|---|

| 電源タップ | 過負荷遮断・雷ガード・シャッター | 過電流遮断とトラッキング予防、サージ軽減 |

| ケーブル | 短尺・太線・PSE適合 | 電圧降下低減と安全確保 |

| 表示系 | 独立タップ化 | 表示と本体の負荷分離 |

| 常時系 | UPSまたは独立タップ | 通信の可用性維持 |

| 清掃・交換 | 定期点検・3〜5年で交換 | 劣化・トラッキング・発熱対策 |

管理のコツ

配線を長期安定させるには、ラベル管理と電力台帳が効果的です。タップごとに接続機器名と想定W数を記載し、合計1200W以内であることを明確にします。新規機器の追加時は台帳で再計算し、上限を超える場合は別回路に振り分けます。さらに、月1回の目視点検(変色・ひび・緩み・異臭・発熱)と、季節の変わり目の清掃を習慣化します(参照:日本配線システム工業会)。

タップの連結(タコ足上にタコ足)は、合計電力の把握を困難にし、接点増加による発熱・接触不良のリスクを高めます。メーカーFAQでも、合計が1500Wを超えると発火の可能性があると注意喚起されています。連結は避け、壁→タップの一段構成を基本としてください(参照:エレコムFAQ)。

最後に、雷と停電への備えです。雷サージの軽減には雷ガード付きタップが役立つと解説されていますが、素子の寿命や保護レベルは製品により異なります。寿命インジケーター付き製品の採用、動作LEDの定期確認が推奨です。停電・瞬低対策ではUPSが推奨され、OSの正常終了までの時間確保や作業中データの保護に寄与すると説明されています(参照:電材堂コラム、Schneider Electric)。

PCの電源とタコ足の実践対策

- タコ足コンセントはなぜダメなのか

- パソコンのタコ足配線は危険か

- PCの電源が足りないとどうなる

- タコ足配線はよくない理由は何か

- コンセントタコ足限界と1500W以上電力どうなる

- PCと電源とタコ足の要点まとめ

タコ足コンセントはなぜダメなのか

タコ足配線が問題視される背景には、単純な「口数の増設」では済まない電気的・物理的な制約が複数重なる点があります。家庭用コンセントの一般的な上限は100V×15A=1500Wと説明されており、タップを何段つないでも壁側の限界は増えません。加えて、連結するたびに接触点と配線抵抗が増え、局所的な発熱や電圧降下のリスクが累積します(参照:パナソニック 電気設備の基礎知識)。

メーカーのFAQでは、タコ足自体は合計1500W以内であれば使用可能としつつも、超過時は発火の可能性があるため厳重な注意が必要と案内されています。特に、AタップにBタップを連結して総容量の錯覚が生じると、実使用の合計が上限を超えてしまう恐れがあると指摘されています(参照:エレコムFAQ)。

さらに、公的機関はトラッキング現象にも警鐘を鳴らしています。プラグ周辺に付着したほこりが湿気を帯びると、プラグ刃の間で放電・炭化が進み、発熱・発火の経路が形成されると解説されています。未使用口のシャッター・定期清掃・奥までの確実な差し込みなど、基本動作の徹底が推奨されています(参照:東京消防庁)。

電気的リスクを分解する

- 容量超過:タップ連結で合計が見えにくく、瞬間ピークで1500Wを超えやすい

- 電圧降下:細い・長い延長ケーブルや接触抵抗増加で電圧が低下し不安定化

- 局所発熱:緩い差し込み・酸化被膜・変形端子が抵抗となり発熱源になる

- 経年劣化:内部部品やサージ素子の劣化で保護機能が弱まる

| 原因 | 典型的な兆候 | 推奨対策 |

|---|---|---|

| 容量超過 | ブレーカーが落ちる・タップが熱い | 合計を1200W程度に抑え別回路へ分散 |

| 電圧降下 | 負荷時に再起動・USB切断 | 短尺・太線タップと直挿しを優先 |

| 接触不良 | 焦げ臭・変色・ぐらつき | 奥まで確実に差し込み即時交換 |

| トラッキング | ほこり堆積・湿気の多い環境 | 清掃・未使用口シャッターの活用 |

日本配線システム工業会は、テーブルタップの交換目安を3〜5年と案内しています。ひび割れ・変色・発熱・異臭がある場合は使用を中止し交換が推奨されています(参照:JEWA)。

雷サージ対策も万能ではありません。サージ吸収素子(バリスタ等)は大きな過電圧の一部を吸収する仕組みと解説されていますが、直撃雷や規格を超えるサージを完全に防げるわけではありません。最大サージ電圧や制限電圧、動作表示LEDの有無、寿命インジケーターなど、仕様の読み込みと定期点検が欠かせません(参照:電材堂コラム)。

パソコンのタコ足配線は危険か

PCは負荷変動が大きく、起動時やゲーム中に突入電流や短時間のピーク消費が発生します。延長コードやOAタップを介した給電は、配線抵抗や接触抵抗の影響を受けやすく、電源供給が不安定になることで電源断・再起動に至る可能性があると、国内メーカーのサポート情報で案内されています。このため、切り分け時の第一手順として壁コンセント直挿しが推奨されるケースが多く示されています(参照:富士通サポート)。

PCの電源ユニットには、アクティブPFC(力率改善回路)を搭載した製品が一般的です。停電・瞬低への備えとしてUPS(無停電電源装置)を利用する場合、メーカーの解説では正弦波出力UPSの選定が案内される場合があり、疑似正弦波では一部PSUとの相性で動作が不安定になる可能性があると説明されています。選定時はVA/Wの定格、バックアップ時間、管理ソフトの互換性を合わせて確認します(参照:Schneider Electric)。

安全なタップ選びの目安

- 定格:合計1500W・15A以上対応の明確な表示

- 保護:過負荷遮断・雷ガード・ほこり防止シャッター

- ケーブル:短尺・太線・PSE適合、奥まで確実に差せる差し込み口

- 表示:動作LED・寿命インジケーターの有無

メーカー資料では、延長コードの扱いによっては発煙・発火・感電の原因となるため、折り曲げ・圧迫・濡れた手での操作を避け、タコ足配線を行わないよう注意喚起されています(参照:NEC 注意事項)。

PCの安定性を最大化するには、PC本体は可能なら直挿し、周辺機器は雷ガード・過負荷遮断付きタップで別系統化し、合計1200W程度に余裕を持たせる運用が合理的です。常時通電のONU/ルーター/NASは小型UPSで通信途絶を抑え、表示系は独立タップ化すると切り分けが容易になります(参照:パナソニック、エレコムFAQ)。

PCの電源が足りないとどうなる

電力が不足したり、供給が一時的に不安定になると、PCには複数の症状が現れることがあります。代表例としては、突然のシャットダウン・再起動・フリーズ、USB機器の切断、ストレージI/Oエラーの一時的な増加などが挙げられます。メーカーのトラブルシュート手順では、OAタップや延長コードの影響を除外するため、壁直挿し・最小構成での再現確認、別コンセント(可能なら別回路)での再試験が案内されています(参照:富士通サポート)。

不足のメカニズムを簡易に捉えるなら、起動直後や高負荷移行時の一時的なピークに対して、給電経路が十分な電圧・電流を維持できない状態です。長い・細いケーブルや多数の接点は、配線抵抗を増やして電圧降下を招き、PSU(電源ユニット)側の保護機能を動作させる引き金になります。さらに、差し込みの緩み・酸化被膜・損傷は接触抵抗を増大させ、局所発熱と電圧降下を同時に引き起こします(参照:NEC 注意事項)。

再発防止の実務ポイント

- PC本体は直挿し、周辺機器は別タップに分離し合計1200W以内へ

- タップは新品・短尺・過負荷遮断・シャッター付きに更新

- 別回路のコンセントへ分散し、高消費家電と同時使用を避ける

- UPS導入で瞬低・停電時の安全なシャットダウンを確保(参照:Schneider Electric)

- 月次の清掃と差し込み確認、3〜5年で予防交換(参照:JEWA)

公式サイトによると、ほこりと湿気が重なるとトラッキング現象が生じ、出火に至る場合があるとされています。未使用口のシャッターや防塵キャップの活用、湿度の高い環境での使用回避が勧められています(参照:東京消防庁)。

タコ足配線はよくない理由は何か

タコ足配線が忌避される理由は、単一の危険ではなく、複数の小さなリスクの積み重ねにあります。まず、口数が増えるほど合計消費電力の把握が難しくなり、容量超過の見逃しが起こりやすくなります。次に、接点の増加は接触抵抗増・局所発熱・緩みに直結し、配線が長く細くなるほど電圧降下が大きくなる傾向が生じます。さらに、清掃しづらいレイアウトはほこりの堆積を招き、トラッキングの起点となります。最後に、寿命の異なるタップが混在すると、どれが劣化限界に近いのかを把握しづらくなります。

メーカーのFAQは、タコ足状態の可否を「合計1500W以内に管理できるか」に置きつつ、超過は発火の可能性があると明示しています。安全側に倒すなら、壁→タップの一段構成を基本とし、連結は避けるのが合理的です(参照:エレコムFAQ)。

レイアウト改善の指針

- PC本体・表示系・常時系・充電系を物理的に分離し配線を短く

- タップはPSE適合・過負荷遮断・シャッターを条件に選定

- ラベルと電力台帳で誰でも把握できる可視化を実施

- 季節ごとの清掃と差し込みチェック、予防交換のスケジュール化

コンセントタコ足限界と1500W以上電力どうなる

一般的な壁コンセント1口は100V・15A=1500Wが上限とされています。2口プレートでも合算で1500Wという説明があり、分岐回路全体では20A(約2000W)程度が目安として紹介されますが、住戸の配線や契約によって異なります。分電盤のブレーカー表示で実際の定格を確認し、高消費家電との同時使用を避ける設計が必要です(参照:パナソニックQ&A)。

1500Wを超えると、タップの過負荷遮断やブレーカーの動作、配線の過熱が起こる恐れがあると、メーカーFAQで注意喚起されています。特に、Aタップ→Bタップと連結しても上限は加算されず、合計電力は低いほうの定格に支配されます。過負荷状態はI²R損(電流の二乗に比例して発熱)を増大させ、被覆の劣化・端子の変形を招き、最悪の場合は出火に至る危険があるとされています(参照:エレコムFAQ)。

上限を踏まえた運用設計

- 同時使用の最大値を把握し常用1200W程度に制限

- PC本体は直挿し、表示・充電は別タップで分離

- 別回路コンセントを活用し負荷分散

- UPSで停電・瞬低に対するシャットダウン猶予を確保

公的機関による注意喚起では、ほこり清掃・未使用口シャッター・濡れ手禁止など、基本行動の徹底が繰り返し示されています。異臭・変色・発熱・ぐらつきが見られたら即時使用を中止し、交換を行ってください(参照:東京消防庁、JEWA)。

PCと電源とタコ足の要点まとめ

- 家庭用コンセントは100V15Aが一般で上限1500Wを基本

- タップを増やしても壁側の上限電力は決して増えない

- PC本体は直挿し優先で接点と配線抵抗を最小化する

- 同時使用の合計は常用で約1200Wまでに抑えて設計

- 表示系と充電系は雷ガード付きタップで系統分離する

- タップ連結は容量超過と接触増による発熱を招きやすい

- 未使用口のシャッターと定期清掃でトラッキングを防ぐ

- タップは三から五年を目安に劣化前の予防交換を行う

- 別回路のコンセント活用で高消費家電と同時使用を避ける

- UPSで瞬低や停電時の安全なシャットダウンを確保する

- サージ保護は仕様と寿命表示を確認し定期点検を徹底する

- 長く細い延長は電圧降下を招き短尺太線の採用が有効

- ラベル管理と電力台帳で誰でも負荷状況を把握できる

- 異臭や変色や発熱があれば直ちに使用中止と交換を選ぶ

- 余裕と分散の原則でPCと電源とタコ足を安全運用する