PCのLANポートを10Gに対応させたいと考えたとき、どこから手を付けるべきかで迷いやすいものです。本記事では、PCとLAN環境を10G化するにあたっての全体像をわかりやすく整理します。まずはPCのLANポートを10G化する基礎を押さえ、10G対応パソコンの確認方法を解説し、パソコンのLANポートは10G必要ですかというよくある疑問を整理します。続いて10G対応LANカードの選び方、10G LANカードのおすすめ比較、10G LANカード取り付け手順までを段階的に示します。

そのうえで、PCとLANの10Gポート導入手順として、10Gbps LANアダプタの活用例、10G LANケーブル規格の基礎、10Gポートと1Gポート接続の考え方、10Gのスイッチングハブは必要か、光回線の10Gコースと1Gコースの違いは何かを俯瞰し、最後にPCとLANの10Gポート導入まとめで全体を整理します。構成は、PCとLANのどちらの観点から見ても迷わないように意識しています。

- 10G対応の判断基準と確認手順を理解

- 最適な10G LANカードとアダプタ選定の要点

- LANケーブルやスイッチなど周辺機器の要件

- 光回線10Gの活かし方と1Gとの差の要点

PCのLANポートを10G化する基礎

- 10G対応パソコンの確認方法を解説

- パソコンのLANポートは10G必要か

- 10G対応Lanカードの選び方

- 10GLanカードおすすめ比較

- 10GLanカード取り付け手順

10G対応パソコンの確認方法を解説

10G化のスタート地点は、現在のPCがどの程度の物理インターフェースと帯域を備えているかの棚卸しです。確認の柱は有線LANコントローラーの能力、拡張手段(PCI Express・Thunderbolt・USB4)、そしてOSとドライバーの供給状況の3点に整理できます。ここを丁寧に押さえると、後段の機器選定や配線計画が一気に明確になります。

有線LANコントローラーの規格を特定する

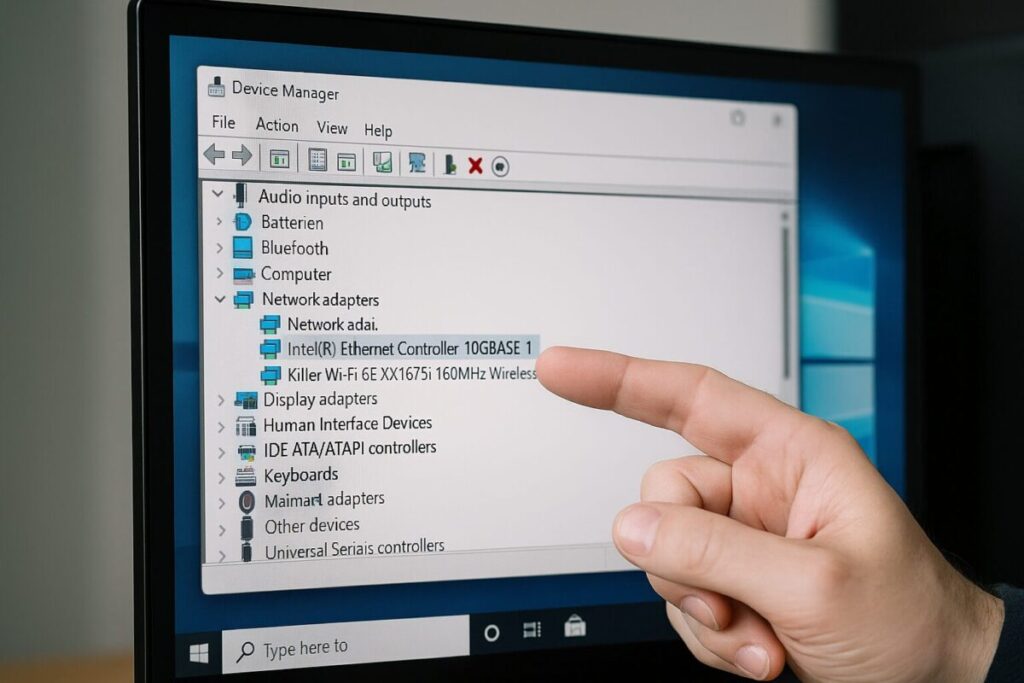

Windowsではデバイスマネージャーのネットワークアダプター項目に表示される名称と速度を確認します。表記例としては、1GbEであれば1000BASE-T、2.5GbEは2.5GBASE-T、5GbEは5GBASE-T、10GbEは10GBASE-Tが一般的です。PowerShellが使える場合は以下のコマンドでリンク速度の実測値を把握できます。

Get-NetAdapter | Format-Table -Auto Name, Status, LinkSpeedmacOSではアップルメニューから「このMacについて」→「システムレポート」を開き、Ethernetのハードウェア欄で「リンク速度」「インターフェイス」を確認します(System Informationはハードウェア構成の詳細を一覧できる標準アプリです。参考:Apple公式)。Linuxではethtool(NIC管理ツール)で速度とネゴシエーション状況を参照できます。

sudo ethtool eth0 | egrep 'Speed|Duplex|Auto-negotiation'用語メモ:BASE-Tはツイストペアケーブル(銅線)を媒体とするEthernet方式の総称です。10GBASE-Tは最大10Gbpsの伝送レートに対応し、一般的なRJ45ポートを採用します。技術仕様はIEEE 802.3(Ethernet標準)で規定されています(参照:IEEE 802.3 Ethernet Working Group)。

拡張スロット(PCI Express)の空きと帯域

デスクトップPCでは、最も安定かつ高性能な方法はPCI Express対応の10GbEカードを増設することです。多くの製品はPCIe x4以上を推奨し、ロープロファイルブラケットの同梱有無もケース形状によって重要になります。帯域の目安として、PCIe Gen2は1レーン当たり500MB/s、Gen3は約985MB/s、Gen4は約1.97GB/sの実効スループット(8b/10bや128b/130b符号化のオーバーヘッドを考慮)とされます。10GbEの理論最大は10Gbps(約1.25GB/s)であり、実効では1.0〜1.1GB/s程度が上限になるため、拡張カード側がx1でもGen3以上なら理論上帯域は足りますが、実運用では割り込み頻度やDMA効率、他デバイスとの共有で余裕を見てx4スロットを確保しておくと安定しやすい設計です(規格背景:PCI-SIG)。

| 項目 | 推奨条件 | 補足 |

|---|---|---|

| PCIeレーン | x4以上 | x8/x16スロットでも下位装着可 |

| PCIe世代 | Gen2以上 | Gen3/Gen4なら帯域に余裕 |

| 物理空間 | ヒートシンク分の隙間 | GPUとの干渉・吸気経路を確認 |

| ブラケット | フル/ロープロ両対応 | スリムケースは要ロープロ |

Thunderbolt・USB4経由の外付け10GbE

ノートPCやスリムPCなどPCIeスロットが使えない場合は、Thunderbolt 3/4やUSB4接続の10GbEアダプタが実用的です。ThunderboltはPCIeトンネリングによりNICの性能を比較的忠実に引き出せます。代表的な製品カテゴリとしては、Thunderbolt 3 to 10GBASE-Tアダプタ(例:Sonnet Solo 10G)やSFP+対応のモデルが挙げられます。USB 3.x接続型はインターフェース帯域とホストコントローラーの仕様により性能が頭打ちになる場合があるため、公称インターフェース帯域とNIC内部処理の両面を確認しておくと安心です。

外付けアダプタは発熱が大きくなりやすい傾向があります。高温時はスロットリング(性能抑制)が発生しやすいため、放熱筐体・金属ボディや十分な吸排気、USB給電ではセルフパワーの安定性を考慮してください。メーカーの動作条件や推奨環境を事前に確認するとトラブルを抑制できます(例:OWCの製品ページなど)。

OS・ドライバーと機能連携の確認

Windowsでは10GbEの性能を引き出すうえで、Receive Side Scaling(RSS)、Large Send Offload(LSO)、ジャンボフレームなどの機能サポートが重要です。複数NICやマルチキューによりCPUコアへ処理を分散できるため、高帯域時のCPU使用率抑制に寄与します。また、SMB経由のファイル転送ではSMBマルチチャネルが有効な環境だと並列化によって実効スループットの伸びが期待できます(機能解説:Microsoft Learn)。Linuxではethtoolでオフロード設定の確認や変更が可能で、ethtool -kによる機能一覧が役立ちます。macOSはドライバーの供給形態がベンダー依存になるため、導入予定のNICが対応OSバージョンで正式サポートされるかを必ず確認してください。

ケーブルと物理層の前提を合わせる

10GBASE-Tで最大100mのリンクを安定運用する一般的な推奨はCat6Aケーブルです。短距離であればCat6でも成立する場合がありますが、外来クロストーク(Alien Crosstalk)や配線品質の影響を受けやすく、設備側のノイズ条件に左右されます。規格面の背景はIEEE 802.3(10GBASE-T)および配線規格TIA-568.2-Dに整理されています(参考:IEEE/TIA)。

確認フローの要点:(1)OSからリンク速度を確認 →(2)筐体内のPCIe空きと冷却余力 →(3)外付けならThunderbolt/USB4の有無 →(4)既存ケーブル種別の再点検 →(5)ドライバー更新計画とサポート期間。この順でチェックすると抜け漏れを抑えられます。

動作検証のヒント

実効速度はプロトコルのオーバーヘッドやストレージ速度に依存します。ネットワークの生性能を把握するには、iperf3などの測定ツールでPC間スループットを確認し、ストレージやSMB/NFSの設定チューニング前後で差を観察する方法が有効です。測定は同一サブネット・同一スイッチ配下で実施し、片側はサーバーモード、もう片側はクライアントとして実効帯域とジッタを記録します。複数回の平均値で見ると環境差を平準化できます。

まとめ:10G化の鍵は、物理層(NIC・PCIe・ケーブル)とOS機能の整合を取ることです。規格上の要件と実装上の制約を一つずつ潰していくことで、導入後のトラブルを最小化できます。

パソコンのLANポートは10G必要か

導入判断は「どの業務で何分短縮できるか」を具体化すると可否が見えやすくなります。理論的には1GbEの実効転送は約940Mbps(約118MB/s)前後、10GbEでは約9.4Gbps(約1.1GB/s)前後が一つの目安です。たとえば200GBの映像素材をNASから取得する場合、1GbEで約28〜30分、10GbEなら約3分前後が期待値となり、待ち時間の差は累積すると作業効率を大きく左右します(オーバーヘッド・プロトコル・ストレージ性能により変動)。

対象業務をいくつかの典型ケースに分解すると、要不要が判断しやすくなります。まず映像・写真の大容量データ編集では、プロキシを併用しないフル解像度ワークフローで継続的な高スループットが求められます。4K ProRes 422 HQはおおむね約735Mbps、8K ProRes 422 HQでは約2940Mbps規模のデータレートが目安とされ、複数ストリームや同時作業が発生すると1GbEの帯域ではすぐに頭打ちになります(コーデックのビットレート仕様は各メーカー資料をご参照ください)。3Dレンダリングやソース管理(VCS)で巨大アセットを頻繁に同期する開発系の現場でも、ビルド成果物の配布時間がボトルネック化することがあります。

一方で、一般的なWeb会議、ブラウジング、日常的なクラウド利用はトラフィックの瞬間最大は大きいものの、平均帯域は1GbEで十分収まるケースが多数です。ここで重要になるのは、単一PCの帯域ではなく、ネットワーク全体の同時接続数と平準化の観点です。オフィスで多数端末がファイルサーバーに同時アクセスする、共同編集ツールへのアップロードが集中する、バックアップが夜間に集中する、といったワークロードでは10GbE化により帯域の余裕と遅延の低減が期待できます。特にバックアップやD2D(Disk-to-Disk)レプリケーションはスケジュール運用のため、転送時間の短縮がメンテナンスウィンドウの確保に直結します。

インターネット回線が10G契約の場合でも、宅内のルーターやスイッチ、LANケーブル、PC側のNICのいずれかが1GbEまでの対応であれば、最も遅い区間で実効速度が頭打ちになります。光回線の物理層が10Gでも、上位サービスの共有度合い、混雑状況、ISPのバックボーン構成により体感速度は変動します。宅内側で10GbEのメリットを活かすには、ONU(光終端装置)、10G対応ルーター、10Gスイッチ、PC、ケーブル(Cat6A以上)までの一貫した10G対応が不可欠です(関連規格:IEEE 802.3、配線規格:TIA-568.2-D)。

ファイル共有プロトコルの観点では、Windows環境であればSMBマルチチャネルやSMB Direct(RDMA)の有無がスループットに影響します。複数NICやマルチキューにより転送パスを並行化できる環境では、10GbEの帯域をより効率的に使える可能性があります(機能概要:Microsoft Learn)。NASを含むストレージ側も、SATA SSDの単体性能(500〜550MB/s)やNVMe SSDの性能(3GB/s超え)によりボトルネック位置が変わるため、ネットワーク側だけでなく保存側のI/O能力も合わせて見積もることが重要です。

電力と熱設計にも注目してください。10GBASE-T(RJ45)NICやスイッチはSFP+(ダイレクトアタッチ銅線や光)と比べて消費電力が高めに出る傾向があり、連続高負荷時の温度上昇と消費電力が運用コストに影響します。静音・省電力を重視する場合は、SFP+ベースの構成や5GbE・2.5GbEの中間速度を段階導入する設計も選択肢になります。既存の配線資産がCat6Aで整っている、既存のRJ45ポート中心で運用したい、といった環境であれば10GBASE-Tの利便性が勝りやすい一方、データセンター寄りの低遅延・低消費電力を狙うならSFP+の方が適するシーンもあります。

判断の指針:(1)1日の総転送量と最大転送時間を見積もる(2)どの経路がボトルネックか(PC/ストレージ/スイッチ/配線/回線)を特定(3)運用コスト(電力・発熱・騒音)を含めて比較。この3点を数字で可視化すると、10Gの費用対効果が判断しやすくなります。

参考資料:Ethernet規格はIEEE 802.3で公開され、配線規格はTIAの568シリーズに整理されています(IEEE/TIA)。SMB機能の詳細はMicrosoft Learnで随時更新されており、環境に応じた最適化の指針が提供されています(SMBマルチチャネル概要)。

結局のところ、映像制作やCAD/CAE、研究用途で大容量ファイルのやり取りが多い現場、複数人が同時にNASへ高負荷アクセスするオフィスでは10Gの価値が顕在化しやすい一方、日常用途中心の単独PC環境では段階的に2.5GbEや5GbEから始める選択も合理的です。将来的な拡張性を意識しつつ、必要な箇所から優先的に10G化する方針が実装コストと運用負荷の両面でバランスがとりやすい設計といえます。

10G対応Lanカードの選び方

10G対応Lanカードは同じ10GbEという呼称でも、媒体(RJ45の10GBASE-TかSFP+か)、チップ(コントローラ)世代、PCI Expressの帯域や発熱設計、ドライバー供給、さらには仮想化や時刻同期などの機能面まで差が生じます。導入後の安定性と拡張性を左右するため、単価だけでなく総所有コスト(電力、発熱、配線、保守)まで視野に入れた選定が重要です。ここでは選択の軸を体系化し、迷いがちなポイントを順に整理します。

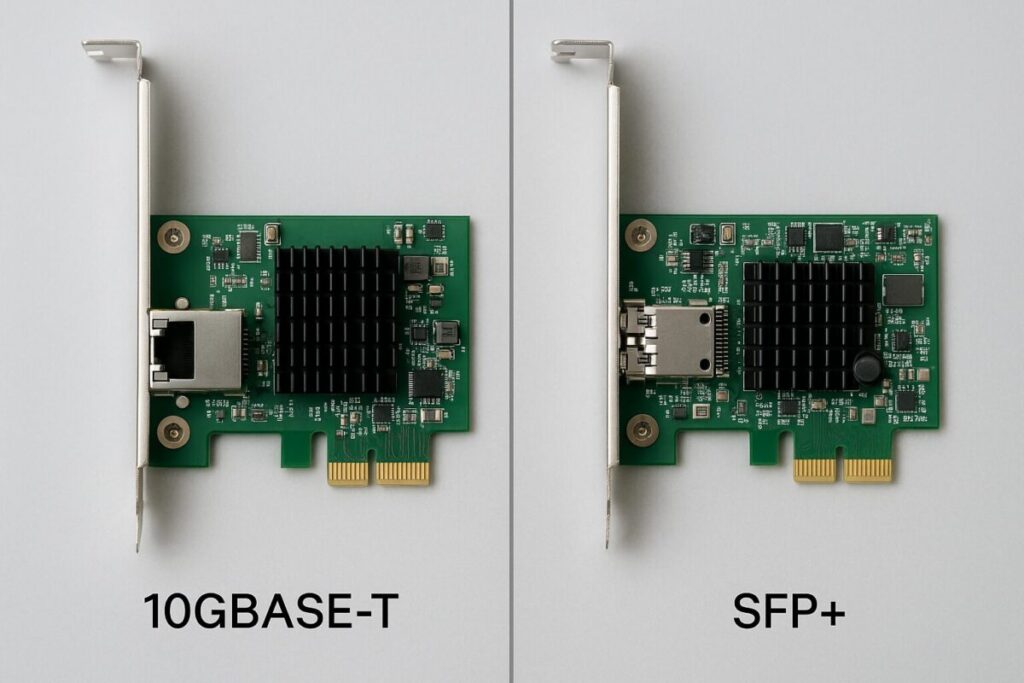

媒体の選択(RJ45かSFP+か)は最初の分岐です。RJ45を用いる10GBASE-Tは、既存のCat6A以上の銅線配線をそのまま活用できる利便性が大きな強みです。壁内配線や既設パッチパネルがRJ45中心であれば、置き換えコストを抑えつつ導入しやすくなります。一方、SFP+はダイレクトアタッチケーブル(DAC、銅)や光ファイバー+モジュールを使用します。短距離のDACは取り回しが簡単で遅延と消費電力が抑えやすく、長距離やノイズ源が多い環境では光が有利です。標準としてはRJ45側はIEEE 802.3an(10GBASE-T)、SFP+側はIEEE 802.3ae(10GbE)に規定があり、どちらも確立された技術とされています(参照:IEEE 802.3)。

コントローラ(NICチップ)の世代と機能も確認しておきましょう。例として、IntelのX550シリーズは10GBASE-Tの代表的なコントローラで、企業向けに広く採用されています(参照:Intel X550)。Marvell(旧Aquantia)のAQC107系はシングルポート10GBASE-Tの普及価格帯で見かける構成です(参照:Marvell AQtion)。SFP+ではBroadcomのBCM57xxx系やIntelのX710/XL710系などがあり、ファームウェア更新やSR-IOV(仮想化)、PTP(IEEE 1588)などの機能サポートが製品ごとに異なります(参照:Broadcom Ethernet Controllers)。用途が仮想基盤や精密時刻同期を伴う場合は、該当機能の公式サポート有無を事前に照合してください。

PCI Expressの帯域・レーン数は、実効性能と安定性に直結します。10GbEそのものは理論上約1.25GB/sのデータレートで、PCIe Gen3 x1でも帯域は理論上足りますが、割り込みやDMA、同時I/Oの影響を考えるとx4以上で余裕を確保する設計が堅実です。GPUやストレージとレーンを共有するプラットフォームでは、マザーボードのレーン配分や占有状況をBIOS設定とマニュアルで確認し、ボトルネックや物理干渉を避けます(規格背景:PCI-SIG)。

ドライバーとOS対応は長期運用の生命線です。Windowsでは受信側並列化のRSS、オフロード(LSO/TSO、チェックサム)、ジャンボフレームなどの機能がパフォーマンスとCPU負荷に影響します。Linuxはカーネル同梱ドライバー(例:atlantic、ixgbe、bnxt_en など)の世代で挙動が変わるため、想定ディストリビューションのカーネルバージョンと合わせて確認します。macOSは対応範囲がベンダー依存となるため、導入予定のOSバージョンでの公式サポート表記を重視してください(機能解説:Microsoft Learn)。

発熱・消費電力・騒音は見落とされがちです。一般に10GBASE-TはSFP+より電力を要し、カード単体やスイッチの発熱が増えます。ファンレス志向の静音PCでは、ヒートシンク付カードやケースエアフローの最適化、またはSFP++DACによる省電力化を検討すると運用が安定しやすくなります。メーカー公表値ではコントローラやポート数により数ワットから十数ワットの差が生じると案内されています(例:Intel、Marvell、Broadcom)。

配線資産と将来計画も判断材料です。宅内がCat6A以上で統一されている、既存の壁内配線を流用したい、といった状況なら10GBASE-Tが自然です。将来的に25G/40Gへ拡張したい、ラック間の長距離リンクがある、ノイズの多い工場環境で使う、といった条件ではSFP+やその上位世代を前提にした計画が合理的です。SFP+はモジュールの組み合わせ(ベンダー適合性)を伴うため、スイッチ側との互換リスト(Compatibility List)を参照し、動作保証のある組み合わせで採用するのが安全です。

| 選定軸 | 10GBASE-T(RJ45) | SFP+ |

|---|---|---|

| 既存資産の活用 | Cat6A以上を流用しやすい | DAC/光で別途モジュール選定 |

| 遅延・電力 | 相対的に高め | 相対的に低め |

| 長距離 | 100m(Cat6A)を想定 | 光で数百m〜数kmも可 |

| 導入難易度 | 単体カードで完結 | モジュール互換の確認が必要 |

| 将来拡張 | 10G中心で安定 | 25G/40G系へ発展しやすい |

マルチギガ(2.5/5/10G)対応のRJ45ポートは柔軟ですが、スイッチ側のオートネゴシエーションや配線品質次第で意図せず1Gでリンクする場合があります。ファームウェアとドライバーを最新化し、ケーブル種別(Cat6A以上)の再点検を行ってください(参考規格:IEEE 802.3bz)。

チェックリスト:媒体(RJ45/SFP+)/コントローラ世代と機能(SR-IOV・PTP等)/PCIeレーンと空きスロット/発熱と冷却計画/OSとドライバー/配線資産と距離要件/将来拡張のロードマップ。これらを文書化して比較すると選定がスムーズです。

参考資料:IEEE 802.3 Ethernet Standards、Intel X550、Marvell AQtion、Broadcom Ethernet Controllers、配線規格:TIA-568.2-D

10GLanカードおすすめ比較

具体名の推奨は利用環境で適否が分かれるため、ここでは代表的なコントローラ系統ごとの特徴と適したシーンを比較軸で整理します。実際の購入時は、メーカーの互換リスト、最新ドライバー、ファームウェアの有無、OSサポート期間、スイッチやモジュールとの適合情報を必ず確認してください。

| コントローラ例 | 媒体/ポート | 主な特長 | 適したシーン | 参照 |

|---|---|---|---|---|

| Intel X550-T1/T2 | RJ45 / 1-2ポート | 企業向け採用実績、管理機能、安定したドライバー供給 | RJ45既設配線の社内LAN、NAS/サーバーの10G化 | Intel |

| Marvell AQtion AQC107 | RJ45 / 1ポート | 普及価格帯、マルチギガ対応(2.5/5/10G) | デスクトップの単ポート増設、段階導入の足掛かり | Marvell |

| Broadcom BCM57412系 | SFP+ / 2ポート | 省電力、低遅延、サーバー機能(SR-IOV等) | 仮想基盤、SFP+スイッチとDAC/光の組み合わせ | Broadcom |

| Intel X710/XL710系 | SFP+ / 1-4ポート | データセンター向け機能、拡張性 | LAG/リンク冗長、将来的な上位速度の見据え | Intel 700 Series |

RJ45とSFP+の費用構成は異なります。RJ45はカード単体で完結しやすいものの、10GBASE-Tの電力・発熱は比較的高めとされています。SFP+はカード本体に加えてDACや光モジュールのコストが発生しますが、短距離DACなら導入費用を抑えつつ遅延と消費電力を下げられる構成が一般的です。光は長距離・ノイズ耐性に優れますが、モジュールの適合性確認が不可欠です。スイッチの空きポート種別(RJ45かSFP+)と併せ、トポロジ全体での最適解を探ると無駄な出費を避けられます。

性能チューニングの観点では、Windows環境でRSSキュー数、オフロード、ジャンボフレーム、フロー制御(PAUSEフレーム)の有効/無効をワークロードに合わせて調整する運用が一般に行われます。ファイル転送主体であればジャンボフレームを有効化し、端点—スイッチ—端点の経路全体でMTUを揃えることでCPU負荷の低減と実効スループット向上が期待できます。SMBのマルチチャネルも、複数のキューやNICを活用できる環境では効果が見込めます(解説:Microsoft Learn)。

保守面では、ファームウェア更新ユーティリティの入手性、ドライバーパッケージの更新頻度、OSメジャーアップデートへの追随速度が評価軸になります。企業向けボードでは長期供給やRMA体制が重視される傾向があり、国内代理店のサポート品質もTCOに影響します。PCIe補助電源が不要なモデルが一般的ですが、ケース内の吸排気が不足するとサーマルスロットリングやリンク不安定の原因になるため、ヒートシンクに直風が当たるレイアウトや静圧ファンの採用など、冷却設計をルーティンに含めてください。

ベンチマーク値はテスト条件により大きく変動します。公称値は理想条件での最大性能であり、実運用ではストレージ性能、プロトコル、CPU負荷、スイッチのバッファや設定、ケーブル品質が影響します。メーカーのテクニカルノートやリリースノートを参照し、同一条件で再現性のある比較を行うと判断が安定します(出典例:各社製品ページのデータシート)。

参考資料:Intel X550、Marvell AQtion、Broadcom Ethernet Controllers

10GLanカード取り付け手順

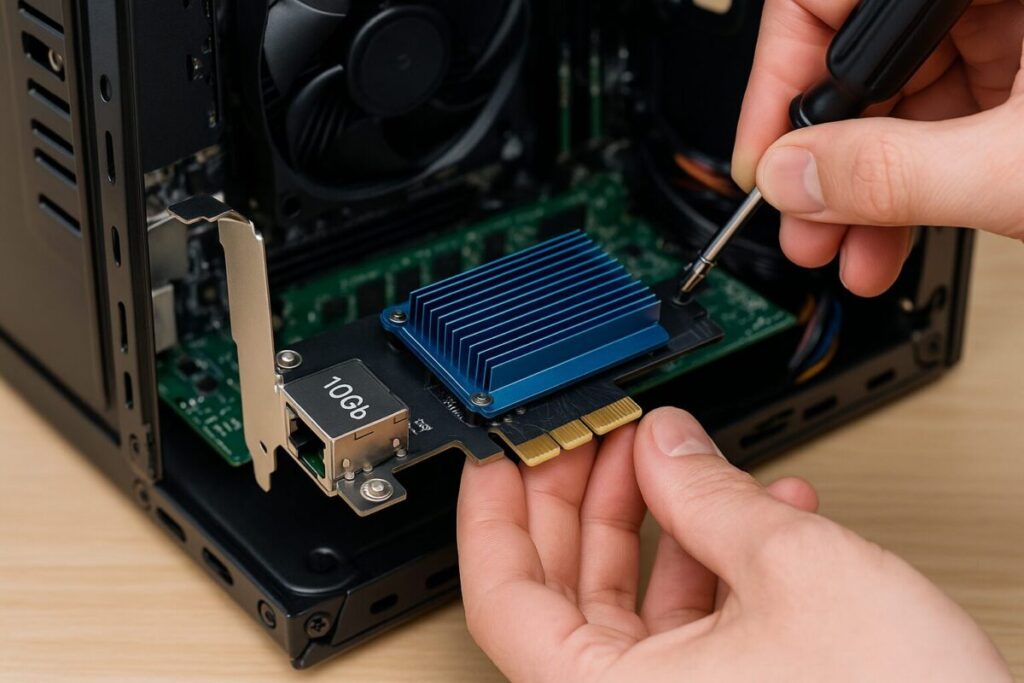

デスクトップPCを想定し、物理作業からOS設定、動作検証までを一連のワークフローとして整理します。作業前にデータをバックアップし、静電気対策(リストストラップや金属フレームへの接地)を行ってください。電源ケーブルは必ず抜線し、残留電荷を放電したうえでケースを開けます。

- 配置設計と干渉確認:GPUや大型CPUクーラー、M.2ヒートシンクと物理干渉しないスロットを選びます。可能ならばCPUや前面ファンの近傍で、カードのヒートシンクに気流が当たる位置を優先します。ロープロファイルが必要なスリムケースでは、同梱ブラケットの交換方法をマニュアルで確認します。

- PCIeスロットへの装着:スロットカバーを取り外し、カードを垂直にまっすぐ差し込みます。接点が見えない位置までしっかりと押し込み、ブラケットを固定ネジで確実に固定します。ケースのたわみを避けるため、ネジの締め付けは均一に行います。

- 配線とケーブル取り回し:RJ45の場合はCat6A以上のケーブルを使用し、強い折れ曲がりや引っ張り応力を避けます。SFP+の場合はDACや光モジュールを差し込み、ラッチの固定を確認します。ケーブルはファンの吸排気を妨げない経路で結束し、ノイズ源(電源ケーブルや大電流ライン)と平行に長く這わせない配慮を行います。

- 初回起動とドライバー導入:電源投入後、BIOSでスロット認識を確認します。OS起動後にデバイスマネージャー(Windows)あるいは

lspci/ethtool(Linux)でNICが認識されているかを確認し、メーカー提供の最新ドライバーとユーティリティを導入します。Windowsではドライバー署名やWHQL表記があるパッケージを優先します。 - リンク確立と基本設定:スイッチとリンクが上がること(リンクLED・ステータス)を確認し、必要に応じて固定速度/オートネゴシエーション、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(MTU 9000など)を調整します。MTUは経路上の全機器で値を揃え、ミスマッチによる断片化や通信不良を防ぎます。

- 性能検証:

iperf3でPC間のネットワークスループットを測定し、ファイル転送(SMB/NFS)で現実的なワークロードの性能を確認します。WindowsではGet-NetAdapter、Get-NetAdapterAdvancedProperty、Test-NetConnectionを併用すると状態把握が容易です。 - 運用設定:RSSキュー数、オフロード(LSO/TSO、チェックサム)、フロー制御、割り込み緩和(Interrupt Moderation)などを用途に応じて最適化します。バックアップ主体なら大きめMTU、低遅延を重視する取引系アプリならフロー制御の扱いに注意するといった具合に、要件別にチューニングします。

PowerShell例(Windows):

# リンク状態と速度

Get-NetAdapter | Format-Table -Auto Name, Status, LinkSpeed

# 高度なNIC設定の一覧

Get-NetAdapterAdvancedProperty -Name "Ethernet 10G"

# MTU設定(要管理者権限)

netsh interface ipv4 set subinterface "Ethernet 10G" mtu=9000 store=persistent トラブルが出た場合は、まず配線品質とネゴシエーションを疑います。Cat5e/古いCat6ケーブルで10Gが安定しない、リンクが1Gに落ちる、断続的に切れる、といった症状はケーブル変更で解消することが多く、Cat6Aへ置き換えると改善が期待できます。SFP+ではモジュールの組み合わせ不一致やDDM情報の読み出しエラーが原因になるケースがあるため、スイッチの互換リストやベンダー適合表を参照し、適合モジュールに差し替えてください。イベントビューア(Windows)やdmesg(Linux)のログも状況把握の手掛かりになります。

ジャンボフレームは端点とスイッチの全経路でMTU一致が前提です。どこか一か所でも標準MTUのままだと性能低下や断続的な不具合の原因になります。設定変更後は必ず疎通と断片化の有無を確認してください(参考:Microsoftの解説)。

最終的には、温度監視(ボード/ケース内)、定期的なドライバー・ファームウェア更新、ログの定点観測(リンクダウンの発生有無、CRCエラー)をルーチン化すると安定運用につながります。企業環境では、構成管理(どのスロットにどのNIC、どのケーブル種別)が追跡できる台帳化や図面化を行うと、障害時の切り分けスピードが大きく向上します。

参考資料:配線規格 TIA-568.2-D、Windowsネットワーク機能 SMBマルチチャネル/ジャンボフレーム

PCとLANの10Gポート導入手順

- 10GbpsLanアダプタの活用例

- 10GLanケーブル規格の基礎

- 10Gポートと1Gポート接続の考え方

- 10Gのスイッチングハブは必要か

- 光回線の10Gコースと1Gコースの違いは何か

- PCとLANの10Gポート導入まとめ

10GbpsLanアダプタの活用例

内蔵PCIeスロットを使えない、あるいは据え置きPCでも拡張レーンが足りないといった場面では、Thunderbolt 3/4やUSB4接続の10Gbps Lanアダプタが現実的な解になります。これらはケーブル1本で高速I/Oを引き出せるうえ、モバイルワークステーションや会議室用の一時接続など、設置制約の厳しい現場でも柔軟に運用できます。Thunderbolt 3/4の物理層は最大40Gbpsの帯域が仕様上確保され、PCIeトンネリングでNIC機能を外付け化できる点が要です。一方で、USB 3.2 Gen2x2は20Gbps、USB4は最大40Gbpsの枠組みが示されていますが、実効はホストやハブ、ケーブル品質に左右されます。製品選定では、ホスト側コントローラ(例:IntelのThunderboltコントローラ)、ケーブル長、パッシブ/アクティブの別、さらに給電の安定性まで確認すると失敗が減ります(参照:Intel Thunderbolt、USB-IF)。

現場での使いどころは明確です。例えば制作NASへ短時間でラッシュ映像を取り込む、仮想マシンイメージを複数台へ展開する、バックアップ窓口を一時的に10Gへ引き上げる、といったタスクでは、持ち運べる10GbEアダプタの機動性が生産性に直結します。Thunderboltドック一体型のモデルであれば、DisplayPortや追加USBポート、UHS-IIカードリーダーなどを同時に束ねられ、机上の配線を簡素化できます。加えて、OSドライバーの安定性は要注目です。WindowsではNDISドライバーの世代やオフロード機能の対応、Linuxではカーネル同梱ドライバーの成熟度とethtoolでの細かな調整余地が運用感を左右します。メーカーのダウンロードページにドライバーの更新履歴が継続して掲載されているか、サポートOSの明記があるかを事前に確認してください。

発熱と電源についても一言添える必要があります。10GBASE-Tチップは構造的に消費電力が大きくなりやすく、外付け筐体に熱がこもるとスループット低下やリンク不安定の要因になります。金属筐体や大型ヒートシンクを採用したモデルは放熱面で有利です。さらに給電の安定化は基本中の基本で、バスパワー駆動ではホストやケーブルの品質が影響します。高負荷時にバスが電力不足に陥るとデバイスのリセットやスループットの揺らぎを招くおそれがあるため、可能ならACアダプタ併用モデルや、給電能力の高いThunderboltポートでの運用を検討してください(参照:USB Power Delivery)。

ケーブル選びもパフォーマンスに影響します。Thunderbolt 3/4では、パッシブケーブルは0.5〜0.8mで40Gbps、2mではアクティブケーブルが必要になるという実装上の目安が示されています。USB4でも同様に、ケーブルのエンブレム(ロゴ)と伝送モードの対応関係を満たす製品を選ばないと、理論帯域が出ないケースがあります。ケーブルラベルの記載や正規認証マークを確認し、延長やハブを多段にせず接続をシンプルに保つとトラブルを避けやすくなります(出典:Thunderbolt Technology FAQ)。

ネットワーク機能面では、ジャンボフレームやVLAN、Wake on LANなどのサポート状況がモデル間で異なります。特にジャンボフレームはSMBやNFSでの大容量ファイル転送に有効ですが、スイッチ—アダプタ—NAS/PCの全経路でMTU値を揃える必要があります。MTU不一致は断片化や再送を誘発し、期待する性能が出ません。WindowsのGet-NetAdapterAdvancedProperty、Linuxのip linkやethtool -gで値を確認し、統一設定に保ってください(解説:Microsoftの解説)。

仮想化や開発検証にも用途があります。例えばHyper-VやVMware Workstation上の検証環境へ外付け10GbEを割り当てると、仮想スイッチ越しの転送やコンテナレジストリの同期が短時間で完了します。SR-IOVなどの高度機能は外付けアダプタでの対応が限定的な場合があるため、必要な要件(スループット優先か低遅延か、L2機能の可否か)を前もって整理し、該当機能がデータシート上で明確に案内されている製品を選んでください(参照:Intel SR-IOV 概要)。

評価・検証の手順は次のとおりです。まずiperf3でネットワークの素の実効性能を把握し、次にSMB/NFSの実ファイル転送でアプリケーション層のボトルネック(CPU、ストレージI/O、プロトコルオーバーヘッド)を切り分けます。高負荷連続転送時に筐体温度やリンクエラーカウンタが上昇しないか、イベントログに警告が出ないかも点検します。安定動作が得られない場合は、ケーブル変更、電源の見直し、ドライバー更新、MTUの再設定という順で絞り込むと原因に到達しやすくなります。

要点の再確認:ホスト側I/F帯域、給電、放熱、ドライバー、MTU整合、スイッチ側設定——この六つを満たしてはじめて外付け10GbEは本領を発揮します。可搬性の魅力に偏らず、運用条件を数値と手順で管理することが重要です。

参考資料:Intel Thunderbolt、USB-IF、Microsoft Jumbo Frames

10GLanケーブル規格の基礎

10GBASE-Tを安定して運用するための土台は配線品質です。カテゴリ表記は見慣れたCat5e/6/6A/7/8と続きますが、ここでのキモは周波数帯域、構造(UTPかSTPか)、導体形状(単線かより線か)、敷設距離、そして接地設計の総合最適化にあります。規格上、10GBASE-Tの100mリンクを前提にするならCat6A(500MHz)以上が推奨で、Cat6(250MHz)は55m程度を実運用の目安とする案内が一般的です。Cat5eは1Gbps向けの100MHz設計で、環境ノイズやクロストークの影響を受けやすく、10Gでは事実上の非推奨とされます(参照:ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801-1)。

カテゴリーの違いは、単に「何Gbpsまで出るか」ではありません。伝送帯域が広いほど高周波成分を減衰させにくく、遠距離でもSNR(信号対雑音比)を確保しやすくなります。Cat6AはAlien Crosstalk(隣接ケーブル間干渉)への耐性が設計要求に含まれ、現場で束配線しても10Gリンクが安定しやすいメリットがあります。Cat7は600MHzでシールド構造(STP)を前提にした規格群ですが、端末側は結局RJ45を使うことが多く、コネクタ規格の混在に注意が必要です。Cat8は2GHz帯域で25/40Gbpsの短距離(30m程度)を想定しており、ラック内や配線盤近傍の高速接続に向きます(参照:Ethernet Alliance)。

| カテゴリ | 規定帯域 | 推奨用途 | 10Gの目安 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| Cat5e | 100MHz | 1GbE・短距離 | 非推奨 | 古い既設配線の残存が多い |

| Cat6 | 250MHz | 1G中心・短距離10G | 〜55m目安 | 環境次第で10G不安定 |

| Cat6A | 500MHz | 10G一般 | 〜100m | 現実的な定番 |

| Cat7 | 600MHz | ノイズ環境での10G | 〜100m | STP運用・端末RJ45に注意 |

| Cat8 | 2000MHz | 短距離25/40G | 〜30m | データセンター向け |

シールドの有無は導入環境で決めます。家庭や一般オフィスでは施工性に優れるUTP(非シールド)が主流ですが、強電ケーブルと並走する、モーターや無線機器が多い、といったノイズ源の多い場所ではSTP(シールド)でガードすると安定します。ただしSTPは接地(アース)設計が前提です。片側のみ接地、コネクタの結線不備、フローティンググラウンドなどがあると、かえってノイズを拾う場合があります。結線規格はT568A/Bのいずれかに統一し、配線全体で整合性を保ってください(参照:TIA-568.2-D)。

導体形状は単線(Solid)とより線(Stranded)で性格が異なります。壁内や長距離の固定配線は減衰と耐久に優れる単線、パッチケーブルや可動の多い箇所は柔軟なより線が向いています。曲げ半径の目安は外径の4倍程度を下回らないようにし、コネクタ直近で鋭角に折り曲げないことが重要です。ケーブルの被覆材(PVC/LSZH)も発火性や煙性の観点から選定基準になります。配線ラベルと図面を整備し、どの区間がCat6Aか、どこにシールドが入っているかを管理すると、トラブルシュートが容易になります。

PoE(Power over Ethernet)との併用にも触れておきます。PoE++(IEEE 802.3bt)では給電電力が増え、ケーブルの温度上昇と結束時の熱密度が高くなります。10GとPoEを同時に多芯束ねると、温度上昇による損失増がリンク品質に影響する可能性があるため、配線ダクト内の本数や発熱源との距離、換気を考慮してください(参照:IEEE 802.3bt)。

検証・保守では、ケーブルテスターによる配線試験(ワイヤーマップ、長さ、減衰、NEXT/PSNEXT、ACR-Fなど)の記録が役に立ちます。家屋や小規模オフィスでも、最小限の検査機で断線や結線違い、長さ超過を確認するだけで障害切り分けの工数が大幅に減ります。リンクが1Gでしか上がらないときは、まずCat6Aの既知良品パッチコードへ交換、次に長距離区間の再終端、最後に機器側ポートの相性を確認する順が実践的です。

用語補足:Alien Crosstalk(外来クロストーク)は隣接ケーブル間で発生する干渉、ACRはSNRに相当する指標で、値が大きいほど安定通信が期待できます。カテゴリの世代が新しいほど、これらへの耐性設計が強化されています。

参考資料:ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801-1、Ethernet Alliance、IEEE 802.3bt

10Gポートと1Gポート接続の考え方

10Gと1Gが混在するネットワークは珍しくありません。リンクはオートネゴシエーションで双方の共通最高速度・デュプレックスへ自動合意しますが、目標の性能を出すには、どの区間が帯域のボトルネックになるかを設計段階で見極めることが先決です。例えば編集PC—スイッチ—NASの三点があり、スイッチ—NAS間が1Gなら、PC側を10G化しても転送全体は1Gの制約を受けます。逆にインターネット回線が1Gbpsでも、LAN内のPC—NAS間を10Gにするとバックアップ時間を大幅に短縮できる、といったメリットは明確です。

トポロジ設計では、帯域を多用するノードをコア近傍に集約し、短いパスで10Gを構成する方法が効果的です。具体的には、NAS・編集PC・ビルドサーバー・仮想基盤ホストなどに10Gポートを優先配分し、それ以外の端末は1Gや2.5Gに留めます。10Gポート数が限られるスイッチでも、リンクアグリゲーション(LAG/LACP)で複数の1Gを束ねてサーバーへ割り当てれば、瞬間帯域や冗長性の改善が見込めます。ただしLAGは単一フローの帯域を必ずしも拡張しない点に注意が必要で、ハッシュアルゴリズム(IP/ポート/レイヤ)に依存します(参照:IEEE 802.3ad)。

速度固定とフロー制御の扱いも品質に影響します。オートネゴシエーションの不調や意図しない1Gリンクダウンシフトが見られる場合は、双方のNIC/スイッチで速度・デュプレックスを固定して安定化を図る手法があります。一方、PAUSEフレームによるフロー制御は、バッファの小さいスイッチやストレージで混雑を吸収する助けになりますが、広範囲に有効化するとヘッドオブラインブロッキングを引き起こし、別系統のトラフィックまで止める可能性があります。優先度制御のPFC(データセンター向け)を除けば、一般的な小規模LANではフロー制御は最小限に留め、キューやバッファ、QoSで混雑ポイントを緩和する設計が扱いやすいことが多いです。

マルチギガのインターミディエイト(2.5G/5G)は、10G化への緩やかな橋渡しとして有効です。既設のCat5eが多数残る環境では、短中距離で2.5Gや5Gにリンクアップするケースがあり、段階的にバックボーンだけ10Gへ上げる運用が取れます。IEEE 802.3bzで定義されたこれらの速度は、RJ45の資産を活かしつつ、スイッチのポート混在モデル(10G/5G/2.5G/1G)と相性が良好です。ただし、意図せず1Gに落ちる場合はケーブル品質、電磁ノイズ、ファームウェアの三点を重点的に点検してください(参照:IEEE 802.3bz)。

遅延とバッファについても触れておきます。10GBASE-TはSFP+よりレイテンシが相対的に高い傾向が知られていますが、ファイル転送主体のワークロードでは実害が小さい一方、超低遅延が求められるトラフィックではSFP++DAC/光が有利です。スイッチのマイクロバースト耐性(バッファ量やECN/REDの有無)は映像配信やバックアップで意味を持ちます。小キャッシュのスイッチでは、一度に大量のフラグメントが流れ込むとドロップが増加し、TCP再送で実効スループットが下がります。バッファ仕様はデータシートで公開されることがあり、要件に応じた機種選定が有効です。

VLANとQoSの活用も混在構成の安定化に寄与します。たとえばNASトラフィックを専用VLANへ分離し、編集PC—NAS—バックアップの系統で10Gを張る一方、来客用や一般端末は別VLANで1Gへ留めます。QoSでは大容量のバックアップが会議のビデオ会議を圧迫しないよう、優先度を調整しておくと体感品質が向上します。管理者が少ない現場では、スマートスイッチの簡易GUIで設定できる範囲にとどめ、複雑さを避ける判断も合理的です。

| 設計課題 | 推奨アプローチ | 補足 |

|---|---|---|

| ボトルネック把握 | PC/NAS/スイッチの各区間を計測 | iperf3と実ファイル転送を併用 |

| 混在速度の安定化 | 速度固定・FW更新・良品ケーブル | Cat6A既知良品で切替検証 |

| 輻輳対策 | QoS/キュー調整・LAG活用 | 単一フロー拡張性は限定的 |

| 遅延要件 | SFP+や短距離DACの採用 | 10GBASE-Tより低遅延になりやすい |

速度・デュプレックスの不一致は古典的な原因です。片側が固定、片側が自動のままだと半二重で合意し、極端なスループット低下やフレームエラーを誘発します。設定変更後はリンク再確立とログ確認を徹底してください。

参考資料:IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ad、Ethernet Alliance

10Gのスイッチングハブは必要か

複数の端末を同時に10Gで結びたい場合、10G対応のスイッチングハブは実質的に必須です。対して、PCが1台のみで10Gインターネットに接続するだけなら、ONUやルーターの10Gポートへ直結して完結する構成も成り立ちます。ただし将来の拡張、NASや編集用ワークステーションの増加、バックアップ窓口の多重化などを見据えると、早い段階で10Gスイッチを中心に据えたトポロジを設計しておく方が、配線と運用の両面で無理が生じにくくなります。特に制作現場やラボでは、短時間にピーク帯域が集中するワークロードが多く、10Gの集約点を用意しておくとフローの衝突を抑えやすくなります。

選定ではまずインターフェース構成を固めます。10GBASE-T(RJ45)主体か、SFP+主体か、あるいは混在かで運用感が変わります。既設のCat6A配線を活かすならRJ45が扱いやすく、短距離の低遅延や低消費電力を優先するラック内接続ではSFP+(DAC/光)に分があります。混在機はアップリンクをSFP+で確保し、端末側にRJ45 10G/2.5G/1Gの自動判別ポートを配す設計が扱いやすい傾向です。10GBASE-TはPHYの都合で発熱・消費電力が大きくなりやすく、ファンレス小型機では温度上昇とスロットリングに注意が必要です(参照:Ethernet Alliance、IEEE 802.3an 10GBASE-T)。

次にスイッチング容量とパケットバッファです。製品仕様で示されるスイッチング容量(Gbps)は、全ポートが全二重で同時送受信したときに理論上流せる総量の目安です。10Gポート×8なら往復を含めて最低でも160Gbps規模が必要という考え方が一般的です。さらにバッファ量はマイクロバースト耐性に効き、動画編集やバックアップのように突発的に大きなフレーム列が押し寄せる場面でドロップを抑えます。公開仕様で明記されない場合は、同シリーズの上位機やデータシートから傾向を把握しておくと安心です。

機能面ではVLAN(IEEE 802.1Q)、QoS(IEEE 802.1p)、LAG/LACP(IEEE 802.1AX)、STP/RSTP(IEEE 802.1D/802.1w)、IGMPスヌーピング(マルチキャスト抑制)といった基礎が重要です。NAS専用のVLANを10Gで束ね、一般端末や来客用は別セグメントに分離しておくと、バックアップ時でも業務系トラフィックの体感品質を保ちやすくなります。LAGは冗長化とトラフィック分散に役立ちますが、単一フローの帯域がそのまま増えるわけではない点に留意してください(参照:IEEE 802.1Q、IEEE 802.1AX)。

| 仕様項目 | チェックポイント | 実務上の目安 |

|---|---|---|

| ポート構成 | 10GBASE-T / SFP+ の比率 | 既設配線か短距離低遅延かで決定 |

| スイッチング容量 | Gbps表示(全二重合計) | 合計ポート速度×2以上を目安 |

| パケットバッファ | 合計/ポートあたり容量 | 映像やバックアップ用途で重視 |

| 管理機能 | VLAN/QoS/LAG/STP | 小規模でもVLAN/QoSは有効 |

| ファン方式 | ファンレス/可変速ファン | 静音か耐熱かの設置要件で選択 |

| 電力・発熱 | 最大消費電力/動作温度 | 10GBASE-Tは余裕の冷却を確保 |

設置・運用の観点では、ラック/デスクトップの物理要件、ケーブル取り回し、電源系統の冗長化、そしてログ監視のしやすさが効いてきます。ファームウェアの更新履歴が継続しているか、SNMPやSyslogをサポートしているか、ポートミラーリングでトラブル時のパケットキャプチャが可能かも、保守の現場力を左右する要素です。PoE機能と10Gを併せ持つ機種は電源容量が大きく、許容温度に敏感になりがちです。給電予算(W)とヒートシンク構造を確認すると良いでしょう。

ファンレス機は静音ですが、高温環境で性能低下や寿命短縮のリスクが指摘されています。10GBASE-Tを多用する場合は吸排気の確保と定期的な温度監視を推奨します。可変速ファン機はノイズ増が避けられない一方、連続高負荷に強い傾向があります。

用語補足:オーバーサブスクリプション比は、アクセス側合計帯域に対するアップリンク帯域の比です。集約ポイントでは2:1~4:1を許容する設計も一般的で、要件次第で目標値を決めます。

価格帯は、8ポート前後の小型10G(RJ45/SFP+混在)で入門、16ポート〜24ポートで中核、40G/100Gアップリンクやレイヤ3機能まで踏み込むとエンタープライズ領域になります。小規模LANではマルチギガ混在(10G/5G/2.5G/1G)モデルが段階導入に適しており、既存のCat5e区間を2.5Gで活かしつつ、ボトルネック区間だけ10Gへ刷新する戦略が現実的です。

最終判断は「必要な10G端末の台数」「10G同時通信の割合」「既設配線の品質」「静音・省電力の要求」「管理機能の必要度」の五点を表に落とし込み、要件を満たす最小構成からスタートするのがおすすめです。規格面の参照はこちら:IEEE 802.3an、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1AX。

光回線の10Gコースと1Gコースの違いは何か

集合住宅や戸建てへ提供される光アクセスの「10Gコース」は、名称が示すとおり最大10Gbps級のベストエフォート型サービスです。国内ではXGS-PON(10G対称)や10G-EPONなどの方式が採用され、収容局から加入者宅のONUまでをパッシブ光分岐で共有します。1Gコースの主流であるGPON/GE-PONに対して、10Gコースは下り・上りのいずれも大幅な帯域拡張が図られており、多端末同時通信や大容量転送のボトルネック緩和が狙えます。ただしいずれもベストエフォートで、時間帯や収容設計によって実効速度は変動する点は共通です(参照:ITU-T G.9807.1 XGS-PON、IEEE 802.3av 10G-EPON)。

宅内側の機器要件は1Gコースより厳しくなります。ONUから先のルーターは10GbEのWAN/LANポートを備え、NATやファイアウォールを通過しても10Gbps級の処理ができるスループットが必要です。さらにスイッチングハブ、LANケーブル、PCのNICまで10G対応で統一しないと、どこかの区間で1Gへ頭打ちになります。プロバイダ各社は最大速度を明確にベストエフォートと案内し、宅内配線・機器・無線環境の影響を注意事項として掲示しています。具体例は公式案内を参照してください(例:NTT東日本 フレッツ光クロス、KDDI auひかり 10ギガ)。

接続方式も体感差に影響します。PPPoEは収容装置のセッション集中やMTU制限の影響を受けやすく、10G回線ではIPv6 IPoE(MAP-E/DS-Liteなど)を推奨する案内が広く見られます。IPoE対応ルーターはハードウェアオフロードにより高スループットを実現しやすく、併用でv4通信もトンネル化されます。回線品質の検証では速度テストだけに頼らず、日中・夜間の継続ログ、パケットロス率、RTTの揺らぎを併せて把握すると回線の性格が見えます(参考:RFC 7597 MAP-E、RFC 6333 DS-Lite)。

無線区間は特に注意が必要です。Wi-Fi 6/6Eでも単一端末の実効は数Gbps級に留まる例が一般的で、10Gの能力をフルに引き出すには有線10GbEが前提となります。逆に、LAN内のPC—NAS間だけ10Gにして、インターネット側は1Gでも業務体験が劇的に改善するケースは珍しくありません。動画編集のプロキシ生成、ディスクイメージの配布、仮想マシンの複製、クラウドとの双方向同期など、帯域に依存するタスクでは10Gの優位性が明瞭です。

ONUやホームゲートウェイの設定では、リンク速度の自動交渉の結果を確認し、10GでリンクアップしているかをダッシュボードやLED表示で点検します。時折、家庭内の古いパッチコード(Cat5e)や壁内配線がボトルネックになっており、混在で速度が不安定になることがあります。既知良品のCat6Aパッチコードへ全交換して挙動を比較する、スイッチ—PC直結で経路を最短化して評価する、といった手順が有効です。速度が伸びない場合は、IPoEモードの確認、ルーターのHWオフロード/カットスルー設定、MTU/MSSの整合、ファームウェアの更新を優先的に点検してください。

| 比較項目 | 10Gコース | 1Gコース |

|---|---|---|

| アクセス方式 | XGS-PON/10G-EPON | GPON/GE-PONなど |

| 規格上の最大速度 | 約10Gbps級 | 約1Gbps級 |

| 接続方式の推奨 | IPv6 IPoEが主流 | PPPoE/IPv6 IPoE混在 |

| 宅内機器要件 | 10GbE対応一式 | 1GbEで概ね足りる |

| 実効の安定性 | 機器統一で真価発揮 | 混雑時の低下が小さい傾向 |

光回線の最大速度はベストエフォートと案内されています。速度・品質は時間帯や地域の収容設計に左右されるため、公式サイトの提供条件・注意事項を確認し、契約前に最新情報を参照してください(参照:NTT東日本、KDDI)。

PCとLANの10Gポート導入まとめ

- 目的とボトルネックを洗い出し優先度の高い区間から10Gへ移行

- PCはPCIeスロットとThunderboltの有無を確認し最適なNICを選択

- RJ45とSFPプラスは既設配線と遅延要求で使い分けて導入

- Cat6A以上のLANケーブルに統一し配線経路と曲げ半径を管理

- 外付け10GbEは給電と放熱を重視し安定運用できる配置を確保

- 混在速度のネットワークは重要端末を中心に10Gで短経路化

- スイッチ選定は容量とバッファと管理機能の三点を重点チェック

- VLANとQoSでNASなどの業務トラフィックを分離し体感品質を維持

- リンクアグリゲーションは冗長化と分散目的で適用し期待値を整理

- IPv6 IPoEと10GbE対応ルーターで光回線10Gの実効を伸ばす方針

- Wi-Fiは実効が数Gbps級のため10G活用は基本的に有線で設計

- MTUやジャンボフレームは経路全体で統一し断片化を防止する

- ファームウェアとドライバー更新履歴を確認し継続性を担保する

- 計測はiperf3と実ファイル転送で二段構えの評価を実施する

- 段階導入にはマルチギガ混在スイッチを使い移行負荷を抑制する