PCの冷却や静音を両立させたい読者に向けて、ファンとフィルターに関するデメリットと対策を体系的に解説します。

まずPCファンフィルターのデメリット総覧として、ファンフィルターの効果は何かを整理し、ホコリ対策に使われる不織布とメッシュ系フィルターの違い、防塵フィルターの100均活用とおすすめ製品の選び分け、防塵フィルターのマグネット固定とファンフィルター自作の注意点、さらにパソコンを置いてはいけない場所まで幅広く触れます。

続いてPCとファンフィルターのデメリット対処として、ゲーミングPCのホコリ対策、PCのファンを静かにしたい場合の考え方、PCのファンがうるさい時の対処、ゲーミングPCのファンが回りっぱなしなのは正常かの判断、買ったばかりのPCのファンがうるさいのはなぜかの整理、そしてゲーミングPCのファンの寿命の目安までをカバーし、最後にPCとファンフィルターのデメリットまとめで要点を確認します。

- フィルター導入で起きやすいデメリットの正体を理解

- 素材や固定方式別の選び方と注意点を把握

- 静音化・温度管理・清掃頻度の最適バランスを学ぶ

- ゲーミングPC特有の運用と寿命の目安を整理

PCファンフィルターのデメリット総覧

- ファンフィルターの効果は何か

- 不織布とホコリ対策

- おすすめ100均防塵フィルター

- マグネット防塵フィルターと自作ファンフィルター

- パソコンを置いてはいけない場所

ファンフィルターの効果は何か

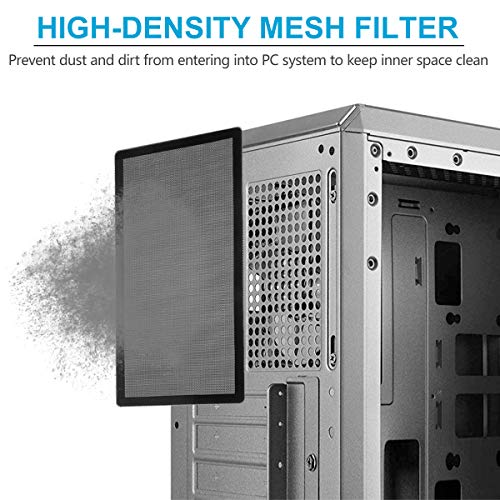

PCケースに取り付けるファンフィルターは、吸気口で粉塵を捕集して筐体内部の堆積を抑えるための部品です。フィルターの役割は大きく二つに分けられます。第一に、内部のヒートシンクやラジエーター、電源の吸気路に付着するホコリを減らし、長期の冷却性能低下を緩やかにすること。第二に、清掃箇所をケース内部から外面のフィルターへ集約し、メンテナンス性を高めることです。これにより、掃除の手間は「内部分解+エアダスター」から「フィルターの取り外しと洗浄・乾燥」に置き換わり、日常管理が容易になります。

一方で、デメリットの中心は気流抵抗の増加です。ファンが空気を押し出す性能は風量(CFM)と静圧(mmH2O)で表され、フィルターはこの流路に圧力損失を追加します。一般的な120mmファンでは、仕様表に1〜3mmH2O程度の最大静圧が公表される製品が多く、目の細かいフィルターほど圧力損失が増えます。その結果、同じ回転数でも吸気量が低下し、温度上昇やファン回転数の上振れ(騒音増)につながる可能性があります。特に、ラジエーターや細ピッチのヒートシンクなど、もともと静圧を要する負荷とフィルターを直列に組み合わせると、合成抵抗が増えやすく注意が必要です(参照:Noctua FAQ:静圧とエアフローの考え方)。

ホコリの粒径と捕集の仕組みも理解しておくと選択がしやすくなります。メッシュやパンチングプレートは「ふるい」のように大きな粉塵を遮断するのに適し、目詰まりしづらい一方、微細粒子は通過します。不織布などの繊維系は、繊維に絡め取る拡散・慣性衝突・静電吸着の働きによって、より小さな粒子を捉えやすい反面、通気抵抗が高く、短い清掃サイクルが必要です。屋内環境で一般的な粉塵の粒子径の目安やフィルターの概念は、空調分野のMERV(最小効率報告値)などで整理されていますが、PC用途にそのまま当てはめるのではなく「メンテ頻度と温度上昇の妥協点」を見つけることが重要です(解説:米国EPA 室内空気質解説ページ)。

フィルターによる温度影響は、ケースの吸気断面積、ファン台数と静圧特性、ダストの堆積状況、周囲温度などの複合要因で決まります。新規導入時は、フィルター装着前後でCPU・GPUの最大温度と騒音(回転数)を比較測定し、ファンカーブを再調整する運用が現実的です。具体的には、ベンチマーク(例:短時間のストレステスト)を同一条件で2回行い、ピーク温度と等価騒音レベルの差を把握します。差が大きい場合は、フィルターのメッシュを粗くする、吸気ファンを静圧型に替える、吸気面積を増やす、正圧寄りの風量バランスにする、といった対処で改善が見込めます。ケースメーカーも正圧設計が防塵上有利であると案内しており、吸気側へフィルターを集中させ、排気はなるべく妨げない構成が管理しやすい設計指針とされています(参照:SilverStone テックトーク:Positive Air Pressure)。

清掃コストも見落とせません。メッシュ系はブロアーや水洗いで繰り返し使えますが、不織布は洗浄耐久に限界があり、交換頻度が高くなるとランニングコストが増えます。衛生面では、湿った状態で再装着するとカビや臭いの原因になるため、完全乾燥を徹底してください。なお、磁石で着脱するタイプは工具不要でメンテが早い反面、フレームの歪みや密着不良があると隙間から粉塵が入りやすくなります。フレーム剛性と密着性の両立が大切です。

利点とデメリットの整理

| 観点 | 利点 | デメリット |

|---|---|---|

| 清掃性 | 内部清掃の頻度を低減 | フィルター自体の洗浄・交換が必要 |

| 冷却 | 内部堆積が減り長期的に安定 | 気流が阻害され温度上昇しやすい |

| 騒音 | 堆積由来の異音を抑制 | 回転数が上がり騒音が増す場合 |

| コスト | 初期費用を抑えやすい選択肢もあり | 消耗品としての交換コストが発生 |

| 運用 | 外面で完結する簡易メンテが可能 | 清掃サイクル管理の手間が増える |

注意点:目の細かいフィルターほど捕集効率は上がりますが、吸気量低下やファン回転数の上振れが起きやすくなります。導入後は温度と騒音を確認し、ファンカーブや清掃頻度を見直してください(参照:Noctua FAQ(ファン制御・特性)/SilverStone Positive Pressure)。

不織布とホコリ対策

ホコリ対策に使われる素材は、大きく「メッシュ(金属または樹脂繊維)」「パンチングプレート(金属板の多孔)」「不織布(繊維を絡めたシート)」の三系統に分けられます。メッシュ/パンチングは通気性に優れ、目詰まりしにくく、清掃時に強めの水流やブラッシングにも耐えやすいのが特長です。不織布は、繊維のランダムな迷路を通過する際の慣性衝突や拡散で粒子を捕捉しやすく、微細粒子に対して相対的に強い反面、厚みや繊維密度に比例して通気抵抗が大きくなります。PC用途で問題になりやすいのは「微細粉塵と通気性のトレードオフ」で、清掃サイクルを短く運用できるか、静圧に強いファンを採用できるかが選択の分かれ目です。

空調分野で使われるMERVという尺度では、数値が高いほど小さな粒子の捕集に長けると説明されています。高MERVのフィルターは圧力損失も増えるのが一般的で、送風機側により高い静圧が求められるとされています(解説:EPA 室内空気質ページ(フィルター概念))。PCでは送風機(ケースファン)の静圧に上限があるため、「十分な捕集」よりも「必要十分な捕集」へ寄せる選択が実用的です。たとえば、ペットの毛や綿ぼこり対策が主目的なら、目の細かすぎないメッシュで気流確保を優先し、微細粉塵が多い作業環境では薄手の不織布を短期サイクルで交換する、といった運用が考えられます。

不織布の固定方法も重要です。両面テープや面ファスナーは取り外しが容易ですが、繰り返すと粘着力の低下や素材の繊維抜けが起こりやすく、吸気路に繊維片が吸い込まれるリスクがあります。フレームで周囲を支持して着脱する方式や、磁力で縁を抑える方式は、密着と清掃性のバランスが取りやすく管理が容易です。なお、HDDなど磁気記録媒体の近傍に強力な磁石を近づけない配慮は一般的な取り扱い説明で注意喚起されています。PC用の磁力付きダストフィルターで一般的に使われるのは弱いゴム磁石ですが、不用意な増設磁石や磁性媒体の至近配置は避けるとより安全です(参考:各ストレージ製品の取扱説明書の安全項目)。

もう一つの論点は、素材の帯電と粉塵の再付着です。不織布の中には帯電処理を施し、静電気で微粒子を引き寄せるタイプがあります。帯電型は捕集効率が高い半面、湿度や時間で帯電が低下すると性能が変動しやすいことが指摘されています。水洗いで帯電が弱まる素材もあるため、メーカーの洗浄可否や再生方法の案内を確認してください。メッシュは帯電の影響が相対的に小さく、通気性維持が容易で、清掃で性能が戻りやすいという運用上の利点があります。

フィルターは素材単体ではなく、ケース全体の風の設計と合わせて評価するのが効果的です。前面・底面の吸気にフィルターを集約し、天面・背面は排気中心にする構成は、吸気の経路を「フィルターを通った空気だけ」に近づけられるため管理が容易です。ケースメーカーは、筐体内の圧力をわずかに正圧(吸気優位)に保つことで、未フィルターの隙間からの吸い込みを抑えられると解説しています(参照:SilverStone テックトーク)。また、ファン制御は急峻ではなく「緩やかなS字カーブ」に設定すると、微小な負荷変動での回転数の上下(ハンチング)が抑えられ、静音面で有利です(参照:Noctua FAQ(PWM制御の基礎))。

選び方の要点

通気性を確保したい場合はメッシュ系を、微細粉塵を抑えたい場合は薄手の不織布を短期サイクルで。どちらの場合も、ファンの静圧性能(低抵抗でも風を押し出す力)と、ケースの吸気面積・風路の直進性に着目するとバランスが取りやすくなります。購入時は「着脱容易・洗浄可・フレーム剛性・密着性」の4条件をチェックし、装着後は温度・騒音を実測してファンカーブを再調整してください。

おすすめ100均防塵フィルター

手軽に導入できる選択肢として、家電量販店や100円ショップで入手できる換気口用メッシュやレンジフード用不織布をPCの吸気面に流用する方法が知られています。価格面の利点が大きく、カットして貼るだけという扱いやすさから、まずは効果やメンテナンス頻度を試したい段階で役立ちます。一方で、PCケース専用品と比べると孔径の均一性や通気抵抗の仕様が不明瞭で、貼り付け方法によっては吸気音の共鳴や剥離のリスクが高まることがあります。ここでは、代用品を使う場合の評価ポイントと、PC向け専用品との差を定量的に把握する簡易テスト、さらに長期運用での注意点を整理します。

100均素材の評価ポイント

まず注目したいのは素材構造と厚みです。レンジフード用の不織布は繊維密度が高く微細粉塵を捕集しやすい半面、初期圧力損失(通気抵抗)が高く、短期間で目詰まりしやすい傾向があります。換気口用メッシュは目がやや粗く、通気は確保しやすいものの微細粉塵は素通りしやすくなります。貼付方法は両面テープ、面ファスナー、マグネットシートなどが候補になりますが、強粘着テープは再装着のたびに素材や塗装面を痛める可能性があるため、着脱の容易さと密着の再現性で比較するとよいでしょう。

| 評価項目 | レンジフード用不織布 | 換気口用メッシュ | PCケース専用ナイロン/金属 |

|---|---|---|---|

| 微細粉塵の捕集 | 高い(ただし詰まりやすい) | 中〜低(粒径による) | 設計仕様に準拠で安定 |

| 通気抵抗 | 高い(要・高静圧ファン) | 中(個体差が大きい) | 最適化設計でバランス良好 |

| 固定方式 | テープ主体で再現性に難 | テープ/フレーム併用可 | フレーム/ネジ/マグネット |

| 清掃・再装着 | 交換前提(洗浄困難) | 埃払いで継続可 | 水洗い・乾燥後の再装着 |

| 長期安定性 | 低(劣化・たわみ) | 中(枠次第で改善) | 高(設計公差が明確) |

PC向け専用品では、フロント・ボトム・サイドに着脱しやすい樹脂やナイロンのフレーム一体型フィルターや、工具不要で掃除できるマグネット式フィルターが一般的です。たとえばCorsairのケース解説では、取り外し可能な複数のダストフィルターと、再装着前に完全に乾燥させる旨の注意が示されています(参照:Corsair公式ガイド)。また、Fractal Designのケース紹介では、高気流ナイロンフィルターを容易に清掃できる設計として明示しています(参照:Fractal Design公式ページ)。

簡易テストで「使えるか」を見極める

代用品の可否は、温度・騒音・回転数の三点で把握できます。具体的には、フィルター未装着時に30分アイドル/15分ゲーム負荷などの条件でCPU/GPU温度、ケースファンRPM、騒音計測値を記録し、その後に代用品を装着して同条件で再計測します。アイドル温度差が+3〜5℃以上、または負荷時で+5〜8℃以上になる場合、通気抵抗が高すぎる可能性が高いと判断できます。ファンRPMが大きく跳ね上がる、耳障りな風切り音が増えるといった現象も重要な判断材料です。改善策としては、孔径の大きいメッシュへの変更、二重貼りの解消、フレームの段差やエッジで発生する渦(乱流)を減らすための位置見直しが挙げられます。

注意:代用品の固定に強粘着テープを用いると、塗装や樹脂パネルの表面を傷めることがあります。着脱を繰り返す運用が前提なら、マグネットシート+薄枠フレームや面ファスナーなど、再現性の高い方法を選んでください。

長期運用の勘所

100均素材はコスト面の優位がある一方、清掃サイクルの短縮と定期交換が前提になりがちです。月1回の目視点検と、粉塵の多い環境では2〜3週間ごとの交換を想定すると、トータルコストがPC専用品と拮抗するケースもあります。長期的な安定を重視するなら、フレーム付きで着脱しやすい専用品へ切り替えるタイミングを見極めましょう。メーカーの案内では、フィルター洗浄後は十分な乾燥を経てから再装着することが推奨されています(参照:Corsair公式ガイド)。

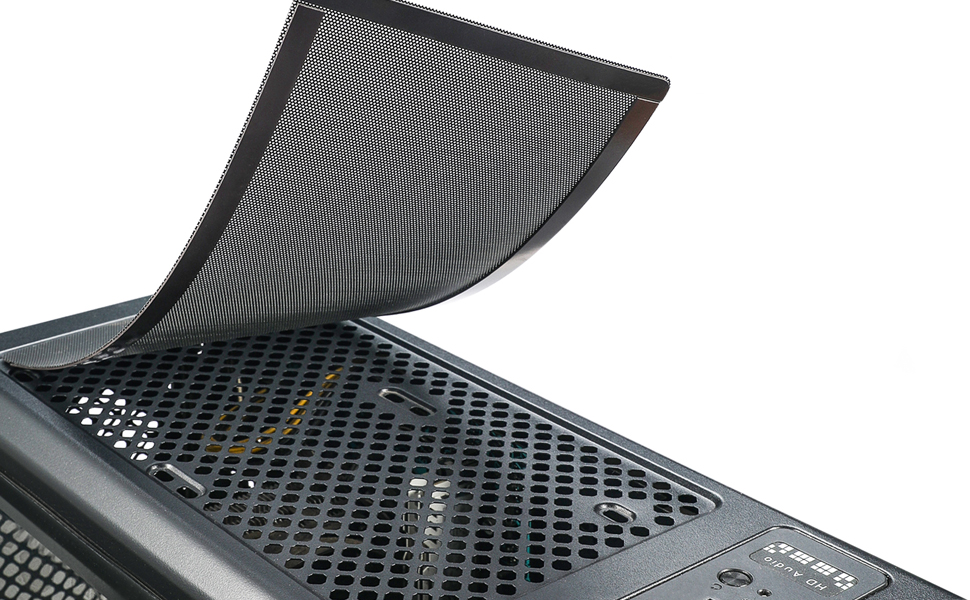

マグネット防塵フィルターと自作ファンフィルター

工具なしで着脱できるマグネット式フィルターは、清掃頻度が高い運用と相性が良好です。フィルター面を外に向けて設置できるケースでは、掃除のたびにフロントパネルを外す手間が省け、日常管理のハードルが下がります。自作派に向けては、メッシュや不織布を薄型フレームで保持し、ケース外周にマグネットシートを貼って吸着させる方式が扱いやすいでしょう。ここでは、材料の選定、設計のコツ、磁石利用とストレージ周辺の配慮、検証手順までを具体的に解説します。

材料と設計の基本

フィルター材は、通気と捕集のバランスを取りやすいポリエステル系ナイロンメッシュ(約200〜400μm)、より高捕集の不織布(密度高め)、耐久性重視の金属メッシュ(ステンレス薄板)などが候補になります。フレームは3Dプリントやアルミ細枠、市販の写真用フレームを流用する方法もあります。ポイントは、ケース側の吸気面をできるだけ平滑に覆い、隙間風を抑えることと、吸気口のビスや段差で乱流が起きないようにエッジを面取りすることです。吸気ファンがケース内側にある場合は、フィルターとファンの距離を5〜10mm確保すると、ブレード先端とフィルターの相互干渉音を減らしやすくなります。

マグネット利用の留意点

市販ケースには、磁力の弱いラバーマグネットを使ったダストフィルターが採用される例が多く見られます(参照:Corsair公式ガイド)。一方で、ストレージ近傍に強力な磁石を長時間近接させることは避けるのが無難です。ハードディスク装置(HDD)は内部に強力な磁石(ボイスコイルモーター用)と磁性記録媒体を持つため、メーカーの技術文書では外的な磁界や電界の環境条件が規定されています(参照:Seagateサポート(製品マニュアル))。一般的なラバーマグネットのフィルターは磁力が弱く、通常使用で問題が生じる報告は限定的とされていますが、HDDに直近で強磁力のネオジム磁石を配置しない、磁石の追加は最小限にする、という保守的な設計が安心です。

自作の手順と検証

- 採寸:吸気口の開口寸法+1〜2mmを外枠サイズとし、可動部やパネル干渉を避ける

- フレーム:薄板または3Dプリントで強度を確保し、接地面はゴムシートで微小隙間を埋める

- 固定:マグネットシートをケース側に貼り、フレーム側に鉄粉シートまたは薄鋼板を装着

- 試作:メッシュ単層→不織布追加→二層構成の順で通気と捕集の妥協点を探る

- 検証:アイドル/負荷で温度・RPM・騒音を比較し、温度上昇が大きい構成は不採用

フィルターの有効面積を広げると圧力損失を抑えられます。可能なら吸気口周囲までフレームを拡張し、折り返しで二重層になる部分を減らしてください。

清掃時はエアダスターでファンが過回転しないよう、ブレードを指で軽く固定します。各社のマニュアルやコミュニティでも、フィルターとラジエータ/ヒートシンクの清掃を分けて実施することが案内されています(参照:Corsair公式ガイド)。

専用品へ移行する基準

温度上昇が許容範囲を超える、清掃サイクルが2週間以下に短縮される、貼付の痕が目立つといった問題が続く場合は、PCケース専用品へ移行するのが現実的です。専用品は孔径・風量・清掃性の設計仕様が明確で、交換部品の入手性も高く、長期運用の手戻りを減らせます。

パソコンを置いてはいけない場所

フィルターの有無にかかわらず、PCの「設置場所」は冷却と粉塵管理の根幹に関わります。吸気口がふさがれると、ファンが高回転に張り付き、騒音と温度の双方が悪化しやすくなります。強い振動や油煙、湿度、直射日光、柔らかい敷物など、避けたい条件を一つずつ確認していきましょう。

避けるべき設置条件と根拠

まず、柔らかい面(布団・厚手カーペット・ソファ)は底面吸気口を塞ぎやすく、底部フィルターが変形したり、ファンの吸い込みで繊維クズを巻き込みやすくなります。Dellのサポート情報では、机などの平らで硬い面で使用し、柔らかい表面は避け、換気のためのスペースを確保するよう案内されています(参照:Dellサポート)。また、HPのガイドでも通気口をふさがない設置の重要性が繰り返し示されています(参照:HPサポート)。

次に、熱源の近く(ヒーター前、直射日光の当たる窓際、オーブン等の家電付近)は、吸気温度そのものが高くなり、冷却の入口温度が上がることでCPU/GPU温度も押し上げます。吸気の温度は冷却性能の天井を決めるため、周囲空気が熱い環境は避けるのが合理的です。さらに、油煙や粉塵の多い場所(キッチン付近、DIY作業場、喫煙環境)は、粘性のある汚れがフィルターやヒートシンクに固着し、清掃性が大きく悪化します。

クリアランスと空気の流れ

背面はケーブルが密集しやすく、手のひら一枚以上の隙間を確保すると排気のショートサーキット(排気がただちに吸気へ回り込む現象)を抑えられます。側板と壁の距離は、側面メッシュがある場合に特に重要です。底面吸気のケースは、床から数センチの高足またはスタンドを用い、毛足の長いカーペットでは板材や台座で吸気面を持ち上げてください。これらの基本は、メーカーの据え付けガイドやサポート記事に共通する推奨事項として確認できます(参照:Dellサポート、HPサポート)。

粉塵対策の視点

床上から数十センチの高さは粉塵濃度が高くなることが多く、底面吸気のケースを床直置きするよりも、机上やラック上に設置したほうがフィルターの汚れ進行が緩やかになるケースがあります。上面メッシュを塞がないように、天板下収納や棚に入れる場合でも背面・前面・上面に吸排気の通り道を確保し、ケーブル束で通路が狭くならないよう配慮します。

密閉度の高いAVラックやデスク下の引き出しに長時間設置すると、内部の温度・湿度が上昇し、短期間でフィルターが詰まり、ファンが高回転化します。ドアの開放や背板の加工、静音スポンジの配置変更などで空気の通り道を確保してください。

まとめると、PCの設置地点は「硬く平ら」「吸排気の通り道を確保」「熱と油煙から距離を取る」という三原則が基本です。フィルターの性能に頼り過ぎず、入口空気の質を改善することが、温度・騒音・清掃頻度のすべてを最小化する近道になります。

PCとファンフィルターのデメリット対処

- ゲーミングPCのホコリ対策

- PCのファンを静かにするにはどうすればいいか

- PCのファンがうるさい時の対策

- ゲーミングPCのファンが回りっぱなしなのは正常か

- 買ったばかりのPCのファンがうるさいのはなぜか

- ゲーミングPCのファンの寿命はどのくらいか

- PCとファンフィルターのデメリットまとめ

ゲーミングPCのホコリ対策

高性能なCPUやGPUを搭載したゲーミングPCは、消費電力と発熱が大きく、同時に吸気量も多くなります。吸気が増えるほど粉塵の取り込みが加速するため、ケース内の圧力設計、フィルターの選定、清掃サイクル、そして設置環境まで含めた総合対策が必要です。まず空気の流れを設計する際には、前面や底面から新鮮な空気を取り入れ、背面と上面から排出する前後一方向の流れを基本とします。吸気側には捕集性能と通気性のバランスが取れたメッシュやナイロンフィルターを置き、上面は原則として排気に専念させると、ケース内部に舞い上がった微細粉塵がそのまま上方へ抜けやすく管理がしやすくなります。一般に、吸気量を排気量よりやや多めにした正圧構成は、ケースの隙間から外気が侵入する際にも流れの向きが内→外へ傾きやすく、未フィルター面からの粉塵流入を抑えやすいと解釈されています。ケースメーカーのガイドでも、着脱しやすい前面・底面フィルターの定期清掃と、上面・背面の排気重視という基本が繰り返し示されています(参照:Corsair公式ガイド、Fractal Design公式ページ)。

粉塵源に着目すると、床上数十センチはハウスダスト濃度が高く、底面吸気のケースを床直置きするとフィルターの汚れが早く進む傾向があります。スタンドや台座で底面を持ち上げる、もしくは机上・ラック上に移設するだけで、フィルターの清掃間隔が伸びるケースは少なくありません。さらに、ペットの毛や喫煙、キッチン由来の油煙は、粉塵の粘着性を高めてヒートシンクやフィルターに固着しやすく、清掃性を著しく悪化させます。こうした環境では、メッシュの目をやや粗くし、清掃サイクルを短く設定する方が温度上昇と騒音の両リスクを抑えやすい設計になります。吸気の入口温度は冷却性能の上限を決めるため、暖房や直射日光の影響を受けにくい場所へ設置することも実効的です(設置面と換気の注意はメーカーサポートでも案内されています:Dellサポート、HPサポート)。

実務的には、月1回のフィルター洗浄と2〜3か月おきの内部簡易清掃を目安とし、粉塵の多い環境ではサイクルを短縮します。清掃後はCPU/GPU温度、ケースファンRPM、騒音レベルを記録し、フィルターの目詰まりが温度や騒音へどの程度影響したかを可視化すると、次の清掃サイクル設計に役立ちます。アイドルと負荷の2点(例:30分アイドル、15分ゲームプレイ)で温度差を比較し、負荷時で+5〜8℃を超えるようなら、目の細かさの見直しや有効面積の拡張を検討します。マグネット式フィルターは着脱が容易で、清掃ハードルを下げられる一方、フレーム剛性が不足すると吸気面に隙間が生まれ、そこから粉塵が侵入します。フレームのたわみを避け、ケース面と面一になるよう薄いゴムシートで密着性を高めるのが良策です。なお、清掃時のエアダスターはファンブレードを軽く固定して過回転を防止し、粉塵をケース外へ逃がす向きに吹くことが推奨されています(清掃・乾燥の注意はメーカーガイドでも強調されています:Corsair公式ガイド)。

正圧・負圧は万能解ではありません。ケース形状、パネルの閉塞率、ラジエーターの有無で最適解は変わります。温度・RPM・騒音を測って決めることが、長期の粉塵対策を成功させる近道です。

PCのファンを静かにするにはどうすればいいか

静音化は、発熱を減らし、必要最小限の風量で冷やす設計に落とし込むことが基本です。まずソフトウェア面では、OS起動時の自動起動アプリを精査し、ゲームランチャー、録画・配信ソフト、RGB制御ツールなど常駐数を最小限にそろえます。Windowsの電源プランは高パフォーマンスよりもバランスを基調とし、背景タスクの暴走やスキャン中負荷が長引かないよう、ストレージ最適化とセキュリティスキャンのスケジュールも見直すと良いでしょう(設定最適化の一般指針はMicrosoftサポートに案内があります)。GPU側は、ベンダー公式ユーティリティのファンカーブ機能や、ゼロRPM(低温時にファン停止)機能の有無を確認します。AMD Softwareにはファンチューニング機能が用意されているとされています(参照:AMD公式ソフトウェア)。マザーボード側でも、BIOS/UEFIあるいはユーティリティ(例:Q-Fan、Smart Fanなど)でPWM/DCモードを適切に設定し、温度センサーに対して緩やかな傾きのファンカーブを描くと、短時間の温度変動に過敏に反応して回転数が揺れる現象を抑えられます。

ハードウェア面では、静圧型で低速でも風量を維持できるファンが、フィルターやラジエーターの背後に置く用途に適します。フレームとケース接触面の共振を防ぐため、防振ゴムやラバーワッシャーを併用し、ファンねじの締め込みを過度に強くしないことも有効です。ケース自体のパネル厚や吸音材も影響するため、前面に高開口率のメッシュを持つケースでは、吸気の直進性が高い分、フィルターの目や角で発生する乱流音が聞こえやすくなることがあります。こうした場合は、フィルターのフレーム断面を薄くして段差を減らす、吸気面積を広げて風速を下げるなどの設計的アプローチが効きます。さらに、CPU/GPUのクーラー曲線も見直すとよく、グラフィックスカードはベンダーのゼロRPM設定、CPUは一定温度までは緩慢な増加、その後は必要に応じて急峻に立ち上げる二段構成にすると、耳が敏感に反応する中間回転数の滞在時間を短縮できます。

空気の通り道を整えることが静音の土台です。吸気と排気が正面衝突しないよう、ケーブルマネジメントやストレージの配置も見直してください。風が曲がる場所が減るほど乱流音は低下します。

最後に、ストレージやポンプ(簡易水冷)など、ファン以外の騒音源にも注意を向けます。HDDの回転音やヘッド動作音、AIOクーラーのポンプ振動は、ファン騒音と重なると全体が大きく感じられます。HDDは防振ブッシュの装着や垂直・水平の固定向きの見直しで共振を抑制し、AIOはポンプ速度を固定せず温度連動の穏やかなカーブに設定すると耳障りな高周波が減る場合があります。ベンダーの据え付け・清掃ガイドは、フィルター洗浄後の完全乾燥やエアフロー確保など、静音にも直結する注意事項を提示しています(参照:Fractal Design公式ページ、Corsair公式ガイド)。

PCのファンがうるさい時の対策

突然うるさくなった、常時高回転のまま下がらない、といった症状に対しては、原因の切り分けが最短経路です。まずソフトウェア的には、タスクマネージャーでCPU・GPU・ディスクの使用率を確認し、特定のプロセスによる高負荷が続いていないかチェックします。Windows Update、ストアアプリ更新、ウイルススキャン、クラウド同期(OneDriveなど)は、初期セットアップや大規模アップデート後に集中的に走ることがあります。次に温度監視ツールでCPU/GPUの温度推移とファンRPMを同時に記録し、温度が高止まりしているのか、温度は低いのに回転数だけが上がっているのかを見極めます。温度に比例して回転数が上がっているなら、冷却経路の詰まりや、室温上昇、ヒートシンクの固着汚れが疑われます。反対に、温度は低いのに回転数が高い場合は、ファンカーブ設定の閾値やセンサー参照先(例えばケースファンがマザーボードのVRM温度やチップセット温度を参照している)が原因のことがあります。

| 症状 | 考えられる原因 | 対策 |

|---|---|---|

| 負荷が低いのに高回転 | ファンカーブが急峻/センサー参照の不一致 | BIOSやユーティリティで傾きを緩め、参照温度を見直す |

| 負荷時の騒音が急増 | フィルター目詰まり/吸気不足 | フィルター洗浄と有効面積拡張、静圧型ファンへ交換 |

| 周期的なうなり音 | 共振(ファンとパネル/ドライブ) | 防振ワッシャー追加、固定の締め付けトルクを調整 |

| 高音の擦過音 | ケーブル干渉/軸受劣化 | 配線の取り回し変更、ファンの交換を検討 |

ハードウェア点検では、まず吸気面とヒートシンクの汚れを除去し、ケーブルがファンの吸い込みでブレードに触れていないか確認します。ファンの型式(PWM/4ピンかDC/3ピン)とマザーボードのヘッダー設定が一致していないと、制御が効かず高回転固定になる場合があるため、BIOS/UEFIのファン設定画面を確認します。清掃時はファンブレードを軽く指で固定し、逆回転の過回転を避けるのが安全です。これは各社ユーザーガイドでも推奨される取り扱いです(参照:Corsair公式ガイド)。また、Windowsのメンテナンスタスクやクラウド同期は、時間帯をずらす設定にすることで、プレイ中や作業中の不必要な高回転を避けられます(一般的な設定方法はMicrosoftサポート参照)。

ファンの回転異音が清掃後も続く場合、軸受の劣化が疑われます。ベアリングの摩耗は回復しないため、同サイズ・同仕様の信頼できる製品への交換が現実的です。交換後はファンカーブを見直し、温度と騒音を併せて最適化してください。

ゲーミングPCのファンが回りっぱなしなのは正常か

常時回転が必ずしも故障を意味するとは限りません。高リフレッシュレートのモニターをG-SYNCやFreeSyncで運用すると、アイドルでもGPUクロックがわずかに上がり、温度が閾値を超えてファンが停止しにくくなる例があります。ゲームランチャー、録画・配信ソフト、オーバーレイ表示ツールは3Dエンジンを初期化することがあり、GPU使用率が数%でも続けば、GPUやケースファンは回転を維持します。さらに、ゼロRPM(一定温度未満で停止)機能はボード設計やドライバー設定に依存し、無効化されていると低温でも停止しないのが仕様というケースも見られます。AMD SoftwareではゼロRPMの設定項目が案内されています(参照:AMD公式ソフトウェア)。

確認手順としては、タスクマネージャーのパフォーマンスタブでGPUエンジン利用率を監視し、フレームレート制限や垂直同期、ウィンドウ背景アプリの描画を抑制します。ブラウザや動画再生でもハードウェアアクセラレーションが温度を底上げすることがあるため、アクセラレーション設定の見直しも一案です。ケースファンについては、参照温度(CPU、マザーボード、VRM、チップセットなど)とカーブを見直し、アイドル域では緩やかな係数、負荷域で必要な風量を確保する二段構成にすると、不要な常時高回転を避けられます。ゼロRPM機能を持つGPUでは、閾値直下でON/OFFを繰り返すと耳障りな変化になるため、ヒステリシス(上昇/下降時で異なる閾値)を持つカーブ設定が推奨されます。

「回りっぱなしでも温度が低い」場合は、カーブが保守的すぎる設計か、停止機能が仕様上無効の可能性があります。「温度が高くて回りっぱなし」の場合は、エアフローとフィルター目詰まりの疑いが強く、清掃と吸気面積の見直しが先決です。いずれもメーカーソフトやマニュアルの推奨設定を基準に調整してください(参照:Fractal Design公式ページ)。

買ったばかりのPCのファンがうるさいのはなぜか

新品PCでは、最初の数時間〜数日のあいだにOS更新、デバイスドライバー導入、アプリの初回最適化、検索インデックス作成、クラウドデータの同期といったタスクが重なり、CPU・ディスク・ネットワークが連続的に高負荷になることがあります。その結果、ファンが平常時より高い回転を続けるのは珍しくありません。Microsoftのサポート情報でも、更新や同期、インデックス作成が完了するまでパフォーマンスが一時的に低下する場合があると案内されています(参照:Microsoftサポート)。さらに、メーカーの初回セットアップでプリインストールされたユーティリティがバックグラウンドで最適化やライブラリの展開を行うこともあります。

物理的な要因では、フロントや底面の保護フィルム、緩衝材、ケーブルの取り回しが吸気やファンに干渉している可能性があります。ケース内の結束バンドや電源ケーブルがファンブレード近傍にあると、回転気流に吸い寄せられて擦過音や周期的な「タタタ」という接触音が発生します。確認の際は電源を落としてから、配線のクリアランスを確保し、フィルターやダストカバーが正しく固定されているかを点検します。吸気面のマグネット式フィルターは、未装着や半端な装着で隙間風や共鳴音を招くことがあるため、フレームの密着性も合わせてチェックしてください。温度が異常に高い、ブルースクリーンや強制シャットダウンが生じるなどの兆候がある場合は、初期不良の可能性を含め、販売店やメーカーサポートへ相談するのが安全です(サポート窓口は各メーカー公式サイト参照)。

更新が落ち着くまでの暫定対策として、ファンカーブを一時的に緩やかに設定し、更新完了後に元へ戻す方法があります。作業中の高負荷が続く場合は、更新スケジュールやクラウド同期の時間帯を避ける設定にすると、体感騒音を抑えられます(設定の考え方はMicrosoftサポート参照)。

ゲーミングPCのファンの寿命はどのくらいか

PC用ファンの寿命は、ベアリングの種類(スリーブベアリング、流体動圧ベアリング、ボールベアリングなど)、使用温度、回転数、粉塵や湿度といった環境条件に強く依存します。メーカー公表値では平均故障間隔(MTBF)が数万〜十数万時間とされる例があり、これは一定条件下での統計的な指標で、実際の使用環境とは一致しません。たとえば、静音ファンメーカーは製品ページでMTBFやL10寿命(一定割合が故障するまでの時間)を明示しており、仕様の読み方に関する解説ページも公開しています(参照:Noctua公式サイト)。一般論として、低温・低回転・低粉塵の三条件を満たすほどベアリングの摩耗や潤滑剤劣化が遅く、長寿命化が期待できます。

運用の観点では、まずフィルターとヒートシンクの清掃で静圧の必要量を下げ、ファンカーブを最適化して平均回転数を下げるのが王道です。ケース内の熱だまりを減らすため、ケーブルを束ねて吸排気の直線性を高め、ストレージやラジエーターの位置を見直すと、同じ温度目標に対して低い回転数で運用できることが多いです。ファンの取り付け向き(水平・垂直)も影響します。スリーブ系ベアリングは水平設置で潤滑の偏りが生じやすいという技術資料があり、長期間の水平運用では異音が発生しやすいという指摘も見られます。高温にさらされやすい上面排気のファンには、温度耐性の高いベアリング(流体動圧やボール)を選ぶ、といった配置とベアリングの適材適所が有効です。

MTBFは「平均」の統計量であり、個体差や初期不良、電源品質(突入電流・スパイク)、振動ストレスなど実環境の変動要因は反映しきれません。長期運用では、予防保全として高回転で酷使される排気ファンを先に交換する、同一モデルを予備在庫として確保するなど、リスク低減の設計が役立ちます。

PCとファンフィルターのデメリットまとめ

- フィルターは清掃を外側へ集約できるが気流抵抗を増やす

- 正圧構成は隙間からの粉塵流入を抑えやすいが完全ではない

- 不織布は微細粉塵に強いが短期間で目詰まりしやすい

- メッシュは通気に優れるが微細粉塵の捕集は限定的になる

- マグネット式は着脱容易だがフレーム剛性と密着性が要

- 代用品は安価だが孔径ばらつきと固定方法の再現性が課題

- 清掃はフィルター月1回と内部2〜3か月が実務的な目安

- 設置は硬く平らな面と十分なクリアランス確保が基本

- 吸気温度は冷却上限を決めるため熱源から距離を取る

- 静音化は発熱抑制と緩やかなファンカーブ設定が土台

- 常時回転は設定や背景負荷次第で仕様上正常な場合がある

- 新品時の騒音は更新や同期の集中実行が主因になりやすい

- 異音は共振や干渉が多く配線と固定の見直しが有効

- ファン寿命は温度と粉塵と回転数の三要素に強く依存する

- PCとファンフィルターのデメリットは運用最適化で緩和可能