PCの動作が重い、ファンの音が大きい、排気が熱いといったサインに心当たりはありませんか。この記事はPCファン掃除のやり方ガイドとして、パソコンにほこりが溜まるとどうなるか、PCのファンのホコリはどうやって取るのかを体系的に整理します。

掃除が怖いときは掃除機で吸うという考え方の是非や、エアダスターの注意点、エアダスターを使ってはいけない状況、さらにエアダスターはどこで売ってるのかまで、初めての方にも読みやすく解説します。

後半ではPCのファン掃除のやり方と注意を具体的に示し、ノートPCはファン掃除で分解しない判断基準、パソコンに掃除機を使ってはいけない理由、大量のほこりの掃除方法、PCのホコリ掃除の頻度など実務的な疑問も整理し、最後にPCファン掃除のやり方とやってはいけないことを一覧で確認できるようにまとめます。

- PCの冷却と故障リスクに関わる基礎知識が分かる

- 自作・メーカー製を問わない安全な掃除手順が分かる

- エアダスターや掃除機の使い分けと注意点が分かる

- 環境別の掃除頻度や大量のほこりへの対処が分かる

PCファン掃除のやり方ガイド

- パソコンにほこりが溜まるとどうなるか

- PCのファンのホコリはどうやって取るのか

- 怖いときは掃除機で吸う?

- エアダスターの注意点

- エアダスターを使ってはいけない状況は

- エアダスターはどこで売ってる?

パソコンにほこりが溜まるとどうなるか?

空気の通り道にあるほこりは、PC内部の熱を逃がす仕組みを段階的に弱めます。吸気口やダストフィルターに綿ぼこりが付着すると取り込める空気量が減少し、ヒートシンクのフィンに粉塵が層を作ると放熱面積が事実上縮小します。結果として同じ処理を行うためにファンは高回転になり、騒音が増しながらも温度は下がりにくくなります。メーカーのサポート情報では、過熱によってシステムが自動的に性能を抑える挙動(サーマルスロットリング)やシャットダウンが発生することがあると案内されています(参照:Dell サポート「パソコンの過熱の防止」)。

温度上昇の影響はCPUやGPUだけにとどまりません。メモリやストレージ(特にNVMe SSD)は温度が一定値を超えると制御側の保護機構により転送速度が落ちる挙動があると紹介されることがあり、シャーシ内のエアフロー低下はVRM(電圧調整回路)やチップセットの温度余裕も削ります。埃は静電気を帯びやすい繊維片や皮脂を含む場合があり、コネクター部に介在すると接触抵抗の増加や微小な断続接触の一因になり得るといわれます。さらに、吸気口が床面に近い環境やペットがいる環境では毛や糸くずが短期間で堆積しやすく、フィルター未搭載の小型筐体ではフィンの溝に蓄積しやすい傾向が見られます。こうした状況を放置すると、内部温度の慢性的な高止まりが発生し、冷却ファンのベアリング摩耗も早まる可能性があると解説されています(参照:Dell サポート「通気口の清掃」)。

症状として現れやすいのは、起動直後からの高いファン音、負荷をかけていないのに感じる熱い排気、動画視聴やブラウジングでも突発的にカクつく、といったものです。多くのOSには温度上昇時の自動制御があり、ユーザー操作に関係なく処理能力を間欠的に抑えることで保護を優先する設計になっていると説明されます。逆に言えば、清掃でエアフローが回復すれば同じ消費電力でも冷却余裕が戻り、ファン回転数の平均値や騒音の体験も改善しやすくなります。メーカー各社は、通気口やヒートシンク周辺の定期的な清掃を推奨し、埃による目詰まりを避けることが過熱防止の基本であるとしています(参照:Dell)。

影響が出やすい部位と現れ方の整理

| 部位 | 埃で起きやすい事象 | よくあるサイン |

|---|---|---|

| 吸気・排気口 | 流量低下 | 常時高回転音、排気が熱い |

| ヒートシンク | 放熱性能の劣化 | 短時間で温度が上がる |

| ファン | バランス悪化・摩耗 | 異音・振動 |

| コネクタ類 | 接触抵抗の増加 | 断続的な認識不良 |

サーマルスロットリング(温度保護制御):CPUやGPUが安全温度を維持するために自動でクロックや電圧を下げる挙動の総称。仕様上の上限温度や制御方式は製品により異なります。メーカーの製品仕様・サポート情報を確認するとよいとされています。

総じて、埃は即座の故障要因というより、冷却余裕を奪うことで不安定化を招く慢性的リスクを作り出します。過度な分解を伴わない範囲での清掃だけでも、通気の確保と放熱面の露出という基礎対策につながり、メーカーが案内する過熱防止の基本線に沿ったメンテナンスになります(参照:Dell)。

PCのファンのホコリはどうやって取るのか?

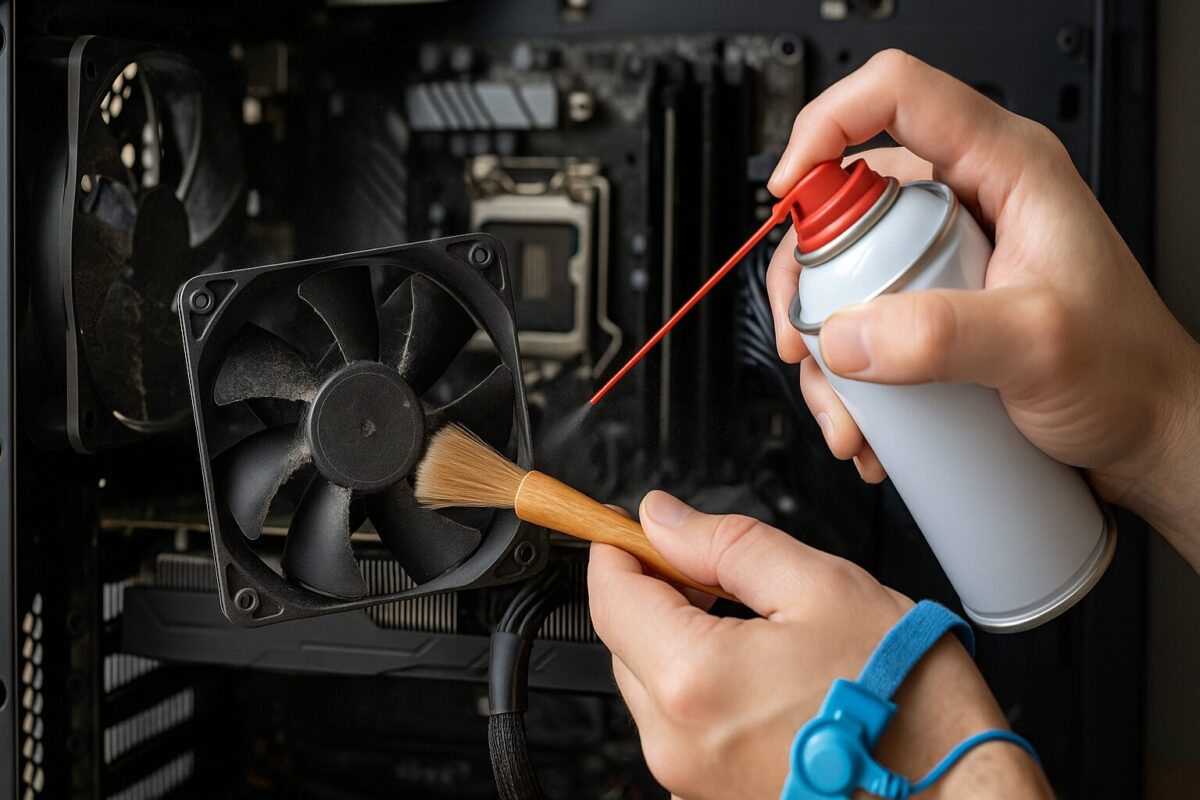

安全第一で進めるには、準備と手順の粒度を上げることが近道です。まずは電源を完全に切り、バッテリー内蔵ノートでは電源オプションからシャットダウン後にしばらく待って静電気の帯電を減らします。ACアダプター、外付けストレージ、USB機器、映像ケーブルを外し、作業面は乾いた平面に。静電気対策として金属製の未塗装部分に触れて体の電荷を逃がす、帯電防止手袋を使用するなどの配慮が推奨されます。メーカーのガイドでは、通気口やヒートシンクの清掃に圧縮空気(エアダスター)を使う方法が例示されることがあり、短く間欠的に噴射する手順が示されています(参照:Dell サポート)。

基本の流れ

吸気口・排気口の位置を確認し、風の流れに沿う方向でエアダスターを短く噴射します。ファンの羽根が回転しそうな位置に風が当たる場合は、綿棒やプラスチック製スティックで羽根を軽く保持して空転を防止します。空転はベアリングに負荷がかかり、発電機のように逆起電力が生じて回路に悪影響を与えるとの注意喚起もあります。フィンに固着した埃はやわらかいブラシで浮かせてから再度短く噴射し、外装の溝やゴム脚周辺も目視で確認します。仕上げにライトで内部を斜めから照らすと取り残しを見つけやすくなります。

用意しておくと役立つもの

| 道具 | 役割 | 注意点 |

|---|---|---|

| エアダスター | 目詰まりの解消 | 缶を振らない・長噴射しない(参照:Apple サポート) |

| やわらかいブラシ | 固着埃の剥離 | 強圧でこすらない |

| 帯電防止手袋 | ESD低減 | 油分や水分を避ける |

| ライト | 残埃の確認 | 発熱する照明は接触させない |

避けるべき行為

液体クリーナーの直接噴霧、缶を逆さや極端に傾けた長時間噴射、ファンの強制空転、基板への家庭用掃除機の直当てなどは避けます。公式情報では、缶を強く振ると冷却液が噴出し結露の原因になり得るとされています(参照:Apple サポート)。

ESD(静電気放電):人が感じないレベルでも電子部品には影響する可能性がある現象。作業前の放電、帯電しにくい服装、湿度管理が有効とされています。

最後にケーブルを戻す前に、配線がファンの回転部分や通気経路に干渉しないかを確認します。エアフローは吸気→冷却対象→排気という一筆書きの通路が確保されていると効率的です。メーカーの清掃案内に沿ったこの手順は、分解を伴わずに取り組める実践的な方法として紹介されています(参照:Dell)。

怖いときは掃除機で吸う?

家庭用掃除機をPC内部へ直接当てる方法は、一般に推奨されていません。理由としては、ノズルやホースが帯電しやすく、静電気放電(ESD)のリスクを高めること、吸引でファンが異常回転してベアリングを痛めること、細いケーブルや小型コネクタを物理的に引っ張ってしまうことが挙げられます。メーカーの情報でも、ファンの清掃に家庭用掃除機を用いる行為は避ける旨の記載が見られます(参照:Dell コミュニティ)。

| 対象 | 掃除機の可否 | 理由・補足 |

|---|---|---|

| PC外装の埃 | 可(弱・距離を保つ) | 外板表面に付いた綿ぼこりの撤去には有効 |

| 取り外し式フィルター | 可(弱) | 外した状態で軽く吸引、静電気に注意 |

| 基板・ファン・配線 | 不可 | ESD・物理損傷のリスクが高い |

内部清掃に掃除機を使うのは避けるのが無難とされています。特にファンへの直接吸引は異常回転や逆起電力の懸念があるため、メーカーの案内に従いエアダスターなど別手段を選ぶ方法が安全と説明されています(参照:Dell 記載)。

どうしても吸引器具を使いたい場合は、帯電防止設計のESD対応バキュームのように電子機器保守用として案内される製品が存在します。ただし、これらは家庭用とは構造やアースの取り方が異なり、導入には運用ルールの理解が必要です。分解を伴わない一般的な家庭清掃では、外装と取り外し可能なフィルターの軽い吸引にとどめ、内部はエアダスターとブラシで対処する組み合わせが現実的だと考えられます。

エアダスターの注意点

エアダスターは手軽で効果が高い一方、取扱いには固有の注意が必要です。缶タイプでは、噴射剤(プロペラント)が液化ガスのため、缶を振らない・逆さにしない・長時間連続で噴射しないことが基本とされています。公式情報では、誤った使い方により冷却液が吐出して結露を生み、電子部品に水分が付着する恐れがあると説明されています(参照:Apple サポート)。また、噴射により部位が急冷されると樹脂部が脆くなる場合があるため、間欠的に短く使用し、常に距離を確保します。

| 項目 | 可燃性タイプ | 不燃性タイプ | 参考 |

|---|---|---|---|

| 主成分の一例 | 炭化水素系(HFC除外品含む) | HFO等 | 安全データシートを確認 |

| 火気周辺 | 厳禁 | 避ける | (参照:Dust-Off SDS) |

| におい | あり得る | 少なめ | 製品差あり |

| 価格帯 | 比較的安価 | やや高価 | 市場価格による |

密閉空間で多量に使用すると酸素濃度低下や可燃性・窒息の懸念があると安全データシートに記載される場合があります。屋外または換気のよい環境で、必要最低限の回数に抑えることが推奨されています(参照:Dust-Off SDS)。

繰り返し作業が必要な現場では、電動ブロワーやESD対応エアポンプの導入が検討されます。これらはランニングコストの観点で有利になり得ますが、風量が強すぎるとファンが空転しやすいため羽根の保持を徹底します。いずれの方法でも、「短く、間欠的に、適切な距離で」が要点です。

エアダスターを使ってはいけない状況は?

使用を避けるべき場面は、製品の安全データシートやメーカーの注意事項に明記されます。代表的なのは、火気・高温環境、火花が発生する作業エリア、十分な換気が確保できない狭小空間です。可燃性タイプのエアダスターに関しては、着火源となり得るヒーターや半田ごて、静電気の放電が起きやすい環境との併用は避ける旨が示されています(参照:Dust-Off SDS)。

本体側の条件としては、回転部の空転が避けられない構造、液体が残留すると故障に直結しやすい部位(可動コネクタやスライダー)、極端な低温に弱い部材が近接する箇所などが挙げられます。ファンの羽根や小型ベアリングは、強風を直接当てると設計域を超えて回転し、摩耗や異音を誘発するおそれがあります。作業の前に羽根を軽く固定し、ヒートシンクのフィンへ斜め方向から短く風を当てるなどの配慮でリスクを抑えられます。結露の可能性がある環境(高湿度、低温の屋外)では、噴射後に十分な乾燥時間を設ける判断も安全側です。こうした注意点は、メーカーの案内する基本的な清掃手順と整合しています(参照:Dell)。

判断に迷ったら:製品の缶ラベルや安全データシート(SDS)に目を通し、作業環境の換気・火気・温度条件を確認します。疑問点は製造元の公式情報を優先し、無理をしないことが保守作業の基本です。

エアダスターはどこで売ってる?

入手先は幅広く、家電量販店・ホームセンターのPCアクセサリー売り場、オフィス用品店、メーカーの直販サイトや主要ECで取り扱いがあります。国内メーカーの直販ページでは、不燃性をうたうモデルや長ノズル、逆さ使用に配慮したバルブ構造など、用途別に細分化されたラインアップが案内されています(例:エレコム ダイレクト、製品ページ)。

選び方の目安

初めてなら、ノズルの長さと細さ、可燃性・不燃性の別、容量(回数)を基準に選定します。小型ノートPCの通気口やヒートシンクのすき間に届かせるには細ノズルが便利です。頻繁に清掃するワークスペースでは、コストと安全性のバランスで不燃性タイプや電動ブロワーの併用も検討対象になります。作業環境が冬場に乾燥しやすい場合は静電気対策も並行し、アースを確保できる作業マットや帯電防止手袋を用意すると安心です。

価格は容量・成分・付属ノズルで差があります。まとめ買いで単価を下げる方法もありますが、保管は高温を避け、直射日光の当たらない場所で行うとされています(参照:Dust-Off SDS)。

いずれの入手経路でも、製品ページの安全上の注意やSDSへのリンクが公開されていることが多いため、購入前に必ず確認しておくと用途とリスクの見通しが立ちやすくなります。公式サイトの記載は、使用条件や相性の判断において信頼できる一次情報として役立ちます。

PCのファン掃除のやり方と注意

- ノートPCの分解しないファン掃除

- パソコンに掃除機を使ってはいけない理由は?

- 大量のほこりの掃除はどうすればいいか?

- PCのホコリ掃除の頻度はどのくらいか?

- PCファン掃除のやり方とやってはいけないこと

ノートPCの分解しないファン掃除

ノートPCは内部スペースが限られ、ケーブルやバッテリーが高密度に配置されています。多くのメーカーは、保証や安全の観点からユーザーが安易に分解しないことを推奨しており、まずは分解を伴わない清掃から始めるのが無難とされています。公式サポート情報では、通気口やヒートシンクに圧縮空気を短く噴射して目詰まりを解消する手順が例示されることがあり、噴射は間欠的に行い、ファンの羽根は回転しないよう保持する配慮が示されています(参照:Dell 通気口の清掃、Apple 圧縮空気の注意)。

準備(安全と環境づくり)

シャットダウン後、ACアダプターと周辺機器を外し、静電気の発生を抑えるために金属フレームなどに触れて放電します。作業面は乾いた水平面を選び、通気の良い場所、可能なら屋外で行います。乾燥し過ぎる環境では帯電しやすくなるため、加湿器や帯電防止手袋の併用も有効とされています。液体クリーナーは内部へ侵入しやすく、短絡や腐食の原因になり得るため使用を避けます。

外装・通気口の清掃

ノートPCの通気口は底面や側面、ヒンジ付近に配されることが多く、フィルターを備えないモデルでは綿ぼこりが直接フィンへ蓄積します。ここに短い噴射でエアダスターを当て、吹き込みすぎず、風を逃がす経路を意識しながら除去します。缶タイプは振らず、逆さや極端な傾け方は避け、連続噴射は控えます(参照:Apple サポート)。

ファンの空転を防ぐ

ファンの羽根は軽量で、強い風が当たると設計値を超えて回ってしまう場合があります。過大回転はベアリング摩耗や逆起電力の発生につながる懸念があるため、綿棒やプラスチック製スティックで羽根をそっと押さえ、回らない状態を維持してからエアを当てます。羽根やフレームに傷を付けないよう、力は最小限にとどめます。

キーボード周り・ポートの埃

キーボードの隙間やポート類(USB、HDMI、カードスロットなど)にも埃は入り込みます。ここは短い噴射で埃を押し出し、端子内部のピンに直接ノズルを当てすぎないよう距離を取り、再付着を防ぐためにPCを少し傾けながら行うと排出しやすくなります。ポート内部に液体が入らないよう、液剤成分を含むクリーナーは使いません。

分解せずにできるチェックリスト

- 吸気と排気の位置を事前に把握する

- 羽根の空転を止めてから風を当てる

- 缶は振らず、噴射は短く間欠的に

- 清掃後は排気の温度と音を軽く確認する

清掃後の確認

清掃後は、電源投入から数分間のファン音と排気温度の傾向を観察します。OS標準のパフォーマンスモニターや各社のヘルスチェックツールで温度変化を確認すると、作業前より高回転の頻度が下がっているかを把握しやすくなります。依然として高温・高回転が継続する場合は、内部の深部に埃が残っている、熱伝導材(サーマルパッドやグリス)の劣化が疑われるなど、ユーザーによる清掃範囲を超える可能性があるため、メーカーの点検や正規サービスの利用が安全とされています(参照:Dell 過熱の防止)。

保証期間中の底面カバー取り外しや内部分解は、メーカーの規定でユーザー作業が認められていない場合があります。迷ったときは型番で公式サポート情報を確認し、案内に従うことが推奨されています。

パソコンに掃除機を使ってはいけない理由は?

PC内部の清掃に家庭用掃除機を直接当てる方法は、静電気と物理的なダメージの両面でリスクが指摘されています。帯電しやすいプラスチック製ホースやノズルは摩擦帯電を起こしやすく、人体が感じないレベルの電位差でも半導体素子には影響する可能性があります。ESD(静電気放電)は微細化した半導体のゲート酸化膜やインターフェース回路にストレスを与える懸念があり、一般向け情報でも内部への掃除機使用は避けるよう注意喚起されています(参照:Dell コミュニティ)。

ESDの観点

掃除機の吸引流によって粉塵がノズル内面を擦過すると静電気が蓄積し、金属部が近づいた瞬間に放電が起きることがあります。放電は目視や感覚では分かりにくいレベルでも、I/OコントローラやセンサーICなどに影響し得るとされています。帯電防止対策が施されたESD対応バキュームは、ノズルやホースに導電性素材を採用し、アース線で電荷を逃す構造を持ちますが、家庭用掃除機はこの前提を満たしません。

機械的リスク

強い吸引はファンの羽根を過回転させ、ベアリングやモーターに想定外の負荷を与える可能性があります。小型のケーブルやコネクタ、ヒートシンクのフィンなど、引っ掛かりやすい部品も多く、吸い込み時の衝撃で破損するリスクも考慮する必要があります。結果として、内部はエアダスターとブラシで埃を飛ばす、外装や取り外し可能なフィルターに限り弱い吸引で補助する、といった使い分けが安全側の判断になります。

メーカーの案内では、内部清掃に掃除機を用いることを推奨しない旨の記載が見られます。清掃は圧縮空気やブラシを中心に、ファンを空転させない配慮を加える方法が紹介されています(参照:Dell 記載)。

どうしても吸引が必要な職場環境では、ESD対応の保守用バキュームや集塵機を用い、メーカーの安全指示に従うことが推奨されています。一般家庭向けの掃除機を内部へ当てる運用は避けましょう。

大量のほこりの掃除はどうすればいいか?

長期間清掃していないPCや粉塵環境にある端末では、フィンの間やファンハウジングの縁に厚い層となって綿ぼこりが堆積することがあります。この状態では、弱い噴射だけでは剥がれず、埃が内部に舞い戻るため、手順を分けて段階的に除去するのが効率的です。メーカーの一般的な案内では、通気口やヒートシンクへの圧縮空気の使用が推奨されますが、厚い堆積物はブラシでゆるめてから短い噴射で飛ばすような併用が現実的です(参照:Dell 通気口の清掃)。

屋外での分離清掃

ケースを開けられるデスクトップの場合、可搬であれば屋外に移動してから作業します。まずは大きな綿ぼこりをやわらかいブラシで落とし、重力方向へ払い出すように作業します。次に、通気に沿った方向で短い噴射を複数回行い、残った埃を段階的に取り除きます。ファンの羽根は保持し、異物がベアリングへ入り込まないよう、ハウジングの外側から斜めに風を当てるのがコツです。

静電気と可燃性への配慮

堆積が厚い環境ほど乾燥した粉塵が混ざり、摩擦帯電が起きやすくなります。帯電防止手袋の使用や、導電マットでの作業はESDリスクの低減に有効です。また、可燃性プロペラントを用いるエアダスターは、火気や高温に近い環境での使用を避ける旨が安全データシートに記載されます(参照:Dust-Off SDS)。換気を十分に確保し、必要最小限の噴射にとどめます。

仕上げと再発防止

清掃後は、ケーブルの取り回しを整え、吸気口の前にケーブル束や布類がかからないようにします。可能であれば簡易フィルター(市販の防塵フィルターや付属の着脱式フィルター)を導入し、定期的に外して洗浄または交換します。高粉塵環境の端末は、設置位置の見直し(床から離す、壁からの距離を確保する)や、吸気側の防塵ネット追加など物理的対策が効果的です。これらの対策は、メーカーが推奨する通気の確保という基本方針と整合します(参照:Dell 過熱の防止)。

段階的クリーニングの要点

- 屋外または換気の良い場所に移動する

- 厚い綿ぼこりはブラシで落としてから吹く

- 羽根を保持し、短い噴射を複数回に分ける

- 配線と通気の干渉を最後に見直す

PCのホコリ掃除の頻度はどのくらいか?

清掃頻度は、設置環境、稼働時間、吸気口の位置、フィルターの有無など複数条件で変わります。メーカーの解説記事では、一般的なオフィス環境で数か月ごと、粉塵の多い環境ではより短い周期で点検・清掃を行う目安が示されることがあります(参照:HP Tech Takes)。実運用では、「時間」よりも「サイン」に注目すると合理的です。例えば、ファン音が高止まりする、排気温度が平常より高い、吸気口に目視で綿ぼこりが見える、負荷の割に動作が重い、といった兆候をトリガーに清掃を実施します。

| 環境 | 点検の目安 | 清掃の目安 | 補足 |

|---|---|---|---|

| 一般的なオフィス | 毎月の目視 | 3〜6か月 | 通気口の薄い埃を拭き取る |

| 家庭(ペット・絨毯あり) | 毎月 | 1〜3か月 | フィルター洗浄を並行 |

| 工場・店舗バックヤード | 毎週 | 毎月 | 防塵対策と併用 |

| 喫煙環境 | 毎月 | 1〜2か月 | ヤニ混入で粘着性が上がる |

頻度設定の実務的ポイント

新規導入直後の1〜2か月は観察期間として、音と温度の傾向を把握します。その後は、季節(花粉・黄砂などの粉塵増加期)や周辺環境の変化(模様替えで吸気口が床面に近づく等)に応じて見直します。通気口に簡易フィルターを装着している場合は、PC本体の清掃頻度は延ばせても、フィルター自体の清掃サイクルは短くなります。清掃履歴を簡単なメモで残しておくと、効果の持続期間や環境差を比較しやすくなります。

高温や異音が清掃後も続く場合、埃以外の原因(劣化した熱伝導材、ファンの摩耗、BIOS設定の変更など)が疑われます。こうした点検は、メーカーのサポートガイドに沿って進めるか、正規の点検サービスの利用が安全と説明されています(参照:Dell 過熱の防止)。

PCファン掃除のやり方とやってはいけないこと

以下は、分解を伴わない一般的なPC清掃における要点の整理です。各項目はメーカーの注意事項や安全データシートの趣旨と整合する範囲でまとめています。詳細条件は機種や構成により異なるため、最終的には公式マニュアルとサポート情報を参照してください(参照:Dell 清掃手順、Apple 圧縮空気、Dust-Off SDS)。

- 清掃前に電源を切りACを外し静電気を逃がす

- 通気口は短い噴射で段階的に埃を押し出す

- ファンの羽根を軽く保持し空転を確実に防ぐ

- 缶のエアダスターは振らず逆さ噴射を避ける

- 長時間の連続噴射は結露や急冷を招きやすい

- 家庭用掃除機の内部使用はESD懸念で避ける

- 外装と外せるフィルターのみ弱い吸引で補助

- 厚い綿ぼこりはブラシ併用で屋外で分離除去

- 清掃後は配線が通気を塞がないよう再配置する

- ペットや絨毯環境では周期を短く点検を習慣化

- 火気や高温環境では可燃性製品の使用を避ける

- 不燃性やESD対応の表示を確認し安全を優先

- 高回転や高温が続く端末は点検依頼を検討

- 保証期間中の分解は避け公式手順を優先する

- 清掃履歴を記録して次回計画と比較に活用

最小の道具で最大の効果を得るコツ:エアダスターは短く小刻みに、ブラシは軽く、確認はライトで斜めから。これだけで通気の確保と騒音の改善につながりやすく、メーカーの基本指針に沿った清掃が実現します。