PCのファンの異音で検索する読者が迷わず改善に向けて動けるよう、まずPCのファンから異音が出る原因を体系的に整理します。そのうえで、異音ブーンの原因と対処、異音カラカラの原因と対処、異音ガリガリの原因と対処、異音キュルキュルの要因と対処、異音ジーの要因と対処を具体的に解説します。また、PCのファン異音の対処と予防策をまとめ、異音軸ずれの見分け方と対処や異音急にうるさい時の確認の手順も提示します。さらに、ファンの異音はどうやって直せるか?という疑問や、ファンが急にうるさくなった原因は何か?といった原因切り分けの考え方を整理し、PCのファンがうるさい時は買い替えたほうがいいか?の判断基準も分かりやすく示します。最後に、PCとファンの異音のまとめとして要点を一覧化し、読み終えた直後から役立つ実践的な知識だけを厳選してお届けします。

- 異音の種類ごとの原因と安全な対処法を理解

- 正しい清掃・固定・設定見直しの手順を把握

- 交換や修理の判断基準と費用感の目安を学ぶ

- 再発を防ぐ予防策と日常メンテの勘所を習得

PCのファンから異音が出る原因

- ブーン異音の原因と対処

- カラカラ異音の原因と対処

- ガリガリ異音の原因と対処

- キュルキュル異音の要因と対処

- ジージー異音の要因と対処

まずは代表的な音と原因を整理します。音の語感は目安で、同じ症状でも複合要因の可能性があります。一般的なケースファンの回転域はおおむね500〜2000RPM、CPUファンは600〜2500RPM前後の製品が多いとされています(製品仕様による)。設定や個体差で体感は変わる点に注意してください。

| 聞こえる音の例 | 主な原因の例 | 初動で確認すること | 補足・参照 |

|---|---|---|---|

| ブーン | 高回転に伴う共振、設置面やパネルの振動 | 設置面、ゴム足、固定ネジ、ファン曲線 | (参照:HP公式の騒音対処) |

| カラカラ | ケーブル・埃・異物の羽根接触、取り付け緩み | 配線取り回し、清掃、ネジ緩み | (参照:Lenovo サポート) |

| ガリガリ | 羽根とフレームの接触、ベアリング損耗 | 電源を切り目視、干渉箇所の特定 | (参照:Dell サポート) |

| キュルキュル | スリーブ系ベアリングの潤滑低下、低温時の軋み | 起動直後か常時か、姿勢変化での音の変化 | (参照:Noctua 公式FAQ) |

| ジー | PWM制御の周波数帯や制御の不安定化 | 制御方式、BIOS/UEFIの設定、ドライバー | (参照:ASUS サポート) |

ブーン異音の原因と対処

低く一定のブーンという響きは、ファン自体の回転音だけでなく、筐体や設置面の共振が重なって増幅されている場合が少なくありません。特に金属製のサイドパネル、吸気口のダストフィルター、さらには机の天板が固くて平滑なとき、特定の回転域(例:1000〜1500RPM付近)で音が急に目立つことがあります。これは部材が微細に振動し、音圧が乗ってしまうためです。負荷上昇や室温上昇でファン回転数が段階的に上がる設計のPCでは、一定の温度帯を境に音の質が変わることも観察されます。

現象の見分け方(共振・設置要因)

共振が疑われるときは、まずケースを少し持ち上げたり、別の素材の上に一時的に置いてみて音の変化を観察します。ゴム足が硬化していたり、接地面が滑りやすい場合、微小な振動が伝播しやすくなります。また、サイドパネルを軽く手で押さえた際にブーンが弱まるなら、パネルとシャーシの隙間、あるいは固定のテンションが原因候補です。ファンカーブ(温度と回転数の対応)の折れ点を跨いだ瞬間だけ音が膨らむなら、制御設定の見直しが有効になります。

安全を確保したうえでの対処手順

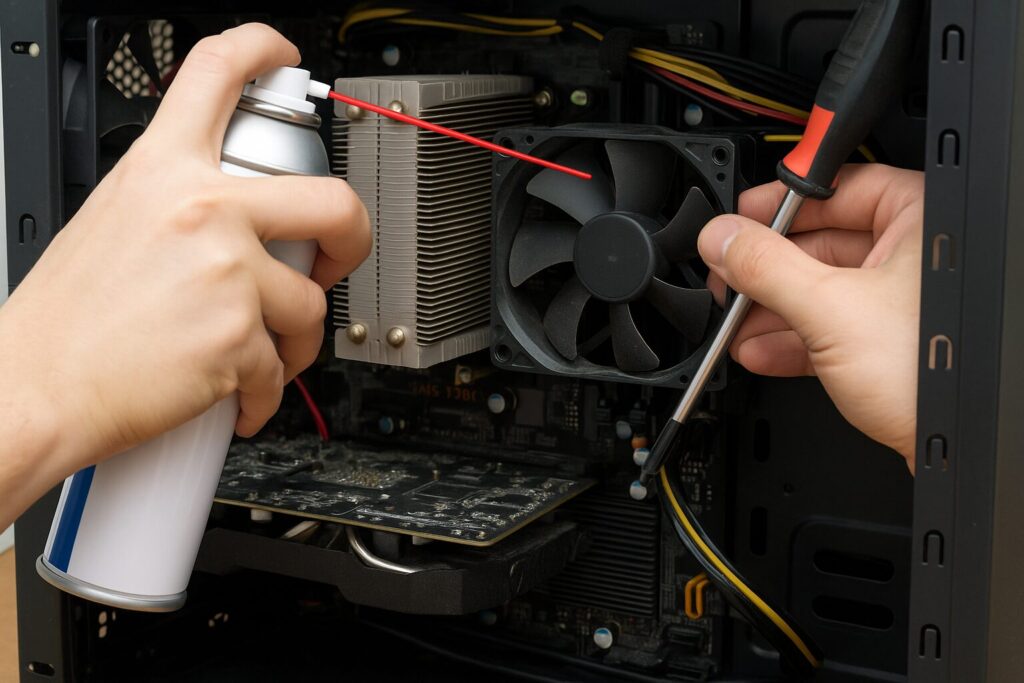

必ず電源を切り、電源ケーブルを抜き、数秒の電源ボタン長押しで放電してから作業します。そのうえで、次の順番で手当てすると効率的です。第一に清掃です。フィルターやヒートシンクに埃が堆積すると必要回転数が上がり、共振域に滞在しやすくなります。ブロワー(送風)で埃を飛ばし、フィルターは水洗い後に完全乾燥させます。第二に固定です。ファン固定ネジは対角線順に均等に締め、強すぎず緩すぎずのトルクを意識します。第三に防振です。ファンの四隅に防振パッドを追加し、ケースと机の間に防振シートを挟むと振動の伝達が減ります。第四に設定です。BIOS/UEFIのファン制御で折れ点を減らし、目立つ共振域をさっと通過させる緩やかなカーブに調整します。ファン制御の基本的な考え方や設定箇所は各社のサポートやマニュアルにも案内があります。(参照:HP公式の騒音対処)

技術的な背景(共振と音の増幅)

回転体の振動は、回転数と部材の固有振動数が重なったときに大きくなります。PCケースは板金・プラスチック・ガラスなど異素材の集合体で、固定方法や肉厚によって固有振動数が変わります。そのため、あるPCでは1200RPMで目立つのに、別のPCでは1700RPM付近で膨らむ、といった個体差が生じます。ファンの羽根枚数、フレーム形状、吸気妨害(フロントパネルの孔径やメッシュ密度)も音色に影響します。メーカーのトラブルシューティングでは、高負荷時の連続回転や通気が悪い設置環境で風切り音が増すとされています。(参照:HP公式)

ポイント:清掃・固定・防振・設定の四点セットでアプローチすると、原因の切り分けと改善の再現性が高まります。設置面を替える仮実験は短時間で効果の見極めがしやすい手段です。

注意:CPUやGPUの冷却要件を満たすことが最優先です。静音化を狙って回転数の下限を下げすぎると、温度上昇でサーマルスロットリング(熱保護による自動的な性能抑制)が発生することがあります。設定変更時は各製品マニュアルやメーカーの推奨範囲を確認してください。(参照:Dell サポート)

カラカラ異音の原因と対処

カラカラという軽い接触音は、羽根の掃引面にケーブルや埃団子、細かな異物が触れているときに起こりやすい現象です。輸送や移動の振動で配線がずれた、結束が甘くなった、フィルターから抜けた綿埃がフレーム内に入り込んだ、といった身近な要因で再現します。特徴的なのは、PCの姿勢や傾け方で音が消えたり強まったりすること、あるいは特定の回転域だけで発生することです。固定の緩みでファン自体が微妙に傾いている場合も、フレームと羽根のクリアランスが偏って接触に繋がります。

切り分けの手順(接触・緩み・異物)

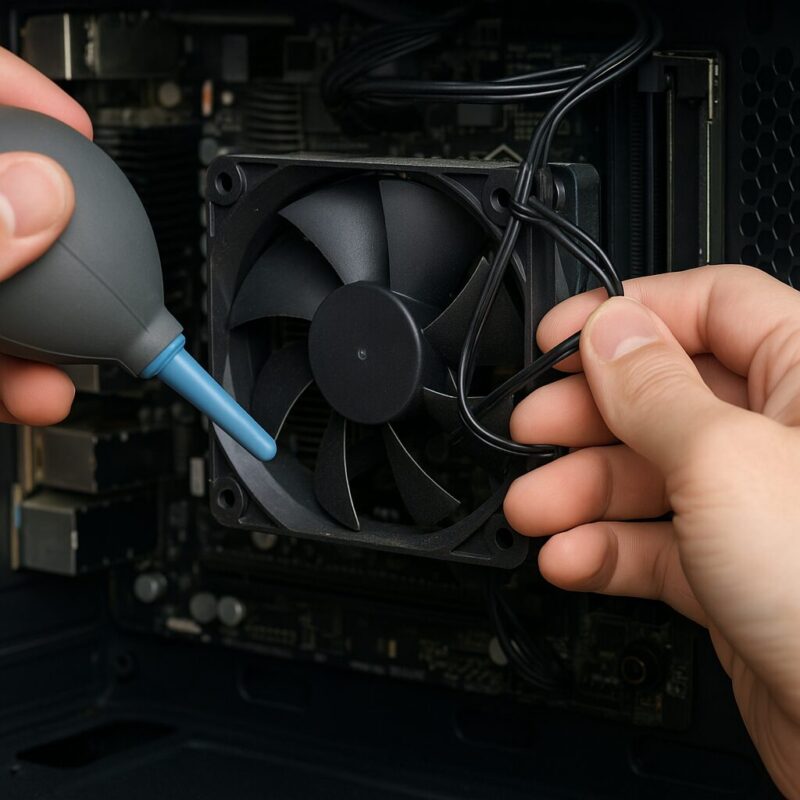

まずは安全確保のため電源を完全に落とします。そのうえで、フロント・トップ・リアなど各ファンを順番に指で軽く回し、羽根が何かに擦れていないか、異音源を特定します。ケーブルタイで束ねた線がフレームの角で反発し、回転で巻き込まれる事例もあるため、羽根の掃引面(風が通る円の内側)から数センチ離して固定します。ケースファンは取り付け向き(吸気・排気)でフレームの厚み側が変わるため、向き替えの過程でケーブルが近づきすぎることがあります。吸気側にはフィルターが付く構造が一般的で、目詰まりや歪みがあると羽根が引き寄せられ接触することもあります。

正しい清掃と固定(再発防止を意識)

清掃では、ブロワー(缶タイプのエアダスターや電動ブロワー)を用い、回りすぎないよう羽根を指や綿棒で軽く押さえてから短いパルスで吹きます。回しながら強風を当てると発電(バックEMF)やベアリングへの負荷につながるため避けます。フィルターは水洗い可能なものなら中性洗剤を薄めてやさしく洗い、完全乾燥後に戻します。固定は、対角線順で均一に締めること、ネジ穴のバリやワッシャーの欠損がないことを確認します。メーカーの清掃・メンテナンスの一般的な注意は公式サポートにも記載があります。(参照:Lenovo サポート)(参照:HP公式の騒音対処)

見逃しやすいポイント(フィルター・フレーム・小物)

マグネット固定のファンフィルターは、吸気側の負圧により中央がたわむ場合があり、羽根先端に近づきすぎてカラつきを生むことがあります。メッシュの枠が歪んでいると局所的に触れるため、新品への交換が近道です。LEDストリップや温度センサーの細線、結束バンドの切れ端など、目立たない小物が内側に回り込んでいることもあります。配線を押し戻すだけで音が消えるなら、固定位置の最適化(ケース背面のタイダウン活用、ケーブル長の取り回し変更)で恒久対策にします。

ポイント:カラカラ音は「接触源が必ず存在する」という前提で追うと特定が速くなります。傾けて音が変わる、指でフレームを軽く押すと止む、といった挙動は干渉の強い手掛かりです。

注意:清掃に液体潤滑剤を使って異音を抑える方法は、密閉型ファンでは推奨されていない場合があります。製品マニュアルの指示に従い、可否が明記されない場合は使用を避けてください。安全上の注意は各社サポートで案内されています。(参照:Dell サポート)

ガリガリ異音の原因と対処

ガリガリという擦過音は、羽根とシュラウド(ファンフレーム)やフィルター、ラジエーターのフィンが物理的に接触しているか、ベアリング(軸受)が摩耗して金属同士の当たりが強くなっているサインであることが多い症状です。最優先は稼働停止と安全な目視確認です。電源を完全に切り、ケーブルを抜き、放電後に羽根やフレーム、ネジ、メッシュの歪み、配線の這い回り方を順番に確認します。羽根の欠け・曲がりは光を後ろから当てると判別しやすく、わずかな曲りでも回転中のクリアランスが変わり接触を誘発します。

干渉の特定と調整

干渉源がフィルターやメッシュの場合、装着方向(表裏)を変える、固定位置を1〜2mmずらす、スペーサーで距離を確保する、といった微調整で解消するケースがあります。ラジエーターやヒートシンク近傍では、ネジが長すぎて羽根に届く事例もあるため、付属ネジの規格・長さを再確認します。フレームが局所的に歪んでいる場合は、ファン自体の交換が確実です。ケースのねじれが原因なら取り付け位置を変えて症状が移動するかを試し、再現する場合はシャーシ側の補正(別スロットや別面に移設)を検討します。

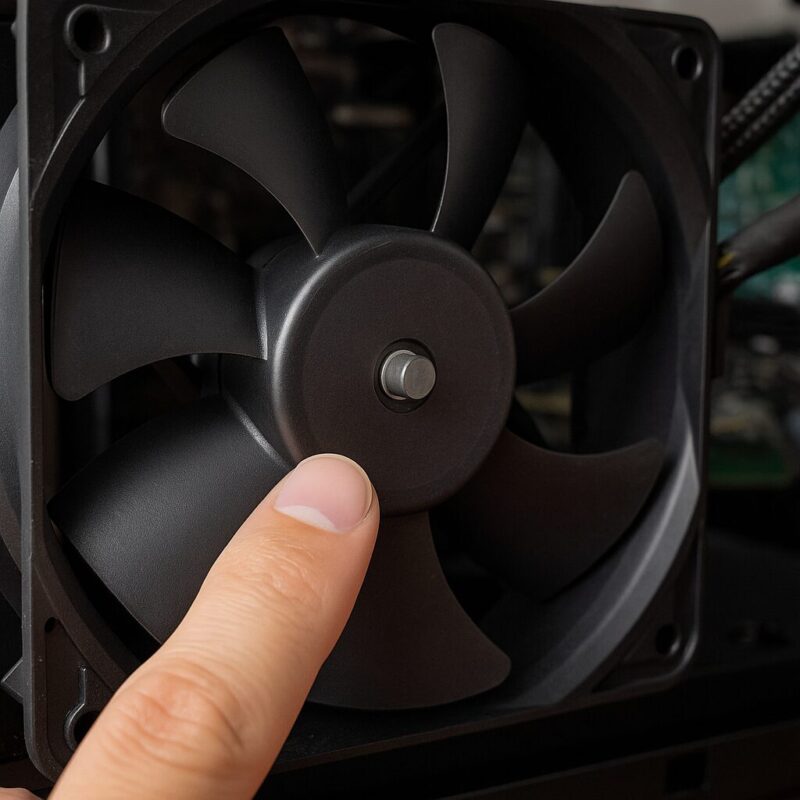

ベアリング損耗の見極めと対応

ベアリングの摩耗が進むと、停止から回転に移る初動で引っかかる感触があり、惰性回転(フリースピン)の滑らかさが損なわれます。軸方向や半径方向へのガタつきが触診で分かるほどなら、寿命末期の可能性が高く、交換が最も安全で再現性の高い解決策です。近年は流体動圧軸受(FDB)や二重磁気安定のベアリング(例:NoctuaのSSO2など)の採用製品が増え、耐久性やノイズ特性に優れると案内されています。詳細は各社の技術資料やFAQが参考になります。(参照:Noctua マニュアル)(参照:Noctua 公式FAQ)

交換時のチェックリスト(互換性と性能)

交換では、サイズ(120/140mmなど)、電圧・コネクタ規格(3ピンDC/4ピンPWM)、最大回転数、静圧/風量、ケーブル長、防振パッドの有無、RGB対応の要否を確認します。ラジエーターや細かなメッシュ越しに空気を押し出す用途では、静圧重視型のファンが有利です。ケースの吸気・排気では風量重視が効く場面もあります。いずれも温度マージンを可視化(モニタリングソフトで温度・回転数・CPU/GPU負荷をログ化)し、交換前後で比較すると効果が把握しやすくなります。交換と分解の可否や保証条件は製品により異なるため、公式サポートの手順と注意書きに従ってください。(参照:Dell サポート)

注意:潤滑油の注入で一時的に音が和らぐことがありますが、密閉構造のファンでは推奨されない場合があり、埃付着や寿命短縮の要因となることがあるとされています。可否や手順は必ず製品マニュアルの指示に従ってください。メーカーの資料では、構造によるメンテナンス可否が整理されています。(参照:Noctua 公式FAQ)

キュルキュル異音の要因と対処

高めの音程でキュルキュルと鳴く症状は、ファン内部の潤滑系に起点があることが多く観察されています。とくにスリーブベアリング(含浸オイル式)の製品は、温度や設置姿勢の影響を受けやすく、冷間時に油膜が十分に形成される前の境界潤滑状態で摩擦音が強調される傾向が指摘されています。室温が低い朝や、PCを長時間停止した後の初回起動直後にだけ顕在化し、数分で収まるパターンはその典型例です。逆に、常時キュルキュルと鳴り続ける場合は、潤滑剤の劣化や軸受の磨耗進行、ファンの取り付け角度に起因する油溜まりの偏りなど、より構造的な問題を疑う必要があります。

症状の特徴を手掛かりに切り分ける

温度依存と姿勢依存をまず見極めます。起動直後は鳴るが温まると止む→温度要因の示唆、縦置きで鳴るが横置きで弱まる→姿勢要因の示唆、というふうに仮説を立てると原因に近づきます。負荷をかけずアイドルで鳴るか、特定の回転域でのみ鳴るかの違いも重要です。主に800〜1200RPM付近、あるいは最小回転近傍で顕在化するなら、制御カーブの折れ点に滞留している可能性があり、制御設定の見直しが有効なことがあります(BIOS/UEFIのファンカーブ編集は各社のマニュアルに手順が記載されています。参照:ASUS サポート)。

短期の応急策と恒久対策

応急的には、ファンを一度停止し、再起動して油膜の再形成を待つと音が緩和する場合があります。とはいえ、恒久対策としてはベアリング方式の見直しが現実的です。FDB(流体動圧軸受)やボールベアリング系は一般に温度・姿勢変化に強く、長期の耐久性とノイズ安定性に優れると案内されています。メーカーの技術解説でも、潤滑機構と音の関係が整理されています(参照:Noctua 公式FAQ)。交換の際はサイズ(120/140mm等)、コネクタ規格(3ピンDC/4ピンPWM)、最大回転数、静圧/風量のバランス、ケーブル長、防振パッドの有無をチェックします。ラジエーターや高密度メッシュ越しの用途なら静圧重視が適します。

制御設定でできる工夫

キュルキュル音が特定の回転域に集中する場合、ファンカーブの下限をわずかに引き上げ、耳障りな帯域を避ける設定が有効です。低速時にPWMデューティが揺れて音が出るなら、DC制御に切り替える、あるいは折れ点を減らして勾配を滑らかにすると安定することがあります。OS側の電源モードやバックグラウンド処理によっても回転域の滞留が変化するため、電源モードの最適化や常駐アプリの負荷軽減も併用します(設定変更の考え方はWindowsサポートに一般的な解説があります。参照:Microsoft Windows サポート)。

ベアリング方式と傾向(一般論)

| 方式 | 静音傾向 | 姿勢影響 | 耐久の目安 |

|---|---|---|---|

| スリーブ | 低速で静かだが劣化で鳴きやすい | 影響を受けやすい | 中(温度・姿勢で差) |

| ボール | 一定のメカ音、温度に強い | 影響小 | 高(長寿命設計が多い) |

| FDB | 広い回転域で滑らか | 影響小 | 高(高耐久の代表格) |

上記は製品一般の説明に基づく傾向です。個別製品の仕様・品質で結果は異なります(参照例:Noctua マニュアル)。

よくある誤解と注意点

潤滑油の注入で改善するという情報も見受けられますが、密閉構造のファンではメーカーが推奨していない場合があり、埃の付着や寿命短縮につながるという注意喚起がされています。可否は必ず製品マニュアルで確認してください(参照:Dell サポート)。また、ファンの取り付けビスの締め込みが強すぎるとフレームが歪み、回転軸に偏荷重が乗って鳴きを誘発することがあります。対角線順で均等に締め、必要に応じて防振ワッシャーを併用します。

ポイント:一時的に収まる症状でも、繰り返すならベアリング方式の見直しが近道です。交換後は温度・回転数・負荷をログ化し、効果を可視化すると再発防止に役立ちます(手順は各社サポートのガイドを参照)。(参照:HP公式の騒音対処)

安全上の注意:分解や交換は電源を切り、ケーブルを抜き、放電後に実施します。静電気対策として金属フレームに触れてから作業することが推奨されています(参照:Intel サポート)。

ジージー異音の要因と対処

ジーと連続して聞こえる細い機械音は、ファンモーターの駆動信号や制御周波数に起因して強調されることがあります。多くのPCファンはPWM(パルス幅変調)またはDC(電圧可変)で回転数を制御しますが、PWMではデューティ比(オンとオフの比率)を一定周波数で切り替えるため、その周波数成分や回路のスイッチングノイズが、筐体や空洞共鳴で可聴帯域に現れることがあります。マザーボードによってはPWM周波数の固定値が異なり、可聴域(およそ20Hz〜20kHz)の上限近辺に設定された場合、個体差や取り付け条件によって耳に残る音色として知覚されることがあります。さらに、GPU側のファン制御や電源ユニットの負荷変動が同時に起きると、音のパターンが複雑に重なって識別しづらくなります。

コイル鳴きとの区別と観察ポイント

電子部品のコイル鳴き(インダクタの機械振動)もジー音として知覚されます。ファンと無関係に音が出ている場合は、ファンを一時停止させても音が止まりません。まずはファンヘッダー単位で回転を最小にし、音が変化するかを確認します。GPU負荷を切り替えた際に音が激しく変わるならグラフィックスカード側の可能性が高く、ファンが停止すると静まるならモーター由来の可能性が高いと切り分けられます。耳だけで難しければ、安定した距離で録音し、回転数・温度のログと突き合わせて帯域の相関を見ます。

設定でのアプローチ(BIOS/UEFI・OS)

ファン制御方式の切り替えは第一選択肢です。PWMで鳴るならDC制御に、DCで鳴るならPWMに切り替えてみます。回転が一定で鳴る場合は、ファンカーブの折れ点を移動し、その回転域を短時間で通過させると改善することがあります。また、マザーボードのファン制御はBIOS/UEFI更新やユーティリティのバージョンで挙動が変わることがあるため、最新の安定版に合わせると解消する事例が報告されています(手順は各社のサポートに掲載。参照:ASUS サポート)。OS側では電源モードやバックグラウンド負荷が回転域の滞留に影響します。高パフォーマンス設定では中回転帯の滞在が増えることがあるため、バランス設定やアプリの自動起動見直しが有効な場合があります(参照:Microsoft Windows サポート)。

物理的な対策(防振・空間・取り付け)

細いジー音は振動よりも電気的要因が主ですが、筐体の空間共鳴で強調されることがあるため、防振パッドや取り付け位置の微調整も一定の効果が見込めます。フロントフレームのメッシュ密度や吸気経路が狭いケースでは、特定の回転域で風切り音と重なって音圧が増すため、吸気制限を和らげる(フィルターの交換、余分なブランクパネルの除去)ことで体感が改善することがあります。GPUのファンとケースファンの回転域が同調してうなり(ビート)を生む場合は、どちらか一方のカーブをオフセットして同調を外します。

ポイント:制御方式の切り替え、カーブの再設計、BIOS/UEFIやドライバーの更新、負荷分布の見直しを順に試すのが合理的です。音が特定回転に集中するなら「その帯域を使わない」調整が現実解になるケースが少なくありません(手順の概念は各社マニュアルを参照)。(参照:ASUS サポート)

注意:ジー音が電子部品のコイル鳴き由来の場合、保証や仕様上の扱いが製品ごとに異なります。ファーム更新やフレームレート制限で緩和することがあると案内されていますが、対応可否はメーカー見解に従ってください(参照:Dell サポート)。

PCのファン異音の対処と予防策

- 軸ずれ異音の見分け方と対処

- 急にうるさい時の確認

- ファンの異音はどうやって直せるか?

- ファンが急にうるさくなった原因は何か?

- PCのファンがうるさい時は買い替えたほうがいいか?

- PCとファンの異音のまとめ

軸ずれ異音の見分け方と対処

回転体の軸が理想の中心からわずかに外れた状態は、一般に偏心や軸ずれとして説明されます。PCファンでは、羽根の軌跡が微小な楕円を描くことでフレームや空気の通り道に周期的な干渉が生じ、振動と音がセットで表面化します。机やケースに触れている部分が共振すると、実際の回転音より大きな騒音へと増幅されるため、異音の種類が混じって聞こえることも珍しくありません。羽根の欠けや歪み、ハブ(中心部)の製造公差、過度な締め付けによるフレーム歪み、長期使用でのベアリング磨耗など、原因は単一とは限らず複合的に起こり得ます。発生条件としては、PCの姿勢を変えると音色が変わる、特定回転域に入ると机まで振動が伝わる、電源投入直後よりも温度上昇後に音量が増える、といった観察が手掛かりになります。

非通電での基本診断

作業前に電源を切り、ケーブルを抜き、電源ボタン長押しで放電してからファンを取り外します。指で軽くハブを回し、惰性回転(フリースピン)の立ち上がりと減衰の滑らかさを確認します。ラジアル方向(軸に直交する向き)へごく僅かに揺すってガタの大小を感じ取り、アキシアル方向(軸に沿った向き)の遊びが大きくないかも確認します。羽根先端とフレームの隙間が箇所によって違って見える場合は、偏心や取り付け歪みの可能性が高く、取り付け座面の段差やワッシャーの入れ違いがないかを併せて点検します(取り外し・取り付け手順は製品マニュアルの指示に従うことが推奨されています。参照:Dell 公式サポート)。

通電下での切り分け手順

ケースを開けた状態で、対象のファンだけを低速から中速へ段階的に変化させ(マザーボードのユーティリティやBIOS/UEFIの手動テスト機能を使用)、音が顕著になる回転域を特定します。ケースファンとCPUファン、GPUファンが同じ回転域で同調していると「うなり」が出るため、片方のカーブを数百RPMずらして同調を外すと、真の発生源が見えやすくなります。机に伝わる振動が大きい場合は、ケースと設置面の間に弾性体を挟み、共振の寄与を一時的に減らしてからファン自体の音を聞き分けます(BIOS/UEFIでのファンテストの概念は各社の資料に解説があります。参照:ASUS サポート)。

軸ずれ起因の症状と対処の対比

| 観察される症状 | 考えられる要因 | 推奨アクション |

|---|---|---|

| 姿勢で音質が変化 | ベアリング摩耗、油膜偏り | 取り付け向きの見直し、静音ベアリング品へ交換 |

| 特定RPMで強い振動 | 偏心と筐体共振の重なり | 防振パッド導入、ファンカーブ改修で通過帯域化 |

| 羽根とフレームが接触 | フレーム歪み、取り付け過トルク | 対角線順で締め直し、座面の段差是正 |

| 惰性回転がギクシャク | 軸受の摩耗や損傷 | 交換が最も安全(仕様適合の部品選定) |

上表は一般的な切り分けの目安であり、最終判断は製品のサービスガイドに従うことが推奨されています(参照:HP 公式サポート)。

交換時のポイント

サイズ(例:120mm/140mm)、厚み(25mm等)、電圧・コネクタ(3ピンDC/4ピンPWM)、最大回転数、静圧/風量特性、防振パッドの有無、ケーブル長を確認します。ラジエーターや細かいメッシュ越しの用途は静圧重視、広い開口部の排気は風量重視が目安です。FDBや二重ボールベアリングは、温度や姿勢変化に強いと案内されています(製品技術資料の一般的説明。参照:Noctua FAQ)。

安全・保証上の留意:過度な潤滑剤の追加は密閉構造の破損や埃付着の誘因になるとメーカーが注意喚起しています。可否は必ず個別マニュアルをご確認ください(参照:Intel サポート)。

急にうるさい時の確認

前日まで静かだったPCが、あるタイミングを境に急にうるさくなる現象は、ソフトウェア側の負荷増加とハードウェア側の冷却効率低下が同時に起きたときに顕在化しやすい傾向があります。更新直後のWindowsやセキュリティソフトがバックグラウンドで処理を走らせる、常駐アプリが増えてアイドル時でもCPU・GPUが細かく動く、室温の上昇や吸気口の埃詰まりで温度が上がりやすい、といった要因が重なると、ファンカーブの閾値を跨ぐ時間が長くなり中回転域に滞留します。さらに、BIOS/UEFIの初期化やドライバー更新が行われた場合、以前カスタムしていたファン設定が既定値に戻ることもあります。

段階的なチェック手順

第一に、ソフトウェア負荷の可視化です。タスクマネージャーのプロセスタブでCPU・メモリ・ディスク・GPUの使用率順に並べ替え、常に上位に出るプロセスがないかを確認します。Windows UpdateやWindows Defenderのスキャンは高負荷が一時的に続くと案内されています(参照:Microsoft サポート)。ブラウザのハードウェアアクセラレーションや動画サイトの同時再生、クラウド同期も負荷源になります。第二に、温度と回転数の相関を記録します。マザーボードユーティリティやメーカー配布の監視ツールでCPU・GPU温度、ファンRPM、室温を同時に観測し、うるさくなる直前の温度帯を特定します。第三に、物理的な吸排気の点検として、フィルターの埃、ケーブルの干渉、ケース内の堆積塵を除去し、設置場所の換気や背面クリアランスを見直します。第四に、設定の変化を洗い出します。直近のBIOS更新、ドライバー更新、電源モードの切り替え、常駐ソフトの追加有無を確認します。

| 急騒音のトリガー | 確認ポイント | 有効な対処 |

|---|---|---|

| OS更新・スキャン中 | タスクマネージャーのCPU/GPU使用率 | 処理完了を待つ、時間帯を変更(スケジュール設定) |

| 室温上昇・吸気閉塞 | 吸排気温度差、フィルターの埃 | 清掃・レイアウト変更・エアフロー改善 |

| 設定初期化 | ファンカーブの既定値化 | カーブを再設定、低速域の下限調整 |

| アプリの自動起動増加 | スタートアップ登録数 | 不要項目の停止、サービス最適化 |

Windowsの電源モードやバックグラウンド処理がファン挙動へ影響する旨は、一般的なヘルプでも解説されています(参照:Microsoft サポート)。

設定と物理対策の実行

ファンカーブが中回転域に滞留するなら、折れ点を増やし緩やかな上昇に変更します。吸気側のフィルター目が細かすぎる場合は、清掃頻度を上げるか通気性の高いフィルターへ見直すと温度ベースの負荷が下がります。ケース前面の遮蔽物(扉・ブランクパネル)を開放する、背面壁からの距離を確保するなど、空気の直線性を意識した配置も効果的です。GPU制御とケースファンが同じ帯域で唸るなら、どちらか一方のターゲット温度を小幅に変更して同調を避けます。メーカーは高負荷時の騒音対策や清掃の注意点を公開しており、手順に沿うことが推奨されています(参照:HP 公式サポート)。

注意:発熱部に触れる作業は火傷リスクがあるため、電源遮断後に十分冷ましてから実施します。静電気対策は必須とされています(参照:Intel サポート)。

ファンの異音はどうやって直せるか?

最短経路は、音型の特定→初動の整備→設定の最適化→必要に応じて部品交換、という標準プロセスを順に進めることです。音型はブーン(共振・高回転)、カラカラ(異物接触)、ガリガリ(接触・損耗)、キュルキュル(潤滑低下)、ジー(制御周波数)に大別して観察し、仮説を立てます。初動の整備では、埃清掃と固定の適正化、ケーブルの取り回し是正、設置面の防振を同時に行い、最小の労力で大きな改善を狙います。設定の最適化では、ファンカーブを温度の立ち上がりに追従しやすい形へ整え、滞留しがちな帯域を短時間で通過させます。最後に、ベアリングや羽根自体に損耗がある場合は交換が合理的です。

標準プロセスの詳細

1)清掃:ダストフィルターとヒートシンクを取り外し、ブロワーで塵を飛ばします。フィルターは水洗い後に完全乾燥させます。メーカーは清掃時の分解範囲や注意点を案内しています(参照:Lenovo サポート)。2)固定:ファン固定ネジは対角線順で均等に締め、過トルクでフレームを歪ませないよう注意します。ケースと机の間に防振材を挟み、共振を遮断します。3)設定:BIOS/UEFIでDC・PWMを適切に選択し、下限回転や折れ点を調整します(参照:ASUS サポート)。4)交換:サイズ、コネクタ、静圧/風量、最大回転数、ケーブル長、防振パッドの有無を確認し、FDBやボールなど耐久性の高い軸受を選ぶと安定しやすいとされています(参照:Noctua FAQ)。

音型別の即効ポイント:ブーンは防振とカーブ緩和、カラカラは清掃と配線整理、ガリガリは接触部の是正または交換、キュルキュルはベアリング方式の見直し、ジーは制御方式の切り替えと帯域回避が要点です。

| メンテ項目 | 目安頻度 | 備考 |

|---|---|---|

| フィルター清掃 | 月1回〜使用環境に応じ調整 | 喫煙・ペット環境は短周期が推奨 |

| ケース内埃除去 | 2〜3か月に1回 | 静電気対策と完全乾燥を徹底 |

| ファン固定の点検 | 清掃時に併せて | 対角線順・均等トルクで締結 |

| 設定(BIOS/UEFI)確認 | 更新や不調時に随時 | 更新で既定値へ戻る場合あり |

頻度は一般的な目安であり、使用環境により変動します(参考:各社メンテナンスガイド)。

重要:密閉型ファンへの潤滑剤注入は推奨されない場合があり、保証対象外となることがあります。公式資料の指示に従うことが推奨されています(参照:Dell サポート)。

ファンが急にうるさくなった原因は何か?

原因は複数の層で説明できます。環境層では季節変動や設置換えにより吸気温度が上がると、同じ処理でも必要な風量が増し、回転数が高止まりします。システム層ではOS更新やドライバー刷新、セキュリティスキャン、インデックス作成が継続するとアイドル時の熱量が増えます。ハードウェア層では埃堆積や熱伝導材の劣化によって、温度上昇に対するファンの反応が敏感になります。さらに、BIOS/UEFIの更新でファン制御の既定値が変わると、同じ温度でも回転数の上がり方が変化します。これらが重なると「急にうるさい」という体感になります。

相関の見つけ方と実例的パターン

温度・回転数・負荷の三つを同時に記録し、因果の順序を把握します。負荷上昇→温度上昇→回転上昇の順であればソフト側起点、温度上昇→回転上昇→負荷据え置きであれば冷却効率低下が起点、といったように、時系列で整理できます。更新直後だけ騒がしいケースは、Windowsの最適化タスクやDefenderスキャンの影響が考えられると案内されています(参照:Microsoft サポート)。常時騒がしい場合は、フィルター詰まりやエアフロー阻害、ケース内部のケーブル張り出し、ラジエーター目詰まりなどの物理要因を疑います。

再発防止の実践

温度依存の帯域に滞留しやすいファンカーブは、折れ点を増やして勾配を滑らかにすると回転数の急激な変化が抑えられます。室温が高い環境では、吸気側に静圧特性の高いファンを選ぶ、ケース前面の密閉度を下げる、背面クリアランスを広げるなど、空気の通り道を優先します。ソフト面では、起動直後に重い処理が重ならないようスケジューリングし、スタートアップ項目の整理を行います。これらの基本施策は各社の静音・冷却に関するヘルプとも整合します(参照:HP 公式サポート)。

ポイント:原因の層を一つずつ削っていくと、対処の優先順位が見えます。まずは物理清掃と設置、ついで設定、最後に交換の順で検討すると無駄がありません。

PCのファンがうるさい時は買い替えたほうがいいか?

判断基準は、安全性(損傷リスクの有無)、費用対効果(交換コストと騒音低減の見込み)、互換性と将来性(現行規格との整合、制御機能の幅)の三点で整理できます。羽根欠け、ハブ割れ、強いガタなどの物理損傷が確認できる場合は、ファン単体の交換が推奨されます。専用・薄型・独自ピン配列など互換が限られる一体型PCや小型機では、メーカー純正部品の入手性や作業性、保証条件を先に確認します。古いプラットフォームでファン制御の自由度が低い、静音ファンの選択肢が少ない場合は、ケース・クーラー・電源を含めた更新で静音余地が大きくなることがあります。

意思決定の目安表

| 状況 | 推奨アクション | 備考 |

|---|---|---|

| 物理損傷(欠け・割れ・強いガタ) | 即時交換 | 同サイズ・同コネクタを選定 |

| 清掃・設定で改善余地あり | メンテ・カーブ最適化 | 低コストで高い効果を見込める |

| PWM/DC制御が限定的 | 制御対応の新板/ファンへ | 将来的な静音調整の自由度が増す |

| ケースの通気が根本的に不足 | ケース更新を検討 | 前面開口やフィルター設計を重視 |

BIOS更新・再設定で解決する事例もあるため、交換前に基本施策を一通り試すことが推奨されています(参照:ASUS サポート)。交換・分解の可否や保証はメーカーの見解に従う必要があると案内されています(参照:HP 公式サポート参照:Dell サポート)。

保証・安全:分解を伴う交換作業は保証条件に影響する可能性があり、感電・短絡のリスクが指摘されています。電源遮断・放電・静電気対策を必ず行い、作業に不安がある場合は正規サービスの利用が推奨されています(参照:Intel サポート)。

PCとファンの異音のまとめ

- 音型の特定から始め清掃と固定を同時に実施

- PCの設置面に防振材を挟み共振を抑制

- フィルターとヒートシンクの埃を定期清掃

- 配線を羽根の掃引面から確実に遠ざける

- ファンカーブを滑らかにし滞留帯域を回避

- ブーンは高回転共振の抑制が効果的

- カラカラは異物接触の除去で改善が期待

- ガリガリは接触是正か安全に交換を選択

- キュルキュルは潤滑低下に強い軸受を選ぶ

- ジーは制御方式変更と帯域避けで軽減

- 軸ずれは偏心とガタを観察して判断

- 急にうるさい時は負荷と温度の同時確認

- OS更新やスキャンは一時的な高負荷に注意

- 交換前に保証とマニュアルの条件を再確認

- 公式サポート情報を併読し安全に作業