PCの電源やワット数の調べ方に迷っている読者に向けて、基本から実測、ソフトとハードの両面、さらに用途別の選び方まで客観的に整理します。

最初にPCの電源ワット数の調べ方ガイドとして、パソコンのワット数はどこに書いてあるか、PCの電力量はどうやって確認するのか、Windows11やWindows10での消費電力確認、消費電力の計算ソフトとテスター確認方法、電源ユニットの確認方法とパソコン1台は何Wかまでを網羅します。

続いてPC電源のワット数の調べ方と選び方として、ゲーミングPCの電源は何ワットか、ノートPCの電源はワット数がいくつか、1000w必要かやPC電源は850Wで十分か、400Wだと電気代はいくらか、容量が大きすぎると起こることと調べるツールまで踏み込み、最後はPCの電源ワット数の調べ方まとめで要点を整理します。

- PCの消費電力を把握する具体的な手順

- Windowsと測定器で確認する方法の違い

- 用途別の電源容量目安と選定ロジック

- 電気代の試算や注意点を客観的に理解

PCの電源ワット数の調べ方ガイド

- パソコンのワット数はどこに書いてあるか?

- PCの電力量はどうやって確認するのか?

- windows11/10の消費電力確認

- 計算ソフトとテスター確認方法

- 電源ユニットの確認方法とパソコン1台は何Wなのか?

パソコンのワット数はどこに書いてあるか?

製品の定格出力や消費電力に関する一次情報は、実機のラベルとメーカーの仕様ページに集約されています。デスクトップPCではケース内部の電源ユニット側面に銘板が貼付され、最大出力(W)や各電圧レール(12V、5V、3.3V)の定格電流(A)が明記されます。ノートPCではACアダプターに表示された出力電圧(V)と電流(A)を掛け算することで、おおよそのワット数を導けます。たとえば20V×3.25Aは約65Wです。これらは装置の仕様を示す定格であり、実際の消費電力は利用状況で上下します。目視確認に加えて、型番をもとにメーカーの公式サポートページを参照すると、同一シリーズ内での電源容量の違い(グレード差や構成差)も把握できます(参照:Dell サポート、HP サポート、Lenovo サポート)。

自作PCを含むデスクトップでは、電源ユニットの表示に「最大出力(Total/Max Output)」と「12V合計(Combined 12V)」が併記されるケースが多く見られます。現行PCの主要負荷は12V系に集中するため、総容量だけでなく12Vの合計出力が実用性の指標になります。加えて、80 PLUS認証は一定負荷における変換効率の目安を示す制度で、負荷20%・50%・100%での効率を基準化しています。電源の効率が高いほど、同じDC出力を得るためのAC入力(壁コンセント側)は少なく済みます(参照:80 PLUS 公式)。

ノートPCではACアダプターの出力表示のほか、製品ページに「同梱ACアダプターの仕様」や「USB Power Deliveryの対応プロファイル」が記載されることがあります。USB Power Delivery(USB PD)は最大240Wまでの給電拡張(EPR:Extended Power Range)が定義されており、実機がどのPDO(Power Data Object)に対応するかで給電上限が変わります。一般的なビジネスノートは45W〜65W、クリエイティブ寄りのモデルは90W〜130W、ゲーミングノートは180W〜240WのACアダプターが採用される傾向があります。正確な値は型番ごとの仕様で確認してください(参照:USB-IF)。

CPUやGPUの公称消費の目安としては、CPUのTDP(Thermal Design Power)やGPUのTBP(Total Board Power)/TGP(Total Graphics Power)が参考にされます。TDPは放熱設計のための熱出力の目安であり、消費電力と必ずしも同一ではないものの、必要な冷却・電力のスケールを示すヒントになります。実測と公称値のギャップが生じる事情を理解した上で、CPUとGPUの公的データベースを併読するのが有効です(参照:Intel ARK、AMD 公式、NVIDIA 公式)。

確認作業は安全に配慮する必要があります。デスクトップPCの内部を確認する際は、電源ケーブルを抜き、数分間待って内部のコンデンサーが放電されるのを待つこと、金属部品への不用意な接触を避けること、静電気防止リストストラップの装着などが推奨されます。これらは一般的な安全配慮事項として、PCケースや電源メーカーのユーザーマニュアルにも記載されています(参照:各社マニュアル)。

要点:定格出力(W)は「電源ユニットの銘板」や「ACアダプターの表示」、製品仕様ページで確認できます。実消費は利用状況で変動し、効率や温度条件(多くの電源は40〜50℃定格)も加味して読み解くと精度が上がります。

| PCタイプ | 確認場所 | 補足 |

|---|---|---|

| 自作/デスクトップ | 電源ユニットの側面ラベル | 12V合計と最大出力、80 PLUS認証、温度定格を確認 |

| ノートPC | ACアダプターのラベル | 例:Output 20V 3.25A → 約65W(V×A)/ PD対応の有無 |

| 完成品/メーカーPC | メーカー公式の仕様ページ | 型番で電源容量、アダプター定格、拡張可否を確認 |

情報源の信頼性を担保するため、最終的な数値は必ずメーカー公式の仕様ページまたは製品同梱のドキュメントで裏取りすることが重要です。第三者レビューは実測の参考になりますが、個体差・測定条件・温度や電圧の揺らぎで結果が変わる可能性があります。メーカーが公開するガイドライン(例:ATX電源の仕様やPCI Express補助電源規格)も併読すると、表記の背景や上限の意味が理解しやすくなります(参照:Intel ATX Specification)。

仕様ページは各社の公式サイトで公開されています(参照:Dell サポート / HP サポート / Lenovo サポート)。CPUやGPUの公称値は製造元の公式データベースが参考になります(参照:Intel ARK、AMD 公式、NVIDIA 公式)。

PCの電力量はどうやって確認するのか?

電力量は電気料金明細などで用いられる単位kWh(キロワット時)で表され、消費電力(W)× 使用時間(h)÷1000で算出されます。例えば200Wで5時間連続稼働した場合は1kWhとなり、電気料金単価が31円/kWhなら31円の電気代の目安です。PCのワット数を知るだけでなく、電力量を算出することで、用途別のコストを把握できます。ここで注意したいのは、PCの消費電力が常に一定ではない点です。アイドル時は数十ワットでも、ゲームや3Dレンダリングで数百ワットに跳ね上がることがあり、電力量は時間平均の結果として決まります(参照:資源エネルギー庁)。

実務的な確認ルートは二つに大別できます。第一に、実測による把握です。コンセントとPCの間に家庭用のワットモニター(電力計)やスマートプラグ型の電力計を挟み、使用シーンごとに積算kWhと瞬時Wを記録します。これにより、アイドル、ブラウジング、動画視聴、重いゲームといった実態に即したデータが得られます。第二に、推定による把握です。ベンダーの推奨電源容量や構成パーツの公称値(CPU TDPやGPU TBP)をもとに、概算の最大消費電力を推定します。推定は上振れ・下振れの幅があるため、目的(電気代の見積もりか、電源購入検討か)に応じて安全側にバッファを持たせます。

実測を行う際は測定条件を整えます。OSやドライバーを最新化し、バックグラウンドのアップデートやスキャンを停止してから一定時間アイドル状態を観測します。続いて、ブラウザで動画再生、画像編集、ゲームベンチマークなど段階的に負荷を上げ、各ステップで5〜10分の平均を取ります。スマートプラグの「今日の使用量」や「週間レポート」機能は、時間帯によるパターン把握に役立ちます。これら機能や精度はメーカー仕様に依存するため、TP-Linkなどの公式ページで対応条件を確認してください。

電力量は期間集計が肝要です。1日の中で負荷が変動するPCでは、短時間の瞬間値だけを見ても料金の全体像は掴みにくくなります。1週間、1か月といったスパンで積算値(kWh)を計測し、電力会社の料金単価を掛け合わせると、季節や使用習慣ごとの差も見えるようになります。時間帯別単価や再エネ賦課金の扱いは契約によって異なるため、各電力会社の最新の料金表を参照してください(参照:資源エネルギー庁)。

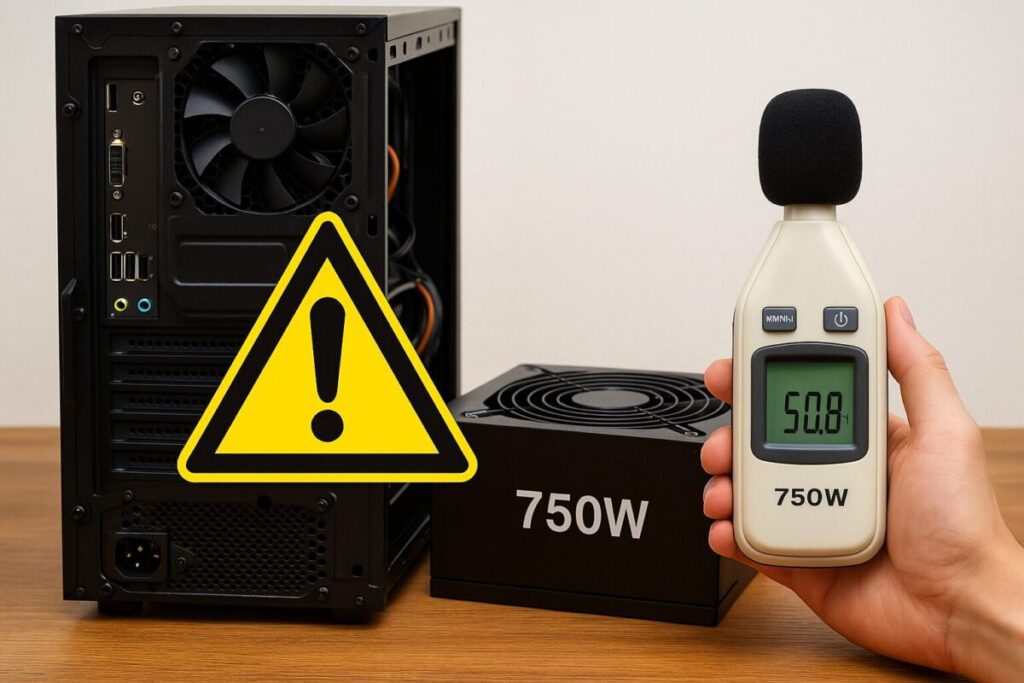

注意:一般的なテスター(マルチメーター)で商用ACの電流を直列測定するのは危険です。家庭用のワットモニターや計測対応スマートプラグなど、目的に合った機器を使い、説明書の安全事項に従ってください。高精度な監視が必要な業務用途では、クランプメーターやDINレール型の電力計など産業向け機器の導入が検討されます。

推定派のアプローチでは、CPUとGPUの公称数値の合算にメモリ、ストレージ、ファン、USB機器などの周辺消費を加え、さらに電源効率(例:80 PLUS Goldなら50%負荷で90%前後)を考慮して、壁コンセント側の消費を見積もるのが現実的です。例えば「DC出力合計400W×効率90%=AC入力約444W」のように、効率分のロスを上乗せします。効率は負荷率によって変わるため、カタログの効率カーブをたどると精度が向上します(参照:80 PLUS 公式)。

最後に、電力量の削減余地も並行して確認すると有益です。Windowsの電源プランでスリープやディスプレイオフのタイミングを短縮する、GPUのフレームレート上限や可変リフレッシュレートを活用する、アイドル時のバックグラウンドアプリを整理する、ストレージをHDDからSSDに置き換えるなど、複数の打ち手が考えられます。これら設定変更の手順はMicrosoftの公式ドキュメントに整理されています(参照:Microsoft サポート)。

実測で把握する方法

実測では、測定機器の分解能(最小表示単位)とサンプリング周期が結果の信頼性を左右します。PCの負荷はミリ秒〜秒単位で激しく変動するため、積算kWhと平均Wを重視しつつ、可能なら瞬間最大値(サージ)も把握します。最新GPUではミリ秒オーダーの電力スパイクが報告されており、推奨電源容量の背景にはこの瞬間的上振れへの耐性も含まれます。ATX 3.0/3.1世代では、12VHPWRや12V-2×6コネクタの規定に「トランジェント(突入・瞬間変動)」要件が盛り込まれ、電源の過渡応答が重視されます(参照:Intel ATX Specification)。

測定プロトコルの例として、①アイドル5分平均、②ブラウジング10分平均、③動画視聴10分平均、④CPUベンチ10分平均、⑤GPUベンチ10分平均、⑥ゲームベンチ20分平均、の順に行い、各ステップで平均Wと最大Wを併記してログ化します。これにより、電力量(kWh)だけでなく、ピーク時の余裕度を評価できます。ログはCSVとして出力し、月次で比較すると改善施策の効果検証が容易です。

長期間の電力量はスマートプラグの履歴機能で追える機種もあります。製品の計測精度や対応電力は各メーカーの仕様に従ってください(参照:TP-Link 公式 など)。

windows11/10の消費電力確認

Windows標準機能だけで正確なワット数を連続記録することはできませんが、負荷の原因特定や省電力設定の改善には有用な手段が複数あります。ポイントは、OSが提供するのはワットの絶対値ではなく、相対的な負荷指標や構成情報であることです。これらを活用して「どのアプリが電力を多く使っているか」「省電力設定が適切か」を把握し、必要に応じて外部の電力計やベンダー提供ツールと組み合わせます。

タスクマネージャーの活用

Windows 10/11のタスクマネージャーには「電源使用量」「電源使用量の傾向」という列があり、アプリやプロセスごとの相対的な電力負荷を可視化します。これはCPU、GPU、ディスク、ネットワークなどの利用状況から推定された指標で、ワット値ではありませんが、常時重いプロセスの洗い出しに役立ちます。列の表示は「表示」→「列の選択」から有効化できます(参照:Microsoft サポート)。

powercfgによるレポート

管理者権限のコマンドプロンプトでpowercfg /energyを実行すると、電源設定に関する診断レポートがHTMLで生成され、スリープ無効の要因やデバイスの電源管理状態などが提示されます。モバイル環境ではpowercfg /batteryreportでバッテリーの設計容量・実効容量・履歴が確認でき、劣化傾向の把握に有用です。これらは省電力の改善点を特定する起点になります(参照:Microsoft Docs)。

パフォーマンスモニターとイベントログ

Windowsの「パフォーマンスモニター」では、Processor(_Total)\% Processor Time、GPU Engine(*)\Utilization Percentage、PhysicalDisk(*)\Avg. Disk Queue Lengthなどのカウンターを記録し、負荷のボトルネックを可視化できます。電力量を直接示すわけではないものの、CPUやGPUの利用率が高止まりしている場面は、消費電力も相応に高いことが多く、対策の優先度判断に役立ちます。イベントログの「電源トラブルシューティング」もスリープ復帰の要因診断などに有効です。

ベンダー提供ユーティリティ

CPUやGPUベンダーは、電力・クロックの推定や制御に関するユーティリティを配布しています。Intel Power Gadgetは対応CPUの消費電力や周波数、温度を推定表示し、CSV出力も可能です。AMD Ryzen Masterは電圧・クロックの調整やモニタリングを提供し、NVIDIAのnvidia-smiやパフォーマンスオーバーレイ(GeForce Experience)もGPU負荷や電力制限の状況を示します。これらは公式が提供する情報であり、ハードウェアの世代やドライバーにより機能が異なる点に留意してください(参照:Intel Power Gadget、AMD Ryzen Master、NVIDIA System Management Interface)。

省電力設定の見直し

Windowsの電源モード(省電力、バランス、高パフォーマンス)や、モダンスタンバイの可否、ディスプレイやストレージのスリープ設定は電力量に直結します。とくにノートPCでは「画面の明るさ」を10%下げるだけでも消費が数ワット単位で減ることがあり、長時間の使用では積み上げ効果が大きくなります。最新のWindows 11では「電源とバッテリー」内のエネルギー推奨(推奨設定に変更するボタン)も案内されます(参照:Microsoft サポート)。

OSの指標はあくまで相対値です。正確なワット数の把握には外部電力計での実測を併用し、OSのログと測定結果を突き合わせると、原因と結果の関係が見えやすくなります。

計算ソフトとテスター確認方法

構成の概算や電源選定の初期見積もりには、電源メーカーが提供する容量計算ツールが有効です。CPU、GPU、メモリ、ストレージ、冷却ファン、拡張カード、オーバークロックの有無などを入力すると、推奨電源容量と想定ピーク負荷が提示されます。代表例として、Corsair PSU Calculator、Seasonic Wattage Calculator、Cooler Master Power Supply Calculatorが挙げられます。複数のツールで照合し、上振れ側の結果を採用するのが安全です。ツールは最新世代のGPU・CPUに随時対応が追加されるため、計算日は念のため控えておくと、比較検証の際に役立ちます。

一方で、推定ではなく実測を志向する場合、家庭用のワットモニターが第一選択になります。コンセント側で測ることで、電源効率や周辺機器の消費も含めた「壁から見た実消費」を得られます。DC側(12V/5V/3.3V)での測定は、シャント抵抗やインライン電流計などの追加機器が必要で、配線の切り出しや安全確保の難度が高くなります。エレクトロニクスの十分な知識がない場合は推奨されません。

代表的な容量計算ツール(参照:メーカー公式)

テスター(マルチメーター)の活用については、用途を明確に区別します。DCコネクタの「電圧確認」やマザーボードの補助電源のピン電圧チェックなど、低電圧DCの健全性確認には有効ですが、商用AC100Vラインでの電流直測は感電や短絡の危険を伴います。必要に応じてクランプメーター(交流電流を非接触で測る機器)を用いる方法もありますが、PCの2芯ケーブルでは往復の電流が相殺されるため、導体を片側だけ通す必要があり、一般家庭環境では実用的ではありません。安全性と再現性を考えると、壁側でのワットモニターが最も現実的です。

推定と実測のハイブリッドも効果的です。まず計算ソフトで「必要容量のレンジ」を掴み、次にワットモニターで実装構成のピークと常用域の差分を測定します。最後に、80 PLUSの効率カーブや室温・ケース内温度の影響を加味し、余裕度(一般に20〜30%程度)を決めます。ATX 3.0/3.1やPCIe 5.0世代のGPUでは瞬間スパイクへの耐性が要求されるため、同じ名目容量でも電源の世代・規格対応で結果が変わる点に注意します(参照:Intel ATX Specification)。

測定や分解の作業はメーカー保証や安全に影響します。取扱説明書の注意事項、保証規定、推奨手順を必ず確認し、疑問がある場合はメーカーや販売店のサポートに相談してください。

一方、ソフトウェアテレメトリを活用した「推定ワット」の可視化もあります。Intel Power GadgetやRyzen Master、GPUベンダーのオーバーレイは、短周期の変動を捉えるのに有効で、OSD(オンスクリーンディスプレイ)でゲーム中に監視できます。ただし、表示はあくまで推定値やセンサー読みの集計であるため、課金対象となる壁側のAC入力とは一致しません。電気代の計算に用いる場合は、ワットモニターによる裏取りをおすすめします(参照:Intel Power Gadget、AMD Ryzen Master)。

電源ユニットの確認方法とパソコン1台は何Wなのか?

「パソコン1台は何Wか」という問いに単一の答えはありません。構成、使用シーン、冷却設計、電源効率、周辺機器の有無によって実消費は大きく変化します。そこで、ラベル(定格)→構成(公称)→実測(現実)の三層で確認すると、誤解が少なくなります。まずラベルでは、最大出力と12V合計、80 PLUSの認証階級、温度定格(40℃/50℃など)を読み取り、想定の環境条件下でその容量が維持されるかを確認します。次に構成では、CPUのTDPやGPUのTBP、ストレージ台数、ファンやポンプ(AIO水冷)の有無、拡張カードやUSB給電負荷を合算し、ピークに備えるためのヘッドルームを20〜30%程度見込みます。最後に実測では、前述のプロトコルでアイドル〜高負荷まで平均・最大を記録します。

電源容量表記の読み解きには、AC入力とDC出力の違いの理解が不可欠です。たとえば「650W電源」はDC出力の最大合計であり、壁側のAC入力は効率によって異なります。50%負荷時に効率90%なら、DC325WのときACは約361Wです。室温や電源内部温度が高いと効率はわずかに低下する傾向があり、夏季や高負荷連続運転では余裕が効いてきます(参照:80 PLUS 公式)。

用途別の典型値は次のとおりです。一般的な事務・学習用途のデスクトップではアイドル30〜80W、高負荷時80〜150W程度、クリエイティブ用途ではアイドル60〜120W、高負荷150〜300W程度、最新のハイエンドGPUを用いるゲーム用途ではアイドル80〜150W、高負荷300〜600W程度が観測されることがあります。もちろん、筐体や冷却、電源の効率、ソフトウェアの設定によって上下します。参考として以下の表を示します。

| 用途 | アイドル〜一般作業 | 高負荷(目安) |

|---|---|---|

| 事務・学習 | 30〜80W | 80〜150W |

| クリエイティブ | 60〜120W | 150〜300W |

| ゲーム | 80〜150W | 300〜600W |

このレンジ感は、GPUやCPUの世代、電力制御技術(例:NVIDIAのフレームレート上限やAMDのSmartShift、IntelのSpeed Shift)などで変化します。GPUメーカーはボードごとに推奨電源容量を提示しているため、該当製品のページで最新の推奨値を確認するのが近道です(参照:NVIDIA 公式、AMD 公式)。

確認作業の実務では、①PSUラベルと公式仕様で「できることの上限」を把握、②構成の公称値で「想定ピーク」を算出、③実測で「常用域」を測定、の三点を突き合わせます。ここで、常用負荷がPSU定格の40〜60%程度に収まる設計は、静音・効率・発熱のバランスに優れ、将来の拡張や経年劣化(コンデンサーの容量抜け)の吸収にも有利です。ATX 3.0/3.1準拠や12V-2×6対応の有無は、次世代GPUの互換性にも関わるため、購入前に仕様書で要確認です(参照:Intel ATX Specification)。

最後に、周辺機器とバックアップ電源の観点も補足します。USB給電デバイスが多い構成では+5Vの消費が増えること、外付けHDDや拡張ボードの追加でピークが跳ね上がるケースがあること、無停電電源装置(UPS)を併用する場合は定格容量(VA)と出力形状(正弦波/疑似正弦波)がPSUのPFC回路と相性を持つことなど、周辺要素も電源選びに影響します。UPSの選定や接続はメーカーガイドに従い、安全と互換性の確保を優先してください。

上表は一般的な構成の目安です。個別のTDPや推奨電源は各社の公式情報をご確認ください(参照:Intel ARK、AMD 公式、NVIDIA 公式)。

PC電源のワット数の調べ方と選び方

- ゲーミングPCの電源は何ワットか?

- ノートPCの電源はワット数がいくつか?

- 1000w必要か?PC電源は850Wで十分か?

- 400Wだと電気代はいくらか?

- 容量が大きすぎると起こることと調べるツール

- PCの電源ワット数の調べ方まとめ

ゲーミングPCの電源は何ワットか?

ゲーム用途の必要電源容量は、GPUとCPUの組み合わせ、瞬間的な電力スパイク、拡張予定、静音性の優先度といった複数の軸で最適値が変わります。とくにディスクリートGPUは消費電力の大半を占めるため、まずは採用予定のGPUボードの推奨電源容量を確認するのが出発点です。GPUベンダーやボードパートナーは製品ページに推奨PSU容量や推奨コネクタ構成を掲載しており、基準として参照できます(参照:NVIDIA 公式、AMD 公式)。

クラス別の目安と考え方

| GPUクラス(代表的な例) | システム推奨PSU | 補足 |

|---|---|---|

| エントリー(補助電源なし〜小型) | 450〜550W | 省電力重視。8ピン不要の構成が多い |

| ミドル(主流ゲーミング) | 650〜750W | ゲームと制作の両立。余裕20〜30%推奨 |

| ハイエンド(上位GPU) | 850〜1000W | 電力スパイクに備え変動耐性を重視 |

| 超ハイエンド(最上位/OC) | 1000〜1200W | OCや拡張を見込むフラッグシップ向け |

同じ名目容量でも、過渡応答(トランジェント)への強さで体感は変わります。ATX 3.0/3.1世代では12Vラインの瞬間的な上振れ条件が仕様に織り込まれ、12V-2×6や12VHPWRコネクタを含む最新設計のPSUほどスパイク耐性や配線設計が明確化されています(参照:Intel ATX Specification)。効率の観点では、一般に負荷40〜60%付近が最も変換効率が高く(80 PLUSの試験条件でも50%負荷が指標)、この帯域で日常使用が収まるように容量を設計すると、発熱・騒音・電力コストのバランスが取りやすくなります(参照:80 PLUS 公式)。

構成別の試算例

例として、ミドル級GPU+8コアCPU+ストレージ2台+ケースファン4基の構成では、ゲーム時の実消費が350〜450Wに達するケースが報告されています。この場合、常用がPSU定格の50〜60%に収まる750W前後が現実解になりやすい一方、将来のGPUアップグレードや静音化を重視するなら850Wにしてファン回転数を抑える戦略もあります。ハイエンドGPU+12〜16コアCPUでは500〜700W帯に達するため、850〜1000W(オーバークロックや拡張カードを見込むなら1000W超)を検討します。

トラブル回避のチェックポイント

要点:ケーブルの取り回しはコネクタ規格どおりに行い、分岐ケーブルの過大負荷や折り曲げ応力を避けます。マルチレールPSUでは12VレールのOCP(過電流保護)割り当ても確認してください。ファームウェア更新(ハイブリッドファンモードの動作改善など)が提供されるPSUもあります。

また、ケースと電源の物理互換性(奥行き、ケーブル長、通気)も見落とせません。大容量PSUは奥行きが長く、底面ラジエータやドライブベイと干渉する例があります。ケースの仕様表に記載された対応電源長とラジエータ搭載時の制限を必ず確認してください(参照:各ケースメーカー公式ページ)。

総じて、公式の推奨容量→効率帯での常用→将来拡張の三段で検討し、定格の2〜3割の余裕を基準に据えると、過不足のない選定に近づきます。

ノートPCの電源はワット数がいくつか?

ノートPCでは、ACアダプターの定格出力が実質的な電源容量の上限です。ラベルのVoltage(V)とCurrent(A)の積でワット数を読み取り、製品ページの仕様で同梱アダプターの容量やUSB Power Delivery(USB PD)対応の有無を確認します。ビジネス向け薄型では45〜65W、クリエイティブ向けや高解像度・大画面では90〜130W、dGPU搭載のゲーミングノートでは180〜240Wが採用される傾向があります(参照:各社サポート、USB-IF)。

USB PDの基礎と上限

USB PDは電力と通信を統合した給電規格で、プロファイル(PDO)に従って電圧・電流をネゴシエーションします。従来は最大100W(20V×5A)が上限でしたが、EPR(Extended Power Range)の導入で240Wまで拡張されました。ただし、EPRの実機対応は段階的であり、PC本体・ケーブル・充電器の三者が対応して初めて上限の給電が成立します。大多数のゲーミングノートは高負荷時に180W超を要求するため、現状では従来型の円形DCプラグを用いた専用アダプターを同梱するモデルが主流です。

よくある疑問への整理

よくある質問への要点まとめ

- 65Wの充電器で90Wクラスのノートは動くか → 軽作業なら動作する場合がありますが、高負荷ではバッテリー補助やパフォーマンス制限がかかる設計が見られます

- USB PDでの急速充電は常に最速か → 双方の対応PDOと発熱制御次第です。メーカー仕様の確認が必要です

- サードパーティ充電器の使用可否 → メーカーは純正品の使用を推奨しています。保証条件と安全規格(PSE、UL等)を確認してください

用途別・アダプター容量の目安

| 用途/筐体 | 代表的な容量 | 補足 |

|---|---|---|

| モバイル薄型(13〜14型) | 45〜65W | USB PD対応が一般的。軽作業中心 |

| クリエイティブ(15〜16型) | 90〜130W | dGPU搭載では120W以上が多い |

| ゲーミングノート | 180〜240W | 高負荷時は専用アダプターが主流 |

ノートPCの電力制御には、負荷に応じてバッテリーから補助する「ハイブリッドパワー」や、GPU/CPUの動的制御(NVIDIA、AMD、Intelの電力管理機構)が関わります。OSとベンダーのユーティリティ(例:NVIDIAのパフォーマンスパネル、AMDのドライバー設定、IntelのXTU/Power Gadget)を併用して、充電と放電の挙動、サーマルスロットリングの状況を確認すると、最適なアダプター容量や設定が見えやすくなります(参照:Intel Power Gadget)。

高出力のUSB-C給電は適合ケーブルが必須です。EPR対応ケーブル以外で高電力を要求すると、交渉が失敗して給電が低下するか、安全機構が働きます。仕様外の運用は発熱リスクがあるため、メーカー推奨のアクセサリーを用いてください。

1000w必要か?PC電源は850Wで十分か?

「850Wか1000Wか」の判断は、構成のピーク消費と将来の拡張、静音性の優先度で決まります。GPU/CPUの合算ピークにストレージやファン、USB給電などの周辺を加え、20〜30%の余裕を上乗せした値が、実運用で扱いやすい容量の目安になります。ここで重要なのは、近年のGPUに見られるミリ秒単位の電力スパイクです。ATX 3.0/3.1で要件化された過渡条件に強いPSUほど、名目容量が同じでも挙動が安定しやすくなります(参照:Intel ATX Specification)。

容量別の違い(850W vs 1000W)

| 観点 | 850W | 1000W |

|---|---|---|

| 常用効率帯 | ミドル〜上位構成で50〜70%に収まりやすい | ハイエンド構成で50〜60%帯を維持しやすい |

| 静音性 | 中負荷ではファン回転が上がりやすい | 同負荷でも回転を抑えやすい余裕がある |

| 拡張余地 | シングルGPU中心。追加増設は要検討 | 上位GPUや将来の拡張に余裕 |

| 本体サイズ/価格 | 比較的コンパクトで安価 | 奥行きが長めで価格上振れ |

シナリオ別の指針

ミドル級GPU+8〜10コアCPUの主流ゲーミング構成は650〜750W、静音や拡張を見込むなら850Wが現実的です。上位GPU(ハイエンド)+12〜16コアCPUでは850〜1000W、最上位GPUやOC、拡張カード多数なら1000W以上を候補に含めます。効率の良い帯域で常用できる容量を選ぶと、静音と耐久の両面でメリットが得られます。

補足:12V-2×6(次世代PCIe補助電源)対応、必要本数のPCIeケーブル、EPS12Vの口数、ケーブル長、ケースの電源搭載スペースは購入前に必ず仕様で確認してください(参照:各PSU/ケース公式)。

400Wだと電気代はいくらか?

電気代は、消費電力(W)×使用時間(h)÷1000×電気料金単価(円/kWh)で求められます。単価は契約や地域で異なるため、最新の料金表を各社公式で確認してください(参照:資源エネルギー庁)。ここでは試算の考え方を明確にするために一例として31円/kWhを用います。

使用シナリオ別の試算

| シナリオ | 使用時間 | 想定消費電力 | 試算(31円/kWh) |

|---|---|---|---|

| 高負荷ゲーム | 2時間/日 | 400W | 0.4×2×31=約24.8円/日 |

| 週5日の定常作業 | 10時間/週 | 400W | 0.4×10×31=約124円/週 |

| 月間稼働 | 40時間/月 | 400W | 0.4×40×31=約496円/月 |

実運用では負荷が変動するため、平均消費電力を前提に積算すると精度が上がります。アイドル80W、一般作業150W、ゲーム400Wといった時間配分を想定して重み付け平均を取ると、実態に近い電力量になります。時間帯別料金や燃料費調整の影響も契約で異なるため、最新の料金メニューを確認のうえ、必要ならスマートプラグの履歴機能で月次のkWhを計測して照合してください(参照:TP-Link 公式)。

電気代を抑える実践ポイント

省電力プランへの切り替えや、Windowsのスリープ/画面オフの見直し、GPUのフレームレート上限設定、不要なRGB/周辺機器のオフ、HDDからSSDへの刷新など、複数の対策で合計のkWhを削減できます。OSの電源プランやベンダーのユーティリティは公式ドキュメントが整備されているため、設定手順は参照資料に沿って実施してください(参照:Microsoft サポート)。

表示の金額は計算例です。実際の単価・税・再エネ賦課金等は契約により異なります。正確な料金は電力会社の請求・シミュレーターをご確認ください(参照:各社公式)。

容量が大きすぎると起こることと調べるツール

容量を過剰に盛ったPSUは、低負荷域の効率低下や価格・サイズの増大を招く可能性があります。もっとも、余裕があることでファン回転を抑えやすく、騒音と温度を低く保ちやすい利点もあります。重要なのは、常用負荷が定格の40〜60%に収まるレンジを目指すことです。80 PLUSやCybeneticsの認証は一定条件での効率や騒音を示すベンチマークで、比較時の参考になります(参照:80 PLUS 公式、Cybenetics)。

容量過多で起こり得ること

第一に、低負荷域(10〜20%)では効率が落ち、待機〜軽作業中心の使い方では変換ロスが増える恐れがあります。第二に、ケースとの物理干渉が増え、ケーブル取り回しやラジエータ搭載の自由度が下がる場合があります。第三に、価格上振れにより予算配分が電源に偏り、肝心のGPU/CPUやストレージへの投資が削られる可能性もあります。一方で、容量が大きいほどファンの停止領域(セミファンレス)が広がる製品もあり、同じ負荷で静音化しやすい面も見られます。

調べるツールと確認観点

確認のチェックリスト

- PSU計算機:Corsair、Seasonic、Cooler Masterなど複数で結果を照合(参照:各社公式)

- 規格対応:ATX 3.0/3.1、12V-2×6、必要なEPS/PCIe口数、ケーブル長

- 効率・騒音:80 PLUS階級、Cybeneticsの効率/ノイズ評価

- 物理互換:ケース対応電源長、電源搭載向き、吸気/排気の経路

- 将来拡張:GPUの上位化、ストレージ増設、ポンプ/ファン増加の余地

要点:容量は「足りないより少し多め」が基本線です。常用負荷40〜60%帯を狙い、過度な過剰は避けるという設計思想が、効率・静音・コストの折衷案になります。

PCの電源ワット数の調べ方まとめ

- 定格と実消費は別物で用途と負荷で大きく変化

- GPUとCPUの推奨値を基準に容量レンジを把握

- 常用負荷が定格の四〜六割に収まる容量を選定

- ATX 3系や12V-2×6対応で過渡耐性と互換を確保

- 80 PLUSやCybeneticsで効率や騒音の傾向を比較

- 実測はワットモニターで壁側のAC入力を確認

- OSやベンダーツールの負荷ログと突き合わせる

- ノートはACアダプター定格とUSB PDの対応を確認

- ゲーミングは余裕二〜三割で静音と安定を両立

- 850Wと1000Wは構成と拡張計画で最適解が変動

- 電気代は平均消費電力と稼働時間の積で把握

- 省電力設定やFPS上限で合計kWhの低減を図る

- 容量過多は低負荷効率とコストの悪化に注意

- ケースの対応電源長やケーブル長も事前確認

- 最終判断は公式仕様と実測データで裏付ける