PCのファンが異常回転してうるさい、急に回りっぱなしになる、落ちるあるいは起動しないといった不安を、客観的な情報で整理します。まずPCのファンが異常回転する原因と、PCのファンの回転がおかしいのはなぜかを俯瞰し、異常回転が起動時はうるさいように急に起きるケース、異常回転でアプリが落ちると異常回転で起動しない事態に分けて見ていきます。電源を切ってもファンが回るのは異常か、ゲーミングPCのファンが回りっぱなしなのは正常かという疑問にも、メーカーや公式情報に基づいて説明します。続いてPCファンの異常回転の対処法として、パソコンのファンがうるさい時の直し方は何か、ファン回転数設定の基本、windows10/11のファン回転数確認のポイント、PCのファンを掃除しないとどうなるか、ファンが回ったり止まったりを繰り返すのはなぜかを順に解説し、最後にまとめとしてPCのファンの異常回転対策をチェックリスト化します。

- 異常回転の主因と「正常」と「異常」の境目が分かる

- WindowsとMacで負荷・温度・回転数を確認する手順を理解

- 清掃・設定見直し・アップデート等の具体的な対処を実践

- 修理や買い替えを検討する判断基準を把握

PCのファンが異常回転する原因

- PCのファンの回転がおかしいのはなぜか?

- 起動時うるさいのが急に起きる

- 異常回転で落ちると起動しない

- 電源を切ってもファンが回るのは異常か?

- ゲーミングPCのファンが回りっぱなしなのは正常か?

PCのファンの回転がおかしいのはなぜか?

PCの冷却は、センサーで検出された温度に応じてファンの回転数(RPM)を自動で上下させる制御で成立しています。一般に、CPUやGPUに内蔵された温度センサー値が一定のしきい値を超えると、ファンカーブ(温度と回転の対応表)に沿って回転数が増加します。OSの起動直後は更新やインデックス作成などでCPU使用率が跳ね上がり、短時間の高回転が発生しやすく、バックグラウンド処理が収まれば静かになるのが通常の流れです。Appleはアクティビティモニタで負荷の高いプロセスを特定できると案内しており、MicrosoftもタスクマネージャーによるCPUやディスク使用率の確認方法を公開しています(参照:Apple サポート:アクティビティモニタ/Microsoft サポート:ショートカット)。

それでも「回転がおかしい」と感じる典型は、①高負荷が続いている、②通気不良で内部温度が下がらない、③ファンやセンサーの劣化・故障、④電源・パフォーマンス設定が攻撃的、⑤薄型筐体など設計上の特性、の5つに大別できます。特に通気不良は見落とされがちで、吸気口やヒートシンクに微細なホコリが詰まると、同じ熱量でも必要回転数が大きくなります。メーカーは過熱を防ぐための清掃や設置環境の見直しを推奨しており、例えばHPは室温や通気口の遮蔽、冷却ファンの作動音に関するガイドを公開しています(参照:HP公式:コンピューターの過熱の防止)。

ハードウェア側の観点では、ファン制御はDC(3ピン)またはPWM(4ピン)方式が一般的です。PWMはデューティ比で精密に回転を調整でき、同じ騒音レベルでも冷却能力を稼ぎやすい傾向があります。BIOS/UEFIのハードウェアモニタ画面では、温度・電圧・ファンRPMを確認できる機種が多く、ここでセンサー値に明らかな異常(常時ゼロや極端な跳ね)がないかを点検すると切り分けが進みます。CPUの温度上限は製品により異なり、IntelはTjunction(半導体内部の上限温度)を製品ごとに定義していると案内しています(参照:Intel 公式:プロセッサーの温度情報)。

ソフトウェア側では、電源モードやパフォーマンスプロファイルも影響します。Windows 11は電源モードを静音寄りにすると発熱源が抑えられ、同じ作業でもファン回転が落ち着きやすくなります(参照:Microsoft 公式:電源モード)。ゲーミングやクリエイティブ用途では、メーカー純正の制御アプリ(例:OMEN Gaming Hub、ASUS Armoury Crate / Fan Xpert)でファンカーブの傾きを緩めると、温度しきい値付近の過敏な上げ下げ(ハンチング)を抑えられることがあります。

| 想定される主因 | 観察される挙動 | 一次切り分け | 参考情報 |

|---|---|---|---|

| バックグラウンド高負荷 | 起動直後に高回転が数分続く | タスクマネージャー/アクティビティモニタで高負荷プロセス特定 | Apple/Microsoft |

| 通気不良・粉じん付着 | 軽作業でも常時高回転、筐体が熱い | 吸排気口の清掃、設置場所と室温の見直し | HP:過熱防止 |

| センサー/ファンの劣化 | RPM表示が乱高下、異音・振動 | BIOS/UEFIのハードウェアモニタで数値と挙動を確認 | 各社マニュアル(機種依存) |

| 設定が攻撃的 | アイドルでも高回転を維持 | 電源モードを静音寄りへ、制御アプリでプロファイル変更 | Microsoft |

| 設計上の特性 | 薄型機でしきい値が低く敏感 | メーカーアプリの想定動作と仕様を確認 | ASUS Fan Xpert |

用語メモ:ファンカーブは温度と回転数の対応関係を表にしたもので、温度の上昇に対し回転数が直線的に増える設定もあれば、静音重視で低温域をフラットにする設定もあります。温度しきい値の近くで傾きが急すぎると、微小な温度変動でも回転が上下しやすく、騒音が目立ちます。

チェックの順番を固定すると迷いません。まずはOSの負荷見える化、次に通気と清掃、続いて電源モードとプロファイルの見直し、最後にBIOS/UEFIでセンサー値や回転の異常を確認すると、原因の切り分けが体系的に進みます。温度上限や安全動作は製品ごとに異なるため、詳細は各社公式ドキュメントを参照するのが安全とされています(例:Intel 公式)。

起動時うるさいのが急に起きる

電源を入れた直後にファンが強く回る現象は、多くの機種で設計上想定されています。自己診断(POST)やファン制御の初期化、ストレージのスピンアップ、セキュリティツールの定義更新、インデックス作成などが重なるため、短時間は温度と負荷が上向きになりやすいからです。メーカーのサポート情報でも、起動直後の大きな風切り音が一時的である場合は仕様の範囲と案内されることがあります(参照:HP 公式:ファンがうるさい/常に回転)。

一方で、「毎回長時間うるさい」「作業を始めても収まらない」なら、起動タスク以外の要因を疑います。WindowsではCtrl + Shift + Escでタスクマネージャーを開き、CPU・メモリ・ディスクの使用率でソートして負荷源を特定します。とくにクラウド同期、常駐アップデータ、仮想化関連、ブラウザ拡張、重いウイルススキャンが連続していると、アイドル状態に戻るまで高回転が続くことがあります(参照:Microsoft サポート)。MacではアクティビティモニタのCPUタブやエネルギータブで同様に確認できます(参照:Apple サポート)。

すぐにできる静音チェックリスト

スタートアップの見直し:不要な常駐アプリを停止し、更新作業が完了するまで待機します。Windows 11 は「設定」→「アプリ」→「スタートアップ」でオン/オフを管理できます。電源プランの調整:電源モードを静音寄りに変更するとクロックが抑制され、同条件での発熱が下がりやすいとされています(参照:Microsoft 公式)。通気の確保:設置面がやわらかい布やベッドだと吸気が塞がれます。硬い面に置き、背面・底面の吸排気口をふさがない配置に変えます。温度監視:BIOS/UEFIのハードウェアモニタが使える場合は、起動直後~数分間の温度とRPMの推移を確認すると切り分けに役立ちます。

起動直後に騒音だけでなく、カーソルが固まる、アプリが頻繁に応答なしになる、筐体が触れないほど熱い、といった兆候が重なる場合は熱暴走やストレージの劣化などのリスクがあります。通気確保と清掃を実施し、改善がない場合は使用を中止して点検・相談が推奨されています(参照:HP 公式:過熱防止)。

| 起動直後の現象 | よくある原因 | おすすめ対応 |

|---|---|---|

| 1~3分だけ強い風切り音 | 自己診断・更新・インデックス作成 | 完了まで待機し、その後の静音状態を観察 |

| 常に高回転で収まらない | バックグラウンド負荷・通気不良 | 高負荷プロセス停止、設置と清掃の見直し |

| 周期的に上がったり下がったり | ファンカーブが急峻、温度しきい値付近 | 制御アプリでプロファイルを静音寄りに |

専門用語メモ:POST(Power-On Self Test)は電源投入時の自己診断過程で、必要な初期化処理を終えるまでファンが一時的に高回転になることがあります。これは故障ではなく、回路やセンサーの初期動作として説明されています(詳細は各メーカーのマニュアルを参照)。

異常回転で落ちると起動しない

ファンの異常回転とアプリが落ちる、さらに電源を入れても起動しないという流れは、熱・電源・ストレージ・ファームウェアのいずれかに課題が重なっている可能性が高い状態です。CPUやGPUは温度が上がると自動でクロックを下げ、限界に近づくと保護のため強制停止する挙動があり、これに電源の瞬断やストレージの読み出し失敗が重なると、再起動後にOSが立ち上がらない事象が起き得ます。まずは温度を下げてから原因の切り分けに入ると無駄がありません。冷却を確保し、外付け機器をすべて外し、最小構成での電源投入と画面出力の有無を確認します。BIOS/UEFIが開けるならハードウェアモニタでCPU温度やファンRPM、ボード電圧の安定性を観察してください。IntelはTjunction(半導体内部の上限温度)を製品ごとに定義していると案内しており、温度上限はモデルごとに異なるとされています(参照:Intel 公式:プロセッサー温度情報)。

Windowsが起動する場合は、イベントビューアー(システムログ)と信頼性モニターで直近のエラー履歴を確認します。カーネル電源のエラー、ディスクのタイムアウト、ディスプレイドライバの応答停止などが連続していないかを点検することで、落ちる原因の当たりがつきます(参照:Microsoft サポート:イベント ビューアー/Microsoft サポート:信頼性モニター)。

起動できない/すぐ落ちるときの優先手順

| 現象 | 想定要因 | 確認・対処 | 参考 |

|---|---|---|---|

| ファン全開の後に電源が落ちる | 熱保護、電源ユニットの過電流保護 | 通気確保、ホコリ清掃、室温低下、別コンセントでの試験 | HP:過熱防止 |

| ロゴの前に無反応 | メモリ接触不良、周辺機器の相性 | 外付けを全て外す、メモリの抜き差し、最小構成起動 | 各社マニュアル |

| OSロゴ後にループ再起動 | 破損ドライバ、ストレージエラー | セーフモード、ドライバのロールバック、ストレージ検査 | Microsoft:回復オプション |

| 高負荷アプリだけが落ちる | GPU/CPUの温度・電力制限到達 | ゲーム設定の見直し、ドライバ更新、冷却改善 | NVIDIA:GPU Boost |

Windowsが起動しない場合は、回復環境(WinRE)からスタートアップ修復、システムの復元、セーフモード起動を順に試みます。Microsoftは起動できないときの回復手順を公開しており、セーフモードで最小ドライバ構成にしてからグラフィックドライバや問題のアプリをアンインストールする流れが紹介されています(参照:Microsoft サポート:回復オプション)。メモリはWindows メモリ診断で簡易チェックができ、エラーが出る場合はモジュールを1枚ずつ差し替えての切り分けが有効です(参照:Microsoft:Windows メモリ診断)。

ファームウェア(BIOS/UEFI)の更新やCMOSクリアは、機種ごとに手順が異なります。誤った操作は起動不能のリスクがあるため、各メーカーの公式手順に沿って実施し、疑問がある場合はサポート窓口で確認してください。温度の上限や保護挙動も製品で異なるため、必ず公式仕様の確認が推奨されています。

落ちる/起動しないトラブルでは、データ保護が最優先です。兆候が続く状況では重要データのバックアップを先に確保し、その後にドライバや設定変更の検証を段階的に行うと安全性を高められます。

電源を切ってもファンが回るのは異常か?

シャットダウン後にファンが短時間だけ回り続ける現象は、残留熱を逃がす目的のアフタークール設計や、スタンバイ電源(+5VSB)が供給されている状態で制御回路が生きていることに起因する場合があります。最近のマザーボードやゲーミングPCには、シャットダウン直後に一定時間ファンを回し、VRMやヒートシンクの温度を緩やかに下げる機能が搭載される例があり、この挙動は仕様どおりと案内されることがあります。逆に、長い時間止まらない・以前は発生しなかったという場合は、OSのシャットダウンが完全にオフ(S5)ではなくハイブリッドシャットダウン(S4)で終了している、あるいはBIOSの省電力設定(ErP/EuP、USB給電)やファン保持設定の影響が考えられます。

Windows 10/11 では既定で高速スタートアップ(ハイブリッドシャットダウン)が有効なことがあり、完全シャットダウンとは異なる電源状態で終了します。Microsoftは電源オプションでの高速スタートアップの有効/無効化手順を公開しており、症状の切り分けに役立ちます(参照:Microsoft サポート:高速スタートアップ)。また、ASUSやMSIなどのマザーボードでは、ErP Ready(省電力指令)や「シャットダウン後のUSB給電」「ファン継続回転」設定の有無で挙動が変わることがあり、製品マニュアルの該当項目の確認が推奨されます(参照:ASUS サポート:ErP 設定)。

切り分けの観点とチェックポイント

- OS側:完全シャットダウン(Shift+シャットダウン)で挙動が変わるか、スリープや休止状態からの復帰後だけ現れるかを比較

- BIOS側:ErP/EuP、省電力関連、USB給電、ファン後回転(After shutdown fan keep)に関する設定を確認

- ハード側:外付けUSB機器やドックを外して再確認。スタンバイ電源で動作を続ける周辺機器の影響を排除

ファンが数十分以上止まらない、またはシャットダウン後に筐体が異常に熱い状態が続く場合は、熱や電源制御の異常が疑われます。使用を控え、メーカーの点検や修理相談を優先してください。公式手順に従ったBIOSの初期化や更新は解決策になり得ますが、作業リスクがあるため手順の熟読が推奨されています。

用語メモ:S0~S5はACPIの電源状態の分類で、S4は休止(ディスクに状態保存)、S5が完全オフに近い状態です。高速スタートアップはS4を活用するため、USB給電や制御回路が一定時間動作する設計の場合、ファンが短時間回る可能性があります(参照:Microsoft Learn:ACPI 概要)。

ゲーミングPCのファンが回りっぱなしなのは正常か?

高性能GPUと多コアCPUを搭載するゲーミングPCは、ゲーム実行中に長時間の高発熱が続くため、ファンが回りっぱなしになるのは一般的な挙動です。GPUには温度・電力・電圧の目標値を達成するために自動でクロックを可変させる制御(例:NVIDIAのGPU Boost)が組み込まれており、目標温度を維持するためにファン回転数が上昇し続ける設計です(参照:NVIDIA:GPU Boost)。一方で、アイドル時や軽い作業でもずっと高回転が続くようなら、通気不良、バックグラウンド負荷、ドライバの不整合、ファンカーブの設定が攻撃的すぎる、といった点を順に確認します。

近年のGPUやマザーボードにはZero RPMやセミファンレスと呼ばれる機能があり、低温時はファンを停止して騒音を抑える設計があります。AMDはRadeon SoftwareにZero RPM機能があると案内しており、一定温度に達するとファンが自動で回り出す仕組みです(参照:AMD サポート:Zero RPM)。この機能が無効になっている、あるいはケース内の熱が溜まりやすい場合には、アイドルでも回転が続くことがあります。ケースファンの吸気と排気のバランス、正圧・負圧の調整、ケーブルマネジメントによるエアフロー改善は、GPUファンの過剰回転を抑えるのに効果的です。

ゲーム時・アイドル時の確認ポイント

| 場面 | 目安 | 確認・調整 | 参考 |

|---|---|---|---|

| ゲーム負荷時 | 高回転は一般的(温度上限は製品依存) | ゲーム内解像度・V-Sync・フレーム制限で発熱を制御 | 各GPUベンダーガイド |

| アイドル時 | Zero RPM対応なら停止する場合あり | Radeon/NVIDIAの設定でアイドル時の挙動を確認 | AMD:Zero RPM |

| ケース内部 | 吸気>排気で正圧にすると埃が入りにくい | フロント吸気強化、背面・天面の排気見直し | 各社ケースガイド |

ソフトウェア面では、メーカー純正の制御ツール(OMEN Gaming Hub、Armoury Crate/Fan Xpertなど)でパフォーマンス/バランス/静音のプロファイルを切り替え、ファンカーブの傾きを緩くするのが定石です。GPUドライバは不具合修正や最適化が頻繁に行われるため、最新版への更新やクリーンインストールが安定化に寄与する場合があります。なお、サードパーティの制御ツールは利便性が高い一方で、機種によっては競合や非対応が起こり得るとされるため、まずは純正ツールでの調整と監視を優先すると安全です。

ゲームの目標フレームレートを垂直同期やフレームリミットで抑えると、消費電力と発熱が下がり、ファン騒音も減らせます。描画設定の影響度はタイトルにより差がありますが、解像度・レイトレーシング・シャドウ品質・アンチエイリアスの順で温度に与える影響が大きいケースが多いとされています。

常時高回転に加え、異音(軸ぶれ音・擦れ音)や振動、RPM表示の乱高下がある場合は、ファン自体の劣化やセンサー異常の可能性があります。保証内であれば早めの相談が推奨されます。温度の許容範囲はGPUごとに異なるため、詳細はベンダーの公式仕様に従うよう案内されています。

PCファンの異常回転の対処法

- パソコンのファンがうるさい時の直し方は?

- ファンの回転数 設定の基本

- windows10/11 ファン回転数の確認

- PCのファンを掃除しないとどうなる?

- ファンが回ったり止まったりを繰り返すのはなぜか?

- まとめ PCのファンの異常回転対策

パソコンのファンがうるさい時の直し方は?

騒音の正体は、単なる回転数の高さだけではありません。羽根の形状やベアリングの摩耗、通気の乱れ、ケースの共振、さらにはソフトウェアの負荷増大が重なって体感音量が上がります。したがって、静音化は一つの操作で劇的に解決するよりも、原因に対する複合アプローチが現実的です。ここではOSの設定見直しから物理的な改善、メーカーが案内する純正ツール活用まで、再現性の高い手順を順序立てて整理します。

最初の軸は負荷の見える化です。Windowsではタスクマネージャー、Macではアクティビティモニタを使い、CPU/GPU/ディスク/ネットワークの使用率と、プロセスごとの消費を観察します。MicrosoftおよびAppleは公式ドキュメントで確認手順を公開しており、実行中プロセスの並べ替えや履歴の把握が有効とされています(参考:Microsoft サポート/Apple サポート)。この段階でバックグラウンド更新やインデックス作成、セキュリティスキャンなどが突出していれば、完了まで待つ、スケジュールを夜間にずらす、起動時の常駐を減らすだけで騒音が落ち着くことがあります。

次に電源と性能の目標値を調整します。Windows 11には電源モードがあり、公式情報ではバッテリー寿命と静音性に配慮した設定が選べるとされています(参考:Microsoft サポート)。ここを「最適な電力効率」や「バランス」に寄せると、ピーク消費電力が抑えられ、発熱とファン回転が低下します。ゲーミングや動画編集など瞬発力が重要な場面以外では、静音寄りのモードでも体感の遅さは少ないケースが多いです。

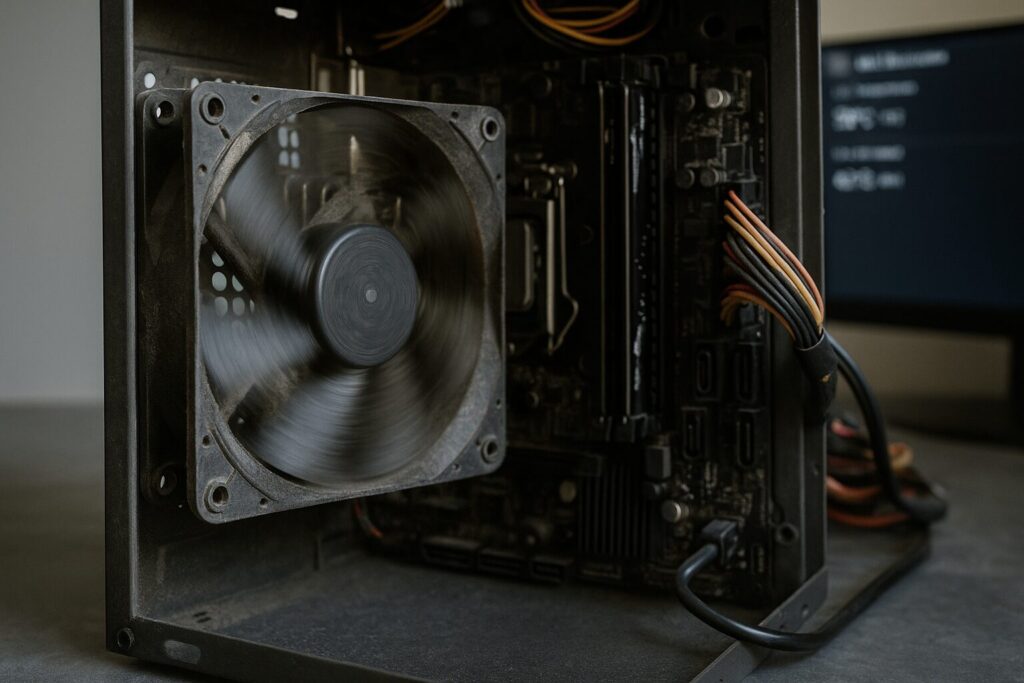

物理的なアプローチは効果が大きい項目です。吸気口やヒートシンクのフィンに付着した微細なホコリは、わずかでも空気抵抗と熱伝達の障害になり、冷却効率を落とします。メーカーの案内では、通気路の確保や高温環境の回避、ホコリ清掃が過熱対策として推奨されています(参考:HP:過熱防止)。水平で堅牢な設置、背面を壁から数センチ離す、ノートPCは底面を覆う柔らかい素材の上に置かない、といった基本も熱だまりの軽減に直結します。

制御ソフトの活用も欠かせません。多くのメーカーはファンや性能のプロファイルを切り替える純正アプリを提供しており、ASUSのArmoury CrateやHPのOMEN Gaming Hubでは、温度目標やファンカーブ(温度と回転の対応関係)を調整できます(参考:ASUS サポート/HP サポート)。勾配を緩やかにし、低温域の回転をわずかに上げると、境界温度でのオンオフを避けられ、耳障りな断続音も減ります。

ソフトウェアの健全性も静音に影響します。グラフィックスドライバの不整合はGPUのアイドルクロック維持を妨げることがあり、公式の最新版へ更新すると安定する事例が知られています。Windows UpdateやBIOS/UEFIの更新は、ファン制御やセンサー読み取りの改善を含む場合があり、メーカーは正しい手順での適用を推奨しています。なお、ファームウェア操作にはリスクが伴うため、各社の手引きを確認し、疑問点はサポートに相談してください。

用語メモ:ファンカーブは温度に対する回転率(PWMデューティ)を描いた曲線で、ヒステリシス(後述、温度が上下したときの追従の遅延幅)を設けると、境界温度での頻繁な変速を避けられます。ケース共振はパネルや設置面が振動で音を増幅する現象で、インシュレーターやネジの増し締めが有効です。

| 対処 | 期待できる効果 | 参考情報 |

|---|---|---|

| 電源モードを静音寄りに変更 | 発熱低下で平均回転が下がる | Microsoft |

| 通気路の清掃・設置見直し | 冷却効率回復で必要回転が下がる | HP |

| 純正ツールでファンカーブ調整 | 境界温度での急変と断続音を軽減 | ASUS |

ノートPCの分解清掃やサードパーティの制御ツール導入は、保証や安定性に影響する場合があります。メーカーの手順と互換性情報に従い、まずは純正機能とOS標準機能での対処を優先してください(参照:各社公式サポート)。

ファン回転数 設定の基本

ファン制御の基本は、温度センサーの値に応じて回転数(RPM)を増減させ、目標温度の維持と騒音の最小化を両立させることにあります。制御方式は主に二つで、PWM(Pulse Width Modulation、4ピン)は一定電圧でパルスのデューティ比を変え、DC(3ピン)は電圧そのものを変化させます。PWMは低速域でも回転の安定性が高く、近年のマザーボードやノートPCの制御はPWMが主流です。ASUSなどはFan XpertやArmoury Crateで温度に対する回転率を曲線で指定できると案内しており、ユーザーがシナリオ別にプロファイルを切り替えられるようになっています(参考:ASUS サポート)。

設定の肝は、曲線の形状とヒステリシス(温度上昇時と下降時で回転が切り替わるしきい値の差)です。急峻なカーブは短時間での温度変動に敏感に反応し、回転が頻繁に上下して耳障りになりがちです。これを避けるには、低温〜中温域の勾配を緩やかにし、最低回転の下限を少し高めに設定します。最低回転を極端に下げるとファン停止と起動を繰り返すハンチング(後述)を誘発するため、静音と安定の折り合いを取ることが重要です。

目標温度の決め方は、CPU/GPUの許容温度とケース内エアフローの現実的な限界を踏まえて行います。CPUのTjunctionやGPUの温度上限は製品ごとに公表され、公式サイトによると上限値はモデルごとに規定されているとされています(参考:Intel:温度情報/各GPUベンダーの仕様ページ)。目標温度は上限より十分低い値を採用し、静音プロファイルでは応答を穏やかに、パフォーマンス重視では応答をやや速めにするとバランスが取りやすくなります。

BIOS/UEFIの「Q-Fan」「Hardware Monitor」などでは、センサーの参照元(CPU、チップセット、VRM、M.2)や制御対象(CPUファン、ケースファン、ポンプ)を選び、曲線を編集できます。チップセットやM.2 SSDの温度が高止まりしている場合、該当センサーに追従するケースファンのカーブを上げるなど、デバイス別の最適化が効果的です。VRM(電圧レギュレータモジュール)はCPUへの電力を安定供給する部位で、高負荷時はここが発熱源となるため、天面や背面の排気を強化するとCPUファンの負担も減ります。

ノートPCはメーカー純正のプロファイル切替が中心です。ASUSやHPのツールではパフォーマンス、標準、静音などのモードが用意され、ファンカーブやパワーリミットが一括で調整されます。公式案内では高負荷作業時の温度上昇は設計どおりとされる一方、アイドル時の高回転が続く場合はバックグラウンドの負荷や環境温度、通気不良を見直すよう示されています(参考:HP:ファンがうるさい/常に回転)。

実践のコツ:① 低温域は緩やか、② 中温から段階的に上げる、③ ヒステリシスを数℃確保、④ 最低回転を0にしない、⑤ 季節でプロファイルを分ける。静音のしすぎは温度上昇を招くため、ストレステスト中の温度を観察し、上限に余裕を残してください。

用語メモ:ヒステリシスは制御対象の「戻り」を安定させるための余裕幅です。たとえば上昇時60℃で中速に上げたら、下降時は58℃まで下がってから低速へ戻す、といった差を持たせると変速の往復が減ります。

windows10/11 ファン回転数の確認

Windows 10/11には、OS標準でファン回転数(RPM)を直接表示する機能は用意されていません。公式ドキュメントでも、温度やRPMの取得はBIOS/UEFIやメーカーアプリ、デバイス付属ユーティリティの役割とされています。したがって、正確な数値を把握するにはハードウェア側の情報源にアクセスするのが確実です。

もっとも汎用的なのはBIOS/UEFIのハードウェアモニタです。多くの製品でCPUファンやシャーシファンのRPM、CPU温度やボード電圧が数値で確認できます。Windows上での監視は、メーカー純正の総合ユーティリティ(ASUS Armoury Crate、HP OMEN Gaming Hubなど)でセンサー値を参照する方法が案内されています(参考:ASUS サポート/HP サポート)。

GPUに関しては、NVIDIA/AMDのドライバユーティリティが温度やファンの状態を提供します。NVIDIAはnvidia-smi(コマンドライン)やGeForce Experience、AMDはRadeon Softwareでモニタリング機能を案内しています(参考:NVIDIA ドキュメント)。これらはGPU側センサーの一次情報であるため、精度面で優位です。CPUについては、メーカーやマザーボードのユーティリティが最適で、OS標準のパフォーマンスモニタでは温度を直接得られないことが多い点に注意します。

Windowsの電源モードやバックグラウンド活動は、温度とRPMの「原因」を見つけるための重要な補助指標になります。Microsoftはイベントビューアーや信頼性モニターの使い方を公開しており、アプリのクラッシュやドライバの応答停止の履歴を追うことで、ファン増速のタイミングとエラーの相関が読み解けます(参考:イベントビューアー/信頼性モニター)。

チェックの順番:① BIOS/UEFIでRPMと温度の基準値を把握、② メーカー純正ツールでOS上の挙動を確認、③ GPUはベンダー公式ツールで温度・クロック・ファンを確認、④ 変化が大きい場面をイベント/信頼性の履歴と突き合わせる。まず純正ツール優先が安定確認の近道です。

サードパーティ製の監視・制御ツールは便利ですが、機種によってはセンサー読み取りの互換性が十分でない場合や、純正ツールと競合して数値が乱れるケースがあります。公式サイトでは純正ユーティリティの使用が推奨されることが多く、まずはそれらでの確認が無難とされています。

PCのファンを掃除しないとどうなる?

清掃が行き届かない環境では、フィンの隙間や通気口に微細な塵が層状に堆積し、空気の通り道を狭めます。これは流体抵抗の増加だけでなく、フィン表面の熱伝達率低下を招くため、同じ冷却性能を得るのにより高い回転が必要になります。メーカーの過熱対策ガイドでも、通気確保とホコリの除去が基本対策として繰り返し示されています(参考:HP:過熱防止)。

実害としては、① 騒音の増加、② 温度上昇による自動クロック低下(サーマルスロットリング)、③ 長期的な部品劣化の加速、が挙げられます。CPUやGPUは温度に応じて自律的に性能を調整するため、短期的には安全を守りますが、熱がこもる状態が続くと、VRMやストレージ、メモリモジュールなど周辺部品の温度も上昇し、システム全体の安定性に影響します。公式情報によれば、Tjunctionなどの上限は製品ごとに異なるとされ、同一温度でも余裕度は機種によって違います(参考:Intel:温度情報)。

清掃の実践では、安全確保が最優先です。シャットダウンと電源ケーブルの取り外し、静電気対策(金属に触れて放電)、可能であれば屋外での作業が望ましいです。エアダスターは短く間欠的に吹き、ファン羽根は指で軽く固定して過回転を避けます。過回転はベアリング損傷の原因になります。ノートPCは分解手順が機種で大きく異なり、メーカーはユーザーによる分解可否や保証条件を明記しています。公式マニュアルに従い、難しい場合はサポートに相談してください。

設置環境の改善も清掃と同等に重要です。ホコリの吸い込みが多い床置きは避け、ケース前面のフィルターを定期的に洗浄し、ケーブルを束ねてエアフローを遮らないようにします。室温は冷却能力に直結するため、夏季はエアコンや扇風機で室温を下げると、ファンの高回転を抑えられます。メーカーのガイドでは、高温・高湿度環境での連続運用は避けるよう案内されています(参考:各社サポートページ)。

用語メモ:サーマルスロットリングは、温度上昇に伴い自動でクロックを落として発熱を抑える安全機構です。短時間の介入は仕様の範囲ですが、常態化すると性能低下が目立つため、根本の放熱改善が推奨されます。

液晶や基板に直接スプレーを吹き付ける行為、強いブラッシング、導電性の高い掃除具の使用は、破損や短絡の原因になります。公式サイトによると、清掃は電源オフを徹底し、指定の方法で慎重に行うよう案内されています(参照:メーカー公式クリーニングガイド)。

ファンが回ったり止まったりを繰り返すのはなぜか?

断続的に回る・止まるを繰り返す現象は、制御理論でいうところの「ハンチング」に近い挙動です。温度があるしきい値の近くを行き来すると、ファンが上がって冷え、すぐ下がってまた温度が上がる、という往復が生まれます。原因の多くは、ファンカーブが急峻であること、ヒステリシス幅が小さいこと、最低回転が低すぎること、そしてソフトウェア側の負荷変動が細かく発生していることです。加えて、センサー値の更新周期が速すぎる場合も、瞬間的なノイズで回転が変化しやすくなります。

対処の第一歩は、温度の時間変化を落ち着かせることです。Windows 11の電源モードを静音寄りにし、CPUのターボ動作が短時間で上下しすぎないようにします(参考:Microsoft サポート)。次に、純正ユーティリティでファンカーブの低温域をわずかに引き上げ、勾配を緩くし、ヒステリシス(上げ時と下げ時の差)を2〜5℃程度確保します。これにより、温度が境界付近に留まっても回転の切り替えが連発しにくくなります。

センサーやBIOS/UEFIの更新も有効です。メーカーはファン制御のアルゴリズム改良やセンサー読み取りの安定化をアップデートに含めることがあり、公式手順に従って適用することで、ハンチングが自然に収まる例があります。ケース内のエアフローを整えることも忘れてはいけません。吸気と排気のバランスが悪いと、温度が短周期で上下してしまい、制御が落ち着きません。フロント吸気を増やし、天面・背面の排気を確保し、ケーブルで通路を塞がないようにします。

最低回転の再設定は強力な手段です。Zero RPMやセミファンレスを採用するGPUは、低温時にファンを完全停止しますが、ケース内部の温度がやや高いと、しきい値をまたいで停止と起動を短周期で繰り返しやすくなります。AMDはZero RPM機能について公式に説明しており、一定温度で停止・起動が切り替わるとされています(参考:AMD:Zero RPM)。この場合、最低回転をゼロではなく低速で回し続ける設定にすると、温度の谷と山が緩和され、耳障りな断続音が減ります。

最後に、負荷変動の源を減らします。クラウド同期、ウイルススキャン、検索のインデックス作成、ゲームランチャーのバックグラウンド更新などは細かいスパイクを作ります。スケジュールをアイドル時間帯に移す、常駐を間引く、ゲーム内のフレームレート上限を設定して消費電力の波を平坦化する、といった対処で温度変動が小さくなり、結果としてファン制御も安定します。

安定化の設計指針:① 勾配を緩やかに、② ヒステリシスを設ける、③ 最低回転を少し上げる、④ エアフローを整える、⑤ バックグラウンド負荷を平準化。制御と環境の両輪で整えることが、もっとも再現性の高い解決策です。

まとめ PCのファンの異常回転対策

- 起動直後の一時的増速は仕様の可能性を先に検討

- 高回転が続くときはCPUとGPUの負荷要因を可視化

- 電源モードを静音寄りにして発熱のベースを抑制

- 通気口とフィン清掃で冷却効率を回復し回転を低減

- 室温と設置環境の見直しで常時高回転の誘因を排除

- 純正ユーティリティでファンカーブを緩やかに設計

- ヒステリシス設定で回ったり止まったりを防ぎ安定

- GPUはZero RPMの挙動を理解し最低回転も検討する

- アイドル高回転はバックグラウンド負荷を優先点検

- ドライバとBIOSは公式手順で更新し互換性を確保

- ノートPC分解は保証条件を確認し無理は避けて相談

- イベントと信頼性モニターでエラーと相関を確認

- ゲームは解像度とフレーム上限で発熱を賢く管理

- 温度上限は製品差があるため公式仕様を要参照

- 異音や振動を伴う場合は早期にメーカーへ相談