PC同士やLan接続に関する疑問を持つ読者が、最短距離で正しい手順に到達できるように、用途別の最適解と根拠を体系化しました。この記事では、PC同士をLanで接続する基本からはじめ、PC同士をLAN接続すると何ができるようになるか、データ転送に適したケーブルの選び方と注意点、なぜPCにLANポートが2つ搭載されることがあるのかという設計背景、Lan接続時のipアドレス設計や無線Lanの取り扱い、そしてLan接続でのインターネット共有設定まで、実務で迷いやすい論点を順序立てて解説します。さらに、PC同士のLan接続の手順と注意、データ移行windows11/10の基本、有線Lanとハブの使い分け、windows11/10それぞれでの具体的な2台接続手順、PC同士でインターネット共有するための設定、最後にチェックリスト形式のまとめまでを一気に確認できる構成としました。各所に公式ドキュメントへの参照リンクを添え、再現性と検証性を担保しています。

- PC同士のLan接続の種類とできることを理解

- Windows 11/10での具体的な設定手順を把握

- 有線と無線・ハブの使い分けと速度の目安を整理

- インターネット共有とセキュリティ上の注意点を確認

PC同士をLanで接続する基本

- PC同士をLAN接続すると何ができるようになるか?

- データ転送とPC同士をつなぐケーブルは?

- なぜPCにLANポートが2つあるのか?とファイル共有

- Lan接続でのipアドレスと無線Lan

- Lan接続でのインターネット共有設定

PC同士をLAN接続すると何ができるようになるか?

同一ネットワークにあるPC同士は、Windowsの標準機能だけでファイル共有、プリンター共有、バックアップの相互保存、メディアのストリーミング、リモート支援(Quick Assistやリモートデスクトップ)など多様な連携が可能です。とくにファイル共有は、エクスプローラーの共有操作だけで構成でき、追加ソフトなしで業務の下支えになります。Windows 11/10はSMB(Server Message Block)というファイル共有プロトコルを使っており、現在の既定はSMB3系です。SMB3はデータ暗号化(AES-128/256)や署名の強化に対応しているため、SMB1に比べ安全性とパフォーマンスの両面で優位と説明されています(参照:SMB セキュリティの概要|Microsoft Learn)。

実務面でのメリットは、大容量ファイルの高速コピーとフォルダー単位のアクセス制御にあります。LAN経由のコピー速度は回線帯域やPC側のストレージ速度の影響を受けますが、1Gbps環境であれば実効80〜110MB/秒程度が目安とされることが多く、例えば50GBのイメージファイルであればおおむね10〜15分台での転送が期待できます。10GbE環境かつNVMe SSD同士であれば、設計次第で数分〜十数分まで短縮できるケースもあります。反対に、100Mbps環境やHDD同士では20MB/秒未満に留まることがあり、実時間は大きく延びます。こうしたギャップは、ケーブルカテゴリ、ハブの規格、NICのリンク速度、ストレージI/O、CPU負荷、ウイルス対策ソフトのリアルタイムスキャンなど多因子に起因します。

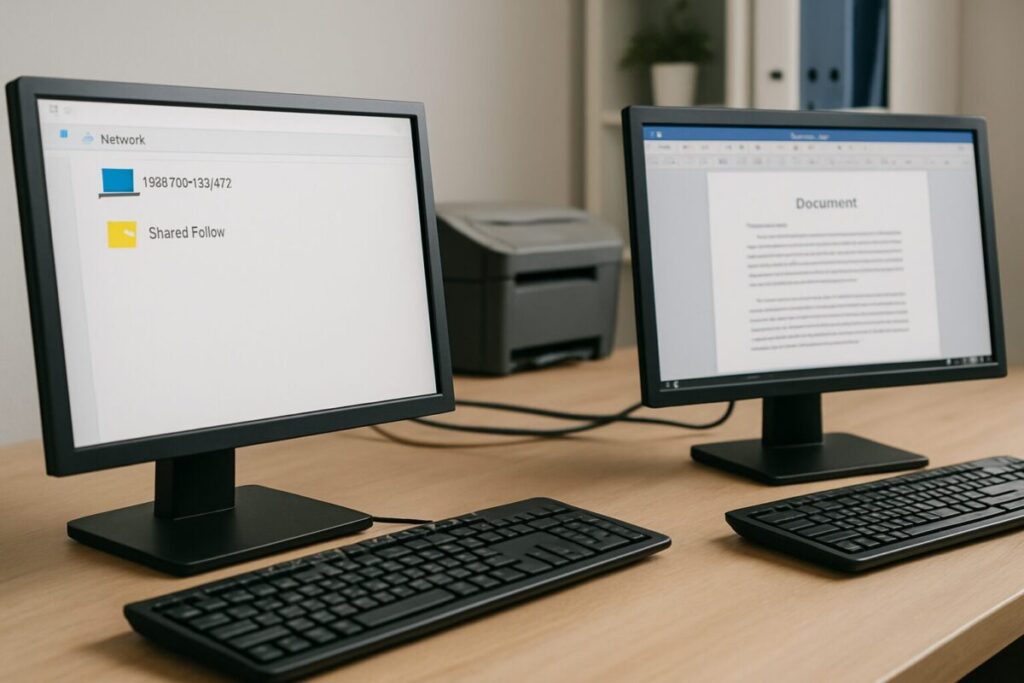

共有フォルダーは、Windowsの「ネットワークと共有センター」でネットワーク探索とファイルとプリンターの共有を有効化し、フォルダーのプロパティから特定のユーザーまたはEveryoneに読み取り/書き込み権限を割り当てるだけで開始できます。手順と注意点は公式の解説が詳しいため、セットアップ前に確認しておくと手戻りを減らせます(参照:Windows でのネットワーク経由のファイル共有|Microsoft サポート)。

近距離での小容量の受け渡しには近距離共有(Nearby sharing)も有効です。これはBluetoothとLANを併用してペアのPCに素早くファイルやURLを送る仕組みで、USBメモリーの抜き差しを省けます(参照:Windows の近距離共有|Microsoft サポート)。

プリンター共有は、印刷キューの公開により同一ネットワーク内のPCから利用できるようになります。加えて、メディアのストリーミング(DLNAやWindows Media Streaming)を利用すれば、写真や動画をLAN上の別PCや対応テレビへ配信できます。ただしメディア機能はファイル共有よりも設定項目が多いため、企業環境では必要最小限の機能のみ有効化する方針が一般的です。

リモート支援の文脈では、Windows 10以降で提供されるQuick Assistが、ヘルプ側と受け手側の画面共有や操作支援に使えます。社内LANだけでなくインターネット越しの支援も想定されていますが、社内ポリシーに従い多要素認証や利用権限の管理を行うことが推奨されています(参照:Quick Assist|Microsoft サポート)。

用途別の推奨手段(目安)

| 目的 | 推奨機能/方法 | 長所 | 留意点 |

|---|---|---|---|

| 大容量の一括コピー | 共有フォルダー+Robocopy | 再試行や差分のみコピーが容易 | 権限/NTFS ACLを理解して運用 |

| 小容量の即時受け渡し | 近距離共有 | 準備が簡単でミスが少ない | サイズが大きいと所要時間が延びる |

| 共同印刷 | プリンター共有 | ドライバー一元管理 | Windows Updateの影響に注意 |

| メディア視聴 | メディアストリーミング | TV/他PCから直接再生 | 対応コーデックや帯域に依存 |

SMB1は脆弱性の観点から推奨されません。MicrosoftはSMB1を既定で無効化する方針を示しており、やむを得ず古いデバイスと互換を取る場合も範囲と期間を限定することが推奨されています(参照:SMB バージョンの検出/有効化/無効化|Microsoft Learn)。

データ転送とPC同士をつなぐケーブルは?

物理層の選択は、転送速度と安定性を左右します。PC同士の有線直結で使うのは、一般にRJ45コネクターのEthernetケーブルです。ケーブルにはストレートとクロスの配線方式があり、古い機器では用途が分かれていましたが、近年のNIC(ネットワークインターフェース)はAuto-MDI/MDIXという自動判別機能を備え、ストレート/クロスのいずれでもリンクアップできることが多くなっています(参照:Cisco | Auto-MDI/MDIX の概要)。

速度の目安はケーブルのカテゴリ(Cat)で表現され、Cat5eは1Gbps、Cat6は1Gbps(条件を満たす短距離で10Gbps事例あり)、Cat6Aは10Gbpsが一般的な仕様です。規格上の上限を満たしていても、実効スループットはプロトコルオーバーヘッドやストレージI/Oで目減りします。理論換算では、100Mbpsは約12.5MB/秒、1Gbpsは約125MB/秒、10Gbpsは約1,250MB/秒が上限ですが、実務ではそれぞれ8〜11MB/秒、80〜110MB/秒、0.7〜1.1GB/秒程度に収束することが多いと報告されています。たとえば50GB(約50,000MB)を転送する場合、100Mbpsで約75分、1Gbpsで約8〜10分、10Gbpsで1分弱〜数分が概算の目安です。なお、ストレージがHDD(150MB/秒前後)かSATA SSD(500MB/秒前後)かNVMe SSD(2,000MB/秒以上)かによって、ボトルネックは容易に入れ替わります。

シールドの有無も選択肢に入ります。UTP(非シールド)ケーブルは取り回しが良くコストも低い一方、強い電磁ノイズ環境ではSTP(シールド)ケーブルの方がノイズ耐性に優れるとされています。一般家庭や小規模オフィスではUTPで問題ないケースが多いですが、10GbEでの長距離配線やモーター/蛍光灯が多い現場ではSTPを検討すると安心です。メーカー仕様で周波数帯域(MHz)や対応距離が示されるため、設置環境と必要帯域に見合った選択が重要です(参考例:Eaton(Tripp Lite) Cat6A ケーブル)。

NIC側の仕様も確認しましょう。2.5GbE/5GbEに対応するNBASE-T(IEEE 802.3bz)は、既存のCat5e/Cat6配線を活かしながら帯域を引き上げられる規格として普及が進んでいます(参照:IEEE 802.3bz)。スイッチ(ハブ)がマルチギガ対応であれば、ケーブルを張り替えずに段階的な高速化が可能です。

USB-CしかないPCの有線化

最近の薄型ノートは有線LANポートを省略する傾向があります。USB-C to Ethernetアダプター(USB 3.0/3.1/3.2対応)を用いれば1GbEや2.5GbEのリンクを確立でき、ドライバーもOS標準で賄える場合が増えています。大量転送時の安定性やCPU負荷はアダプターのコントローラー(Realtek/ASIX/Intel等)で差が出ることがあります。導入前にOSサポートと電力要件を確認しましょう。

カテゴリー別の選び方(要点)

- コスパ重視ならCat5e(1Gbpsまで)。2.5GbE運用の余地あり

- 短距離の局所10GbEやノイズ対策兼ねるならCat6/Cat6A

- 取り回しを優先する配線にはフラットケーブルより標準径を推奨

- 長期運用はケーブル品質(曲げ半径・被覆材)も重視

なぜPCにLANポートが2つあるのか?とファイル共有

デスクトップやワークステーション、産業向けPCでは、LANポートが2基以上搭載される構成が珍しくありません。背景には、冗長化、帯域集約、ネットワーク分離、共有/ブリッジといった要件があります。冗長化はリンク障害時に自動的に別ポートへフェイルオーバーさせる狙いで、帯域集約(Link Aggregation、IEEE 802.1AX/LACP)は複数リンクを論理的に束ねてスループットを高めます。ネットワーク分離は、業務LANと検査機器用LANを物理的に分け、ブロードキャストやセキュリティポリシーを明確化する設計です。

Windows クライアント(11/10)は標準で本格的なNICチーミング機能(サーバーOSのNIC Teaming相当)を提供しておらず、LACPを用いた帯域集約は一般にサーバーエディションやベンダー独自ユーティリティの領域です(参照:NIC Teaming|Microsoft Learn)。クライアントPCで2ポートを活かす現実的な使い方は、片方を外部回線(インターネット)、もう片方をローカル機器用セグメントとして切り分ける構成です。後段の「Lan接続でのインターネット共有設定」で扱うICS(インターネット接続の共有)を組み合わせれば、外部回線をもう一方のポート側に配布できます。

ファイル共有の観点では、共有元と共有先が同一IPサブネットにあるとき最も設定が簡単です。異なるサブネット間で共有フォルダーへアクセスするには、ルーティング(経路情報)か、ブリッジ(L2での橋接)が必要です。Windowsは複数アダプターを「ネットワークブリッジ」で束ねられますが、STP(スパニングツリープロトコル)を理解せずに多重ループを作ると通信断を招くおそれがあるため、シンプルな2台直結の範囲ではブリッジを使わず、同一サブネットでの直結に留めるのが安全です。

ネットワークの「見え方」が不安定な場合は、Windowsのネットワークカテゴリー(パブリック/プライベート)を確認します。プライベートに設定されていないと、ネットワーク探索やファイル共有が既定で抑制されます。管理者権限のPowerShellで下記コマンドから状態確認と切り替えが行えます。

# 現在のプロフィールを確認

Get-NetConnectionProfile

# 対象インターフェイスをプライベートに変更(InterfaceIndexは環境に合わせて)

Set-NetConnectionProfile -InterfaceIndex 13 -NetworkCategory Private共有が見えない、資格情報を求められるといった典型的なトラブルは、ネットワーク探索無効化、ファイアウォールのブロック、来歴の残った認証情報の衝突(資格情報マネージャー)、相手PC名の名前解決不良(NetBIOS/LLMNRの問題)など複数の要因が重なって起きます。IPアドレス直指定(例:\\192.168.1.3)で開けるか、資格情報はPC名\ユーザー名形式で通るかを切り分けるのが近道です(参照:Windows 11 のPC間共有に関するQ&A|Microsoft)。

企業・研究用途で複数ポートを活かす際は、情報資産を扱うセグメントと装置直結のセグメントを分離し、不要なプロトコル(LLMNR、NetBIOS over TCP/IP など)を無効化する運用が推奨されています。セグメントをまたぐ共有可否はポリシーで明確にし、監査ログを取得しましょう。

(この後のセクション「Lan接続でのipアドレスと2台接続と無線Lan」「Lan接続でのインターネット共有設定」に続けて、アドレス設計やICSの具体的な設定を詳説します)

参考文献: Windows でのネットワーク経由のファイル共有(Microsoft)/ SMB セキュリティの概要(Microsoft Learn)/ Auto-MDI/MDIX(Cisco)/ 近距離共有(Microsoft)

Lan接続でのipアドレスと無線Lan

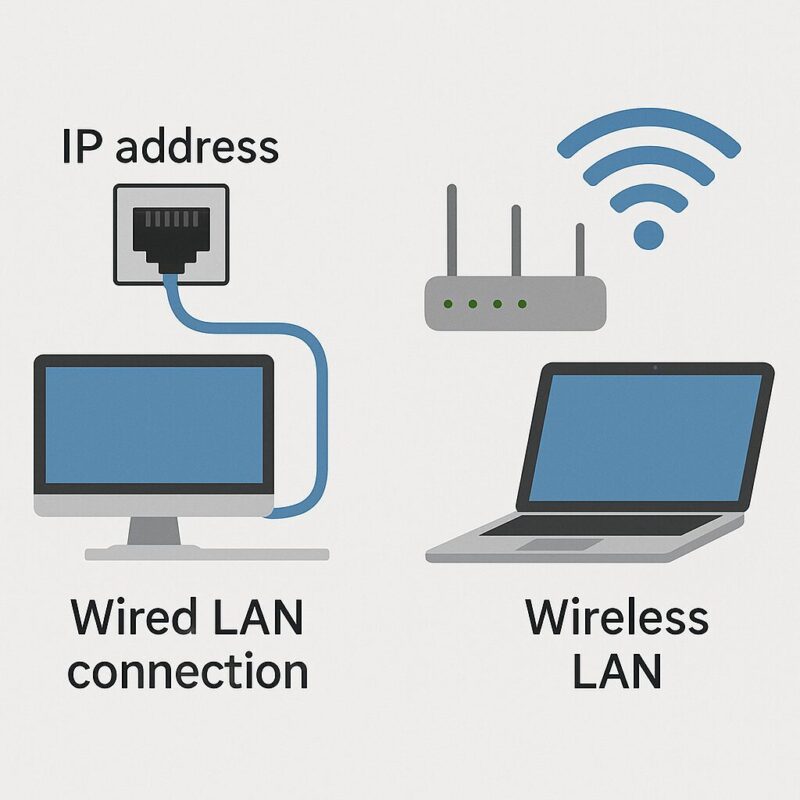

PC同士の連携は、物理的にケーブルや無線でつながっているだけでは成立しません。通信相手を見つけるためのIPアドレス(ネットワーク上の住所)と、同じ町内を定義するサブネットマスク、必要に応じて別の町へ出るためのデフォルトゲートウェイ、名前から住所を引くDNSの役割を押さえると、設定やトラブルシュートが一気に合理的になります。IPv4の基本では、同一サブネットに属する2台はルーターなしでL2スイッチ/ハブまたは直結で通信できます。よって、2台直結や同一ハブ配下でのファイル共有は、同一サブネットのIPを割り当てることが第一歩です(参照:IETF RFC 1918(プライベートアドレス))。

2台直結では、DHCPサーバーが存在しないため静的IPを指定するのが確実です。例えば、PC1を192.168.1.2/24、PC2を192.168.1.3/24とし、デフォルトゲートウェイとDNSは未設定(空欄)で問題ありません。Windows 11/10では、設定 → ネットワークとインターネット → さらに詳しい設定(またはコントロールパネルのネットワークと共有センター)から、対象アダプターのインターネットプロトコル バージョン4(TCP/IPv4)のプロパティで手動設定します(参照:Windows の主要ネットワーク設定|Microsoft サポート)。

APIPA(リンクローカル)とは

DHCPが見つからない環境でWindowsは169.254.0.0/16(リンクローカル)を自動採番することがあります。これをAPIPAと呼び、同じセグメント内で偶然同じ範囲になれば通信できる場合がありますが、安定性や意図しない競合の観点から、直結運用では静的IP指定が推奨されます(出典:IETF RFC 3927)。

同一ハブ/スイッチ下での2台接続も考え方は同じです。ハブにルーターが併設されていない(DHCPがいない)なら静的、家庭用ルーター配下のLANポートに接続しているなら自動取得(DHCP)で足ります。サブネットの一致は「先頭の3オクテットが同じ、マスクは255.255.255.0」のように覚えると実務で迷いにくくなります。

| シナリオ | PC1 | PC2 | ゲートウェイ/DNS | ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 直結(ケーブルのみ) | 192.168.1.2 / 255.255.255.0 | 192.168.1.3 / 255.255.255.0 | 未設定 | インターネットには出ない運用 |

| ハブのみ(DHCPなし) | 192.168.10.2 / 255.255.255.0 | 192.168.10.3 / 255.255.255.0 | 未設定 | 2台以上でも同じ方針 |

| 家庭用ルーター配下 | 自動取得(例 192.168.0.10) | 自動取得(例 192.168.0.11) | 自動取得 | 共有や探索のみ手動で有効化 |

無線LANでの2台接続は、同一のアクセスポイント(SSID)に接続し、ネットワークプロファイルをプライベートに設定したうえで、ネットワーク探索とファイルとプリンターの共有をオンにすることが要点です。Windows の公式手順は、エクスプローラーのプロパティと共有の詳細設定の両方を示しているため、参照しながら画面項目を合わせるとミスを防げます(参照:ネットワーク経由のファイル共有|Microsoft サポート)。

Wi-Fiでの直結に近い手段として、Windowsのモバイルホットスポットやデバイス間のWi-Fi Directが使われます。ホットスポットはPC自体がアクセスポイントとしてふるまい、もう一台を接続させる仕組みです。業務ネットワークに参加させたくない端末間の一時的な共有に向いています(参照:Windows のモバイルホットスポット|Microsoft サポート)。

アドレス設計の小さなコツ

- プライベートアドレスはRFC 1918の範囲(10/8、172.16/12、192.168/16)から選ぶ

- 直結でインターネットに出ないならゲートウェイ/DNSは空欄で良い

- 同一セグメントの範囲外(例 192.168.1.x と 192.168.2.x)では相互に見えない

- 名前解決で迷ったら一度「\\相手のIPアドレス」でアクセスして切り分け

セキュリティ対策ソフトやOSのファイアウォールがファイル共有(SMB)やネットワーク探索をブロックする設定になっていると、正しいIP設計でも相手が見えません。Windows Defender ファイアウォールの許可アプリに「ファイルとプリンターの共有」「ネットワーク探索」を含める設定が必要です(参照:ファイアウォールを通過させるアプリの許可|Microsoft)。

ネットワークプロファイルがパブリックになっていると、共有関連の受け入れが既定で無効です。GUIで切り替えられない場合は、管理者PowerShellから以下で確認・変更できます。

# 現状のプロファイル一覧

Get-NetConnectionProfile

# InterfaceIndex を確認し、プライベートへ変更

Set-NetConnectionProfile -InterfaceIndex 13 -NetworkCategory Private最後に、IPv6を無効にするべきかという問いも多く見られます。Microsoftは互換性と将来性の観点からIPv6の無効化を推奨していません。単純な2台間共有でIPv6が妨げになるケースは稀で、むしろ名前解決や近隣探索(Neighbor Discovery)に寄与するため、特段の理由がない限り有効のままが安全です(参照:IPv6 FAQ|Microsoft Learn)。

Lan接続でのインターネット共有設定

PC Aがインターネット回線に接続でき、PC BはLANだけ接続されているという状況では、AからBへ回線を分ける選択肢がいくつかあります。Windowsが提供するのは、インターネット接続の共有(ICS)とモバイルホットスポットの2系統です。どちらもネットワークを中継する仕組みですが、構成と前提が少し異なります。

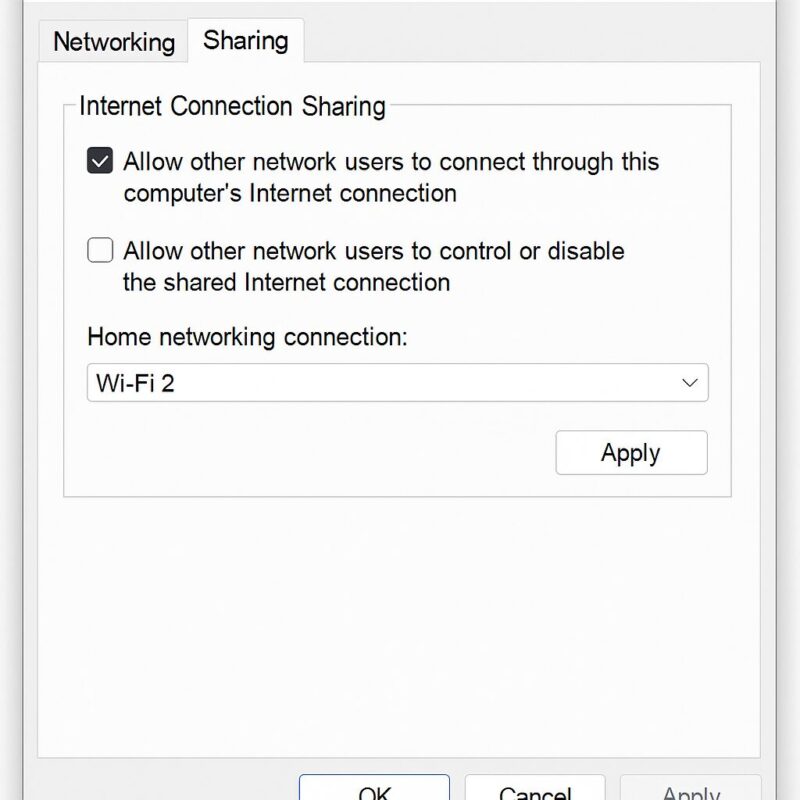

ICSは、Aの「外側」アダプター(例:Wi-Fiや有線WAN)で受けた通信を、Aの「内側」アダプター(例:有線LAN、別のWi-Fi)へNAT(アドレス変換)して配布する方式です。内側のアダプターに対してWindowsがプライベートアドレスを自動割り当てし、DHCPやDNSプロキシの役割も兼ねて、Bは「自動取得」のままでインターネットに出られる構成になります(参照:関連:ホットスポット/共有|Microsoft、ICS の概要と注意点(Microsoft Q&A))。操作は、外側アダプターのプロパティ → 共有タブから「ほかのユーザーにこのコンピューターのインターネット接続を通しての接続を許可する」をオンにし、内側アダプターを選ぶだけです。

モバイルホットスポットは、AがSSIDとパスワードを持つアクセスポイントとしてふるまい、BをWi-Fiクライアントとして接続させます。ICSと同様にNATでの中継ですが、物理的な内側アダプターがWi-Fi(ソフトAP)として動作する点が異なります。設定は「設定 → ネットワークとインターネット → モバイルホットスポット」で共有元の回線(Wi-Fi/有線など)と共有先(Wi-Fi/Bluetooth)を選び、トグルをオンにします(参照:Windows のモバイルホットスポット|Microsoft サポート)。

ICSとホットスポットの使い分け

- ケーブルでBをつなげるならICS(Aの有線ポートを内側に)

- ケーブルなしでBをつなげるならホットスポット(AがAPに)

- 既存Wi-Fiを中継してBにもWi-Fiで配る場合はハード/ドライバーの対応要件に注意

- 複数台に配る場合は家庭用ルーターの導入が安定(同時接続数や電波品質の面)

共有がうまくいかない典型例には、ICSとモバイルホットスポットの競合、外側と内側のアダプター誤指定、サードパーティ製セキュリティソフトによるNAT/DHCP機能のブロック、内側アダプターの固定IP残り(自動取得でない)などが挙げられます。まず片方の機能を完全にオフにし、内側アダプターはIPv4/IPv6ともに自動取得へ戻してから再設定すると解決が早い傾向があります(参照:ホットスポットが有効化できない場合の対処|Microsoft Q&A)。

ICS/ホットスポットはあくまで簡易的な共有です。VPNポリシー、社内セグメント設計、ログ監査の要件がある環境では、専用のルーター/ファイアウォールでの分離と中継が推奨されます。Windowsの公式ドキュメントでも、共有時は不要なサービスをオフにし、最新の更新プログラム適用と適切な資格情報管理を行うことが案内されています(参照:ファイル共有のベストプラクティス|Microsoft)。

IPアドレス設計の視点では、ICSが内側に配布するサブネットはWindows側で自動選定され、既存ネットワークと衝突しないよう設計されています。BはDHCPで自動取得とし、静的に手動設定しないことが成功のコツです。なお、Bがプロキシ設定や固定DNSを保持していると外部到達性に影響するため、共有テスト前に「インターネットオプション」や「ネットワークとインターネット」で余計な固定値がないか確認しておきます。

最後に、トラフィック品質の観点です。Aのストレージコピーや動画エンコードなどCPU/ディスク負荷が高い処理は、ICS/ホットスポットの中継スループットを低下させることがあります。安定運用が必要な場合は、A側でバックグラウンドタスクの負荷を避け、必要に応じて有線内側(イーサネット)を選ぶとジッタが抑えられます。帯域要件が厳しいときは、簡易共有ではなく市販ルーターやスイッチへの移行を検討するとよいでしょう。

参考リンク: Windows モバイルホットスポット(Microsoft)/ ICS の設定/制限(Microsoft Q&A)/ RFC 1918 Private Addressing(IETF)

PC同士のLan接続の手順と注意

- データ移行 windows11/10の基本

- 有線Lanとハブ

- windows11で2台接続手順

- windows10で2台接続手順

- PC同士でインターネット共有するにはどうすればいいか?

- PC同士のLan接続まとめと次の一歩

データ移行 windows11/10の基本

OS標準機能だけで安定してデータ移行を行うには、共有フォルダーの設定とコピー手段の選定を丁寧に進めることが近道です。エクスプローラーのドラッグ&ドロップでも移行は可能ですが、途中で中断が起きた場合の再開性やログの有無、属性・アクセス権の保持などの観点では、Robocopy(Windowsに同梱される高信頼コピーコマンド)を活用したほうが再現性が高まります。Robocopyは断線・スリープ・ファイルロックなどのエラーに対して再試行やリトライ間隔の制御が可能で、差分コピー(更新分のみ)も得意です(参照:Robocopy コマンド|Microsoft Learn)。

共有フォルダーの作成手順はWindows 11/10でほぼ共通です。ネットワーク探索とファイルとプリンターの共有を有効化し、共有したいフォルダーのプロパティから「共有」タブを開いて、Everyone(読み取り/書き込み)または特定ユーザーを追加します。資格情報の入力を求められる場合は、相手PC側のユーザー名を「PC名\ユーザー名」形式で指定すると通ることが多く、同名アカウントの衝突を避けられます(参照:Windows のファイル共有|Microsoft)。

エクスプローラー vs Robocopy(使い分けの目安)

| 観点 | エクスプローラー | Robocopy |

|---|---|---|

| 中断・再開 | 明示的な再開機能は限定的 | /Z(再起動可)や再試行パラメータで耐障害性 |

| 差分コピー | 上書き確認で手作業 | /MIR /XO /MAXAGE などで自動差分 |

| 属性/ACL保持 | NTFS権限の保持は不可 | /COPY:DATSOU /SEC でメタデータごと転送 |

| ログ | 履歴が残りにくい | /LOG でファイル単位の結果を保存 |

| 習熟度 | 直感的で簡単 | コマンド知識が必要 |

Robocopyの代表的な実行例を示します。ここでは、共有元PCの「\\PC-A\Share」から共有先PCの「D:\Backup」に、タイムスタンプ・属性・ACL(アクセス制御リスト)を含めてミラーリングし、再試行回数や待ち時間、ログ出力を指定しています。

robocopy "\\PC-A\Share" "D:\Backup" /MIR /COPY:DATSOU /R:3 /W:5 /FFT /Z /LOG:"D:\backup-log.txt"/MIR はソースと宛先をミラー化するため、宛先にのみ存在するファイルは削除されます。安全を優先する場合は、まず /E(サブディレクトリ含む)や /L(一覧のみ、実行しない)でドライランを行い、意図しない削除が起きないかを確認すると安心です。SMB 経由のコピーはウイルス対策ソフトのリアルタイムスキャンによるオーバーヘッドを受けるため、大量転送時は例外設定の検討余地があります(組織ポリシーに従ってください)。

整合性の確認には、certutil -hashfile を使ったハッシュ照合(SHA-256など)が有効です。送受信両側で同一値になれば転送途中の化けや欠落を簡易確認できます(参照:Windows の暗号ハッシュ関連|Microsoft)。

近距離共有とOneDriveの位置づけ

小さなファイルのスポットコピーは近距離共有(Nearby sharing)が手軽です。ネット越しのやり取りやモバイルからの参照が必要ならOneDrive等のクラウドが適しています。ただし、機微情報の取り扱いは組織ポリシーに従い、共有リンクの公開範囲を最小化しましょう(参照:近距離共有|Microsoft)。

Windows 7 時代の「Windows Easy Transfer」は提供終了とされ、現在はサードパーティ製の移行ツールまたは手動コピーが案内されています。アプリケーションによっては設定やライセンス再認証が必要です(参照:Windows 7 からの移行手引き|Microsoft)。

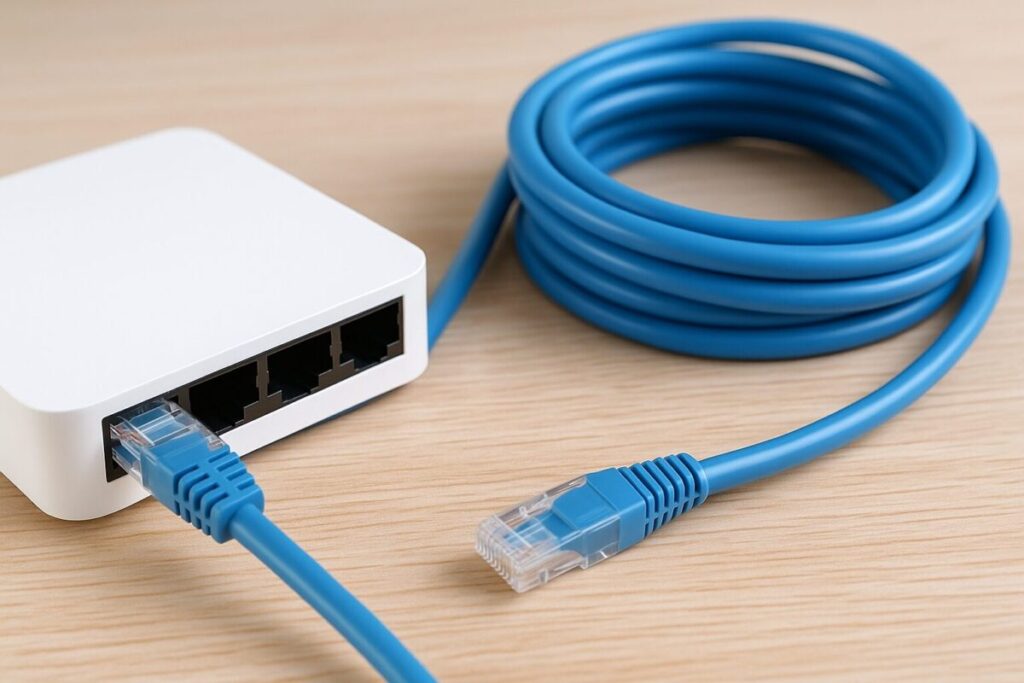

有線Lanとハブ

2台だけで完結するなら、ケーブル直結は配線が最短でレイテンシも低く、物理的なトラブルポイントが少ない構成です。直結では双方のNICがリンクアップすれば通信でき、近年のNICはAuto-MDI/MDIX対応によりストレートケーブル一本で接続できる場合がほとんどです(参照:Cisco|Auto-MDI/MDIX)。一方、ハブ/スイッチ経由は台数拡張や配線整理、速度の見える化に有利です。LEDのリンク表示やポート速度の判別ができるため、100Mbpsで頭打ちになっていないかなどを早期に把握できます。ギガビット非対応の古いハブやケーブル(Cat5未満)が混在すると全体のボトルネックになるため、リンク速度(1.0 Gbps 以上)が交渉されているかをまず確認しましょう。

配線トポロジ別の特性(概観)

| 方式 | 構成 | 長所 | 注意点 | 性能の目安 |

|---|---|---|---|---|

| 直結 | PC—ケーブル—PC | 最短経路・低遅延・低コスト | IPを手動で揃える、ネットワークは1対1 | NIC/ケーブル依存で1G〜10G |

| ハブ/スイッチ | PC—スイッチ—PC | 拡張性・管理性・可視化 | 機器のスループット/バッファに依存 | スイッチ仕様に準拠(1G/2.5G/10G) |

| ルーター配下 | PC—スイッチ—ルーター—スイッチ—PC | DHCP/名前解決が容易 | ファイル共有は同一LAN(ブロードキャスト域)で | 家庭用は内部1Gbpsが一般的 |

スループット低下の典型原因は、デュプレックス不一致(片側が全二重、片側が半二重)と、古い100Mbps機器の混在、あるいはケーブル品質不良です。デュプレックスは現行機では自動ネゴシエーションで一致するのが通常ですが、手動固定が残っているとコリジョンの再送で大きく性能が落ちます。Windowsでは「ネットワークアダプターのプロパティ → 詳細 → Speed & Duplex」で現状を確認できます。Cat5e/6 で1Gbpsに上がらない場合、端子やケーブルの曲げ半径、結線の断線に起因することが多いため、別ケーブルへの差し替えが最短の切り分けです。

スイッチを使う場合は、可能ならマルチギガ(2.5GbE/5GbE)対応を選ぶと、後からNICだけを入れ替えて段階的に高速化できます。NBASE-T(IEEE 802.3bz)は既存のCat5e配線でも2.5GbE/5GbEが動作することを想定した規格です(参照:IEEE 802.3bz)。

古い「リピータ型ハブ」(いわゆるハブ)と、現在主流のスイッチングハブは動作が異なります。リピータは同時通信が実質1台に制限され、衝突ドメインが広いため性能劣化が顕著です。今から新規で導入するならスイッチングハブ一択と考えて差し支えありません。

ネットワークトラブルの初動は、ipconfig /all でIP/ゲートウェイ/DNSを確認し、ping で相手のIPへ到達するか、arp -a でMACアドレスが解決されているかを見ます。ARP解決ができていれば物理層〜L2までは通っており、以降はファイアウォールや共有設定の問題である可能性が高いと推定できます。

windows11で2台接続手順

Windows 11 環境での2台接続は、「物理接続 → IP設定 → ネットワークプロファイルと共有設定 → 共有フォルダーの公開 → アクセス確認」の順に進めると迷いにくくなります。ここではケーブル直結の例を主軸に、ハブ/ルーター配下の場合の分岐も併記します。

1. 物理接続とリンク速度の確認

Cat5e 以上のLANケーブルで2台を直結します。トレイのネットワークアイコンから「ネットワークとインターネットの設定」を開き、対象のイーサネット接続が接続済み(1.0 Gbps など)と表示されるか確認します。1.0 Gbps 未満で張り付く場合はケーブル・ハブ・ポートの品質を疑い、差し替えで切り分けます。

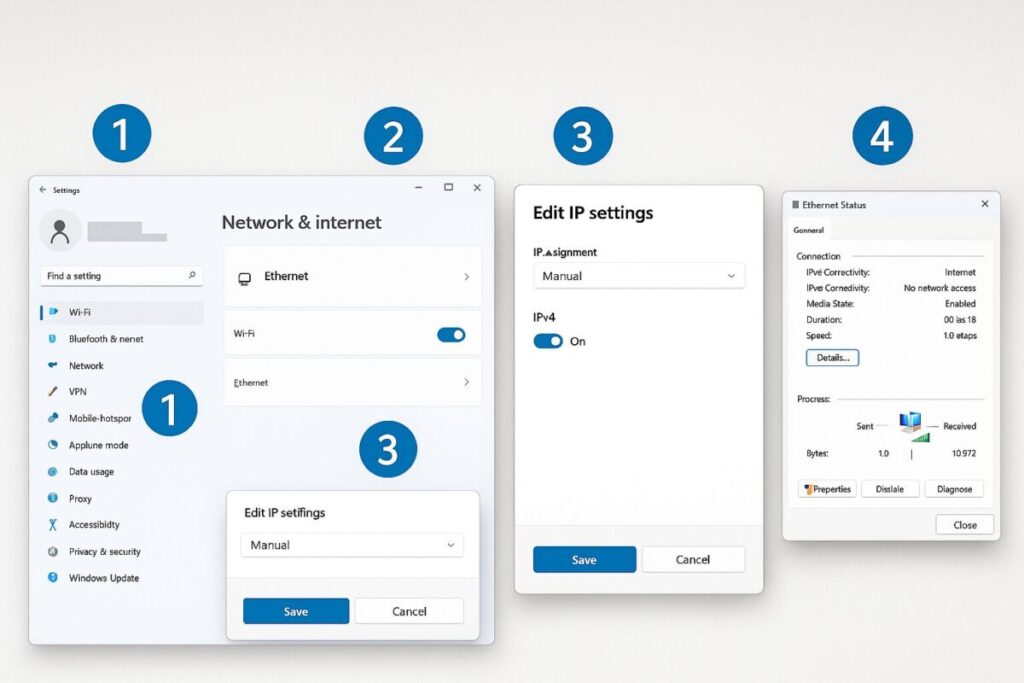

2. IPアドレスの手動設定(直結時)

設定 → ネットワークとインターネット → さらに詳しい設定 → ネットワークアダプターオプションの詳細表示 → 対象の「イーサネット」を右クリックしてプロパティ → 「インターネット プロトコル バージョン4(TCP/IPv4)」を選び、次のIPアドレスを使うで例の値(PC1: 192.168.1.2/255.255.255.0、PC2: 192.168.1.3/255.255.255.0)を指定します。デフォルトゲートウェイとDNSは空欄のままで問題ありません(参照:ネットワーク設定(Windows サポート))。

3. ネットワークプロファイルと共有の有効化

設定 → ネットワークとインターネット → イーサネット → ネットワークプロファイルをプライベートに切り替えます。その後、詳細な共有設定から「ネットワーク探索」と「ファイルとプリンターの共有」をオンにします(参照:ファイル共有の手順|Microsoft)。

4. 共有フォルダーの作成

共有したいフォルダーを右クリック → プロパティ → 共有タブ → 共有。ユーザーとして「Everyone」を追加し、必要に応じて「読み取り/書き込み」に設定します。NTFS のセキュリティタブでも、アクセス権(ACL)が意図と一致しているかを確認します。共有タブとNTFSの両方で拒否が優先される点に注意が必要です。

5. アクセス確認と資格情報

受け側PCのエクスプローラーでアドレスバーに \\192.168.1.2(相手のIP)と入力してアクセスします。ユーザー名/パスワードの入力を求められたら、PC名\ユーザー名 の形式で入力します。うまくいかない場合は、資格情報マネージャー(コントロールパネル)で古いキャッシュを削除してから再試行します(参照:PC間共有のQ&A|Microsoft)。

6. トラブルシューティングの指針

- ファイアウォールで「ファイルとプリンターの共有」「ネットワーク探索」が許可されているかを確認(Windows Defender ファイアウォールの許可アプリ)

- 名前解決が不安定な場合は、IP直指定で接続し、問題が切り分けできたら

hostsに一時的に記述して対応 - SMB1 は使用せず、SMB2/3 を標準とする。どうしても古いNASと互換が必要なケースは範囲を限定(参照:SMB バージョン管理|Microsoft)

- コピーは Robocopy を推奨。ログを取り、/Z /R /W で耐障害性を確保

ルーター/ハブ配下の場合の相違点

DHCP が動作していれば IP の手動設定は不要です。各PCが同一サブネット(例:192.168.0.x/24)にいることを ipconfig で確認し、以降のプライベート化と共有有効化、フォルダー共有の手順は同じです。ルーター機能でクライアント間アイソレーション(AP間の隔離)が有効だとPC同士が見えないため、設定を確認してください(機器マニュアルを参照)。

windows10で2台接続手順

Windows 10 は UI 名称や配置が 11 と一部異なるだけで、基本の流れは共通です。物理接続 → IP 設定(直結時のみ)→ ネットワークのプライベート化 → 共有機能の有効化 → 共有フォルダー公開 → アクセス確認の順に整えていけば、ファイル共有や大容量のデータ移行が安定して進みます。以下ではケーブル直結を主軸に、ハブ/ルーター配下の分岐や、つまずきやすいポイントの対処も併記します。

1. 物理接続とリンク状態の確認

Cat5e 以上の LAN ケーブルで 2 台を接続します。タスクトレイのネットワークアイコンを右クリック → ネットワークとインターネットの設定を開く → アダプターのオプションを変更する を選び、対象の イーサネット をダブルクリックして速度/状態(例:速度 1.0 Gbps)を確認します。100 Mbps などに張り付く場合はケーブルの品質やポート、スイッチの性能がボトルネックになっている可能性が高いため、別のケーブル/ポートで切り分けます。

2. IP アドレスの手動設定(直結時)

コントロール パネル → ネットワークと共有センター → 左の アダプターの設定の変更 → 対象イーサネットのプロパティ → インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4) → プロパティで、例として PC1 を 192.168.1.2 / 255.255.255.0、PC2 を 192.168.1.3 / 255.255.255.0 に設定します。デフォルトゲートウェイと DNS は空欄のままで問題ありません(参照:主要ネットワーク設定の変更|Microsoft サポート)。

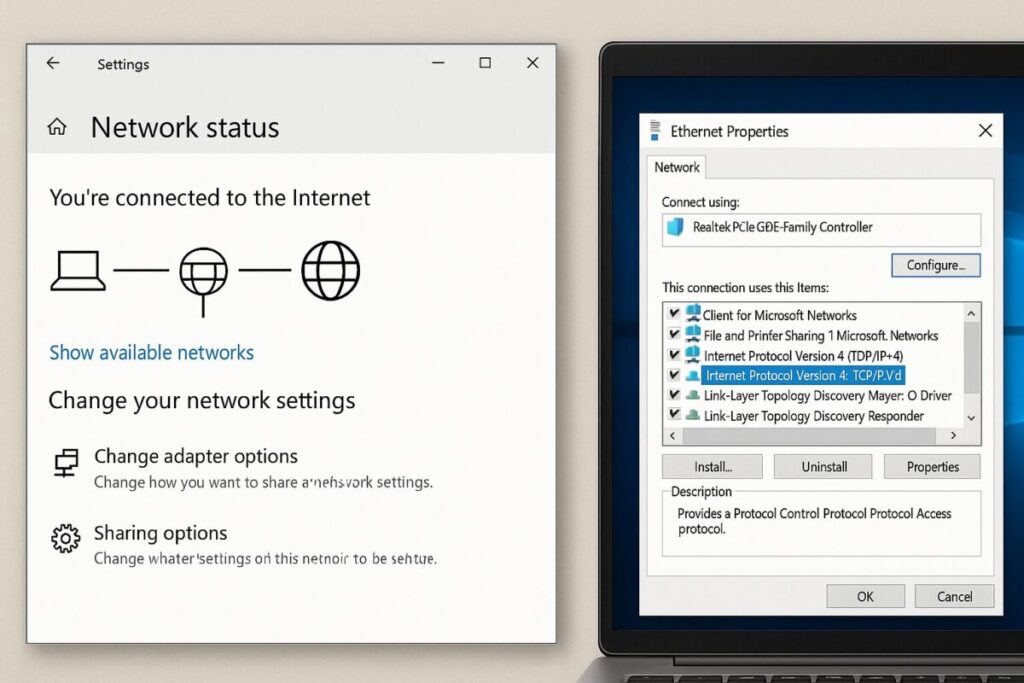

3. ネットワークのプライベート化と共有の有効化

設定 → ネットワークとインターネット → ネットワーク状態 → 接続プロパティの変更 から ネットワーク プロファイル を プライベート に切り替えます。続けて、コントロール パネル → ネットワークと共有センター → 左の 共有の詳細設定の変更 で、ネットワーク探索とファイルとプリンターの共有をオンにします(参照:ネットワーク経由のファイル共有)。

4. 共有フォルダーの作成

共有したいフォルダーを右クリック → プロパティ → 共有 タブ → 共有 から Everyone または特定ユーザーを追加し、必要に応じて 読み取り/書き込み を選択します。さらに セキュリティ タブ(NTFS 権限)でもアクセス権が意図どおりかを確認します。共有タブと NTFS 権限が噛み合っていないとアクセス拒否になります。

5. アクセス確認(資格情報の入力)

受け側 PC のエクスプローラーのアドレスバーに \\相手のIPアドレス(例:\\192.168.1.2)を入力して共有を開きます。ユーザー名/パスワードの入力を求められたら、PC名\ユーザー名 の形式で入力します。以前の資格情報が衝突していると失敗するため、資格情報マネージャー(コントロール パネル)から古いエントリを削除して再試行すると解消することがあります(参照:PC 間共有のヒント|Microsoft Q&A)。

トラブルシュートのショートカット

ipconfig /allで IP/サブネット/ゲートウェイの整合性を確認ping 相手IPが通るなら L3 までは正常。共有設定へ進むarp -aに相手 IP の MAC が出れば L2 も通っている- ファイアウォールの ファイルとプリンターの共有 を許可に

「識別されていないネットワーク」への対処

まれにプロファイル変更 UI が表示されない場合があります。PowerShell(管理者)で Get-NetConnectionProfile → Set-NetConnectionProfile -InterfaceIndex <番号> -NetworkCategory Private を実行すれば切り替えられます。グループポリシーやサードパーティ製セキュリティが干渉しているケースもあるため、企業環境ではポリシーも確認します(参照:Windows Defender ファイアウォール)。

Windows 10 は 2025 年 10 月 14 日にサポート終了が告知されています。長期運用や新機能の利用を前提とするなら、Windows 11 への移行計画が推奨されています(参照:Windows 10 ライフサイクル|Microsoft)。

PC同士でインターネット共有するにはどうすればいいか?

2 台の PC を LAN でつなぎ、一方の PC(共有元)の回線をもう一方(共有先)に分けたい場面では、Windows の インターネット接続の共有(ICS) と モバイルホットスポット のどちらかを選ぶのが基本です。どちらも共有元 PC が 簡易ルーター として振る舞い、NAT(アドレス変換)によって共有先をインターネットへ中継しますが、配布方法(有線/無線)や同時接続数、ドライバー要件に差があります。

A. インターネット接続の共有(ICS)

ICS は、共有元 PC の「外側」アダプター(例:Wi-Fi)で受けた回線を、「内側」アダプター(例:有線 LAN)から配布します。設定は 外側アダプターのプロパティ → 共有 タブで ほかのユーザーにこのコンピューターのインターネット接続を通しての接続を許可する にチェックを入れ、ホームネットワーク接続 に内側アダプター(例:イーサネット)を指定します。内側側には Windows によりプライベートサブネットが自動設定され、共有先は「IP を自動取得」に設定するだけで疎通できる設計と案内されています(参照:ICS の概要と留意点|Microsoft Q&A)。

ICS が向くケース

- 共有先を有線で安定接続したい、帯域が重い

- 無線機能がない機器(デスクトップ等)に配りたい

- 共有元に空きの有線ポートがある、または USB-LAN を用意できる

ICS は簡易機能のため、VPN 透過性や企業ネットワークのポリシーと競合する場合があります。高可用性やログ管理が必要なら、家庭/小規模向けでも専用ルーターの使用が無難です。共有元の再起動やスリープで共有が途切れる点にも注意が必要です(参照:共有のベストプラクティス|Microsoft)。

B. モバイルホットスポット(ソフト AP)

モバイルホットスポットは、共有元 PC を アクセスポイント として動作させ、SSID とパスワードを発行して共有先を Wi-Fi 接続させる方式です。設定は 設定 → ネットワークとインターネット → モバイルホットスポット で、インターネット接続を共有する 回線(Wi-Fi/有線など)と 共有方法(Wi-Fi か Bluetooth)を選び、トグルをオンにします(参照:モバイルホットスポット|Microsoft サポート)。

ホットスポットが向くケース

- 共有先がノート PC/タブレットで無線のみ使いたい

- 配線したくない一時的な共有や出先の状況

- AP がない環境でPC 間だけをつなぎたい

- Wi-Fi の 同時送受信/チップセット要件に依存し、PC によっては安定しないことがあります

- ICS とホットスポットは同時有効にできない場合があり、片方をオフにして再設定します(参照:有効化できない場合の対処)

- 共有元のスリープや節電設定で SSID が消えるため、電源オプションを調整します

品質とセキュリティを両立する運用のコツ

まず、共有元 PC の Windows Update を最新に保ち、ネットワーク ドライバー(無線/有線)のアップデートを適用します。ファイアウォールはむやみにオフにせず、ネットワーク探索とファイルとプリンターの共有など必要最小限の例外のみ許可します(参照:アプリの許可)。コピー運用は Robocopy を使い、/LOG でログを残しておくと、帯域やエラーの傾向が見えて改善サイクルを回しやすくなります。また、ホットスポットのパスワードは十分な長さの WPA2/WPA3 を利用し、共有が終わったら速やかに無効化するのが安全です。

代表的な失敗例と直し方

| 現象 | 主因 | 対処 |

|---|---|---|

| 共有先に IP が入らない | ICS/ホットスポットの競合、固定 IP 残り | 片方を無効化、内側アダプターを自動取得に戻す |

| 名前は見えるがアクセス拒否 | 共有タブと NTFS 権限の不一致 | 共有とセキュリティの両方で許可を整合 |

| Wi-Fi がすぐ切れる | 電源管理、ドライバー不整合 | 電源オプション高パフォーマンス、最新ドライバー |

| コピーが極端に遅い | 100 Mbps リンク、デュプレックス不一致 | ケーブル/ポート入替、Speed & Duplex 自動に統一 |

なお、ICS/ホットスポットはあくまで 簡易的な共有であり、複数端末の常時運用や家族/同僚と広く共有するなら、家庭用ルーターや スイッチの導入がコストに対して効果的です。ルーターは DHCP/DNS、NAT、無線 AP を安定して提供でき、PC の負荷や再起動に影響されません。要件や台数、回線スピードに応じて選定するとよいでしょう。

PC同士のLan接続まとめと次の一歩

- PC同士のLan接続は高速な大容量転送に最適で日常的なバックアップにも有用とされる

- Auto-MDI/MDIX対応でケーブル種を意識せず直結が容易となり多くのNICで普及

- Cat5eは1Gbps目安で802.3bzにより2.5GbE運用も可能で短距離での実効改善が期待

- Cat6Aや10GbE対応機器で編集作業や映像素材の搬送が快適となり長距離でも安定

- 直結はIPを手動設定しネットワーク探索と共有機能を明示的に有効にする

- ハブ経由は拡張性と可視化に優れ配線整理と速度確認が容易となる

- 速度低下はデュプレックス不一致や100Mbps機器混在が典型でケーブル交換でまず切り分け

- Windows共有はプライベートプロファイルでの運用が基本でセキュリティも両立

- 資格情報入力はPC名¥ユーザー名形式での指定が有効な場面が多い

- 大量コピーはRobocopyで差分再試行とログ記録を組み合わせると良い

- ハッシュ照合で転送整合性を確認し重要データの信頼性を担保できる

- ICSは二つのアダプター構成で内側は自動取得設定が前提として案内

- モバイルホットスポットは無線配布が手軽だが安定性と電源管理に注意

- SMBは古いSMB1を避けSMB2以上を既定にして互換は限定運用とする

- 将来拡張を見据えマルチギガ対応スイッチ採用で段階的に高速化しやすい