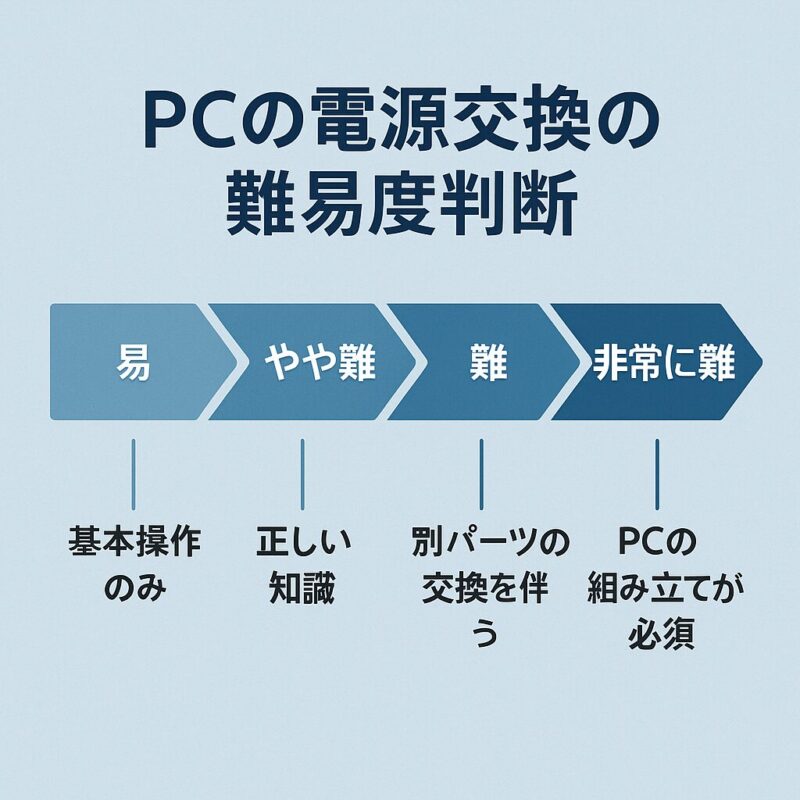

PCの電源交換の難易度がどれくらいなのか、交換初心者でも進められるのか、ケーブルはそのままで良いのか、こうした疑問を持つ読者に向けて、PC電源の交換難易度と基礎知識を整理します。

交換料金や交換時期の見極め、電源容量はなぜ2倍にするべきなのかという言い回しの背景、PCの電源は大きい方がいいかという選び方の考え方、さらにガレリア 電源ユニット 交換の注意点まで網羅します。

続いて、PCの電源交換の難易度判断の基準を示し、PC電源が壊れる前兆や電源ユニット劣化の調べ方、ドスパラ 電源ユニット 交換の相談先、ゲーミングPCの電源の寿命の目安、PCの電源は何年くらい使えるかという耐用年数、そしてパソコンの電源は毎日切ったほうがいいのかまでを客観的に解説し、最後にPC電源の交換と難易度の総括で要点を整理します。

- 電源交換の流れと難易度の自己診断方法

- 最適な容量と規格の選び方と注意点

- 費用相場と交換時期の見極めポイント

- メーカー別の相談先と保証の扱い

PC電源の交換難易度と基礎知識

- 初心者とケーブルそのまま交換

- 交換料金と交換時期

- 電源容量はなぜ2倍にするべきなのか

- PCの電源容量は大きい方がいいのか

- ガレリアの電源ユニット交換

初心者とケーブルそのまま交換

モジュラー式電源で他社・他機種のケーブルを流用する行為は避けるのが安全です。同じ8ピンや6ピンに見えても、通電先の配列(ピンアサイン)やセンス線の取り回しが異なる設計が存在し、誤接続によってマザーボード、GPU、ストレージなどの重要部品が破損する恐れがあると説明されています。メーカーの注意喚起でも、ケーブル互換性は同一モデル・同一世代に限定される場合が多く、混用は推奨されていません(参照:Corsair 公式サイト、Seasonic 公式サイト)。

交換作業そのものは、段階を踏めば初心者でも取り組める範囲にあります。重要なのは、作業環境の安全確保と記録の徹底、そして取扱説明書の順守です。静電気対策として通電を完全に遮断し、壁コンセントから電源ケーブルを外して数分待機してから着手するといった基本が、トラブル回避に直結します。加えて、取り外し前に配線の全体写真を撮影しておけば、復旧時の配線間違いを抑えられます。ATX 24ピン、CPU補助電源(EPS 8ピン)、PCIe補助電源(6+2ピン)、SATA電源、Peripheral(Molex)の位置関係を写真で残し、ケーブルをタグで識別しておくと、初心者でも迷いにくくなります。

電源ユニットはその名のとおりPC全体の心臓部で、安定した直流を各パーツへ供給する役割を担います。規格面ではATX(フォームファクターと電気的要件の規格)が支配的で、最新世代では高効率化・過渡応答・保護回路の強化などが重視されています(参照:Intel ATX 電源設計ガイド)。たとえばOCP(過電流保護)、OVP(過電圧保護)、SCP(短絡保護)などの保護機能は、異常時にダメージを最小化するための基本装備とされています。逆に言えば、品質が十分でない電源や経年劣化の進んだ個体では、負荷の急変に追従できず電圧が乱れ、ランダムリブートやデータ破損のリスクが高まります。

初心者の方がつまずきやすいのは、ケーブルの取り回しとエアフローの確保です。電源の着脱はできても、配線がファンに干渉して異音を生む、ケーブルが熱源(GPUやCPUクーラー)に近接して熱だまりを作る、といった二次的な問題が生じることがあります。配線はケース背面(裏配線スペース)があるモデルならそこへ逃がし、ラジエーターやフロントファンの吸気を塞がないようU字やS字で余長をまとめると良好です。ケーブルタイは強く締めすぎず、圧縮で導体が損傷しないように留意します。とくに24ピンの束は太く曲げにくいので、無理な折り曲げは避けます。

交換に取りかかる前の自己診断も重要です。電源が本当に原因か、ほかの要因(メモリー不良、ドライバー競合、温度スロットリング等)ではないかを切り分けると、無用な交換を避けられます。WindowsのイベントビューアでKernel-Powerのログ傾向を確認し、ハードウェアモニタツールで12V・5V・3.3Vの電圧変動(ソフト計測は参考値)や温度推移を把握します。可能であればPSUテスターやマルチメーターで待機電力(5VSB)や起動時の電圧降下を確認し、別の既知良品電源で短時間の代替検証を行えば、原因特定の精度が上がります。メーカーは安全上、筐体の分解や電源内部へのアクセスをユーザーに推奨していません。異音や異臭、焦げ跡が見られる場合は、即座に電源を切り、専門のサポート窓口や販売店へ相談することが案内されています(参照:Cooler Master 公式サイト)。

実作業では、まず既存電源の容量・コネクタ数・奥行き(例:140mm/160mm/180mm)・規格(ATX/ATX 3.x)・80 PLUSの効率グレードを控え、同等以上の後継に置き換えるのが基本です。近年は12VHPWR(PCIe 5.0世代GPU向け)の採用や、ATX 3.0/3.1で瞬間的な電力スパイクへの耐性が重視される流れが見られます。対応をうたう製品では、ピークへの余裕度やケーブル品質(導体断面積、被覆の耐熱クラス)、コネクタの保持力などが明示されることがあります。こうした仕様はメーカーの製品ページやデータシートに記載されるため、購入前に確認しておくとミスマッチを避けられます(参照:Intel ATX 電源設計ガイド、80 PLUS 公式サイト)。

主要コネクタの役割(概要)

| 名称 | 用途 | 注意点 |

|---|---|---|

| ATX 24ピン | マザーボード主電源 | 差し込み不足が起動不良の典型例 |

| EPS 8ピン | CPU補助電源 | PCIe 8ピンと形状が似るが別用途 |

| PCIe 6+2ピン | グラフィックスカード | 分岐ケーブルの多用は電流過多の原因 |

| SATA 電源 | SSD/HDD、周辺機器 | L字の向きを誤ると破損リスク |

| Peripheral(Molex) | 一部のファンや古い周辺機器 | 着脱時にピンの曲がりに注意 |

呼称や定格は製品により異なることがあるため、取扱説明書を優先します。

ケーブルは新電源に同梱のものへ交換し、古いケーブルはPCケース内に残さない運用が推奨されます。ケースの裏配線に古い延長ケーブルが混在すると、後年のメンテナンス時に誤接続の事故が起こりやすくなるためです。配線が終わったら、ショートの可能性を避けるため、ケースを起こして軽く振動を与え、浮いているネジや落下した金属片がないか耳で確認し、最初の起動はサイドパネルを開けた状態で行い、ファンの干渉音や火花・異臭がないかを確認します。電源投入後はUEFI/BIOS画面でハードウェアモニタに入り、12V/5V/3.3Vが規定値近傍にあるか、ファン回転が適正か、温度が上がりすぎていないかを数分観察すると安心です。

初心者が用意しておくと良いもの

- +ドライバー(先端が磁化されたものだと扱いやすい)

- 結束バンドや面ファスナー(ケーブル整理用)

- 静電気対策アイテム(リストバンドなど)

- スマホのカメラ(取り外し前の配線記録用)

公式サイトでは通電中の作業禁止やケーブル流用の非推奨が案内されています。最新の手順や保証条件は各メーカーの情報を必ずご確認ください(参照:Intel 公式サイト、Corsair 公式サイト、Seasonic 公式サイト)。

なお、作業の難易度はケースの内部スペースとケーブルマネジメントの自由度、電源の奥行き、使用するGPUのサイズ、ストレージの本数などで変化します。ミニタワーやスモールフォームファクターでは、手の入りにくさやケーブルの逃がしにくさから、作業時間が伸びる傾向があります。保証が残っている完成品PCや、配線に自信がない場合は、販売店やメーカーの交換サービスを利用する方法も検討されます。作業費は店舗や地域、混雑状況で変わりますが、見積もり時に「データ保持の取り扱い」「作業のバックパネル脱着の可否」「作業後テストの項目」を確認しておくと、仕上がりの不一致を防ぎやすくなります(参照:ドスパラ公式サイト)。

交換料金と交換時期

費用感やタイミングが見えないままでは意思決定が難しくなります。電源ユニットの交換にかかるコストは、概ね部品代と作業代の二本立てで構成され、ここに必要に応じて配線の延長ケーブルや防振ゴム、清掃用品といった付帯費が加わります。価格帯は容量と効率グレード、搭載部品の品質、保護回路の充実度、そして保証年数によって大きく変わるため、いきなり最安や最大容量だけで選ばず、用途と負荷に対して妥当なグレードを見極めることが重要です。効率認証の代表である80 PLUSは、20%・50%・100%の各負荷点で効率を測定して等級を定義する方式と案内されています。この枠組みを理解しておくと、グレードごとの価格差の背景がつかみやすくなります(参照:80 PLUS Program)。

電源交換にかかるコストの目安(市場動向の例)

| 用途・負荷感 | 想定容量・効率 | 部品代の目安 | 保証年数の目安 | ショップ作業代の目安 |

|---|---|---|---|---|

| 軽作業〜学習 | 500〜650W / 80 PLUS Bronze | 6,000〜10,000円 | 3〜5年(メーカーにより差) | 5,000〜12,000円 |

| ミドルクラス | 650〜750W / 80 PLUS Gold | 10,000〜20,000円 | 5〜10年(例:長期保証モデルあり) | 5,000〜12,000円 |

| ハイエンド | 850〜1000W / Gold〜Platinum | 18,000〜35,000円 | 7〜12年(ハイグレード品) | 6,000〜15,000円 |

価格・保証は製品・時期・店舗で変動します。メーカー公式の保証年数は各サイトの記載に従う必要があります(例:Seasonicの一部モデルは12年保証、CorsairのPSU保証ページ)。

交換のタイミングは、単純な年数だけでは判断しきれません。不意の再起動・高負荷時の落ち込み・起動不安定・異音や異臭などの兆候が観測され、かつ他パーツ要因の可能性を切り分けたうえで疑わしいとき、または構成のアップグレードにより消費電力のピークや過渡的スパイクが増える見込みがあるときが主な検討材料になります。さらに、保証満了を迎えた直後や、ホコリ・高温環境で酷使してきた履歴がある場合は、予防保全として更新を視野に入れる選択もあります。効率グレードや保護回路(過電流保護OCP、過電力保護OPP、過電圧保護OVP、短絡保護SCPなど)の充実度は安定性の土台とされており、これらは製品紹介や仕様ページに明記されます。情報は必ずメーカーの公式文書を参照し、最新の条件で判断すると安全です(参照:80 PLUS Program)。

交換検討の実務フロー(自宅でできる順序)

- 症状の記録:再現条件(高負荷・起動直後・温度)をメモ

- 清掃と接続点検:24ピン・CPU補助・GPU補助の差し直し

- ログ・モニタ確認:イベントビューアや電圧監視ツールで傾向把握

- 代替検証:PSUテスターや別電源で切り分け

異常が持続する、または検査機器がない場合はショップ依頼が無難です。

メーカーの保証条件は自主分解や非純正パーツの使用で影響を受ける場合があると案内されています。自作環境やBTOでも、作業に先立って保証の取り扱いを必ず確認してください。延長保証や引取修理などの制度は各社のサポートページに明記されています(例:ドスパラの保証・サービス一覧)。

交換時期の目安は、温度・負荷・品質・保証の四要素で考えると整理しやすくなります。高効率かつ高品質部品を採用するモデルは、発熱が抑えられ、結果として内部コンポーネントへの負担が小さくなると説明されています。長期保証を掲げる製品は、メーカー側の信頼性目標が高い傾向の示唆と受け止められますが、保証が残っていても使用条件次第で劣化は進みます。環境温度が高い部屋、通気の悪いケース、粉塵の多い設置場所では、年数ベースの一律判断ではなく、上記の症状やテスト結果を総合して意思決定すると合理的です(参照:Corsair 製品保証情報、Seasonic 製品情報)。

電源容量はなぜ2倍にするべきなのか

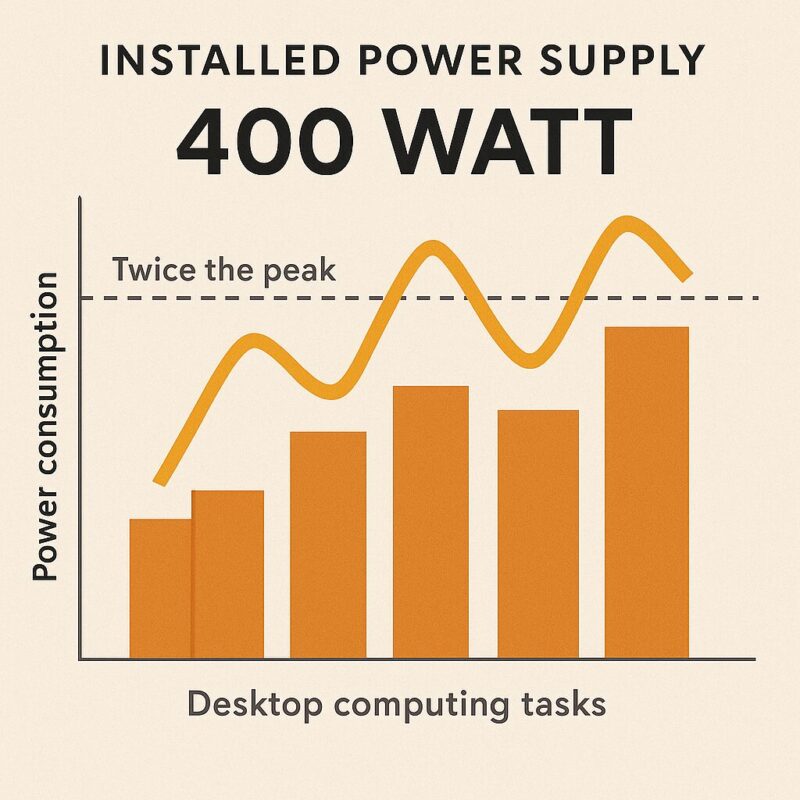

「容量は2倍に」という表現は、常時の消費電力に対して単純に2倍の定格が必要だという意味ではありません。近年のプラットフォームでは、GPUやCPUが短時間の負荷変動で瞬間的な電力スパイク(パワーエクスカーション)を発生させることがあり、電源にはその過渡応答を安定に吸収する設計余裕が求められます。ATX 3.0/3.1世代では、12V系統、とりわけ12VHPWRや12V-2×6コネクタを介したGPU向け給電で、短時間に大きな電力の変動が生じうる前提が示され、対応するPSU側の要件が整理されています。メーカー公開資料では、100マイクロ秒級で定格の約200%に相当するパワーエクスカーションへ対応する旨の説明が見られます。これはスパイクに潰されない過渡耐性を満たすための要求であり、日常的に定格の2倍を供給するという意味ではない点に注意が必要です(参照:MSI 製品資料(ATX 3.0/3.1と200%エクスカーションの説明)、Intel ATX/ATX12VO関連ページ)。

設計余裕をどれくらい確保するかは、ピーク消費電力・過渡スパイク・常用負荷の三点で検討すると実務的です。まず、CPUのブースト時消費、GPUのTGP(総消費電力)やパワーリミット、M.2やファン、USB給電などを合算してピーク時の上限値を推定します。次に、ATX 3.x対応PSUでは過渡要件への配慮が実装されている前提で、配線経路(12VHPWRや12V-2×6の定格・品質)と保護回路(OPP/OCP/OTPなど)の動作マージンを見込みます。最後に、80 PLUSの効率特性を踏まえて、日常のワークロードがおおむね40〜60%負荷帯に収まるように容量を選ぶと、静音・効率・余裕のバランスが取りやすくなります。80 PLUSの測定は20%、50%、100%の各点で実施されるため、50%近傍に寄せる選定は理にかなうと解釈されています(参照:80 PLUS Program)。

容量見積もりの作業例(概念計算)

| 構成要素 | 想定消費 | 備考 |

|---|---|---|

| GPU(ハイエンド) | 320〜450W | TGPと瞬間スパイクを考慮 |

| CPU(高性能) | 125〜200W | PL2やブースト動作を含む |

| ストレージ・ファン等 | 30〜60W | 余裕を持って計上 |

| ピーク合計の目安 | 475〜710W | 構成により上下 |

| 推奨PSU定格帯 | 850〜1000W | 常用負荷を50%帯へ |

上表はあくまで概算の一例です。実機値は製品仕様・設定で変動します。

「2倍」の言い回しが生まれた背景には、古い設計の電源やATX 3.0非対応の電源で大きなスパイクを受け止めきれず、保護回路が先に働いてシャットダウンに至る事例がある、という文脈があります。対策としては、ATX 3.0/3.1対応のPSUや12VHPWR(または12V-2×6)準拠の高品質ケーブルを採用し、ケース内のエアフローを整えて温度余裕を確保することが挙げられます。メーカーの技術資料は、対応規格・保護機構・推奨ケーブル仕様を個別に示しており、導入前の確認が推奨されています(参照:MSI 資料、Intel EDC)。

用語メモ

- OCP(過電流保護):想定以上の電流で遮断して機器を保護

- OPP(過電力保護):出力総量の超過で遮断する安全機構

- OTP(過温度保護):温度上昇時に停止して損傷を防止

- 12VHPWR/12V-2×6:高出力GPU向け新型給電コネクタ(PCI-SIG系統)

正式な定義や限界値は、各規格・メーカーの公式資料に従う必要があるとされています。

最終的な容量決定は、想定ピークの把握と過渡スパイク耐性、そして日常負荷の効率最適点の折衷です。常時2倍という固定観念ではなく、上記三要素を満たす範囲の中で、必要なら一段上の容量へ寄せる判断が実践的です。保証年数や公式に記載された対応規格は比較軸として信頼性評価に役立つため、購入前に製品ページの仕様・注記を確認してください(参照:80 PLUS Program、Seasonic 製品情報)。

PCの電源容量は大きい方がいいのか

容量を盛れば壊れにくいという直感は一部で成り立ちますが、常に正解とは限りません。電源ユニットは負荷率(出力が定格に対して何%か)によって変換効率と発熱が変動し、効率認証である80 PLUSは20%・50%・100%の各点で効率を評価する方式と説明されています。一般的には50%前後で効率が高く、20%を大きく下回る領域では効率と制御が伸びにくい傾向があるとされます。このため、ふだんの実使用が40〜60%負荷帯に収まる定格を選ぶと、効率・静音・余裕のバランスが取りやすくなります(参照:80 PLUS Program)。

過剰に大きい定格は、アイドルや軽負荷が10%以下になる時間が長くなりがちで、ファンが止まるセミファンレス設計でも、内部温度管理のために周期的に回転が入る場合があります。アイドル時の入力電力は最新世代ほど抑えられる傾向にあるため、低負荷効率のチューニングが良い電源を選ぶと待機電力を抑えられる可能性があります。加えて、ATX 3.0/3.1やATX12VOなどの新しい仕様は、低負荷域の効率要求や待機電力(ErP Lot 6/26相当)への適合が意識されており、最新世代のPSUほど省エネ面の設計が進んでいると案内されています(参照:Intel ATX/ATX12VO関連ページ)。

容量選定の考え方(負荷と体感の整合)

| 常用負荷のイメージ | PSU定格の考え方 | 期待される利点 | 想定される注意点 |

|---|---|---|---|

| アイドル〜軽作業が中心(〜150W) | 550〜650W帯で50%近傍を狙う | 高効率帯の活用、静音化 | 将来の高性能GPU増設余地は小さめ |

| ミドル級GPUでゲーム(200〜350W) | 650〜850W帯で余裕と静音の両立 | スパイク耐性と効率のバランス | 上位GPUへ更新なら一段上を検討 |

| ハイエンドGPU+重い制作(350W〜) | 850〜1000W帯で常用50%帯へ | 熱余裕・電圧安定・静音余地 | 過剰だと低負荷効率の不利が出る |

数値は概算の一例です。実機の消費は構成・設定で変動します。

静音面では、ファンの回転開始しきい値や回転カーブの設計が効いてきます。定格が大きいほど同じ実負荷でもファン回転が上がりにくい傾向はありますが、筐体内温度が高いと回転数は自然に増加します。ケースの吸排気とPSUの吸気経路(ボトム吸気か、ケース内部吸気か)を合わせて最適化することで、同じ電源でも体感ノイズは大きく変わると報告されています。ファンレスモデルは完全無音を狙えますが、設置条件が厳しく、ケース下部メッシュやホコリ対策、周辺エアフローの確保が重要です(参照:Seasonic 製品情報)。

信頼性や寿命の観点では、無闇に最大定格へ振るよりも、要求規格への適合と部品品質、保証年数を軸に選ぶと合理的です。一次・二次側のコンデンサーの耐温度・耐圧グレード、DC-DC方式かどうか、各種保護回路(OCP/OPP/OTP/OVP/UVP/SCP)の実装、12VHPWRや12V-2×6のコネクタ品質とケーブル規格など、仕様上の定性的要素が安定動作に強く影響します。とくに近年のGPUでは短時間の電力スパイクに耐える設計が推奨され、ATX 3.0/3.1準拠やPCIe 5世代の給電要件に配慮したモデルが案内されています(参照:MSI 製品資料、Intel EDC)。

高容量化には物理サイズの拡大やケーブル本数の増加が伴い、ケースとの干渉・配線難度の上昇につながる場合があります。実装前にケースのPSUベイ深さ、ケーブルマネジメントスペース、電源下部の吸気フィルター清掃性を確認してください。メーカーの仕様ページには奥行き寸法が記載されています(参照:Corsair 製品情報)。

総合すると、PCの電源は「むやみに大きい方が良い」ではなく、想定ピークと過渡スパイクに耐えつつ、常用負荷が効率の良い帯に収まる容量が適正解に近づきます。将来のGPUアップグレードを視野に入れるなら一段上の定格へ寄せる選択は合理的ですが、低負荷運用が長い環境では低負荷効率・待機電力の指標も併せて確認するのが実務的です(参照:80 PLUS Program)。

ガレリアの電源ユニット交換

ガレリアはドスパラが展開するゲーミングPCブランドで、製品世代やケース仕様、搭載GPUのクラスによって必要な電源容量やコネクタ構成が異なります。保証期間内にユーザーが分解・交換を行うと保証適用条件に影響する場合があると案内されているため、自作経験の有無にかかわらず、まずは公式のサポートで手順と可否を確認することが推奨されます。サポート窓口では、製品番号や購入時期、現状の構成(CPU・GPU・ストレージ台数)を伝えると案内がスムーズです(参照:ドスパラ公式サイト)。

交換の準備段階では、PSUの規格(ATX 3.0/3.1対応、12VHPWR/12V-2×6の有無)、容量帯、ケーブルの種類(フル/セミモジュラー)、奥行き寸法、保証年数、保護回路を整理します。ガレリアのケースは世代によりPSUシュラウドの長さや裏配線スペースが異なるため、奥行き180mm級の大柄なPSUはケーブル曲げ半径に余裕が必要です。電源下部が外気吸気のボトムレイアウトか、ケース内吸気かも確認し、吸気フィルターの清掃性を確保します。12VHPWRまたは12V-2×6対応GPUを搭載する場合は、メーカーが指定する定格ケーブルと挿抜手順を遵守し、折れ曲げ最小半径や差し込みの確実性を満たすことが重要だと説明されています(参照:MSI 製品資料)。

交換前の情報整理(チェックリスト)

- 製品番号・購入日・保証の残期間

- CPUとGPUの型番、ストレージ台数、ファン構成

- 現在のPSUの容量・効率グレード・コネクタ数

- ケースのPSUベイ奥行き、裏配線スペース

- 必要なPCIe補助(8ピン×本数 or 12VHPWR/12V-2×6)

容量の目安は、搭載GPUのクラスが軸になります。たとえばミドルレンジGPUであれば650〜750W帯、ハイエンドGPUでは850〜1000W帯が検討対象になりやすいとされています。ゲーム負荷ではCPUのブースト動作やGPUのパワーリミット設定、フレームレート目標により消費電力が増減するため、ピーク時に余裕を持てる定格を選びつつ、常用シナリオでの負荷率が高くなり過ぎない範囲でのバランスを取ります。効率の観点では、Gold以上のモデルが温度・静音の両面で扱いやすい傾向があると紹介されています(参照:80 PLUS Program)。

モジュラー式ケーブルの流用は同一メーカー・同一シリーズであっても非推奨とされています。ピンアサインの違いにより、マザーボードやGPUの損傷につながる恐れがあるため、付属の新規ケーブルに交換してください(参照:各メーカーの取扱説明書・サポートページ)。

交換作業を自力で行う際は、静電気対策と配線の事前記録が有効です。スマートフォンでビフォーの配線写真を残し、24ピン・CPU補助・GPU補助・SATA電源の順に外していきます。PSUをケースから外すときは、背面の固定ネジと底面の防振シートの位置を確認し、ケーブルは束ねてから引き抜くとマザーボードのコネクタ部に負荷をかけにくくなります。取り付け後は、すべてのコネクタの挿し込み深さとラッチの噛み合いを再確認し、最初の通電は余計なUSB機器や拡張カードを外した最小構成で行うと切り分けが容易です。安全・保証の観点から不安が残る場合は、ドスパラの修理・サポート窓口に依頼する方法も現実的です(参照:ドスパラ サポート)。

相談時に用意すると良い情報

- 現在の不具合の症状と再現条件(ゲーム時・起動直後など)

- 電源ユニットの型番・使用年数・効率グレード

- BIOSバージョン・Windowsのバージョン・主要ドライバーの更新状況

- 最近のパーツ増設内容(GPU交換、ストレージ追加など)

ガレリアのような完成品PCでは、筐体のレイアウトやケーブル長が最適化されているケースが多く、純正や推奨モデルを選ぶと取り回しが容易になります。ATX 3.0/3.1世代のPSUに更新する場合は、12V-2×6コネクタの仕様や推奨の挿抜方法が製品ページで案内されていることがあるため、必ず確認してください。製品の制度や保証、作業可否は各社の公式情報の最新記載を優先し、疑義がある場合は見積もり段階で明確化してから作業に進むのが安全です(参照:ドスパラ公式サイト、80 PLUS Program)。

PCの電源交換の難易度判断

- PC電源が壊れる前兆は?電源ユニットの劣化の調べ方

- ドスパラの電源ユニット交換

- ゲーミングPCの電源の寿命は?

- PCの電源は何年くらい使えるか

- パソコンの電源は毎日切ったほうがいいのか

- PC電源の交換と難易度の総括

PC電源が壊れる前兆は?電源ユニットの劣化の調べ方

動作の不安定化には予兆が現れることが多く、突然の再起動や高負荷時のブラックアウト、電源投入直後の異常停止、焦げ臭さや異音などが代表例とされています。ただし、これらはGPUやメモリ、ストレージ、ドライバーの不整合でも起こりうるため、原因の切り分けが重要です。電源ユニット(PSU)はPCの全回路に電力を供給する装置で、内部の電解コンデンサー(電気を蓄える部品)やスイッチング素子が熱や経年で劣化し、出力の安定性が低下するとされています。メーカーは通電中の分解・改造を禁じ、清掃や点検は必ず電源ケーブルを抜いてから行うよう案内しています(参照:Cooler Master 公式サイト、Seasonic 公式サイト)。

症状の観察とログの活用

Windowsのイベントビューア(システムのログ記録機能)で「Kernel-Power」などの重大エラーが発生していないかを時系列で確認します。あわせてハードウェアモニタ(電圧・温度監視ツール)で12V・5V・3.3Vの推移を観察し、負荷変化時に大きなドロップが出ないかを見ます。ログと体感症状の関連を記録しておくと、サポートやショップへの相談時に再現性が伝えやすくなります。なお、イベントログに電源関連の記載がある場合でも、必ずしもPSUが単独原因とは限らないため、周辺要因の同時チェックが現実的です(参照:Microsoft サポート)。

症状とチェックの対応関係(例)

| 主な症状 | まず確認する点 | 次に試すこと |

|---|---|---|

| ゲーム中に落ちる | GPU補助電源の差し込み、電圧の安定 | 電源負荷テスト、別系統ケーブルで再検証 |

| 起動が不安定 | 24ピン/CPU補助8ピンのラッチ | 差し直し、メモリ/SSDの座り確認 |

| 異臭・異音 | PSUファンの回転、ホコリ堆積 | 即時シャットダウン、目視点検と清掃 |

| ランダム再起動 | ドライバー更新状況、温度上昇 | OSクリーンブート、別PSUで代替検証 |

表は一般的な例で、実際の原因は複合的な場合があります。

工具を使った安全な切り分け

PSUテスター(各電圧ラインの有無とおおまかな値を確認する道具)やマルチメーター(電圧測定器)を用いると、12V・5V・3.3Vの出力やPS_ON信号の挙動を個別に確認できます。負荷をかけた状態での安定性は動作の鍵であるため、可能であればシステム負荷テスト(CPUとGPUの同時高負荷)で再現性を見ます。安全面では、通電状態でのPSU分解は避け、必ず主電源ケーブルを抜いたうえで数分待機してから作業することが推奨されています。メーカーの安全上の注意に従うことが第一で、分解は保証対象外の行為になるのが一般的です(参照:Seasonic 公式サイト)。

ケーブル・接点の基本点検

意外に多いのが接点のわずかな緩みです。24ピンATX、CPU補助8ピン(EPS 12V:CPU向けの補助給電)、PCIe補助(GPU向け)やSATA電源の差し込みが浅いと、振動や熱で接触抵抗が増加し、瞬間的な電圧降下を招きます。ラッチが確実に噛み合っているか、ケーブルに無理な曲げや張力がかかっていないかを確認します。とくに12VHPWR/12V-2×6コネクタは挿入深さと曲げ半径の遵守が重要だと各社が案内しています(参照:MSI 製品資料)。

リプレース判断の目安

動作が不安定で負荷時に再現、かつ他要因(ドライバー、OS、メモリ、ストレージ、温度)が概ね除外できる場合、PSUの交換検討が現実的です。保証期間の残りは重要な判断軸で、長期保証(例:10年保証)を掲げるモデルは部品グレードや設計余裕が高い傾向にあります(参照:Corsair 製品情報、Seasonic 製品情報)。交換後は旧ケーブルを流用せず、必ず付属ケーブルに統一するのが安全です。これは同一メーカー・同一シリーズでもピン配置が変わる例があるためで、公式でも流用非推奨の姿勢が見られます(参照:各社サポートページ)。

安全上、焦げ臭さ・煙・火花の兆候がある場合は直ちに電源オフし、通電を停止した状態で点検・相談してください。メーカーは感電や火災のリスクに注意を促しています(参照:Cooler Master 公式サイト)。

ドスパラの電源ユニット交換

販売店のサポートを活用すると、診断から部品手配、作業、動作確認までを一括で任せられます。ドスパラは購入製品の保証・修理窓口を提供しており、保証の範囲や作業可否・費用はモデルや購入時期、契約オプションで異なると案内されています。依頼前に製品番号やシリアル、現象の再現条件、使用年数を整理しておくと、見積もりとスケジュールが具体化しやすくなります(参照:ドスパラ サポート)。

依頼の流れとポイント

一般的な流れは、相談→一次診断→見積→承諾→作業→完了報告です。店頭持ち込みと引き取り修理の選択肢があり、データ領域に原則触れない範囲の作業であっても、念のためバックアップを準備しておくのが無難です。交換対象のPSUはATX 3.0/3.1対応か、12VHPWR/12V-2×6の有無、必要なPCIe補助の本数、定格容量、効率グレード(80 PLUS)を中心に選定されます。将来のGPUアップグレードを予定している場合は、余裕ある容量を見込む旨を事前に伝えると、適合モデルの提示がスムーズです(参照:80 PLUS Program)。

サービス形態の比較イメージ

| 形態 | 特徴 | 向いているケース |

|---|---|---|

| 店頭持ち込み | 対面で相談、初期診断が迅速 | 近隣に店舗があり即日判断したい |

| 引き取り修理 | 自宅で待つだけ、梱包が必要 | 大型ケースや多配線で移動が難しい |

| 部品のみ購入 | コストを抑えやすい | 自力交換のスキルと工具がある |

実際の対応可否・料金は公式案内と見積もりをご確認ください。

見積もり時に確認したい要素

費用は部品代と作業代に分かれます。効率グレード(Bronze/Gold/Platinumなど)や保証年数が価格帯に影響し、長期保証モデルは初期費用が上がる一方で保守性の向上が期待できます。納期は在庫状況次第で、人気モデルや新規格対応品は時間を要する場合があります。保証に影響するユーザー作業の範囲も事前に確認しておくと安心です(参照:ドスパラ サポート)。

問い合わせテンプレート(例)

製品番号:GALLERIA-XXXX/CPU:Core i7-XXXX/GPU:GeForce RTX XXXX/メモリ:32GB/PSU:650W 80 PLUS Gold 使用年数4年。高負荷時に再起動あり。ATX 3.1対応の850W以上へ交換可否と費用・納期を確認したい。

作業依頼に際し、改造や非純正ケーブルの流用は保証対象外となる可能性があります。仕様・保証の詳細は公式サイトの最新記載を必ずご確認ください(参照:ドスパラ公式サイト)。

ゲーミングPCの電源の寿命は?

高性能GPUと高クロックCPUを組み合わせるゲーミングPCでは、瞬間的な電力スパイク(短時間の大電流)と高い内部温度がPSUにかかる負荷を押し上げます。電解コンデンサーの寿命は温度依存性が高く、一般に温度が10℃下がると寿命目標が約2倍になる傾向があると解説されることがあります。これは部品の耐熱グレードと放熱設計に直結するため、ケースの通気設計と粉塵管理が寿命面でも重要です。メーカーは長期保証(例:10年)を掲げる高品質モデルを用意しており、信頼性の指標の一つとして参照できますが、保証年数=必ず使える年数ではなく、使用環境次第で前後します(参照:Corsair 製品情報、Seasonic 製品情報)。

負荷プロファイルと更新サイクルの考え方

常に重い3Dゲームを高フレームレートで回す環境は、平準化した事務用途に比べてPSUの発熱とスイッチング回路のストレスが大きくなります。さらに、最新GPUはATX 3.0/3.1で規定される過渡耐性(定格に対する瞬間倍率)に配慮した設計が望ましいとされ、必要容量に30〜50%のマージンを持たせる考え方が広く用いられます。これにより、ファン回転を抑えつつ、リップル(電圧の微小な波形の揺らぎ)を良好に保てる可能性があります(参照:Intel ATX/ATX12VO関連資料)。

使用パターン別の更新目安イメージ

| 使用パターン | 筐体環境 | 更新の目安 | 補足 |

|---|---|---|---|

| 毎日数時間のゲーム | 良好な通気・定期清掃 | 5〜7年で点検・更新検討 | 保証年数と症状で個別判断 |

| 配信・長時間高負荷 | 高温になりやすい | 4〜6年で更新を積極検討 | 上位グレードPSUが有利 |

| 軽作業中心・ゲーム少 | 低発熱・低負荷 | 7年超も運用例あり | 異常がなければ継続も |

表は一般的な目安であり、実際の寿命は環境・品質で変動します。

寿命を縮めやすい要因と対処

高温・粉塵・高湿度は劣化を促進します。ケース下部の吸気フィルター清掃、負荷の平準化、ケーブルの適正取り回しで局所発熱を抑制できます。電力系では、タップの過負荷や品質の低い延長ケーブルを避け、可能ならサージ保護機能付きタップを用いると、雷などの突入から周辺機器を守れる可能性があります。ファームウェアやドライバーの更新によっても、負荷プロファイルや消費電力管理の挙動が改善されることがあるため、定期的なアップデートも合わせて検討します(参照:Microsoft 公式サイト)。

異音(軸音や異常なコイル鳴き)、異臭、電圧の大きなブレが見られる場合は、即時の点検・相談を推奨します。メーカーは安全のため、自己分解の回避を繰り返し注意喚起しています(参照:Seasonic 公式サイト)。

PCの電源は何年くらい使えるか

使用年数の目安は一律ではなく、設計品質、内部部品のグレード、負荷の掛け方、周囲温度、粉塵、湿度、設置姿勢など複数の要因によって前後します。電源ユニットはスイッチング電源(高周波で電力を変換する方式)で、内部には電解コンデンサー(電気を蓄える部品)、MOSFET(スイッチング素子)、トランス、整流回路、保護回路群が搭載されています。一般には高温ほど部品の劣化が進むとされ、電解コンデンサーは定格温度が高いグレード(例:105℃品)の方が耐久面で有利だと解説されています。メーカーは長期保証(例:7年、10年)を設定するモデルを展開しており、保証年数は設計目標の一つの指標として活用できますが、保証期間=必ず使える年数ではない点は押さえておくと安心です(参照:Corsair 製品情報、Seasonic 製品情報)。

実運用の現場では、事務用途や学習用途の低負荷運用では長期間問題なく動作し続ける例がある一方、ゲーミングや動画エンコードなどの高負荷環境では、同じ年数でも発熱と電力スパイク(瞬間的な消費電力の跳ね上がり)の影響で交換サイクルが短くなる傾向があると説明されます。ATX 3.0/3.1世代では短時間の過渡負荷に対する耐性が設計要件として重視されており、ピーク時の要求を満たす容量と保護回路(OCP:過電流保護、OVP:過電圧保護、OTP:過温度保護など)の有無が安定性に関わると案内されています(参照:Intel 電源設計関連資料)。

寿命を左右する主なファクター

温度はもっとも影響が大きい要素の一つです。ケース内温度が高いと電解コンデンサーの寿命目標が短くなるという説明が一般的で、吸気フィルター清掃やエアフロー設計(前面吸気・背面排気の直線的な空気流)の最適化が推奨されます。粉塵はヒートシンクやファンに付着して放熱を妨げ、結果として内部温度を底上げするため、月単位の軽清掃・季節ごとの徹底清掃といった運用が安定動作に寄与します。湿度が高い環境は腐食や結露のリスクを上げる可能性があるため、梅雨時期や冬場の結露対策として室内環境の調整も現実的です。さらに、ケーブルの取り回しが張力や急激な曲げを生んでいる場合、コネクタ部の接触抵抗が増え、発熱ポイントが生じやすくなります。12VHPWRや12V-2×6といった新しい補助電源では、挿入深さや曲げ半径に注意が必要だと複数メーカーが案内しています(参照:MSI 製品資料)。

年数の目安と更新判断

年数だけで区切るのではなく、起動の不安定化、負荷時のブラックアウト、ランダムリブート、異音や異臭といった兆候の有無、イベントログや監視ツールの傾向、そして構成変更(高性能GPUへの更新など)を総合して判断すると現実的です。一般論として、低〜中負荷中心の環境では5〜7年程度を点検・更新の検討ラインとする紹介が見られます。ハイエンド構成で高負荷が長時間続く場合は、4〜6年程度での計画更新を検討する考え方もあります。もちろん異常が全くなく、電源品質が高いモデルで冷却が良好な個体は、さらに長く使われる例も紹介されていますが、外観に膨らみや漏液跡、焼け痕などが見られる場合は即時の点検が推奨されます(参照:Seasonic 公式情報)。

品質グレードと運用のイメージ

| カテゴリ | 例 | 運用の傾向 | 更新検討 |

|---|---|---|---|

| エントリー | 80 PLUS Bronze | 軽〜中負荷中心 | 5年前後で点検・更新検討 |

| ミドル | 80 PLUS Gold | 中負荷〜時々高負荷 | 5〜7年で点検・更新検討 |

| ハイエンド | 80 PLUS Platinum/Titanium | 高負荷・長時間運用 | 4〜6年で計画更新も現実的 |

表は一般的なイメージで、実際の寿命は設計や環境で異なります(参照:80 PLUS Program)。

専門用語のミニ解説

MTBF(平均故障間隔):統計的に見た故障と故障のあいだの平均時間。実使用の寿命とイコールではありません。

リップル:直流に重畳する微小な波形成分。小さいほど安定出力が期待できます。

ホールドアップタイム:瞬間的に入力電源が途切れても出力を維持できる時間。停電・瞬断時の耐性に関係します。

健康や安全に関わる事項について、メーカーは分解・改造・通電状態での清掃を避けるよう案内しています。安全上の注意は各社の公式マニュアルの最新情報に従うよう求められています(参照:Cooler Master 公式サイト、Seasonic 公式サイト)。

パソコンの電源は毎日切ったほうがいいのか

シャットダウン、スリープ、休止のいずれを選ぶかは、作業パターン、更新の都合、周辺機器の挙動、電力コストの観点で決めるのが実務的です。Windowsには高速スタートアップや更新の自動適用など、スリープ運用と親和性の高い機能が提供されており、頻繁に離席と復帰を繰り返す日中のワークフローではスリープが利便性の面で有利とされています。一方、長時間の外出やアップデート適用日、清掃や配線変更の直前などは、完全シャットダウンによって環境をリフレッシュする考え方が現実的です(参照:Microsoft サポート)。

3つの電源状態を整理

| 状態 | 特徴 | 利点 | 留意点 |

|---|---|---|---|

| シャットダウン | OSを終了し電源を切る | リフレッシュ、更新適用後の安定化 | 復帰に時間、開いていた作業は未保存不可 |

| スリープ | メモリ保持で低電力待機 | 復帰が非常に速い、利便性が高い | 微小な待機電力、長期放置は推奨されない |

| 休止 | メモリ内容をディスクへ保存し完全停止 | 消費電力ほぼゼロ、作業状態を保持 | 復帰に時間、SSD容量を消費 |

近年はモダンスタンバイ(S0低電力アイドル)などの電源設計により、待機中でもネットワークや同期処理が行われるケースがあるとされます。この挙動はハードウェアやドライバーの対応状況で差が出るため、意図しない復帰・発熱がある場合は電源設定で待機ポリシーを見直すのが有効です。更新の適用や再起動が必要なタイミングでは、いったん完全シャットダウンを挟む運用が安定性の面で有利という説明も見られます(参照:Microsoft 公式サイト)。

運用の現実解と電源への負担視点

毎日シャットダウンに固定するより、平日はスリープ中心+週末にシャットダウン、大型更新の前後はシャットダウンという使い分けが現実的です。スリープは電力のオンオフ回数を抑え、突入電流(電源投入時に一時的に大きく流れる電流)に晒される機会を減らせる可能性があります。一方で、長期間のスリープ連続はOSやドライバーの状態保持が積み重なり、まれにデバイス復帰の不具合につながる例があるため、定期的な再起動で環境を初期化するのが無難です。停電や雷が多い地域では、長時間不在時にシャットダウンし、サージ保護機能付きタップを併用すると周辺機器を保護できる可能性があります(参照:Microsoft 公式情報)。

判断の簡易フロー

日中はスリープで即復帰、夜間や長時間不在はシャットダウン、作業状態をそのまま持ち越したいときは休止を選ぶ、という組み合わせが無理のない運用です。いずれの方式でも、通気と清掃、OSとドライバーの更新を整えることで安定性が高まりやすいとされています。

健康や安全に関わる電気製品の取り扱いについて、メーカーは雷や異常発熱時に通電を控えるよう注意喚起しています。安全に関する最終的な判断は、購入先や製造元の公式ガイドに従うよう案内されています(参照:Microsoft 公式サイト、Seasonic 公式サイト)。

PC電源の交換と難易度の総括

- PC電源の交換は準備と手順管理で難易度を下げられる

- モジュラー式のケーブル流用は避け付属品へ統一する

- 交換判断は不安定動作と年数と構成変更を総合評価する

- 容量選定は常用負荷が四〜六割に収まる値を基準にする

- 電源容量二倍の表現は過渡対策の考え方として理解する

- 過剰な大容量化は低負荷効率と騒音の面で不利になり得る

- 費用は部品代と作業代の二軸で相場と納期を確認する

- ゲーミング用途は発熱と電力スパイクを前提に選定する

- 保証年数と部品グレードは信頼性の参考指標として使う

- 清掃と通気確保で温度を下げ寿命を延ばしやすくなる

- ドスパラやガレリアは保証規定を事前に確認して相談する

- 電源の劣化調査はログ監視とテスター併用で精度を上げる

- 異臭や異音や発煙の兆候では直ちに通電を停止して点検する

- 日常運用はスリープ中心と定期シャットダウンの併用が現実的

- 迷ったときは専門店に依頼し安全と確実性を優先して進める