グラボの故障や症状の診断で迷っている読者に向けて、グラボの故障症状と診断の基本ポイントを整理し、診断ツールを使ったチェック方法や画面が映らないときに考えられる原因、さらにファンは回るのに起動しない場合の確認点までを体系的にまとめます。

ノイズが発生する際の見分け方や故障の原因を特定するための基礎知識、接触不良の直し方と基本手順、修理費用の目安と判断基準も網羅します。

あわせて、グラボの故障診断と長持ちさせるポイント、自分で修理する際に注意すべきこと、グラボが壊れているか確認する方法は?という疑問、グラフィックボードの故障はどうやって判断する?といった観点、PCのGPUが故障したときの症状は?の整理、グラボは何年で壊れるか?耐用年数の目安、グラボの寿命の前兆を把握するポイント、GPUが壊れてないか確認する方法は?まで一貫して解説し、最後にグラボの故障症状や診断をまとめた最終チェックポイントを提示します。

- 故障の初期症状を正しく見分ける基礎を理解

- 公式情報を踏まえた安全な診断手順を把握

- 修理可否と費用感の判断フレームを獲得

- 寿命を延ばすための運用と予防策を学習

グラボの故障症状と診断の基本ポイント

- 診断ツールを使ったチェック方法

- 画面が映らないときに考えられる原因

- ファンは回るのに起動しない場合の確認点

- ノイズが発生する際の見分け方

- 故障の原因を特定するための基礎知識

- 接触不良の直し方と基本手順

- 修理費用の目安と判断基準

診断ツールを使ったチェック方法

不調の切り分けは、思いつきの作業を重ねるよりも、計測値に基づく再現性の確認から始めると効率的です。ここで重要になるのが、温度、クロック、電圧、消費電力、ファン回転数、エラーイベントの六つの観測軸です。これらは相互に関係し、たとえば温度上昇がVRAMのエラー率増加やクロック降下に波及するなど、連鎖的な現象として現れます。センサーを可視化するユーティリティと負荷テストを組み合わせ、異常が起きるタイミングと前後関係を記録することで、ハード寄りかソフト寄りかの方向性が明確になります。

監視ユーティリティとしては、GPU-ZやHWiNFOなど、主要コンポーネントのセンサー値をログとして残せるツールが広く用いられています。ログ化のポイントは、最小間隔でのサンプリングと、再現テストの開始・終了時刻をメモすることです。ログがあると、例えばコア温度が80度前後で急にクロックが下がる、あるいは12Vのレールが負荷ピークで下振れする、といった傾向を客観的に示せます。温度の許容範囲は製品や冷却設計により異なると案内されており、ベンダーの仕様やドライバーリリースノートで上限やスロットリングのしきい値を確認するのが安全です(参照:NVIDIA ドライバー、AMD サポート)。

Windows環境では、ソフトウェア側の兆候を掴むために信頼性モニターとイベントビューアを併用します。信頼性モニターはアプリケーションクラッシュやハードウェアエラーの発生日を俯瞰でき、イベントビューアではディスプレイドライバーの応答停止やTDR(Timeout Detection and Recovery)の記録にアクセスできます。TDRが頻発する場合、GPUの処理が一定時間応答しなかったことを示す情報があり、電源不足や熱、ドライバー競合など複数の可能性が考えられます(参照:Microsoft Docs)。

負荷テストは、3D描画、レイトレーシング、コンピュートなど用途別に段階を分けて実施します。ベンチマークスイートの3DMarkはシーンごとに負荷の特性が異なり、特定のシェーダやVRAM使用量が増える場面でのみクラッシュする場合の再現に向いています(参照:UL Benchmarks)。メモリ起因の疑いがあるなら、OCCTなどのVRAMテストでパターン化した読み書きチェックを実施し、ビット化けやアドレス依存のエラーを検出します(参照:OCCT 公式)。

テストの設計では、再現性のある最小条件を探ることが肝心です。解像度、リフレッシュレート、垂直同期、ドライバー設定、電力制限、ファンカーブといったパラメータを一つずつ変更し、どの要因の変化で安定性が回復または悪化するかを確認します。例えば電力制限を5〜10%下げるだけで安定するなら、熱や電力供給余裕の不足が示唆されます。逆に電力に余裕があるのにクラッシュが続く場合は、ドライバー設定の最適化や他デバイスとの競合(サウンドドライバー、キャプチャカード、モニターのAdaptive-Sync設定など)を疑います。

記録の品質を高めるには、テスト前に常駐アプリを停止し、OSのクリーンブート構成で検証する方法が有効とされています。バックグラウンドのオーバーレイ機能や録画ソフトがクラッシュの引き金になる報告も見られるため、まずは最小限のソフト構成に整えるのが無難です(参照:Microsoft クリーンブート手順)。

ストレステストは部品に高い熱と電力負荷を与えるため、長時間連続の実施は劣化を進める可能性があると説明されています。各ツールの推奨条件やメーカーの注意事項に従い、温度監視と十分な換気を確保してください(参照:NVIDIA ドライバー/AMD サポート)。

実務的チェックリスト

1. センサー値を30秒間隔以下でログ化 2. 信頼性モニターとイベントログを対応づけ 3. ベンチマークは負荷特性の異なる複数を採用 4. 電力制限や解像度を一変数ずつ動かして再現性を検証 5. すべての変更は時刻と設定差分を記録

専門用語補足:TDR(Timeout Detection and Recovery)は、GPUの応答が一定時間停止した際にドライバーを自動リセットするWindowsの機能。根本原因の特定には、温度・電力・ドライバー・アプリの順で切り分けると整理しやすくなります。

画面が映らないときに考えられる原因

無表示トラブルは、物理配線からソフト設定まで原因の幅が広く、優先順位を決めて手早く切り分けることが重要です。最初に確認すべきは、信号経路のシンプルなミスや規格不一致です。HDMIとDisplayPortの混在や、DPケーブルの古い規格で高解像度・高リフレッシュ設定が通らない事例、モニター側の入力自動切替が意図せず別ポートに固定されている事例は一定数報告されています。別ケーブル・別端子・別モニターでの交差検証を最初の10分で終わらせるだけでも、解決までの時間が大幅に短縮されます。

次に、電源周りの点検へ進みます。補助電源コネクタ(8ピンや6ピン、12VHPWRなど)が確実に差し込まれているか、ケーブルの分岐や延長で接触抵抗が増えていないか、電源ユニットの出力余裕が足りているかを見ます。高負荷時に限らず、起動直後のスパイクで保護回路が働くと画面が出る前にリセットがかかる場合もあります。12Vレールの安定性や電源の経年劣化は一般に影響が大きいとされ、別の系統ケーブルに差し替える、可能なら別の電源ユニットでテストするのが有効です。

マザーボード側では、PCIeスロットの挿し込み不良や曲がり、ケースの干渉、ライザーケーブルの品質が疑点になります。特に大型GPUでたわみが生じると、スロットの接触が不安定になり、POSTは通るが映像が出ない、あるいは縦線などの表示異常が発生するケースが見られます。ライザーや延長を使用している場合は、まず直挿しに戻して検証します。さらに内蔵GPUを有効化しているBIOS設定(Primary DisplayやiGPU Multi-Monitorなど)が外部GPUより優先され、外部出力が無効化されている構成もあり得ます。BIOSの初期化(CMOSクリア)と既定値ロードは、設定由来のトラブルを排除する基本手順です(参照:ASUS サポート、MSI サポート)。

OSが起動する段階で無表示になる場合は、ドライバーや解像度設定が主因のことがあります。セーフモードで起動し、ディスプレイドライバーのクリーンインストールを行う、あるいは解像度・リフレッシュレートをモニターの対応範囲に戻すことで表示が復帰することがあります。Windowsの信頼性履歴にドライバークラッシュが記録されているなら、リリースノートで既知の不具合と対処が案内されていないかを確認するとよいでしょう(参照:Microsoft サポート)。

| 観察状況 | 想定される要因 | 優先確認 |

|---|---|---|

| POSTは通るが映像なし | 出力端子設定・ケーブル不良 | 端子変更と他モニター試験 |

| 電源は入るが無表示 | 補助電源抜け・GPU未認識 | 8ピン/6ピン接続と差し直し |

| ビープ音やエラーLED | ハード故障・メモリエラー | 最小構成での再起動 |

DisplayPortの仕様上、モニターのスリープ復帰やケーブルのホットプラグでリンクが再交渉され、稀に黒画面のまま戻らないことも指摘されています。こうした挙動はGPUドライバーのバージョンに依存する場合があり、ドライバーの更新やロールバックで改善するとの情報も見られます(参照:NVIDIA ドライバー、AMD サポート)。

ケーブルの規格に注意してください。高解像度・高リフレッシュレートを狙う場合、規格未満のケーブルでは帯域が足りず、ノーシグナルや点滅が発生することがあります。ディスプレイとGPUの仕様に適合する認証ケーブルの使用が推奨されています(参照:VESA DisplayPort)。

専門用語補足:POST(Power-On Self-Test)は電源投入直後に実行される自己診断。POSTコードLEDやビープ音のパターンはマザーボードの取扱説明書に一覧があり、どの段階で止まっているかの手掛かりになります。

ファンは回るのに起動しない場合の確認点

ファンが回るという事実は、基板上の一部に電力が供給されていることを示しますが、システム全体の初期化が正常に進んでいるとは限りません。電源ユニットのレール電圧低下、過電流保護の発動、マザーボードのPCIe初期化失敗、ストレージやメモリのエラー、さらにはケース内の短絡など、ボトルネックは多岐にわたります。まずは最小構成での起動を試し、周辺機器や拡張カードを全て外した状態でのPOSTを確認します。これにより、GPU自体ではなく他要因でブートが止まっているパターンを切り分けられます。

電源の観点では、公称ワット数よりも瞬間的な電流供給能力や12Vレールの安定性が実態に影響します。高負荷GPUと高性能CPUの組み合わせでは、起動時やゲームのロード場面などで消費電力がスパイクし、経年劣化した電源では電圧降下が顕在化することがあります。別の系統のPCIe補助電源ケーブルを使う、分岐アダプタを避ける、可能なら別電源に差し替えて挙動を比較するのが合理的です。電源ユニットの推奨容量やコネクタ仕様はメーカーが公開していることが多いため、使用しているGPUの製品ページで確認してください(参照:NVIDIA 製品ページ、AMD グラフィックス製品)。

マザーボード側では、BIOSのバージョンとResizable BAR、CSM(Compatibility Support Module)の設定が影響する例があります。古いBIOSでは新しいGPUの初期化で互換性問題が残ることがあり、ベンダーが提供する最新BIOSに更新することで改善するという情報が提供されています(参照:ASUS サポート、MSI サポート)。また、ライザーケーブルを使う構成では信号品質の劣化が無視できず、まず直挿しでPOSTを確認するのが定石です。ケース内の配線では、フロントパネルの電源スイッチ配線やスタンドオフの位置ずれによるショートも起動不良の原因になり得ます。

ストレージやOSの観点も見落とせません。ストレージのSMART情報にエラーが蓄積している、OSのブートレコードが破損している、といった問題はGPUとは無関係にブートを妨げ、結果として「ファンは回るが起動しない」という症状に見えることがあります。内蔵GPUまたは別GPUで一旦起動してOSのイベントログやSMARTを点検し、ストレージの健全性を確認します。

温度管理では、CPUクーラーの取り付け不良やバックプレートの干渉でCPUが即座に高温になり、サーマルスロットリングや保護機構で停止するケースもあります。CPU温度がPOST中に急上昇するなら、クーラーの再装着とペースト塗布が優先課題です。GPU側も、補助電源やファンケーブルの取り回しがファンブレードに当たると、回転はしているが回転数が上がらず、冷却不足で初期化に失敗する可能性があります。

電源・マザー・GPUの最小構成テスト

実践手順は次の通りです。1. 構成をCPU+1枚のメモリ+オンボード映像(またはテスト用GPU)+システムSSDのみに縮小 2. BIOS既定値を読み込み、XMP/EXPOなどのOC機能は無効化 3. POST確認後にテスト対象のGPUを直挿しで追加 4. 電源は別系統ケーブルで補助電源を供給 5. POSTが通ればOS上でドライバークリーンインストールとイベントログ確認、という流れです。POSTが通らない場合は、メモリスロットの入れ替え、別スロットへのGPU差し替え、CMOSクリアを順に試みます。これらの手順は各社マニュアルに記載の範囲で推奨されています(参照:NVIDIA サポート/AMD サポート)。

チェックの勘所:ファンが回る=正常の短絡式判断は危険です。電源の系統、BIOS設定、配線の物理干渉、ライザーや延長ケーブルの品質、ストレージの健全性まで、順番を決めて一つずつ潰すことが問題解決の近道です。

ナビゲーション:このパートでは診断ツールの使い分け、無表示時の優先切り分け、ファンは回るのに起動しないケースの最小構成テストまでを詳細化しました。続くパートでは、ノイズの種類と見分け、典型的な故障原因の体系化、接触不良を是正する手順、修理費用の現実的な目安を、一次情報への参照付きで掘り下げます。

ノイズが発生する際の見分け方

動作音の異常は、早期に異変を察知する重要なサインです。グラフィックボード近辺から聞こえるノイズは大きく、電気的なコイル鳴きと、機械的なファン関連音、さらにケースやライザーケーブルなど外装・周辺要因の共振に分けて観察すると整理しやすくなります。まずはOS上で負荷を変化させ、アイドル、ブラウジング、ゲーム、ベンチマークという段階的なシナリオで音の発生条件を特定します。ノイズがフレームレートや電力使用の増減に同期して変動するなら、スイッチング電源回路のコイル鳴きである可能性が高く、動作安全性に直結しないと説明される場合があります。一方で、回転数の上昇とともに周期的に大きくなる擦過音やガラガラ音、カラカラ音は、ファンのベアリング摩耗や異物接触、ケーブル干渉が疑われ、放置すると温度上昇や停止の引き金になるため優先的な点検対象です。

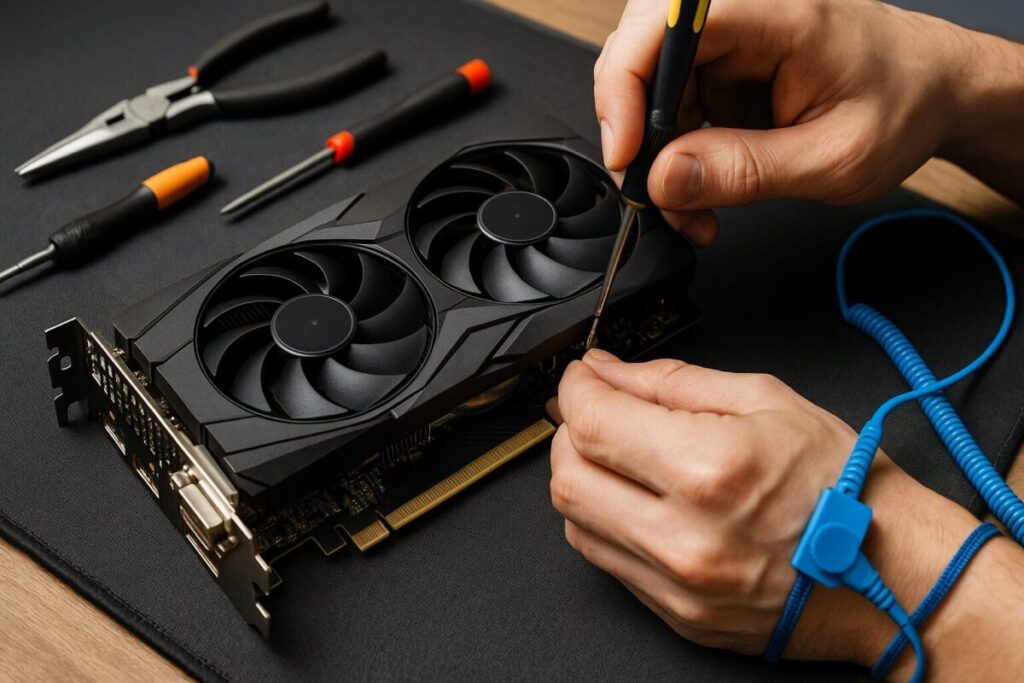

コイル鳴きとファン音は、簡易的な切り分けでも区別できます。手短な方法として、ベンチマーク中にフレームレート上限をオン・オフしてみると、コイル鳴きはフレームレートの上下に強く反応する一方で、ファン音は温度に応じた回転数制御に追従して徐々に変化します。さらに、PCを安全に停止したうえで、ケーブル取り回しがファンブレード付近に近接していないか、ファン固定ネジの緩みやラバーマウントの劣化がないかを視認で確認します。ファンの型番がわかる場合は、メーカーのパーツ互換や交換キットの供給状況を調べると、交換可否の判断材料になります(参照:ASUS サポート/MSI サポート)。

ケースや机などの共振は、ゴム足やダンパー、ファンカーブの平準化で軽減できると案内されています。特に薄型ケースや共振しやすい金属パネルでは、特定回転域でビビり音が強くなる帯域が生じがちです。ファンコントロールのヒステリシス(上下の回転数閾値差)を適切に設定して、頻繁な回転数の上下を避けることも騒音抑制に寄与します。なお、ノイズの発生が急激で、同時に温度やクロックが乱高下する場合は、電源ユニットやマザーボード側の電源供給経路も含めて広く点検するのが合理的です(参照:NVIDIA サポート、AMD サポート)。

専門用語補足:コイル鳴きは、インダクタ(コイル)やコンデンサを含む電源回路で、スイッチング周波数やその高調波が機械振動に変換され耳に届く現象。個体差や負荷特性への依存が大きく、完全な抑止は難しいとされています。

現場で使える判定の勘所

1. フレームレート上限を切り替え、音が即応するなら電気的要因が濃厚 2. 回転数に比例して増幅する擦過音はファン周りを重点点検 3. ケーブルの遊び・結束位置を見直し、干渉を除去 4. ファンカーブにヒステリシスを設定し共振帯域を回避

故障の原因を特定するための基礎知識

トラブルの根は、熱、電気、機械、ソフトウェア、経年という五つの軸に整理できます。熱は最も普遍的なリスクで、ヒートシンクの埃詰まり、サーマルグリスの乾燥、サーマルパッドの劣化が積み重なると、同じ負荷でも以前より温度が高止まりし、スロットリング(自動的なクロック低下)やファン全開といった挙動が現れます。電気的要因では、電源ユニットの供給余裕や12Vレールの安定性、PCIe補助電源プラグの接触抵抗、瞬間的な電圧降下(サグ)などが安定性を左右します。機械的要因は、輸送時の衝撃やケース内のたわみ、ライザーケーブルの品質、固定ネジの締め付け不足など、見落としがちな物理要素です。ソフトウェア面では、ドライバーの互換性や設定、常駐アプリのオーバーレイ衝突、OSアップデート直後の既知問題が含まれます。経年では、ファンベアリングや電解コンデンサの性能低下が典型です。

観測データとイベントの因果をたどるには、温度・電力・クロックの三点を同時に記録し、クラッシュ直前の挙動を比較するのが効果的です。例えば、80〜85℃付近でクロックが段階的に低下し、同時にファン回転が頭打ちになっているなら、ヒートシンクの熱抵抗上昇が疑えます。逆に温度が十分低いのにクラッシュする場合は、電力制限のチューニングや電源供給の安定性に着目します。ドライバー起因の揺らぎは、特定バージョンでのみTDRやブラックスクリーンが多発する、特定API(DirectX 12やVulkan)でのみ停止する、といった再現性で見抜けます。ベンダーのリリースノートや既知の不具合情報は、回避策の手がかりになります(参照:NVIDIA ドライバー/AMD ドライバー)。

また、メモリ関連の不具合は表示異常として顕れやすく、カラーブロック、縦縞、チラつきが低負荷でも再現する場合、VRAMのビットエラーやメモリコントローラの不安定が疑われます。OCCTなどのVRAMテストは一定の指標になりますが、テスト結果は温度や電圧条件に敏感です。検証の際は、ケースパネルを開けて外気を取り入れた状態と、閉じた通常運用の両方で比較すると、熱に起因する差分を把握しやすくなります(参照:OCCT 公式)。

| 現象 | 主な疑い | 優先確認項目 |

|---|---|---|

| 高温時だけクラッシュ | 冷却低下・熱劣化 | ヒートシンク清掃、サーマル材の状態 |

| 低負荷でも縦線ノイズ | VRAM不調 | VRAMテスト、別PCでの再現 |

| 特定ドライバーで停止 | ソフトウェア競合 | クリーンインストール、既知不具合確認 |

| 起動直後に電源断 | 電源供給不足 | 別系統ケーブル、PSU交換試験 |

専門用語補足:スロットリングは、温度や電力の上限を超えないように自動で動作クロックを下げる保護制御。短時間のクロック降下が連続的なフリーズやブラックアウトに直結するわけではありませんが、余裕度の低下を示す指標になります。

接触不良の直し方と基本手順

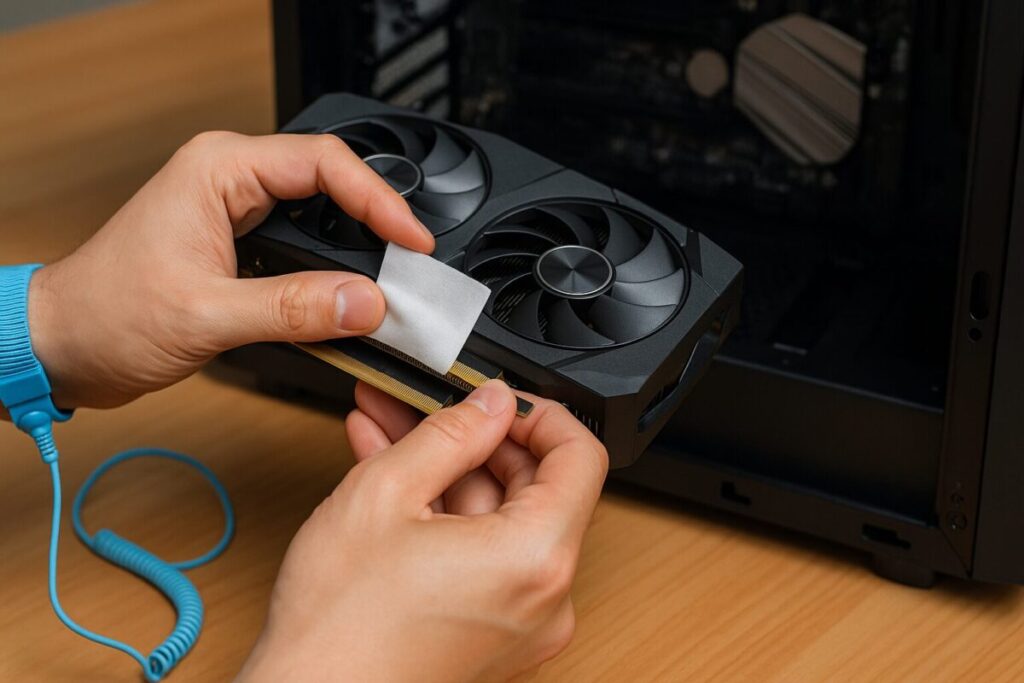

接触不良は、最小の手間で最大の効果を生みやすい対策のひとつです。安全のために必ず電源ケーブルを抜き、電源ボタンを数秒間押して残留電荷を放電します。静電気対策としてリストストラップの着用や金属フレームへの接地を行い、作業面は硬くて水平な場所を選びます。GPUを固定しているPCIeラッチを解除し、ブラケットの固定ネジを外したら、カード基板をねじらないように水平に引き抜きます。金メッキ端子(ゴールドフィンガー)は無水アルコールを軽く含ませた不織布で直線的に拭き取り、指紋や皮脂を除去します。PCIeスロット側は、エアダスターを短く数回吹き、目視で埃や異物の混入がないかを確認します。

再装着時は、ケースのたわみやライザーケーブルの角度による無理な力がかからないよう注意し、カードをスロットに対してまっすぐに当てて、基板全体が水平に沈み込む感触を得るまで均等に押し込みます。このとき、ラッチが確実にロックされること、ブラケット側のネジ穴とケース穴が自然に合うことを確認してください。補助電源は、分岐アダプタの多用を避け、電源ユニットの別系統コネクタから個別のケーブルで供給します。8ピンや6ピンのラッチがしっかり噛み込むまで挿し込み、不完全接続による発熱・電圧降下を防ぎます。最新の12VHPWRコネクタを用いる製品では、メーカーが推奨する曲げ半径や差し込み完了の判定方法が案内されていますので、必ず製品マニュアルを参照してください(参照:NVIDIA サポート)。

再装着後は、POSTの通過を確認し、OS起動後にデバイスマネージャーで警告表示がないか、GPU情報ツールでリンク速度(PCIe Gen4 x16など)が想定どおりかを確認します。リンク速度が落ちている場合、スロット接触やライザー品質、BIOS設定(PCIe速度の自動交渉)を再点検します。さらに、ファンケーブルがブレードに触れていないか、LEDや追加ファンの分岐が過負荷になっていないかまで含めて総合的にチェックすると、再発防止につながります。

可燃性溶剤の使用は必ず換気の良い場所で行ってください。分解や清掃の範囲、推奨ツールはメーカーごとの規定があります。保証やRMA条件は製品・地域によって異なると案内されていますので、作業前に最新の条件を確認してください(参照:ASUS 保証/MSI 保証)。

接触不良改善のチェックリスト

1. 電源オフと放電、静電気対策の実施 2. 端子とスロットの清掃 3. 直挿し・水平・ラッチロックの三点確認 4. 補助電源は別系統で確実に固定 5. 起動後はリンク速度とエラー表示を検証

修理費用の目安と判断基準

修理コストは、故障部位、保証の有無、部品の入手性、地域の工賃相場により大きく変動します。一般的には、保証期間内で初期不良や早期故障と判断された場合、交換または無償修理、あるいは送料のみの負担で対応されることがあります。保証外では、検査費、往復送料、作業工賃、部品代が加算され、特に基板レベルの修理は高額化しがちです。加えて、修理に要する日数も意思決定に影響します。業務用途や学業用途でダウンタイムが許容されない場合、同等性能の中古・新品への置き換えが総保有コストの観点で有利になることもあります。最新の保証規約やRMA手順はベンダーの公式情報での確認が推奨されています(参照:ASUS 保証/MSI 保証)。

| ケース | 概算費用の範囲 | 検討の視点 |

|---|---|---|

| 保証内(初期不良等) | 無償〜送料負担 | 申請期限・RMA条件の充足 |

| 冷却ファン交換 | 数千円〜1.5万円 | 純正キットの有無・工賃相場 |

| 映像出力基板不良 | 1万〜3万円超 | 基板修理の可否・期間 |

| VRAM/電源回路損傷 | 2万〜5万円超 | 成功率・再発リスク・代替購入比較 |

判断のフレームとしては、現行用途に対する性能余裕、残存保証期間、代替機の調達性、電力効率の改善余地を総合評価します。例えば、数世代前の製品で同等性能の中古価格が下がっている場合、修理よりも置き換えの方が費用対効果に優れることがあります。逆に、最新世代で市場在庫が逼迫している状況では、軽微な部品交換で運用を継続する選択が現実的です。なお、メーカーによっては分解による保証失効の条件が細かく定められています。ファン交換やサーマルパッド交換がユーザー作業として許容されるかどうかは製品ごとに異なるため、取扱説明書やサポート窓口の案内に従ってください(参照:NVIDIA サポート、AMD サポート)。

修理サービスの品質や成功率は事業者によって差があります。重要データのバックアップ、シリアル番号や状態写真の記録、見積の内訳確認など、事前準備を行ってから依頼することが推奨されています。

グラボの故障症状診断と長持ちさせるポイント

- 自分で修理する際に注意すべきこと

- グラボが壊れているか確認する方法は?

- グラフィックボードの故障はどうやって判断する?

- PCのGPUが故障したときの症状は?

- グラボは何年で壊れるか?耐用年数の目安

- グラボの寿命の前兆を把握するポイント

- GPUが壊れてないか確認する方法は?

- グラボの故障症状や診断をまとめた最終チェックポイント

自分で修理する際に注意すべきこと

個人で行える範囲は、清掃、ファンやサーマルパッドの交換、グリスの塗り直しといった保守寄りの作業に限られる場合が多いと案内されています。はじめに保証状況の確認を行い、封印シールの破壊や基板分解が保証失効の条件に該当しないかを製品の保証規約でチェックします(参照:ASUS 保証/MSI 保証)。また、静電気放電はIC破損の典型例とされるため、リストストラップの着用とアース確保、通電部に触れない導電性の少ない工具の使用が推奨されています。

分解前に、スマートフォンでビス位置やケーブル配線を段階的に撮影し、組み戻しの参照にします。ビスは長さやネジ山が混在するため、取り外し順に容器に分けるとトラブルを避けやすくなります。クーラーを外す際は基板の曲げを避けるため、四隅を対角線順に少しずつ緩め、ヒートシンクの自重で外れるまで無理にこじらないのが要点です。サーマルグリスは粘度や熱伝導率の表記が異なり、載せすぎると絶縁しきれず熱伝達が悪化することがあります。目安としては、GPUダイ中央に米粒大からやや多めを置き、均一に圧着すると伝えられています(出典:各社のクーラー取付けガイド)。

ファン交換では、同一または互換回転特性の部品を選定し、電圧仕様とコネクタ形状(2/3/4ピン)を必ず確認します。相性の合わないファンはPWM制御に追随できず、想定温度まで冷えないリスクがあります。さらに、12VHPWRコネクタ採用品では、ケーブルの曲げ半径や差し込み量が不十分だと発熱や退色が報告されているため、ベンダーが提示する装着ガイドに沿って作業します(参照:NVIDIA の案内)。

基板レベルの修理(VRAMやMOSFETの交換、再半田など)は、温度プロファイル管理やリワーク装置が必要とされ、一般ユーザーの範囲を超えます。成功率や安全性の観点から、メーカーRMAや認定業者への依頼が推奨されています(参照:NVIDIA サポート/AMD サポート)。

セルフメンテ前の準備リスト

1. 保証規約の確認 2. 静電気対策 3. 分解手順の撮影 4. 適正トルクでの締結 5. 交換部品の互換性検証 6. 温度ログのビフォーアフター取得

グラボが壊れているか確認する方法は?

検証の質は、切り分けと再現性で決まります。まずは入出力と電源を疑い、別ケーブル・別ポート・別モニター、さらに別の電源ユニットや別系統ケーブルでの給電を試します。オンボードGPUを併用できるシステムでは、BIOSで内蔵側を優先し、同一アプリで不具合が再現するかを比較します。不具合が拡張カード側に限定されるなら、ハードウェア起因の可能性が高まります。ドライバーは、DDUなどのツールでクリーンインストール手順を踏み、Microsoftのセーフモードを併用すると競合を減らせると紹介されています(参照:セーフモード手順)。

負荷テストでは、3DMarkやOCCTでAPIやテスト種別を変え、DirectX 11、DirectX 12、Vulkanなど複数条件で挙動を比較します。API横断で不安定ならハード寄り、特定APIでのみ問題が起きるならドライバーやゲーム側の最適化の影響が疑われます。併せて温度・クロック・消費電力・ファン回転をログ化し、クラッシュの直前に異常値や急峻な変化がないかを確認します(参照:GPU-Z/HWiNFO)。

| テスト | 意図 | 判定の目安 |

|---|---|---|

| 別モニター・別ケーブル | 映像経路の切り分け | 改善あり=周辺機器要因の可能性 |

| 別電源ユニット | 供給安定性の検証 | 改善あり=電源品質または容量 |

| オンボードGPU比較 | カードとシステムの切り分け | オンボードで安定=カード要因濃厚 |

| API変更 | ドライバー起因の見極め | 特定APIのみ不具合=ソフト寄り |

Windowsのイベントビューアや信頼性モニターでは、ディスプレイドライバーの応答停止やエラーコードの履歴が確認できます。記録は原因推定の有力な材料とされ、頻度や同時刻のシステムイベントと照合することで、特定のアプリや更新がトリガーになっていないかを示します(参照:信頼性履歴)。

グラフィックボードの故障はどうやって判断する?

典型的な判断材料は、視認できる物理損傷、表示異常、ログ・エラー履歴、負荷依存の不安定化です。基板の焦げ跡や膨らんだ電解コンデンサ、欠けたチョークコイルは、交換やRMA検討のサインです。表示面では、縦縞・ブロック状のアーティファクト・色化けがゲーム中だけでなくデスクトップでも現れるとき、VRAMや出力系の不安定が疑われます。ドライバーの更新やクリーンインストールで改善がない場合、別PCでの再現テストが高い精度で切り分けに貢献します。別PCでも同様に発生するならカード側の不良の蓋然性が上がります。

負荷レベルとの相関も重要です。高温側でだけ停止するなら冷却性能の低下、低負荷でも予兆なくブラックアウトするなら電源供給や基板側の微小クラックといった電気・機械要因を疑うのが妥当です。TDR(Timeout Detection and Recovery)が頻発する場合、ドライバーやアプリ応答の遅延、またはハードの不安定さが示唆されます(参照:Microsoft Docs)。

専門用語補足:アーティファクトは、画像処理の過程で生じる意図しない表示乱れの総称。VRAMビットエラー、メモリコントローラのタイミング不良、過度のオーバークロックなど多因子で発生します。

判断の実務フロー

1. 物理損傷の目視 2. ドライバー・OSの最新化 3. ベンチと実アプリで再現性確認 4. 別PC/別PSUで相互検証 5. ログと温度の相関分析

PCのGPUが故障したときの症状は?

広く報告される事象を整理すると、起動直後のビープと映像出力なし、OS起動後のブラックスクリーン、ゲーム中のフリーズ、虹色のブロック状アーティファクト、ドライバーの応答停止メッセージ、VIDEO_TDR_FAILUREなどビデオ関連のブルースクリーン、デバイスマネージャーのコード43表示、ファン全開のまま温度が下がらない現象などがあります。これらは単体で断定材料にはなりませんが、発生条件と回数、同時に記録されたイベントを組み合わせると、原因の見通しが立ちます。

症状別の仮説検討では、起動直後の無表示は、補助電源未接続、PCIe差し込み不足、BIOSの優先GPU設定、メモリエラー等が候補です。OS起動後のみの無表示は、解像度やリフレッシュレートの不一致、ドライバーの不整合がよくある要因と紹介されています(参照:Microsoft サポート)。アーティファクトはVRAMの健全性評価を優先し、OCCTなどでテストを行います。ブルースクリーンは停止コードを控え、最新ドライバーとWindows Updateの既知問題の有無を確認します。なお、ファンが高回転のまま下がらない場合、ヒートシンクの埃詰まりやサーマル材の劣化により目標温度へ到達できないケースが想定され、清掃・再塗布が改善に寄与します。

| 症状 | 主な疑い | 一次対応 |

|---|---|---|

| POST後に無表示 | 出力設定・ケーブル・補助電源 | 端子変更、電源挿し直し、別モニター |

| デスクトップでアーティファクト | VRAM不良・過熱 | VRAMテスト、温度ログ、ケース清掃 |

| ゲーム中のクラッシュ | 温度限界・電力不足 | ファンカーブ調整、PSU確認、電源設定 |

| コード43 | ドライバー・ハード不安定 | クリーンインストール、別PC検証 |

グラボは何年で壊れるか?耐用年数の目安

単純な年数での断定は困難ですが、使用環境の温度、負荷、粉塵、電源品質が寿命に強く影響すると説明されています。一般にメーカー保証は1〜3年程度で設定されることが多く(参照:ASUS 保証、MSI 保証)、これは実使用寿命の統計的中心ではなく、品質保証の範囲を示す制度的な線引きです。現場感覚では、適切な冷却と定期清掃、安定したPSUを前提に、3〜5年の無故障運用は珍しくありません。一方、狭小ケースや高温・高湿環境、常時高負荷レンダリングでは、ファンやコンデンサの劣化が早まる傾向があります。

電源効率や消費電力の設計値も運用寿命のヒントになります。TDPが高い世代は熱ストレスが大きく、同一ケース・同一ファン設定では温度余裕が減るため、ファン回転の高止まりが積算的な摩耗につながります。これを抑える実用策として、ケースエアフローの整流化と粉塵管理、パワーリミットのわずかな引き下げ(−5〜10%)が挙動の安定化に効果を示すことがあります。ファン交換が容易なモデルでは、高寿命ベアリング採用品へ計画的に置き換えると、音と温度の両面で余裕度を確保できます。

長持ちさせる運用要点

1. 季節の変わり目に清掃 2. ケース吸気のフィルタ導入 3. PSUは定格の余裕を確保 4. ファンカーブを段階的に最適化 5. 電源瞬断対策としてUPSを検討

グラボの寿命の前兆を把握するポイント

劣化は無予告で訪れるより、小さな兆候の蓄積として現れることが多いと説明されています。具体的には、起動直後の一瞬のアーティファクト、以前は安定していたクロックでのランダムクラッシュ、同じ室温・同じ負荷でも温度の高止まりが数度ずつ進行する、ファンの始動トルクが弱く一拍おいて回り始める、軽いカラカラ音が回転数に比例して増幅する、といった観察事項が挙げられます。これらは単独では断定しにくいサインですが、発生頻度の増加と再現範囲の拡大が見えた段階で、清掃・再塗布・ファン点検・電源確認を計画的に実施するのが賢明です。

運用側の予兆検知として、HWiNFOやGPU-Zでのログを週次で振り返り、同一タイトル・同一設定時の最大温度や平均クロックの推移を記録します。目安として、ケース内部の清掃やフィルタ洗浄の前後で5℃以上の温度差が恒常化するなら、ヒートシンク内部の埃堆積やサーマル材の硬化が疑われます。さらに、Windowsのイベントログにおけるディスプレイ関連エラーの増加、TDRの発生間隔の短縮などは、安定性低下の定量的な指標になります(参照:信頼性履歴)。

専門用語補足:サーマルパッドはメモリやVRMとヒートシンクの隙間を埋める熱伝導材。硬化や圧縮痩せで接触が不十分になると、GPUコア温度が正常でもメモリ温度だけが高止まりすることがあります。

GPUが壊れてないか確認する方法は?

疑いが強いときほど、基本動作の再初期化が有効です。BIOS設定の初期化(CMOSクリア)で優先GPUやPCIe交渉の異常をリセットし、Windows側はクリーンブートで常駐アプリの干渉を排除します(参照:クリーンブート手順)。ドライバーはベンダー公式から最新安定版を取得し、クリーンインストールを選択します(参照:NVIDIA ドライバー/AMD ドライバー)。

ハード側の相互検証としては、別のPCIeスロット、別のPSU、別PCでの起動を順に試みます。可搬な範囲で、同じOS・同じアプリ・同じテストパターンを用いて結果の比較性を担保すると判定が明瞭になります。温度や電力の挙動が正常で、かつ別PCでは安定する場合、元のシステムとの相性やドライバー環境を疑います。逆に、どの構成でも短時間でアーティファクトやブラックアウトが出るなら、カードのハード側の故障蓋然性が高いと考えられます。

確認のショートフロー

1. BIOS初期化 2. ドライバーのクリーン導入 3. 別スロット・別PSU 4. 別PC相互検証 5. ログ比較で結論づけ

グラボの故障症状や診断をまとめた最終チェックポイント

- 発生条件を整理し同一手順で再現できるか確認

- 別ケーブルや別モニターで信号経路の問題を排除

- 補助電源の挿し込みとPCIeラッチの固定を再点検

- 温度とクロックと電力を同時にログ化して比較

- ベンチマークとVRAMテストで安定性の指標を取得

- ドライバーは公式版をクリーンインストールで導入

- 信頼性履歴とイベントログでエラー傾向を把握

- オンボードや別GPUで相互検証し原因の所在を特定

- コイル鳴きとファン異音を区別し対処を切り分け

- 埃詰まりやサーマル材劣化など熱要因を優先改善

- 保証条件とRMA可否を確認し分解前に判断を固める

- 修理費用と置き換えコストを総保有額で比較する

- ケース内エアフロー最適化と粉塵対策を継続する

- 電源容量と品質を見直し瞬断や電圧降下を予防する

- 重要データは早期バックアップし復旧計画を用意