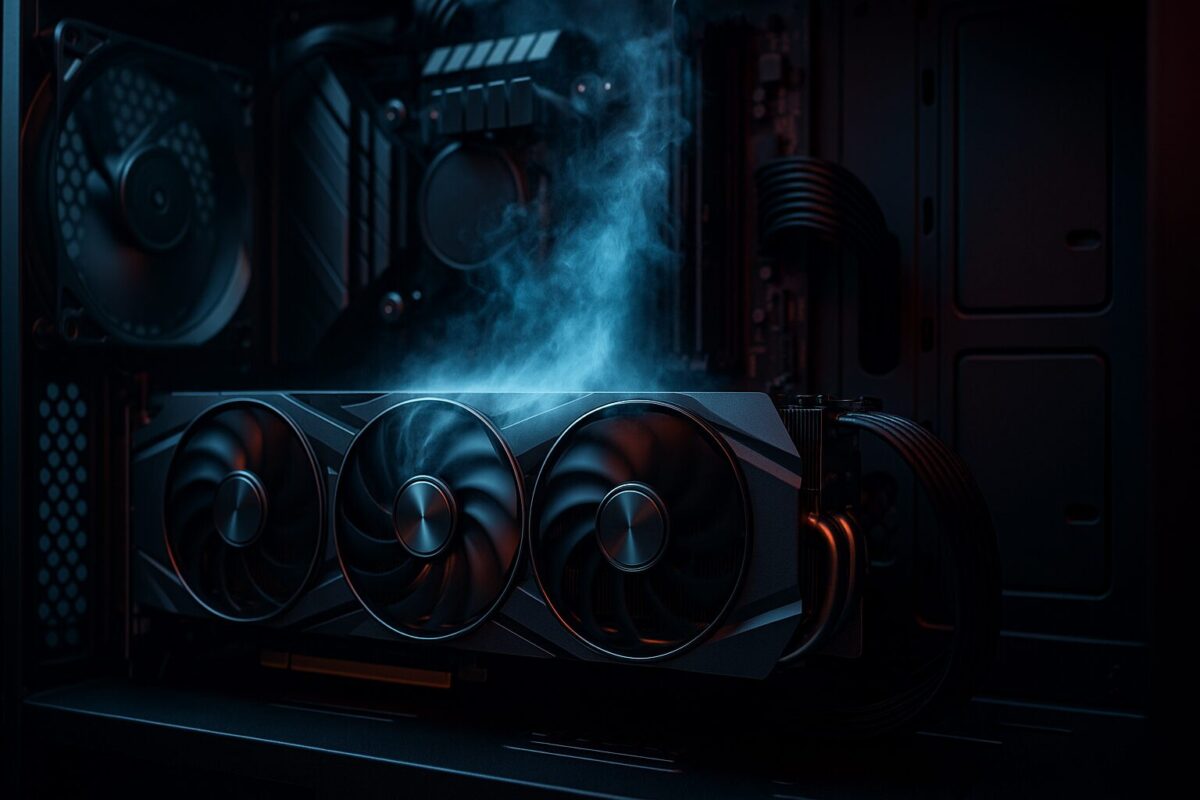

グラボの温度の適正と下げる基礎を知りたい方に向けて、まず温度確認の手順と見るべき指標を整理し、温度アイドル時の適正目安やグラボは何度からやばいか、PCの温度は何度で落ちるかという不安に客観的に答えます。

さらに、熱暴走で落ちるトラブルを防ぐチェックや、ゲームをする時のCPU温度はどの程度が望ましいかも解説します。続いて、グラボの温度を適正に下げる施策として、温度を下げる設定の基本やヒートシンクを乗せる際の注意、グラボの冷やし方はの具体例と冷却グッズの活用、そしてグラボの熱を下げる方法はの実践手順、最後にグラボの適正温度と下げる目安をまとめて提示します。

- 温度の見方としきい値を理解し、不安を整理

- アイドル時と負荷時の違いと基準を把握

- 具体的な冷却施策と設定の進め方を学ぶ

- 安全に配慮した検証とトラブル回避のコツ

グラボの温度の適正と下げる基礎

- 温度確認

- アイドル時の温度

- 温度は何度からやばいか?

- PCの温度は何度で落ちるのか?

- 熱暴走で落ちる時

- ゲームをする時のCPU温度は?

温度確認

適切な対策に進むためには、まず現状の把握が欠かせません。GPU温度はコア温度だけでなく、内部で最も熱くなる地点を示すジャンクション温度(ホットスポット)や、メモリチップ(VRAM)、電源回路(VRM)など複数の観点で見る必要があるとされています。AMDは公式コミュニティの更新情報で、特定世代のRadeonにおいてジャンクション温度が110℃まで想定された設計であると案内しており、読み取っている温度種別を明確にする重要性が示されています(参照:AMD公式コミュニティ更新情報)。さらに、NVIDIAはサーマルスロットリングがおおむね80℃台半ばで発動し得るとの技術資料を公開しており、実装は製品ごとに調整される点が示されています(参照:NVIDIA公式ドキュメント)。

温度確認の基本フロー

一般的なWindows環境では、常駐アプリやゲームのオーバーレイを使わず、まずはOS標準やベンダー提供ユーティリティで手早く現状を把握します。OS側の電源モード調整で無用な高クロック維持を避けると温度評価が安定しやすいと案内されており(参照:ASUSサポート(電源モード手順))、計測の前にバランス寄りの設定へ切り替える運用が推奨されます。GPU温度・クロック・消費電力・ファン回転数を同時に記録できるツールを用い、アイドル時、ブラウジングや動画再生などの軽負荷、高負荷(ゲーム・レンダリング)の三段階でおおまかな傾向を掴みます。計測インターバルは1~2秒程度に設定すると、短いピークも拾いやすくなります。

チェックの基本

- アイドル時と負荷時で温度を分けて記録

- 室温・ケースファン回転数・GPUファン回転数も併記

- ドライバーとゲームのバージョンを控える

温度の指標は複数あります。コア温度はGPUダイ周辺の代表的な値で、ジャンクション温度はダイ内の最も高温なセンサーの値です。後者はコア温度より10~20℃以上高く表示されることもあり、しきい値の解釈が異なります。AMDが公表している一例では、RX 5700世代で110℃のジャンクション温度が仕様上の運用範囲とされていますが、これは「異常」ではなく設計上許容される値だと説明されています(参照:AMD公式コミュニティ更新情報)。一方、NVIDIAは温度上昇に応じてクロックを自動的に抑制するサーマルスロットリングを設け、実運用ではおおよそ80℃台半ばで動作が見られるとされています(参照:NVIDIA公式ドキュメント)。

計測時の注意点と再現性の確保

正確な比較を行うには、室温・設置環境・ケースのパネル状態(開閉)・ファンプロファイルを揃えることが重要です。グラボに付属するユーティリティ(例:ドライバー同梱の管理ソフト)や、サードパーティ製モニタリングツールで録画的にログを残すと、設定変更前後の差分を数値で把握できます。Windowsの電源モードや電源プランを高パフォーマンスへ固定すると、アイドル時でもクロックが維持され温度が数度高くなる傾向があるという情報がメーカーやOEMの解説で見られます。実測比較の前には、汎用的なバランス設定へ戻しておくと、設定変更が温度へ与える影響を誇張しない形で評価できます(参照:ASUSサポート(電源モード手順))。

重要:温度のしきい値はGPU世代・ベンダー・冷却設計で変わります。表示される温度がコアかジャンクションか、VRAMやVRMの温度なのかを必ず確認し、製品仕様やベンダーの技術資料に基づいて判断してください(参照:NVIDIA技術資料/参照:AMD公式コミュニティ)。

ログに残すべき指標

| 項目 | 目的 | 補足 |

|---|---|---|

| コア温度/ジャンクション温度 | ピークと平均の把握 | 温度種別を混同しない(単位は℃で統一) |

| VRAM温度 | メモリ冷却の評価 | 一部GPUで個別に表示可能 |

| ファン回転数 | 冷却能力と騒音の両立 | PWM制御の応答性も確認 |

| 消費電力/電圧 | 発熱源の定量化 | 電力制限や電圧カーブ最適化の前提 |

| クロック(GPU/メモリ) | スロットリングの検出 | 温度とクロックの相関を確認 |

専門用語補足:サーマルスロットリング(熱による自動的な性能抑制)は、主要ベンダーのプロセッサやGPUで一般的に実装され、上限近辺でクロックを下げることで保護すると説明されています。各社で名称やしきい値は異なり、製品ページやサポート資料を参照するのが確実とされています(例:NVIDIA公式ドキュメント)。

ここまでの確認ができると、以降で扱うアイドル時の評価、高負荷テスト、設定変更による温度低減効果の検証が行いやすくなります。重要なのは、変更を一度に複数適用しないことと、基準となる条件をできるだけ一定に保つことです。これにより、どの施策が何度の低下をもたらしたかを明確に示せるようになります。

(参考情報は、ベンダー公式が公開する技術資料やOEMの手順解説に基づいています。各数値や機能の有効範囲は製品やドライバーの更新で変わる可能性があるため、最新の公式情報をご確認ください。)

アイドル時の温度

アイドル時はグラフィックス処理装置(GPU)が重い描画を行っていない平常状態で、温度の基準作りに適したタイミングです。ここで把握した温度は、後で負荷をかけたときの上昇幅や冷却施策の有効性を評価する土台になります。一般にアイドル時の温度は室温やケースの通気、ファン制御の方針、ドライバーの省電力機能の有効度合いに左右されます。バックグラウンドで動画のハードウェア再生やブラウザのハードウェアアクセラレーションが働くと、実質的には軽負荷となり温度は数度から十数度上がる場合があるため、測定時は常駐アプリとブラウザタブの整理が推奨されています。

温度の見方には複数の指標が存在します。代表例はコア温度、ホットスポット(ジャンクション)温度、メモリ(VRAM)温度、電源回路(VRM)周辺温度などです。表示名称はベンダーやユーティリティによって異なりますが、コア温度はGPUダイ全体の平均的な傾向、ホットスポット温度はダイ内の最も高温な点の傾向を示すとされています。ホットスポットはコア温度より高い数値を示すことが一般的で、製品によっては仕様上の上限やスロットリング(発熱抑制のための自動的な性能制御)の発動基準が個別に設けられていると案内されています(参照:Intelサポート(スロットリングと自動シャットダウンの説明))。

アイドル時の温度目安は構成により幅があります。パーツ選定、ケースの通気抵抗、室温、ファン停止機能(ゼロファン)などが組み合わさるため一律化は困難ですが、同一個体での時系列比較は有効です。たとえば、室温がほぼ同じ日にドライバーを更新したところアイドル時の温度が上がった場合、バックグラウンドプロセスや電力管理方針の変化が示唆されます。逆にケースファンの設置数や向きを見直して温度が下がれば、エアフロー改善の効果が確認できます。重要なのは絶対値だけでなく、環境や設定を一定にしたときの再現性と変化量です。

測定環境の固定化は誤差を減らします。室温、ケースパネルの開閉、GPUファンカーブ、ケースファン回転数、電源プラン、ドライバーとOSのバージョンをメモに残し、同じ条件で比較する運用が推奨されます。Windowsの電源設定では、バッテリー駆動のノートPCだけでなくデスクトップでも電源モードの選択がクロック維持に影響する場合があると案内されています(参照:Microsoftサポート(電源とスリープ関連ページ))。高パフォーマンス設定はアイドルでも高クロックを保持しやすく、結果的に温度を高止まりさせる可能性があります。まずはバランス寄りの電源モードを基本にし、必要時のみパフォーマンス寄りへ切り替えるアプローチが現実的です。

また、アイドル時の温度異常は、冷却系の物理的な問題の早期発見につながります。吸気口やダストフィルターの目詰まり、ケース内配線が吸気の直線流を妨げている状態、GPUクーラーの固定不備、サーマルグリスの劣化などは、負荷をかけなくても温度の底上げとして現れます。ファンがゼロ回転で停止する設計の製品では、一定温度以上になって初めて回転するため、境界温度付近では温度が上下動しやすく、体感的な騒音の変化も発生します。ファン停止機能は静音に寄与しますが、ケース内滞留熱が増える場合があるため、吸気と排気のバランスを見直して補うとされます。

アイドル時評価のポイント

- 室温とケースの吸排気経路を固定し、同条件で再測定

- コア温度とホットスポット温度を併記して推移を把握

- 電源モードとバックグラウンドプロセスを整理して比較

デスクトップとノートPCでは前提が異なります。ノートPCは薄型化のためヒートパイプやブロワーファンの冷却余力に限りがあり、筐体素材やキーボード面の放熱設計も温度の感じ方に影響します。外部モニター接続時の内蔵ディスプレイ制御、USBドッキングの給電や外部ストレージ駆動など、周辺機器が間接的に発熱源を増やすこともあります。こうした要因を踏まえ、ノートPCでは冷却台や底面リフトで吸気を確保するなど、ケースに手を入れられない分だけ周辺からのサポートが有効だとされています。なお、メーカーが案内する運用温度範囲は製品ごとに異なるため、仕様書の確認が前提です(参照:各ベンダーの製品仕様ページ)。

アイドル時の数値を記録できたら、次は軽負荷や高負荷との関係を整理します。下表のように、用途別に観察ポイントを定義すると評価が体系化できます。動画再生やWeb会議は軽負荷ながら長時間継続するため、ケース内の熱が積み上がっていないか、ファンの断続的な回転で気になるノイズが出ていないかなど、体感も含めた観点で確認します。

| 状態 | 主な要因 | 観察ポイント | 対応の例 |

|---|---|---|---|

| アイドル | 室温、電源モード、常駐アプリ | 温度の安定性、ゼロファン挙動 | 電源モード見直し、常駐整理、吸気確保 |

| 軽負荷 | 動画再生、ブラウザ支援描画 | 温度の緩やかな上昇、ファンの断続回転 | ハードウェアアクセラレーション設定の最適化 |

| 高負荷 | ゲーム、GPUレンダリング | ピーク温度と持続、スロットリングの有無 | ファンカーブ調整、ケースファン増設 |

計測ツールは、OSの標準表示に加え、ベンダー提供ユーティリティやサードパーティのモニタリングツールが選択肢です。いずれも同時に多用すると計測負荷の競合が起きる場合があるため、最小限の構成でログを取り、比較のために後でグラフ化する運用が無難だとされています。計測の際は、温度だけでなくクロック、消費電力、ファン回転数、フレームレートも合わせて記録すると、温度変化の背景が見えやすく、問題切り分けが加速します。

用語補足:ホットスポット温度(ジャンクション温度)は、ダイ内で最も熱い箇所を示すセンサー群の代表値。コア温度と乖離が大きい場合、ヒートスプレッダやヒートシンクへの熱伝達の偏り(いわゆる熱偏り)が疑われることがあります。

最後に、アイドル時の温度を下げる作戦をまとめます。第一に、電源モードをバランス寄りに戻し、不要な高クロック維持を避けます。第二に、ケース内の吸気経路を掃除し、滞留熱を逃しやすくします。第三に、常駐プロセスやブラウザのハードウェアアクセラレーション設定を見直して軽負荷時の持続発熱を抑えます。これらは低コストで副作用も小さく、他の施策の効果検証の前提条件にもなります。

温度は何度からやばいか?

温度の「やばい」を判断するには、まず何の温度を見ているかを整理する必要があります。一般にユーザーが目にするのはGPUコア温度とホットスポット温度で、同じ瞬間でも後者の方が高く出る傾向があります。さらに、メモリ(VRAM)温度が高くなりやすい設計や、電源回路(VRM)側の温度がボトルネックになる構成も存在します。したがって、単一の数値で一律に危険と断定するのではなく、製品仕様で定義される上限やサーマルマネジメントの挙動を確認し、複数の温度指標を総合して判断する姿勢が望ましいとされています。

CPUの世界では、スロットリング(温度や電力の上限に応じて自動的に性能を抑える仕組み)と、自動シャットダウン(保護のための停止)が正式に説明されています。公式ドキュメントでは、コアがスロットリング温度に達すると消費電力を抑えて温度を下げ、冷却が不十分で温度が下がらなければ自動でシャットダウンに至る場合があるとされています(参照:Intelサポート)。GPUも各社が類似のサーマル保護機構を実装しており、製品のユーティリティやリリースノートで上限や挙動が案内されることがあります。特にホットスポット温度は一部の世代で仕様上の上限が高めに設定されているとの情報があり、同じ80℃台のコア温度でもホットスポットが100℃前後まで許容される設計が存在すると紹介されています(参照:AMDコミュニティ)。

では、ユーザーは実務上どのあたりを目標にすればよいのでしょうか。ここでは安全側に配慮し、長時間運用でスロットリングが発動しにくい範囲を指標として整理します。まず、アイドル時は室温+10〜20℃程度の範囲で安定していることが多いとされます。軽負荷では室温+20〜30℃、高負荷のゲームやレンダリングではコア温度が70〜80℃台に達することもあります。ホットスポットはそれより10〜20℃高く表示される場合がありますが、これはセンサーの観測点の違いによるものです。繰り返しになりますが、これらは構成・冷却・室温に強く依存するため、最終判断は製品仕様と実測に基づくべきです。

重要なのはピーク値だけでなく、持続時間とスロットリングの有無です。短時間のベンチマークで一瞬だけ高温を記録しても、サーマルマス(放熱部材の蓄熱容量)やファンの応答で直ちに下がるなら実害は限定的です。一方で、ゲームのボス戦や高密度シーンなど持続負荷が続く場面で温度が上がり続け、クロックが頭打ちになってフレームレートが不安定化する場合は、冷却能力が実負荷に対して不足しているサインと考えられます。ホットスポットとコア温度の乖離が大きすぎる場合は、ヒートシンクへの熱伝達の偏りやグリスの塗布状態、ヒートパイプの熱輸送経路に課題がある可能性も示唆されます。

評価を定量化するため、下のような判定フレームを用意しておくと便利です。これは一般的な運用目安であり、各社仕様や公式ユーティリティの推奨に優先して従う前提で活用します。

| 状況 | コア温度の目安 | ホットスポット傾向 | 注視点 |

|---|---|---|---|

| 安定運用 | 60〜75℃前後 | コア+10〜20℃程度 | 長時間でのクロック維持、VRAM温度 |

| 要最適化 | 75〜85℃台 | コア+20℃超の持続 | ファンカーブ、ケース通気、電源設定 |

| 対策要検討 | 85℃超が継続 | ホットスポット100℃付近持続 | サーマルグリス、ヒートシンク接触、埃 |

一部のゲームでは、解像度スケーリング、レイトレーシング、可変レートシェーディングなどの設定が発熱を大きく左右します。特にフレームレート無制限の状態では、描画待ちが存在しないシーンでクロックが必要以上に上がり、温度を押し上げることがあります。フレームレート上限や垂直同期の活用は、温度の上振れを抑える実務的な手段として広く紹介されています(参照:Microsoftサポート(電源・描画関連))。

注意:レビュー記事やコミュニティの報告で語られる「安全温度」は前提条件が異なることが多く、室温やケース、電源、ドライバーの差で数十ワット単位の消費電力差が生じることがあります。最終的な判断は製品仕様と公式ユーティリティの表示に基づくことが推奨されています。

最後に、ユーザーが不安を感じやすい「何度からやばいか」という問いへの運用回答を整理します。第一に、製品が用意するサーマル保護が正常に機能している限り、ただちに故障に直結する温度で動作し続ける設計にはなっていないと案内されています(参照:Intelサポート)。第二に、長時間の高温持続は部材の劣化を早める可能性があるため、性能が必要な範囲で温度と騒音のバランスを取ることが現実解です。第三に、温度の改善は設定の見直し、エアフロー整備、冷却部材の刷新という段階的アプローチで、効果を測定しながら進めるのが効率的です。これらを踏まえると、絶対値での線引きよりも、「上限仕様に対してどのくらい余裕があり、スロットリングが発生せず、体感が快適か」で評価する姿勢が、日常運用では実用的といえます。

PCの温度は何度で落ちる?

突然の強制終了や再起動は、一般にソフトウェアの不具合だけでなく、ハードウェアの過熱保護が作動したサインとして説明されています。PCはCPU、GPU、マザーボード、電源ユニット、ストレージなど複数の部品で独立した温度監視を行い、しきい値に達するとサーマルスロットリング(自動性能制御)や自動シャットダウンが順次発動すると案内されています。具体的な温度しきい値は製品ごとに異なり、同じメーカーでも世代やモデルによって差が設けられているため、単一の絶対温度で画一的に語ることは推奨されていません。

たとえばCPUでは、TJunction Maxという指標が公開され、コア温度がこれに達すると安全のために周波数や電圧を自動制御し、それでも温度が下がらない場合は保護のための停止に至ることがあると説明されています(参照:Intelサポート)。GPUについても各社ユーティリティで上限動作が周知されており、ジャンクション温度やメモリ温度が高い状態の持続に対して、ファン回転の増加やクロック制御で温度を抑える仕組みが実装されているとされています(参照:AMD公式ブログ)。

自動停止のトリガーは温度だけではありません。電源ユニット(PSU)の保護回路(過電流、過電圧、過温など)が働いた場合、温度表示と無関係に電源が落ちることがあります。マザーボードのBIOS/UEFIにはCPUやチップセットの温度警告しきい値、ファン故障検知、VRM過熱の保護設定が用意されることが多く、これらがトリガーとなってシャットダウンする構成も存在します。さらに、ケース内の局所的な滞留熱がセンサーの無い位置で発生していると、表示温度が上限に届いていなくても安定性が損なわれることがあるため、センサーの位置と表示名称を理解しておくことが重要です。

実務上の切り分けでは、イベントビューアー(Windowsのシステムログ)で「予期しないシャットダウン」や「熱関連のACPIイベント」を確認しつつ、モニタリングツールのログで温度・クロック・消費電力・ファン回転の時系列を突き合わせる方法が有効とされています。OS更新やグラフィックスドライバー更新の直後は、電力管理の方針が変わることがあり、以前よりアイドル消費が高まるケースも報告されています。電源プランをバランス寄りに戻す、バックグラウンドアプリのハードウェアアクセラレーションを調整するなど、ソフト側の対処で症状が改善する場合があります(参照:Microsoftサポート)。

温度が原因かを判断するには、再現テストの設計が鍵になります。高負荷ベンチマークを連続実行して温度とクロックが一定時間どのように推移するか、室温を一定に保ちながらケースパネルの開閉で差が出るか、ケースファンの回転数を固定した場合でも落ちるか、といった観点で一つずつ条件を変えて検証します。室温が30℃を超える季節や暖房環境では、吸気空気自体が高温化して放熱余地が縮まり、結果としてハードウェア保護の作動が早まることがあります。反対に、室温が低い環境では同じ構成でも余裕が生まれます。

「何度で落ちるか」をあえて運用的に言い換えると、「各デバイスが設計上の温度上限や電力・電流制約に達したとき」と表現するのが適切です。したがって、ユーザー側の対策は上限値を下げることではなく、その上限に到達しにくい状態を作ることに向かいます。具体的には、ケース内の吸排気経路を整える、ファンカーブを調整して熱溜まりを作らない、ゲーム側のフレームレート上限と描画品質の折り合いを取る、電源ユニットを余裕容量のモデルへ更新して効率の高い範囲で運用する、といった施策が挙げられます。これらは温度の上振れを抑えるだけでなく、電力変動の平滑化にも寄与します。

実務チェックリスト

- イベントログと温度ログの突合で熱要因かを切り分け

- 同条件で室温・ファン設定・ケース開閉を変えて再現性確認

- 電源プラン、ドライバー、BIOSの更新後は再評価

最後に、安全情報の取り扱いについて補足します。温度しきい値や保護挙動はハードウェアの寿命・安全に関わる事項であり、メーカーが公開する仕様やサポート情報を一次情報として参照することが推奨されています。本記事で触れた挙動は、公式サイトによるとそのように設計されているとされていますが、個々の製品や環境で異なる可能性があります。購入した個体のマニュアルやサポートナレッジを必ず確認してください(参照:Intelサポート、AMD公式ブログ)。

熱暴走で落ちる時

熱暴走という言葉は、一般には温度上昇によって半導体や周辺部品の特性が変化し、さらに発熱が増えて制御不能な状態に向かう現象を指します。PCの文脈では、冷却能力を超えた持続的な高負荷や、冷却機構の機能低下が重なったときに、サーマルスロットリングやシャットダウンが頻発する状態として捉えられます。実装上は、温度センサーとファームウェアが段階的に保護を行うため、物理的破壊に到る前に停止するよう設計されていますが、停止やフリーズが頻発すると作業やゲームプレイに支障をきたします。

要因は単一とは限りません。代表的なものとして、ヒートシンクとチップの間の熱抵抗増大(サーマルグリスの劣化、取り付け圧の不足、ヒートスプレッダの反り)、ケース内エアフローの阻害(フロント吸気の遮蔽、ケーブルの乱れ、フィルターの詰まり)、ファン劣化(回転数低下、ベアリング損耗)、VRMやメモリ周りの局所的過熱、電源ユニットの排気干渉などが挙げられます。さらに、ソフトウェア側の設定でフレームレート無制限や背景での高リフレッシュ表示が有効なまま放置され、必要以上の発熱が続くケースもあります。これらが複合すると、短時間で温度がピークに達し、保護動作が頻発します。

対処の出発点は、再現条件の記録です。特定のゲームシーン、エンコード開始直後、ブラウザで複数タブを同時再生したときなど、トリガーを特定できれば、CPUかGPUか、メモリかストレージか、ボトルネック候補を絞り込めます。モニタリングツールでコア温度、ホットスポット温度、VRAM温度、クロック、消費電力、ファン回転、フレームレートを同時に記録し、落ちる直前の挙動を確認します。電力が急峻に上がる瞬間に温度が遅れて追随しているなら冷却側の応答不足、温度が中庸でもストレージアクセスが突発的に増えているなら別要因の可能性など、時系列の関係がヒントになります。

物理的な改善策は段階的に進めると効果が分かりやすくなります。最初のステップは清掃と吸排気経路の確保です。フロントの吸気口やダストフィルター、GPUクーラーのフィン、電源ユニットの吸気面を清掃し、フロントからリア・トップへの一直線の気流を妨げない配線に整えます。次に、ケースファンの配置と回転数を見直し、吸気より排気が弱すぎて負圧が大きい、もしくは逆に正圧が強すぎて熱気が滞留している、といった極端な状態を避けます。ファンカーブは温度の先行で回転数を上げるプリエンプティブな設定が有効な場合があり、GPUファンだけではなくケースファン側の応答性も合わせて最適化すると温度のピークが下がることがあります。

次のステップは熱伝達の見直しです。ヒートシンクの固定ネジのトルク、バックプレートの圧接、サーマルグリスの塗布量と品質、VRAMやVRMへのサーマルパッドの接触状態を確認します。導電性のあるグリスやパッドは短絡リスクがあるため、非導電性の製品を選ぶことが推奨されます。なお、分解・改造は保証に影響する可能性があるため、メーカーの保証規定を必ず確認し、許容される範囲で実施してください(参照:各メーカーの保証規定)。

ソフトウェア面では、Windowsの電源モードをバランス寄りに設定し、バックグラウンドアプリのGPUアクセラレーションを必要最小限に留めます。ゲームではフレームレート上限、垂直同期、可変リフレッシュレートの活用で過剰なクロック上昇を抑え、レイトレーシングや高解像度影など熱負荷の大きい項目を段階的に下げます。これらの調整は、温度だけでなく消費電力のピークも低減し、イベントログで見られる不意の電源断の抑制に寄与する場合があります(参照:Microsoftサポート)。

用語補足:サーマルスロットリングは温度・電力・電流のいずれかのしきい値に達した際に、クロックや電圧を自動調整して安全範囲に戻す制御。CPUについては公式サポート文書に仕組みが解説され、GPUも同様の保護機構が備わるとされています(参照:Intelサポート)。

検証の終盤では、ケースを開けた状態と閉じた状態を比較し、温度の差と安定性を確認します。ケースを開けて改善する場合は内部エアフローが不足、逆に悪化する場合は想定されたダクト効果が崩れていると判断できます。最終的には、温度ログにスロットリングの痕跡が残っていないこと、フレームレートが大きく上下せず平均と1%低位の乖離が小さいこと、イベントログに電源断が出ていないことをもって安定化の完了とし、季節が変わる前後や大型アップデート後に再検証する運用が勧められます。

ゲームをする時のCPU温度は?

ゲーム中のCPU温度は、描画エンジンのスレッド設計、同時に走るバックグラウンド処理、電力制御の方針、冷却システムの能力、室温など多因子で決まります。一般的にはGPU負荷の高いタイトルでも、物理演算やAI、スクリプト処理、オーディオ、ネットワークの処理でCPUが断続的にブーストし、その瞬間的な温度ピークが観測されます。CPUはブースト動作時に電圧と周波数を瞬時に引き上げるため、温度の立ち上がりは急峻になりがちです。ただし、公式資料によると、上限温度(IntelではTJunction Maxと案内されています)に近づくと保護制御の一種であるサーマルスロットリングが起動し、周波数を抑えて温度を安全域へ戻す挙動があるとされています(参照:Intelサポート)。このため、一時的な高温ピークが単発で出ても、長時間にわたって高温が持続しない限り、即座に故障につながるわけではないと説明されています。

評価の際に重視したいのは絶対温度の一点ではなく、温度の安定性とスロットリングの有無です。具体的には、30〜60分程度の実プレイまたはベンチマーク走行で、CPU温度の平均、95パーセンタイル、1パーセンタイルに近い低位フレームとの相関を観察します。温度が上がる局面でフレームレートが周期的に落ち込む場合、サーマルあるいは電力由来のスロットリングが発生している可能性があります。なお、ゲーム中はGPUが主役の場面が多いものの、CPUの冷却能力が不足しているとGPUの供給データが詰まり、結果としてGPUの稼働率も下がることがあるため、両者の温度とクロックを同時に記録することが重要です。

冷却面の対策は、ケース全体のエアフローとCPUクーラーの両輪で考えます。タワー型空冷であれば、フロントからの吸気をヒートシンクへ確実に導き、リアとトップから直線的に排気する構成が基本です。簡易水冷(AIO)であれば、ラジエーターの設置位置と気流の方向、ファンの回転数とポンプ回転数のバランスが効きます。ラジエーターをフロント吸気で用いる場合は、GPUにやや高温の空気が回る欠点がある一方、CPUの冷却は安定しやすいメリットが指摘されます。トップ排気に置く場合は、ケース上部のクリアランスとメッシュの通気抵抗に留意します。いずれの方式でも、ダストフィルターの詰まりとケーブルマネジメントが温度に影響するため、定期清掃と配線の見直しは効果的です。

ソフトウェア面の工夫としては、Windowsの電源モードをバランスまたは最適化に設定し、バックグラウンドで常時GPUやCPUを消費するアプリのハードウェアアクセラレーションを整理します(参照:Microsoftサポート)。ゲーム内では、フレームレート上限、垂直同期、可変リフレッシュレート(VRR)を用いて突発的なCPU負荷の波を平滑化し、描画オプションではレイトレーシングや高品質シャドウ、超高精細アンチエイリアスなど、GPU負荷と同時にCPUのドローコール数やシーンマネジメント負荷を増やしやすい要素を段階的に調整します。こうした設定変更は温度のピーク削減だけでなく、電力ピークの抑制にもつながり、電源系の安定にも寄与するとされています。

測定・検証では、温度だけでなくクロック・消費電力・ファン回転を並行記録すると、ボトルネックの切り分けが容易になります。例えば、温度が80〜90℃に達する局面でクロックが規則的に落ちているならサーマル制約の可能性が高く、温度が安定していても電力がプラットフォーム上限に貼り付く形でクロックが揺れるなら、電力制約がボトルネックかもしれません。VRM温度やチップセット温度が高い場合、CPUクーラーを強化しても改善が限定的なことがあるため、ケースファンでマザーボード周辺に新鮮な気流を供給する発想が有効です。

評価の指標(例)

- 30〜60分の実プレイで平均温度・最大温度・温度の標準偏差を取得

- フレームタイムの分布と温度ログを重ね、同時刻にドロップがないか確認

- ファンカーブを温度上昇の先行で1段早く引き上げ、ピークを抑制

なお、CPU温度の「望ましい範囲」については、公式サイトによると製品別仕様に依存し、単一の最適温度は定義されていないとされています(参照:Intelサポート)。運用面では、長時間のゲーム時にサーマルスロットリングが発生しないこと、季節の最高室温でも温度の頭打ちが安定していること、ファン騒音と冷却性能のバランスが取れていることの三点を満たす状態を目安に、設定と冷却の両面から最適化を進めるとよいでしょう。公式ドキュメントは随時更新されるため、型番ごとの仕様ページを確認する運用も推奨されます。

グラボの温度を適正に下げる施策

- 温度を下げる設定の基本

- ヒートシンクを乗せる活用時の注意

- グラボの冷やし方

- 冷却グッズ

- グラボの熱を下げる方法は?

温度を下げる設定の基本

ソフトウェア設定の見直しは、リスクが低く効果検証もしやすい起点です。まず、OS側の電源プランを見直して、無用な最大性能常時維持を避けます。Microsoftのサポート情報では、電源モードをバッテリー寿命優先から最上位のパフォーマンスまで段階的に切り替えられるとされ、用途に応じた最適化が可能と説明されています(参照:Microsoftサポート)。据え置きPCであっても、常時「最高のパフォーマンス」に固定するとアイドル電力が上がり、背後での発熱とファン回転が積み上がる場合があるため、ゲーム時のみ高性能に切り替える運用が現実的です。

ゲーム側の設定では、フレームレート上限、垂直同期、可変リフレッシュレート(G-SYNCやFreeSync等の総称としてVRR)を活用し、描画負荷の上振れを抑えます。フレームレート上限をディスプレイのリフレッシュレート以下に設定すると、GPUの無制限ブーストを避けられ、温度ピークが下がる傾向があります。加えて、レイトレーシング、超高品質シャドウ、視界距離、スクリーンスペースリフレクションなど、熱負荷の高い要素を一段ずつ下げ、画像品質の体感に影響が少ないところから着手します。これにより、体感品質を維持しつつ熱と電力のピークを抑制できる可能性があります。

ドライバー設定でも温度に影響する選択肢があります。GPUドライバーのオプティマイズドプリレンダや低レイテンシモード、テッセレーションの上限、アニメーションのスムージングなど、タイトル依存で効果が異なるため、1項目ずつ変更しログで比較する方法が確実です。オーバーレイ、録画、配信、RGB制御ユーティリティなどの常駐機能は、GPUやCPUの負荷を常時わずかに上積みするため、必要最小限に絞るとアイドル温度の改善に寄与します。

また、電圧・電力の最適化(アンダーボルト、パワーリミット調整)は、適切に行えば温度と消費電力の低減に効果的です。メーカーの公式見解では、しきい値に達した際に自動で性能を抑える保護機構が備わっているとされていますが(参照:AMD公式ブログ)、ユーザーレベルの電圧・電力調整は保証や安定性に影響する可能性があるため、変更は小刻みに、ストレステストで十分に検証してください。電圧を必要以上に下げると、温度は下がってもフリーズや描画破綻のリスクが上がります。

設定最適化の手順(推奨フロー)

- 電源プランをバランス系へ。アイドル温度と消費電力を記録

- ゲームでフレームレート上限とVRRを設定。温度のピークと平均を比較

- 負荷の高い描画項目を一段ずつ下げ、体感品質との折り合いを評価

- 常駐アプリを整理し、OSDでバックグラウンド負荷を監視

- 必要に応じて電圧・電力の微調整を行い、長時間テストで安定性確認

健康や安全に関わる高温状態の扱いについては、公式サイトによるとハードウェアは上限到達時に保護制御が働くよう設計されているとされています。しかし、ケース内の局所的な過熱や電源周りの異常はログに現れにくいことがあるため、温度、電力、クロック、イベントログを合わせて判断してください(参照:Intelサポート)。

最後に、設定変更は一度にまとめて行わず、単一要因ごとにABテストするのがポイントです。温度・フレームレート・消費電力の3点を時系列で残しておけば、季節やアップデートに伴う環境変化の影響も素早く検出できます。必要に応じてタイトルごとにプロファイルを作成し、起動時に自動適用されるよう整理しておくと運用が安定します。

ヒートシンクを乗せる活用時の注意

既存のクーラー構成にヒートシンクを追加して放熱面積を稼ぐ方法は、VRAMやVRM(電源回路)といった補助コンポーネントの温度改善に役立つ場合があります。ただし、メーカー保証や安全面の観点から慎重な判断が求められます。まず、分解可否や保証条件は製品ごとに明記が異なり、バックプレートの脱着やシールの破断で保証対象外となる事例があるため、実施前に保証規定を確認してください。さらに、ヒートシンクやサーマルパッドの追加は、接触圧力、クリアランス、導電性、質量増加による応力の四点を系統的にチェックする必要があります。特に導電性のあるグリスやパッドはショートの危険があるとされるため、非導電性材料の採用が無難です。

取り付け前の準備としては、対象部位の発熱源を把握し、どの温度センサーがボトルネックかをログで特定します。VRAM温度が上がるタイトルはメモリ帯域を強く使うレンダリング条件で顕在化しやすく、VRM温度は長時間の高負荷や電力リミット付近の動作で上がりやすい傾向が見られます。VRAM用ヒートシンクを追加する場合、パッドの硬度(ショア硬度)と厚みの選定が重要で、厚すぎるパッドは応力を高め、周辺部品への過圧や基板の反りを誘発します。薄すぎると接触不良で熱抵抗が増え、かえって温度が上がる場合があります。一般には、面全体の面圧を均一化する設計と、重量物を避ける方針がリスク低減につながります。

作業の実務では、静電気対策(リストストラップ・帯電防止マット)と、分解前の写真記録、ねじの保管ルール化、トルク管理が有効です。多くのクーラーはねじの締結順序が指定され、対角線順に少しずつ締め込むのが一般的です。サーマルパッドの切断は定規と新品カッターで行い、切断面のバリや粉を残さないようにします。貼り付け後は押し当て面のズレがないか、バックプレートやシラウドとの干渉がないかを仮組みで確認します。バックプレートの空間が不足する場合、背面側に薄型ヒートスプレッダを用いて放熱するアプローチも考えられますが、金属部品の追加によるショートリスクには引き続き注意が必要です。

検証はビフォー・アフターの比較が核心です。実施前に、アイドル・軽負荷・実ゲーム負荷・合成ベンチの各フェーズでVRAM、GPUコア、ホットスポット、VRMの温度をログ取得し、同一条件で再測定します。効果の判定は平均温度と95パーセンタイルの低下量、ピークの抑制、スロットリングイベントの消失や縮小など、複数指標を用いると妥当性が高まります。ケース内気流に依存するため、ケースファン回転数、室温、フレームレート上限などの環境条件は固定してください。温度低下と引き換えに騒音が増える場合は、ファンカーブの再調整で妥協点を探ります。

なお、公式の情報によると、GPUやCPUには上限に達した際にクロックを抑制する保護制御が実装されていると案内されています(参照:AMD公式ブログ、Intelサポート)。追加ヒートシンクは保護動作の発生頻度を下げうる一方、誤った装着は新たなリスクを生むため、「小変更→測定→評価→次段階」の反復で安全側に最適化を進めることが推奨されます。

注意:高温パーツ周辺の作業は火傷の恐れがあるため、完全に冷えてから実施してください。保証や分解に関する判断は製品の公式ドキュメントを優先し、疑義があればメーカーサポートに確認する方法が安全とされています(参照:NVIDIAサポート)。

手順テンプレート(例)

| 工程 | 目的 | チェックポイント |

|---|---|---|

| 前準備 | 保証・分解可否の確認 | 規約、分解手順、必要工具の明確化 |

| 計測 | ボトルネック特定 | VRAM/VRM/コア/ホットスポットのログ化 |

| 仮組み | 干渉確認 | バックプレートやケーブルとの接触なし |

| 本組み | 接触圧の最適化 | ねじの対角順締め、過圧防止 |

| 再計測 | 効果判定 | 平均/95pの低下、スロットリングの有無 |

グラボの冷やし方

冷却の基本は、ケースの気流設計とGPUクーラーの能力を一致させることです。フロント吸気・リア/トップ排気の直線的な流路は、多くのATXケースで採用できる標準形です。通気抵抗の大きいフロントパネル(ガラスや細かいメッシュ)は、同じ回転数でも風量が不足しやすく、温度上昇につながることがあります。吸気側は静圧特性に優れたファン、排気側は風量重視のファンを選ぶと、ヒートシンクやラジエーター、フィルターを通過する際の圧損に耐えやすくなります。ファンの設置は三角形を意識し、下段からの吸気→上段からの排気で自然対流を援用します。

GPUクーラーの形式にも注意が必要です。オープンエア型(軸流ファン×2〜3)はケース内に熱気を還流させるため、ケース排気の強化が必須です。ブロワー型(一方向に排気する方式)はケース内の熱滞留を抑えやすい一方、騒音が大きい傾向があります。簡易水冷化(AIO化)はGPUダイの熱をラジエーターへ逃がせますが、VRM/VRAMのスポット冷却を別途確保しなければ温度が上がる場合があります。いずれの方式でも、「コアを冷やした結果、周辺が熱くなる」という置き換えのリスクを意識し、センサーの多点監視を習慣化してください。

ケース内の正圧・負圧のバランスも論点です。正圧(吸気>排気)は埃の侵入を抑えやすい一方、排気不足で内部温度が上がる場合があります。負圧(吸気<排気)は排熱効率が上がりやすいものの、隙間から埃を吸い込みやすくなります。フィルター清掃頻度や設置環境に合わせて、総合的に判断しましょう。ファンカーブは、「GPU温度」「ケース温度」「CPU温度」のいずれかに連動させ、温度上昇の先回りで回転数を段階的に引き上げると、ピーク抑制に効果があります。ケースファンがマザーボード制御に限定される場合は、マザーボードの温度センサー割り当てやスマートファン機能を活用します。

配線と収納も温度に直結します。フロントからの吸気を妨げるケーブルやドライブ、ライザーケーブルの曲げ余裕不足は、風の「抜け」を阻害します。電源ユニットのシュラウド内に余長を収納し、GPU下部の吸気経路を確保します。縦置きGPUは見栄えの利点がある一方、サイドパネルとの距離が狭いケースでは吸気に不利です。数センチ単位のクリアランス差が温度やファン騒音に影響するため、レイアウト変更の前後でログを比較して判断します。

気流レイアウト比較(目安)

- フロント2〜3基吸気+リア1基排気:汎用性が高く静音と冷却の両立がしやすい

- フロント2+トップ2排気+リア1排気:排熱能力重視。高発熱構成で有効

- トップ吸気+リア排気:ラジエーターを上部吸気にする特殊例。内部温度に注意

ダストマネジメントは長期安定性の鍵です。吸気側フィルターの目詰まりは一週間〜数週間で顕著化することがあり、同じファン回転数でも風量が大きく低下します。清掃はフィルターの取り外しやすさで頻度が左右されるため、着脱容易なケースはメンテナンス面で有利です。ホコリはヒートシンクのフィン間に堆積し、実効的な熱交換面積を減らします。缶スプレーのエアダスターを使用する際は、冷媒噴射による凝縮水に注意し、通電前に完全乾燥を確認します。

公式情報では、しきい値に達するとサーマルスロットリングやファン制御が自動で作動すると説明されています(参照:AMD公式ブログ、Intelサポート)。運用上は、システム全体の排熱設計でしきい値到達の頻度を下げ、保護動作に依存しない安定性を目指す姿勢が重要です。

よくある改善ポイント

前面メッシュ化、トップ排気の増設、GPUサポートステイ導入によるたわみ低減、ファンの静圧グレード見直し、サイドパネルの吸音材と通気のバランス調整など、個々の構成に合わせた微修正が効果を発揮する場合があります。

冷却グッズ

冷却グッズの選定は、ボトルネックの特定が出発点です。ケース内温度が高止まりするならケースファンやハイエアフローケース、VRAM温度がネックならパッドや小型ヒートシンク、GPUダイのピークが問題なら大型空冷や簡易水冷など、症状に直結する解決策を優先します。導入前後の差分を確実に評価するため、室温・ファン回転・電力設定・フレームレート上限を固定し、30〜60分の実測で平均・最大・95パーセンタイルを比較します。

| カテゴリ | 代表例 | 期待効果 | 留意点 |

|---|---|---|---|

| ケースファン | 120/140mm PWM、静圧型/風量型 | 吸排気強化と温度ピーク抑制 | 静圧特性、ベアリング、耐久、回転域 |

| ハイエアフローケース | 前面メッシュ、開口率の高いパネル | 通気抵抗低減、全体温度の底上げ | 防塵と騒音のバランス、清掃性 |

| GPUサポートステイ | 支柱型、レール型 | 基板たわみ抑制、接触安定 | 干渉、LED配線、振動の伝達 |

| サーマルグリス | 非導電性、長寿命タイプ | 接触熱抵抗低減、温度数度改善 | 塗布量、硬化、再塗布サイクル |

| VRAM用ヒートシンク | 小型フィン+両面テープ、パッド | メモリ温度の低減 | 圧力、干渉、粘着の熱劣化 |

| 簡易水冷(AIO) | 240/280/360mmラジエーター | GPUコアのピーク抑制に強い | ポンプ音、配置、エア抜き、寿命 |

| 追加ケースセンサー | 温度/騒音/風量センサー | 可視化による最適化の精度向上 | 配線、固定、校正 |

グリスとパッドは基本に忠実な施工が最大の効果を生みます。グリスは中央一点盛りやX字など、メーカー推奨方式に従い、過剰塗布によるはみ出しを防ぎます。パッドは厚み選定が重要で、過圧は基板やチップのダメージにつながる可能性があります。AIOを導入する場合、ラジエーターの設置位置によってケース内の温度分布が変わるため、GPUやVRMの局所温度を並行監視してください。公式資料によると、ハードウェアは上限温度到達時の保護制御を備えるとされていますが、保護に頼らず余裕を持った温度域で運用することが寿命や安定性の観点で推奨されます(参照:AMD公式ブログ、Intelサポート)。

健康や安全に関わる観点として、公式サイトによると冷却液やグリスの取り扱いは製品の安全データシートに従うことが推奨されています。皮膚や眼への付着、吸入を避け、廃棄時は地域の指針に従う必要があるとされています(参照:Microsoft一般サポート)。

グラボの熱を下げる方法は?

効果とリスクのバランスを踏まえ、段階的な実行計画を用意すると迷いにくくなります。第一段階は設定の最適化です。電源プランの見直し、フレームレート上限、VRR、垂直同期、描画品質の段階調整、不要常駐の停止を実施します。第二段階はエアフローの整備で、吸排気ファンの配置と回転数、フィルター清掃、ケーブルマネジメントを行います。第三段階は冷却パーツの導入で、ケースファン増設、グリスやパッドの最適化、VRAM/VRMの補助ヒートシンク、AIOや大型空冷の導入を検討します。最終段階で電圧・電力の最適化を行い、温度・消費電力・安定性の折り合いを付けます。

計測は各段階で必ず行い、平均温度、最大温度、95パーセンタイル、スロットリングの有無を並行評価します。タイトルごとに負荷特性が異なるため、実プレイに近いシーンでのログが重要です。シェーダーのコンパイルやローディングの一過性イベントを除外するため、一定のステージやコースを用いて再現性を確保します。ケース温度が高いと全パーツの温度が並行して上がるため、ケース内にサーミスタを設置して「室温→ケース→GPU」の温度差を監視すると、改善余地の可視化に役立ちます。

公式資料では、Radeonの一部世代でジャンクション温度(ホットスポット)が仕様として高めに設計されていると案内され、数値の読み方に注意するよう説明されています(参照:AMD公式ブログ)。同様に、IntelのドキュメントではTJunction Maxの概念が説明され、上限に近づくとサーマルスロットリングにより保護が働くと案内されています(参照:Intelサポート)。Windows側の電源モードについても、用途に応じた切り替えが可能と説明されており(参照:Microsoftサポート)、これらの公式情報を総合すると、しきい値に達する前に熱源と気流を最適化しておくことが運用上の合理的解と考えられます。

段階的実行チェックリスト

- OS電源とゲーム設定を整え、温度ピークを平滑化

- 吸排気の再設計とフィルター清掃でケース内温度を低減

- グリス・パッド・補助ヒートシンクで接触熱抵抗を縮小

- 必要に応じてAIOや大型空冷、ファンの静圧グレードを導入

- 電圧・電力の最適化は小刻み調整と長時間テストで検証

健康や安全への配慮として、公式サイトによると高温部への接触や工具の取り扱いは十分な注意が求められるとされています。作業は通電停止後に行い、可燃性エアダスターの使用は火気厳禁とされています(参照:製品安全関連公的情報(NITE))。

グラボの温度を適正に下げる総まとめ

- 温度はアイドルと負荷で分けて記録し季節差も管理

- 表示温度の種類を把握しコアとホットスポットを区別

- フレーム上限とVRRで負荷の上振れを抑えて平滑化

- 電源プランは用途別に切替えて無駄な高クロック回避

- 吸気と排気の直線流路を作り通気抵抗の要因を除去

- フィルターとヒートシンクの清掃で実効風量を回復

- ファンカーブは温度上昇の先回りで段階的に引き上げ

- サーマルグリスは非導電性を選び適量で均一に施工

- VRAMとVRMの温度も監視し補助ヒートシンクで対処

- ケースファンは静圧と風量の特性を見て役割分担

- 縦置きやライザー使用時はサイドクリアランスを確保

- 電圧と電力の最適化は小刻み調整と長時間検証で確認

- 保護制御に依存せず余裕のある温度域で運用を継続

- 変更は一つずつ行いログで効果と副作用を可視化

- 最終目標は快適な体感と安定性と騒音の均衡の実現