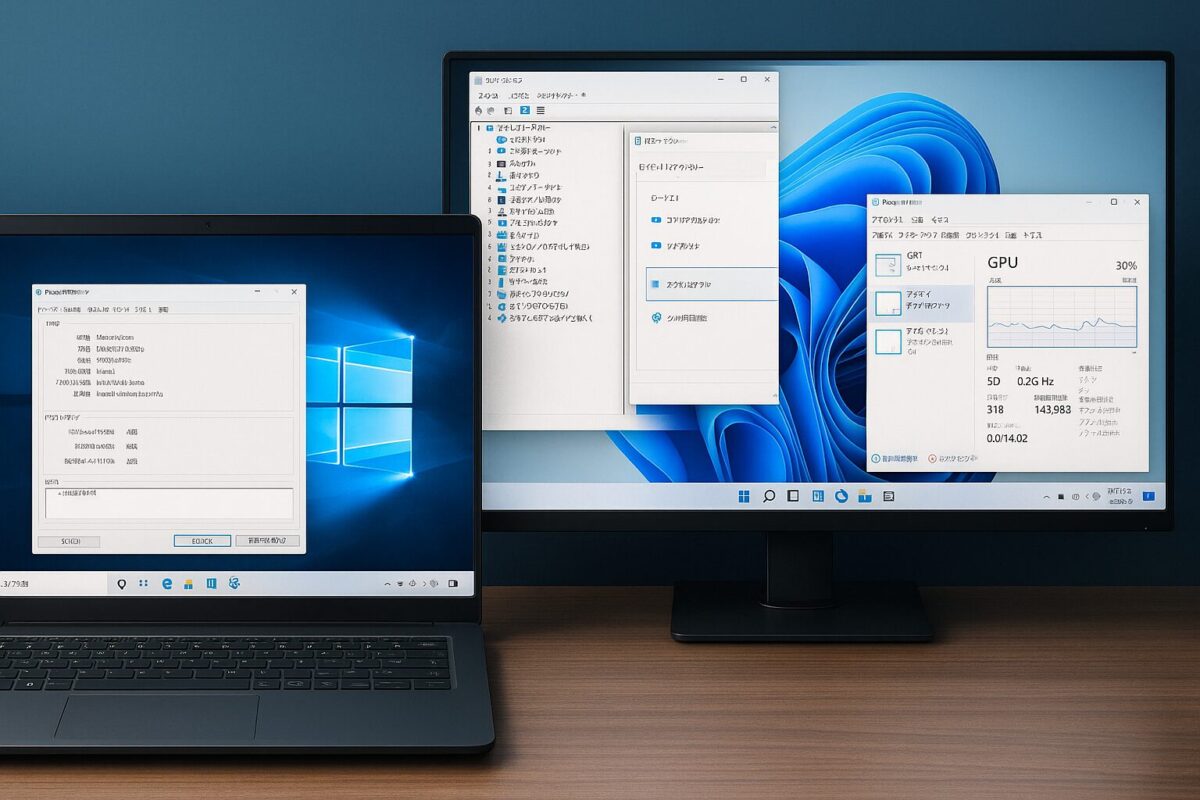

win10・win11のグラボ確認ガイドを探している読者に向けて、Windows11のグラボ確認手順とWindows10のグラボ確認手順、さらにGPU確認方法の基本を整理します。

内蔵GPUの確認と表示名の見方やノートパソコンのグラボ確認の注意にも触れ、win10とwin11でのグラボ確認比較を行います。

あわせてスペック確認・windows11の関連項目とスペック確認・windows10の関連項目を整理し、グラボが認識しない時の対処やグラボの性能比較と指標の例も提示します。

最後にグラボ確認とwin10・win11まとめとして要点を整理し、迷わず実践できる形に落とし込みます。

- win10とwin11での具体的なグラボ確認手順

- 内蔵GPUとノートPCでの見分け方と注意点

- 認識しない時の原因整理と安全な対処法

- 性能指標の読み方と比較サイトの活用法

win10・win11のグラボ確認ガイド

- Windows11のグラボ確認の手順

- Windows10のグラボ確認の手順

- GPU確認方法の基本

- 内蔵GPUの確認と表示名の見方

- ノートパソコンのグラボ確認の注意

Windows11のグラボ確認の手順

Windows 11では、設定アプリ、DirectX診断ツール(dxdiag)、タスクマネージャーという三つの経路でグラフィックボード(GPU)の情報を確認できます。目的に応じて最短でたどり着ける経路が異なるため、まずは「何を知りたいか」を整理してから操作すると効率的です。たとえば型番や搭載メモリ量(VRAM)を把握したい場合はアダプターのプロパティ、APIの対応状況を把握したい場合はdxdiag、利用率やリアルタイムの負荷を見たい場合はタスクマネージャーが向いています。以下では、画面遷移の具体名と合わせて、確認時に見落としやすいポイントや専門用語も丁寧に補足します。

設定アプリからの確認(名称とメモリ)

スタートメニューから設定を開き、システム > ディスプレイ > ディスプレイの詳細設定へ進みます。ここで「ディスプレイ 1 のアダプターのプロパティを表示します」をクリックすると、アダプター情報のダイアログが開き、名前(GPUの製品名)、チップの種類(GPUコアの世代や型)、DACの種類、メモリ合計(VRAMの総量)などが確認できます。Windows 11の仕様や画面名称はMicrosoftの公開情報に基づいており、システム要件に関する全体像は公式の仕様ページが参考になります(参照:Windows 11 Specifications)。

要点:メモリ合計の表示は「専用VRAM+共有メモリ」を含む表現になる場合があります。ゲームの推奨環境などで問われるのは多くの場合「専用VRAM」です。共有メモリはシステムRAMから一時的に割り当てられる領域で、物理的にGPUに搭載された専用VRAMとは性質が異なります。

DirectX診断ツール(dxdiag)での確認(APIとドライバー)

検索ボックスにdxdiagと入力してツールを起動し、システムタブではDirectX バージョンやOSビルド、ディスプレイタブではデバイス名、ドライバーのバージョンと日付、機能レベル(Feature Levels)、Direct3D DDIなどを確認します。Windows 11では多くの機能でDirectX 12(D3D12)が前提になっており、Feature Levelの行に12_0/12_1などが並んでいれば、新しめのAPIに対応している目安になります。公式の手順や概念整理はMicrosoftサポートがわかりやすく整備しています(参照:Which version of DirectX is on your PC)。

用語補足:DirectX(ゲームや3D描画の共通基盤)とWDDM(Windows Display Driver Model=表示ドライバーモデル)は混同されがちです。DirectXはアプリからGPUを使うためのAPI群、WDDMはWindowsがGPUドライバーを管理するための仕組みで、Windows 11の最小要件では「DirectX 12 以上(WDDM 2.0 ドライバー)」が提示されています(参照:Windows 11 System Requirements)。

タスクマネージャーでの並行確認(リアルタイムの負荷)

Ctrl+Shift+Escでタスクマネージャーを開き、パフォーマンスタブのGPUを選ぶと、3D、ビデオデコード、コピーなどエンジン別の利用率や、専用GPUメモリの使用量推移がグラフで確認できます。ここにGPU名やドライバー版、DirectXバージョンも併記されます。GPU項目が表示されない場合、Microsoft Basic Display Adapter(Windowsの基本表示ドライバー)が使われている可能性があり、製造元のドライバー適用が必要です(参照:Microsoft Basic Display Adapter)。

よくある詰まりどころと確認のコツ

- 複数GPUが表示される:内蔵GPUとディスクリートGPUのハイブリッド構成である可能性が高いです。ディスプレイ出力がどちらに接続されているかで使用GPUが変わることがあります

- Feature Levelが低い:古いハードウェアやドライバーの影響が考えられます。製造元の最新版ドライバーで改善するケースがあります

- メモリ合計が少ない:エントリーGPUや内蔵GPUでは専用VRAMが小さい設計が多く、ゲームの推奨要件を満たさないことがあります

| 確認目的 | 推奨画面 | 見る項目 | 参考 |

|---|---|---|---|

| 型番・メーカー | アダプターのプロパティ | 名前/チップの種類 | Windows 11仕様 |

| API対応 | dxdiag | DirectXバージョン/Feature Level | MSサポート |

| 実行時負荷 | タスクマネージャー | GPU使用率/専用メモリ | MSサポート |

注意:ドライバーの更新やロールバックはシステムの安定性に影響することがあります。作業前に復元ポイントの作成や重要データのバックアップを行い、提供元(GPUベンダーやPCメーカー)の手順に沿って実施することが推奨されています(参照:ドライバー更新の基本)。

補足:Windows 11のビルトイン機能で取得できる情報は、OSのビルドやドライバー世代により表示文言がわずかに異なる場合があります。画面名が見当たらないときは、検索ボックスで「ディスプレイの詳細設定」や「dxdiag」を直接検索すると到達しやすくなります。

タスクマネージャーでの並行確認

Ctrl+Shift+Escでタスクマネージャーを開き、パフォーマンスタブのGPUを選ぶと、GPU名、DirectXバージョン、使用状況の推移を把握できます。GPU欄が見当たらない場合は、デバイスマネージャーの表示やドライバー状態を併せて確認します(参照:Microsoft Basic Display Adapterの説明)。

用語補足:DirectX(ゲームや3D描画の共通基盤)とWDDM(Windows Display Driver Model=表示ドライバーの規格)は、対応状況がアプリの動作要件に直結します。Windows 11はグラフィックスがDirectX 12以降かつWDDM 2.0ドライバーへの対応が必要と案内されています(参照:Windows 11システム要件)。

Windows10のグラボ確認の手順

Windows 10では、表示名称やメニュー構成がビルドごとにわずかに異なる場合がありますが、確認動線は大きく三つに整理できます。設定アプリからアダプター情報を開く方法、DirectX診断ツールでAPI対応やドライバー署名を確かめる方法、タスクマネージャーで実行時の負荷やメモリ使用量を観察する方法です。作業前に知っておきたいのは、Windows 10は幅広い世代のGPUとドライバーを受け入れているため、環境によっては最新の項目名や表示が出ないことがあるという点です。該当しないときは検索ボックスに目的の機能名を直接入力すると到達しやすくなります。

設定アプリからの確認(型番とVRAMの基本情報)

スタート > 設定 > システム > ディスプレイ > ディスプレイの詳細設定へ進みます。対象ディスプレイのプルダウンを確認し(複数枚環境では選択ミスが起きがちです)、「ディスプレイ 1 のアダプターのプロパティを表示します」をクリックします。開いたアダプター情報ダイアログで、名前(例:NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU)、チップの種類(例:NVIDIA GeForce RTX 4060)、DACの種類、メモリ合計(専用VRAM+共有メモリの合算表示になる場合があります)を確認します。専用VRAMはゲームの推奨環境で頻出する指標であり、一般に4GB、6GB、8GBなどの容量がボトルネックの目安になります。

要点:表示がMicrosoft Basic Display Adapterの場合、製造元のドライバーが未適用か、OSが汎用ドライバーにフォールバックしている可能性があります。Windows Updateやベンダー配布版から更新して再起動後に再確認します(参照:Microsoftサポート)。

DirectX診断ツール(dxdiag)での確認(API・機能レベル)

Win+Rでファイル名を指定して実行を開き、dxdiagと入力して起動します。システムタブではDirectX バージョンやOSビルド、ディスプレイタブではデバイス名、ドライバーのバージョン/日付、Feature Levels(機能レベル)を確認します。Feature Levelsに12_0/12_1が並んでいれば、Direct3D 12世代の機能を利用可能である目安になります。ゲームや3DアプリはAPI対応のほか、ドライバーのWHQL署名(Microsoftの互換性テスト済み)も安定性の指標となるため、署名の有無を併せて見ておくと安心です(参照:Which version of DirectX)。

用語補足:Feature Level(機能レベル)は、ハードウェアが実装している3D機能群の世代を表す指標です。アプリが要求するレベルをGPUが満たしていないと、起動不可やレンダリング品質の低下が起きます。詳細はMicrosoftの開発者向け資料で説明されています(参照:Direct3D Feature Levels)。

タスクマネージャーでの負荷・メモリ観察

Ctrl+Shift+Escでタスクマネージャーを開き、パフォーマンスタブのGPUを選びます。Windows 10では3D、Copy、Video Decodeなどのエンジン別グラフが表示され、専用GPUメモリと共有GPUメモリの現在値を確認できます。ゲーム起動中に3Dグラフが高止まりしていればGPUが働いているサインです。アプリが外付けGPUを使っていない疑いがある場合は、設定 > システム > ディスプレイ > グラフィックの設定でアプリを追加し、高パフォーマンス(ディスクリートGPU)を選択します。

チェックリストと代表的な落とし穴

- OSビルドが古い:新しいドライバーやWDDM機能に非対応の可能性があるため、Windows Updateの適用を検討します

- 外部出力の配線:デスクトップでマザーボード側の端子に接続していると、内蔵GPUが優先されることがあります。ディスクリートGPUの映像端子へ接続します

- デュアルGPU:ノートPCのハイブリッドグラフィックスでは、アイドル時に内蔵側が主に動作します。負荷をかけてから確認するか、電源設定を高パフォーマンスに変更します

| 目的 | 推奨手順 | 確認する項目 | 参照 |

|---|---|---|---|

| 名称とVRAM | 設定 > ディスプレイ詳細 | 名前、チップ、メモリ合計 | Microsoftサポート |

| API対応 | dxdiag | DirectX、Feature Levels | MSサポート |

| 稼働状況 | タスクマネージャー | 利用率、専用/共有メモリ | MSサポート |

注意:ドライバー更新は安定性に影響する可能性があります。復元ポイント作成、重要データのバックアップ、ベンダー公式手順の遵守が推奨されています(参照:ドライバー更新の基本)。

GPU確認方法の基本

GPUの確認は「何を判断したいのか」で必要な情報と到達経路が変わります。たとえば、ゲームの推奨環境と比較したい場合は製品名(型番)と専用VRAM容量が重要です。一方、3Dアプリの機能要件を満たすかを見極めるには、dxdiagのFeature LevelsやDirect3D DDI、ドライバーの署名状態が焦点になります。本文では、共通フローをステップ化し、途中で行き詰まりやすい分岐点での判断基準や回避策を具体的に示します。

ステップ1:識別情報(型番・ベンダー)を確定

設定 > ディスプレイの詳細設定 > アダプターのプロパティの名前でベンダー(NVIDIA、AMD、Intel)と型番を確認します。ラップトップ向け製品は末尾にLaptop GPU等の表記が入る場合があります。型番が分かれば、ベンダー公式ページの製品仕様でストリームプロセッサ数、ブーストクロック、メモリタイプ(GDDR6等)、バス幅、TGP/TDPの目安を参照できます。これらの数値はベンチマークの傾向に相関することが一般的です(参照:NVIDIA製品ページ、AMD製品ページ、Intel製品ページ)。

ステップ2:APIと機能レベルの適合を確認

dxdiagでDirectXバージョン、Feature Levels、ドライバー日付を確認します。アプリの必要条件にFeature Level 12_1が記載されている場合、12_0のみのGPUでは一部機能が無効化される可能性があります。Windows 11の最小要件は「DirectX 12以上(WDDM 2.0ドライバー)」と説明されていますが、アプリ側の要求はより厳しいことがあるため、都度公式の要件記載を確認します(参照:Windows 11 System Requirements)。

ステップ3:実運用での負荷・温度・スロットリング兆候を観察

タスクマネージャーのGPUグラフを観察し、負荷が高い場面で専用VRAMが逼迫していないかを確認します。VRAMが枯渇すると共有メモリの使用が増え、帯域効率の観点からフレームレートが不安定になることがあります。ノートPCでは電源プランやサーマル制約により、クロックが抑制(スロットリング)される挙動も一般的です。温度監視はサードパーティ製ツールが便利ですが、導入可否や安全性は各自のポリシーに沿って判断し、メーカーの推奨や保証条件を確認します。

用語補足:WDDM(Windows Display Driver Model)は、WindowsがGPUドライバーを管理するためのモデルで、バージョンによりマルチプレーンクローニングや可変リフレッシュレート等の機能対応が異なります。最新のWDDMはOSビルドとドライバーの両方が関係します(参照:Microsoft Docs)。

判断に迷ったときの優先順位

- アプリ公式の必要・推奨要件と自環境の差分

- Feature LevelsとDirect3D DDIの適合

- 専用VRAM容量の余裕度(1080pで4〜8GBが当面の目安)

- ドライバーの安定版か最新最適化版か(用途に応じて選択)

要点:必要な指標は一つではありません。名称・API・メモリ・ドライバーをセットで確認し、アプリ要件と照合することで、トラブルを未然に防ぎやすくなります。

内蔵GPU確認と表示名の見方

内蔵GPU(iGPU)は、CPUに統合されたグラフィックス機能で、Intel UHD Graphics、Intel Iris Xe Graphics、AMD Radeon Graphics(APU)などの表示が代表例です。内蔵GPUとディスクリートGPU(dGPU:基板上に独立実装されたグラフィックス)を見分けるポイントは、名称・専用VRAMの有無・デバイス数にあります。Windowsのディスプレイアダプター欄で二つ以上のアダプターが表示される場合、ハイブリッド構成である可能性が高く、アイドル時は内蔵GPU、負荷時にはdGPUが担当する挙動が一般的です。

名称で見分けるコツ

内蔵GPUは「Intel UHD Graphics 730」「Intel Iris Xe Graphics」「AMD Radeon Graphics」といった、世代名やコア種別に依存した名称で表記されます。一方、dGPUは「NVIDIA GeForce RTX 4060」「AMD Radeon RX 7600」など、製品ファミリーとモデル番号が明確です。型番からベンダーの製品ページに遷移し、アーキテクチャ名(例:NVIDIA Ada Lovelace、AMD RDNA 3、Intel Xe-LPG)やVRAMの種類と容量を確認すると、処理性能の見当がつきます(参照:Intel iGPUの確認方法)。

メモリ表示の読み解き

内蔵GPUは基本的にシステムメモリを共有します。アダプター情報のメモリ合計が大きく見えても、それは専用VRAMではなく、システムRAMからダイナミックに割り当てられる領域が含まれるためです。ゲームの要件にある「VRAM 4GB」などの条件は専用VRAMを想定していることが多く、iGPUでは解像度や画質設定の見直しが必要になるケースがあります。なお、一部のAPUでは高速メモリ(例:DDR5、LPDDR5)を採用すると内蔵GPUの実効性能が向上する傾向があるとされますが、最終的な体感はアプリ最適化とメモリ帯域のバランスに左右されます。

デバイス数と切替の実際

ノートPCでは、内蔵GPUとdGPUの自動切替を提供するプラットフォーム(NVIDIA Optimus、AMD Switchable Graphicsなど)が一般的です。Windowsのグラフィックの設定からアプリごとに省電力(iGPU)か高パフォーマンス(dGPU)を指定できます。切替制御はベンダーのユーティリティ(NVIDIAコントロールパネル、AMD Software: Adrenalin Edition、Intel Arc Control等)でも行えます。表示が乱れる、dGPUが有効にならないなどの症状は、ドライバーの不整合や電源設定、BIOSの構成に起因する場合があるため、各社の公式ナレッジに沿った手順で検証します(参照:NVIDIA Optimusの概要、AMD Switchable Graphics)。

要点:内蔵GPUは省電力と互換性の広さが強みです。4K動画の再生支援や軽量なクリエイティブ作業は得意ですが、重い3Dゲームでは画質設定や解像度の調整が前提となる場合があります。dGPU搭載機では、アプリのプロファイルを確認し、必要に応じて高パフォーマンス側を明示的に割り当てます。

補足:企業向けノートでは、セキュリティポリシーによりdGPUを無効化している構成も見られます。デバイスマネージャーにdGPUが表示されない場合は、BIOS設定や企業ITポリシーの制約がないかを確認します。操作はメーカーの公式手順に従うことが案内されています。

ノートパソコンのグラボ確認の注意

ノートパソコンでグラボの状態を確かめるときは、デスクトップPCと同じ操作だけでは実情を把握しきれないことがあります。携帯性と省電力を優先する設計上、ノート向けは内蔵GPUとディスクリートGPUの自動切替、可変電力枠、冷却能力の制約、外部出力の配線経路など、確認結果に影響するファクターが多いからです。ここでは、Windowsの標準機能に加えて、ベンダー固有の仕組みやハードウェア構成を踏まえながら、見落としやすい注意点を整理します。

ハイブリッド構成と自動切替の前提を理解する

多くのノートPCは、内蔵GPUとディスクリートGPUを併用するハイブリッド構成です。負荷が軽い場面では内蔵GPUが描画を担当し、ゲームや3D編集など高負荷時にのみディスクリートGPUへ切り替えます。Windowsの設定 > システム > ディスプレイ > グラフィックの設定でアプリごとに省電力または高パフォーマンスの既定GPUを割り当てられるほか、NVIDIAコントロールパネルやAMD Software: Adrenalin Edition、Intel Arc Controlといったユーティリティからも制御できます。アプリ側がインテグレーテッドGPUを使っていると、タスクマネージャーのGPU欄では内蔵側のグラフが主に動作して見えるため、「dGPUが機能していない」と誤解しがちです。アプリ単位のプロファイルを確認し、必要に応じて高パフォーマンス側を明示的に指定します(参照:NVIDIA Optimusの概要、AMD Switchable Graphics)。

MUXスイッチとAdvanced Optimusの有無をチェック

近年のゲーミングノートでは、ディスプレイ配線をdGPUへ直結できるMUXスイッチや、状況に応じて自動切替するAdvanced Optimusが採用されるモデルがあります。MUXが有効だと、iGPUを経由しないため遅延やスループットの面で有利になる一方、消費電力は増えがちです。機種によってはBIOSまたは専用ユーティリティで設定します。MUX非搭載機ではパネルがiGPU側に接続され、外部モニターの接続ポートによってはdGPU直結になるなど、映像経路が変化します。高リフレッシュレートの外部モニターで検証する際は、どのポートがdGPU直結かを取扱説明書やメーカーFAQで確認してください。

電源設定とTGP/TDP制約を前提に読む

ノート用GPUは、同名のデスクトップ用と比較して電力枠(TGP/TDP)が低く設定されることが一般的です。加えて、Windowsの電源プラン、メーカー独自のパフォーマンスプロファイル、ACアダプターの容量、バッテリー駆動の有無などでブーストクロックの持続性が変わります。確認作業で「ベンチマークの数値が期待より低い」と感じた場合は、AC接続かつ高パフォーマンスプロファイルかを確かめ、冷却ファンモードやサーマルスロットリングの状況も併せて観察します。なお、温度監視やファン制御を行うツールは便利ですが、互換性や保証条件は各メーカーの案内に従ってください。

外部出力とエンコーダー利用時のふるまい

HDMIやUSB-C(DisplayPort Alt Mode)経由で外部モニターを接続した場合、接続ポートがiGPU側なら内蔵GPUが主に負荷を受け持ち、dGPUはレンダリングのみ担当する構成になることがあります。録画や配信時にNVENC(NVIDIA)やAMF(AMD)、Quick Sync(Intel)といったハードウェアエンコーダーを利用すると、エンコード側のエンジン使用率が上がるため、タスクマネージャーではGPUの特定エンジンだけが高止まりして見えることがあります。これは異常ではなく、役割分担の結果です。

企業管理端末やBIOS制限の想定

企業向けノートでは、セキュリティや運用ポリシーの観点からdGPUを無効化している構成も見られます。デバイスマネージャーにdGPUが表示されない、あるいはBIOS設定でディスクリートモードの項目が見当たらない場合は、IT部門の方針やBIOSロックの影響がないかを確認します。ユーザー権限で変更できない設定に干渉することは推奨されていません。

確認フローの要点:(1)アプリごとに既定GPUをチェック(Windows設定/ベンダーUI)→(2)タスクマネージャーのGPUエンジンの内訳を確認→(3)外部出力の配線経路とMUXの有無を確認→(4)電源・サーマル条件を統一→(5)必要に応じてベンチマークや公式最小要件と照合。

注意:BIOSやファームウェアの変更はリスクを伴います。メーカーの公式手順に従い、復元策やAC電源接続を確保した上で実施してください。設定変更によりバッテリー駆動時間や発熱が増える場合があります。

用語補足:NVENC/AMF/Quick Syncは各社のハードウェアエンコーダー機能で、動画の圧縮処理をGPUやiGPUの専用回路にオフロードします。ゲームのフレーム生成とは別のエンジンが働くため、dGPUの3D利用率が低くても配信負荷が高いように見えることがあります。

win10とwin11でのグラボ確認比較

- スペック確認・windows11の関連項目

- スペック確認・windows10の関連項目

- グラボが認識しない時の対処

- 性能比較と指標の例

- グラボ確認とwin10・win11まとめ

スペック確認・windows11の関連項目

Windows 11では、GPUが満たすべき最低条件として、Microsoftの案内にDirectX 12以上かつWDDM 2.0ドライバーへの対応が示されています(参照:Windows 11 System Requirements、Windows 11 Specifications)。ただし、これはOS動作のための最低ラインであり、ゲームや3D制作アプリではさらに高い水準の機能レベルやVRAM容量が推奨されるケースが一般的です。確認作業では、OSの要件充足とアプリの推奨条件の双方を見比べることが重要です。

Windowsの画面で照合するチェックポイント

設定 > ディスプレイの詳細設定 > アダプターのプロパティで名前とメモリ合計を確認し、dxdiagのディスプレイタブでFeature Levelsとドライバーのバージョン/日付をチェックします。さらに、タスクマネージャーのGPU欄でDirectXのバージョン表示や専用GPUメモリの現在値を参照すると、実運用に近い視点でのボトルネック把握に役立ちます。Feature Level 12_0以上が並んでいれば、多くのDX12世代のアプリ要件を満たしやすく、12_1の記載があるタイトルでは追加機能の利用が可能な場合があります(参照:Direct3D Feature Levels)。

WDDMバージョンと機能の目安

WDDM(Windows Display Driver Model)はドライバーの設計モデルで、バージョンが上がると可変リフレッシュレート(VRR)やハードウェアアクセラレートGPUスケジューリング(HAGS)など、OS側の新機能サポート状況に影響します。HAGSは一部の環境で遅延やスループットの改善が期待されるとされていますが、効果はアプリやドライバーによって異なるため、安定性を優先する場面ではオフを選ぶ運用も見られます。いずれもシステム設定やグラフィック設定に項目が表示されるため、導入時はドライバーのリリースノートやメーカーの案内を併読することが推奨されています(参照:Microsoft Docs: Display)。

アプリ側の最小・推奨スペックとの突き合わせ

Windows 11自体が動いていても、ゲームやクリエイティブアプリでは最低VRAMや機能レベル、シェーダーモデルなどを別途要求します。たとえば、フルHDで快適にプレイするには専用VRAM6GB以上が事実上の目安と見なされる場面があり、レイトレーシングや高解像度テクスチャパックを使うなら8GB以上が望ましいといったガイドも見られます。これらはアプリの最小・推奨スペックを前提とした一般的な傾向であり、最終的には各タイトルの公式要件を参照するのが安全です。メーカーや配信プラットフォームの製品ページには、必要VRAMや対応APIが明記されていることが多いです。

要点:Windows 11の要件を満たしている=各アプリが快適に動作する、とは限りません。OS要件・アプリ要件・自分の解像度/設定の三点を並べて、ボトルネックを特定します。

表示が食い違うときの対処例

- dxdiagではDX12対応なのにゲームがDX11として起動する:ゲームの設定や起動オプション、GPUベンダーのドライバー設定を確認し、互換モードでの起動になっていないかを点検します

- VRAM表示が想定より少ない:仮想化や共有メモリの表示差異の可能性があります。専用VRAM容量はベンダーの製品ページの仕様表で確認します

- ドライバー日付が極端に古い:ベンダー公式の安定版またはGame Ready/Recommendedのいずれかに更新し、問題再現性を再評価します

参考:MicrosoftはWindows 11の最小要件と互換性チェックについて、公式ドキュメントで詳細を提供しています。PC Health Checkなどのツールの結果と、手動確認の結果が一致しない場合は、ドライバーやファームウェアの更新で解消する例が案内されています(参照:Windows 11 要件のFAQ)。

スペック確認・windows10の関連項目

Windows 10では長期にわたり多様なハードウェアがサポートされてきたため、同じ操作手順でも表示される文言や機能の有無が環境により異なることがあります。確認作業ではまず、設定アプリとdxdiag、タスクマネージャーという三つの視点を統合し、名称と型番、APIの適合、利用実態の三層で把握します。名称の取得はディスプレイの詳細設定にあるアダプターのプロパティが近道です。API側の適合はDirectX診断ツールでFeature Levelsやドライバー署名の有無を確認します。実運用の観察はタスクマネージャーのGPU欄で、3Dやビデオデコード、コピーエンジンなどの稼働状況を参照します。Windows 10の幅広い互換性は利点ですが、同時に古いドライバーやOSビルドに起因する表示の食い違いも起きやすく、アップデートの適用可否が確認精度に影響します。

OSとドライバーの整合性を最初に点検する

MicrosoftはWindows 10でのドライバー更新手段として、Windows Update経由の配布とデバイスマネージャー経由の更新、製造元配布版の適用を案内しています。まずはWindows Updateで品質更新プログラムを適用し、セキュリティと互換性の基盤を整えます。その上で、ゲームやクリエイティブ用途ではGPUベンダーの安定版またはGame Ready/Recommendedドライバーを導入し、dxdiagのドライバー日付が極端に古いままになっていないかを確認します。Microsoft Basic Display Adapterと表示される場合は、ベンダー固有のドライバーが未適用の可能性が高く、アダプター名称が正しく出るかを再確認します(参照:Microsoft Basic Display Adapter、推奨ドライバーの取得)。

Feature LevelsとDirect3D DDIでアプリ要件を照合

アプリが必要とするのはOSの最低動作要件ではなく、グラフィックス機能の実体です。dxdiagのディスプレイタブに記載されるFeature Levelsは、12_0、12_1などの形でハードウェアが実装済みの機能世代を表し、Direct3D DDIはドライバーが提供するインターフェース世代を示します。例えば、12_1を要求するタイトルでは12_0のGPUで起動できても特定機能が無効化される場合があります。ドライバー更新でDDIが改善する例もあるため、ベンダーのリリースノートの該当箇所を確認し、必要に応じてロールバックやクリーンインストールを検討します(参照:Direct3D Feature Levels)。

タスクマネージャーで稼働状況を立体的に把握

Windows 10のタスクマネージャーは、GPUの各エンジンごとに利用率を表示します。ゲームでは3Dとコピー、録画や配信ではビデオエンコードやデコードのエンジンが主体になります。負荷観察時は、専用GPUメモリが逼迫していないか、共有メモリの使用が過大でないか、温度上昇に伴うクロック制御の兆候がないかを併せて見ます。負荷が低いのにフレームレートが不安定な場合、バックグラウンドのウィンドウがフォアグラウンド最適化を阻害している例もあるため、アプリのフルスクリーン最適化設定や可変リフレッシュレートの有効化状態を確認します(関連:Microsoft Docs: Display)。

代表的なつまずきと回避策

- 外部モニター使用時に内蔵GPUが優先される:マザーボード側端子ではなくディスクリートGPUの端子へ接続します。ノートはUSB-CやHDMI端子がiGPU経由の場合があり、取説で経路を確認します

- VRAM容量の表示が縮小:一部の環境で仮想化や共有メモリの表示の差異が見られます。確定値は製品仕様ページの数値で照合します

- dxdiagの機能レベル不足:ベンダードライバーを最新安定版に更新し、OSビルドも最新近くにします。改善しない場合はハードウェア世代が要件未満の可能性があります

注意:ドライバー更新やBIOS更新は安定性と互換性に影響することがあります。復元ポイントやバックアップを準備し、メーカーの公開手順に沿って作業してください(参照:Microsoft サポート)。

グラボが認識しない時の対処

認識しない現象は、ソフトウェアとハードウェアの両面から原因が発生します。ソフトウェア面では未適用または破損したドライバー、互換性のないOSビルド、電源ポリシーやセキュリティ製品の干渉などが挙げられます。ハードウェア面では、補助電源ケーブル未接続、PCIeスロットの接触不良、過去のBIOS設定の影響、劣化や故障といった要因が考えられます。ノートPCではdGPU無効化のポリシーやMUX非搭載による表示の誤解も頻出です。ここでは、危険な作業を避けつつ、段階的に切り分けるための安全重視のフローを提示します。

ソフトウェア起因の切り分け

まずはWindowsを通常起動し、デバイスマネージャーでディスプレイアダプターの項目を確認します。黄色い警告マークやエラーコードが表示される場合は、そのコードに沿ったMicrosoftの対処ガイドを参照します。dxdiagを起動し、デバイス名とドライバーの署名状態を確認します。Microsoft Basic Display Adapterと表示される場合は、製造元ドライバーの未適用が疑われ、Windows Updateまたはベンダー配布版で更新します。更新後に再起動し、アダプター名称が正しく表示されるかを再確認します(参照:デバイスマネージャーでの更新、推奨ドライバーの取得)。

ハードウェア起因の基本点検(デスクトップ)

PCをシャットダウンし、電源ケーブルを外してから静電気対策を行います。ケースを開けられる環境であれば、グラフィックボードがPCIeスロットに最後まで確実に挿入されているか、補助電源コネクタ(6ピン/8ピン)が確実に接続されているか、映像ケーブルがマザーボードではなくGPU側端子に接続されているかを目視点検します。可能なら別系統の映像端子やケーブルでも表示を試し、モニター側の入力ソース設定を確認します。いずれも安全が担保できる範囲で実施し、無理な力をかけないよう注意します。

ノートPC特有の要因の洗い出し

ノートPCでは、ハイブリッド構成によりdGPUがアイドル時にほぼゼロ表示になることがあります。Windowsのグラフィックの設定で該当アプリを高パフォーマンスに設定し、タスクマネージャーのGPUエンジン列でdGPU側の3Dエンジンが動いているかを確認します。企業管理端末ではポリシーによりdGPUが無効化されている場合があるため、IT管理者の指示に従います。MUX非搭載機は内蔵GPU経由表示のため、外部出力のポート種別で挙動が変わる点にも留意します(参照:NVIDIA Optimus、AMD Switchable Graphics)。

安全第一の復旧オプション

ソフトウェア更新で改善しない場合は、システムの復元やドライバーのロールバックを検討します。復元ポイントがないときは、クリーンインストール前に必ずデータバックアップを行います。ハードウェアに疑いがある場合は、保証やサポート範囲を確認し、メーカーや販売店の診断手順に従います。無理な分解や改造は保証を失うリスクがあるため推奨されません。

注意:BIOSや電源の設定変更は慎重に扱います。設定変更により起動不可や安定性低下の恐れがあるため、公式手順に沿い、変更前の状態を記録してから進めてください。

参考:Microsoftはエラーコードやデバイスの無効化が発生した場合の一般的な対処を公開しています。手順に従って段階的に切り分けることで、復旧までの手戻りを減らせます(参照:Microsoft サポート)。

性能比較と指標の例

性能比較では単一の指標に依存せず、複数の観点を重ねて評価するのが実用的です。実効性能は、アーキテクチャ、シェーダ数やラスタ数、ブーストクロック、メモリ帯域、キャッシュ設計、ドライバー最適化、電力枠、APIと機能レベル、ゲーム側の最適化状況など、多くの要因に左右されます。ここでは、代表的な数値指標と読み取り方、解像度別のボトルネックの移り変わり、VRAM容量の影響、APIとドライバーの関係を整理します。

主要スペックの読み方

GPUの演算能力はしばしばTFLOPS(毎秒浮動小数演算回数)で語られますが、レンダリングの実効性能はメモリ帯域やキャッシュヒエラルキー、ラスタライザとROP(レンダー出力)、ジオメトリ処理の効率などの影響も大きく、単純なTFLOPS比較は当てにならない場面があります。メモリ帯域はメモリクロックとバス幅で決まり、GDDR6 128-bitよりGDDR6 192-bitの方が帯域が広い傾向にあります。L2/L3キャッシュを厚くして帯域不足を補う設計も一般的です。製品ページの仕様表(ベンダー公式)に記載されるクロック、バス幅、メモリタイプの読み解きに慣れておくと、ボトルネックの想像がしやすくなります(参照:NVIDIA/AMD/Intel)。

解像度と画質設定で変わる支配要因

フルHDではGPUコア性能がフレームレートを支配しやすく、WQHD以上ではメモリ帯域とVRAM容量の影響が相対的に大きくなります。高解像度テクスチャやレイトレーシングを有効化すると、VRAM使用量が増加し、容量不足時には共有メモリにスワップしてフレーム時間が乱れがちです。一般的な傾向として、近年のタイトルでは6GB以上、レイトレーシングや高解像度テクスチャを視野に入れるなら8GB以上を望む声が多く見られますが、最終判断は各タイトルの公式推奨要件を参照してください。

APIとドライバー最適化の寄与

同じGPUでも、ドライバーの最適化とAPI選択(DirectX 11/12、Vulkanなど)で結果が変わります。DX12はアプリ側がリソースとスレッド管理を担うため、最適化の巧拙がフレーム時間のばらつきに直結します。ゲームやベンチマークの実装が成熟するほどDX12の利点が出やすい一方、初期実装ではDX11の方が安定する例もあります。Windows 11のHAGSや可変リフレッシュレートの設定もレイテンシやスムーズさに影響しうるため、導入時はドライバーのリリースノートや公式ガイドを併読してください(参照:Microsoft Docs: Display)。

比較時のチェックリスト

- 自分の解像度と目標フレームレートを先に決める

- VRAM容量とメモリ帯域が要件に足りるか確認する

- API別の最適化動向とドライバー版を揃える

- ゲーム側の設定プリセットとアップデート履歴を確認する

要点:性能は「GPU×ドライバー×アプリ」の積として現れます。ベンチマークの平均値だけでなく、1%低位フレーム(フレーム時間の安定性)にも注目すると実体感に近づきます。

補足:第三者のベンチ結果を参照する際は、テスト環境(CPUやRAM、解像度、ゲームバージョン)を必ず確認します。同一条件でないグラフを横並びにしても有意差が導けない場合があります。

グラボ確認とwin10・win11まとめ

- 名称と型番はディスプレイ詳細のアダプター情報で特定

- dxdiagのFeature LevelsとDDIでAPI適合を把握

- タスクマネージャーのGPU欄で稼働状況を観察

- Windows 11はDirectX12とWDDM2系の対応が前提

- Windows 10で基本表示はベンダードライバー未適用

- 内蔵GPUは共有メモリ表示でVRAM解釈に注意

- ノートはハイブリッド構成とMUX有無を確認

- 外部出力は接続ポートの経路で挙動が変化

- VRAMは高解像度やRTで余裕ある容量を選定

- 性能比較は帯域やキャッシュも含めて判断

- ドライバーは安定版と最適化版を使い分け

- 更新や設定変更前に復元策とバックアップ

- アプリの公式推奨要件と必ず突き合わせ

- win10とwin11で画面名は近いが要件は別

- 最終判断は用途と解像度と目標fpsで決定