マザーボードのVGAランプが点灯して不安を感じている方に向けて、客観的な情報だけを整理しました。

本記事では、マザーボードとVGAとランプに関する基礎から実践的な切り分けまでを、初心者にも理解しやすい順序で解説します。

まず、マザーボードのVGAランプの基礎知識を押さえ、VGAランプとは何かやPCのマザボのランプが点灯するのはどういう意味かを確認します。そのうえで、VGAランプ 原因と基本の切り分け、VGAランプ 白と黄色の違い、VGAランプ 赤の意味と想定箇所、VGA ランプ 起動しない時の確認順序を順番に整理します。

さらに、トラブル解決:マザーボードとVGAランプとして、VGAランプ点灯とVGA LED点灯 原因、マザーボードの不具合を確認する方法は?、CMOSクリアのやり方は?、そして最後にマザーボードのVGAランプが点灯しているときは何かまでを一気通貫でまとめます。

- VGAランプの色別の意味と確認ポイント

- 公式手順に基づく安全な対処フロー

- 起動しない時の最小構成と検証方法

- CMOSクリアとBIOS関連の基礎知識

マザーボードのVGAランプの基礎知識

- VGAランプとは何か?

- PCのマザボのランプが点灯するのはどういう意味か?

- VGAランプの原因と基本の切り分け

- 白と黄色の違い

- 赤の意味と想定箇所

- 起動しない時の確認順序

VGAランプとは何か?

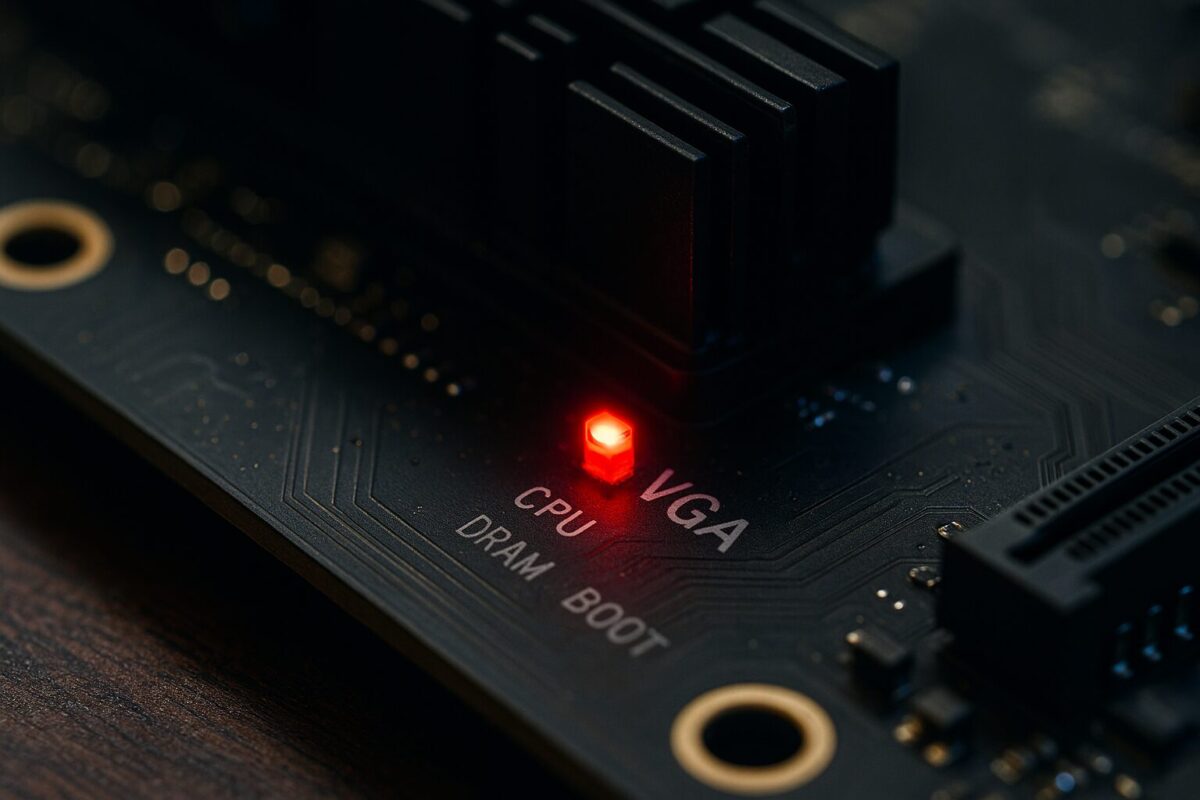

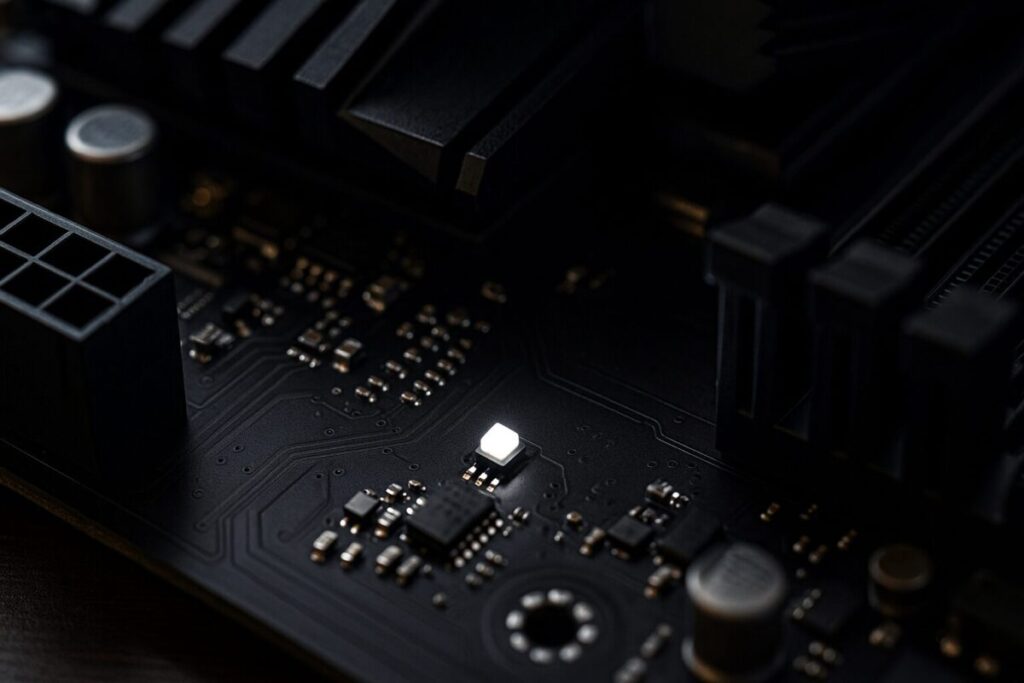

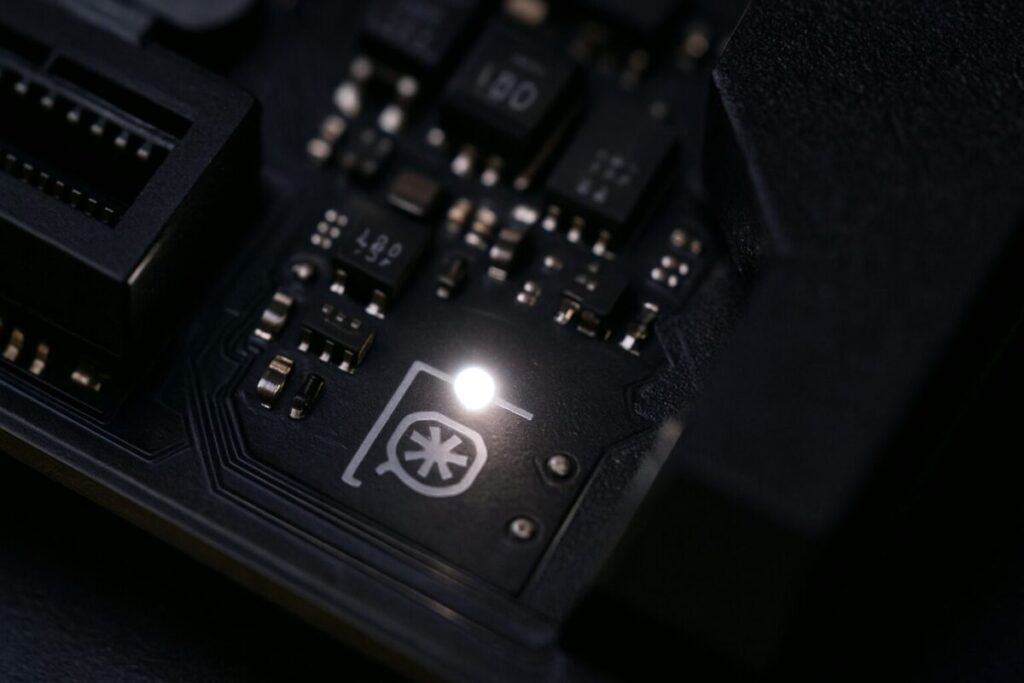

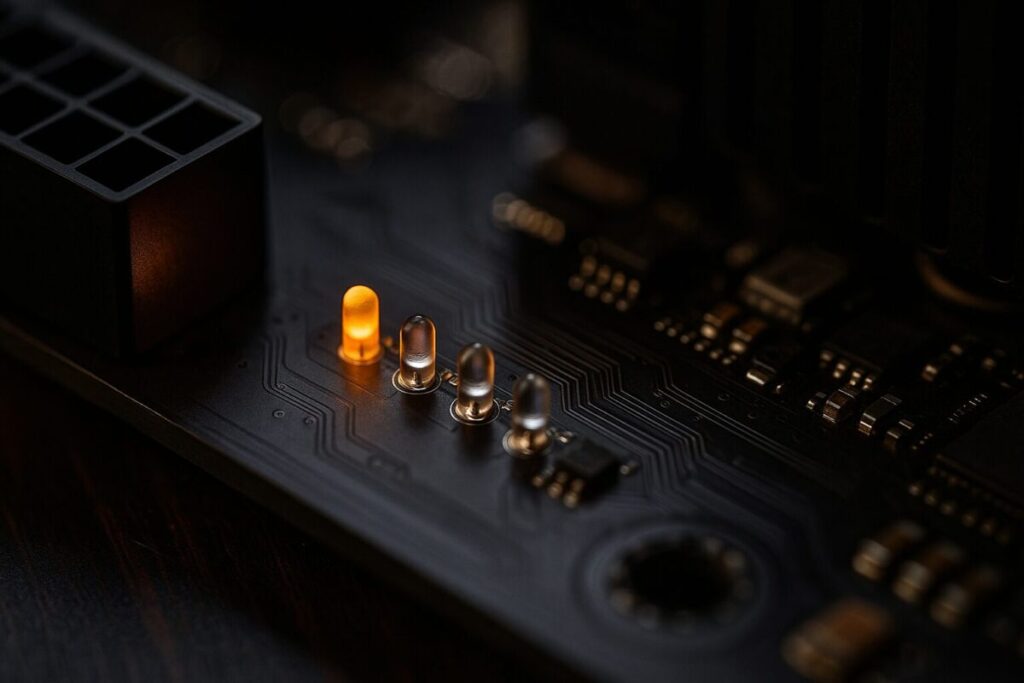

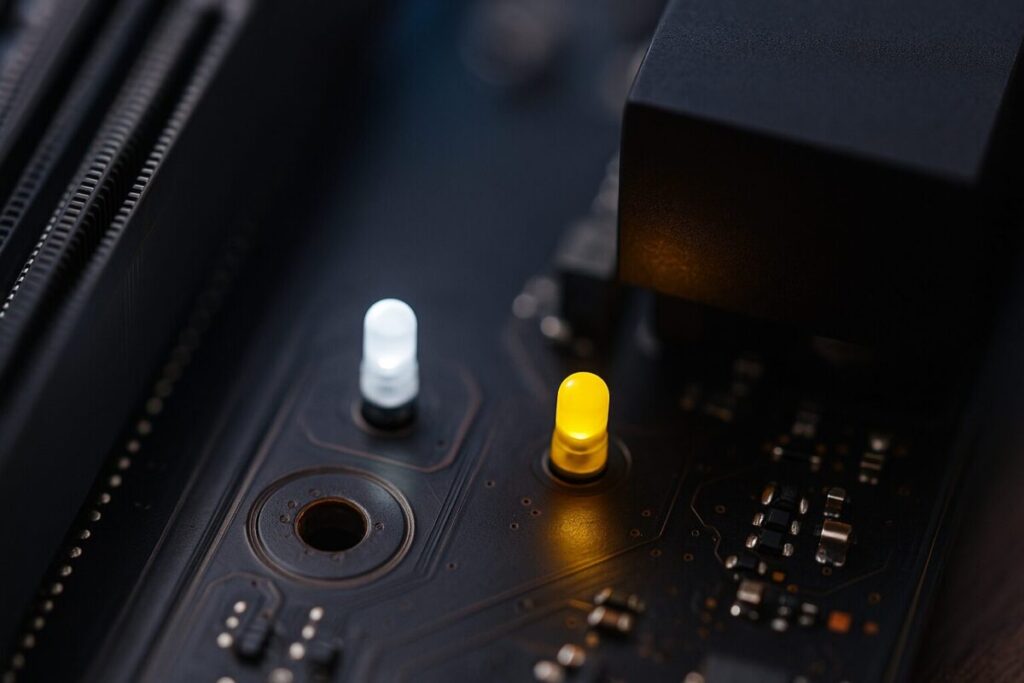

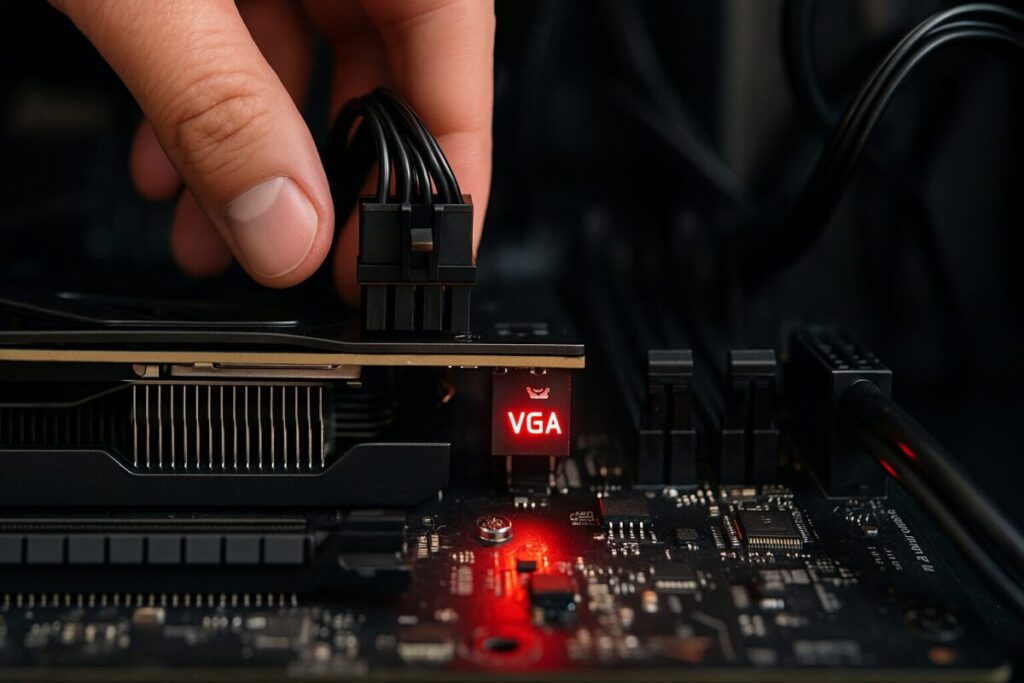

VGAランプは、マザーボードが電源投入直後に実行するPOST(Power-On Self Test:電源投入時の自己診断)やUEFI初期化の過程で、映像出力系統の検出や初期化に失敗した場合に点灯・点滅して異常を知らせるためのインジケーターです。多くの量産マザーボードでは、CPU・DRAM(メモリ)・VGA(グラフィックス)・BOOT(起動デバイス)の順に初期化が行われ、どこかで停止すると該当箇所のランプが残る実装が一般的です。ASUSはQ-LED(色分けLED)を採用し、白がVGA、黄がDRAMなどの配色で段階表示します(参照:ASUS公式Q-LED)。MSIはEZ Debug LEDという名称で、CPU/DRAM/VGA/BOOTの各項目ごとにLEDを持ち、POSTの進捗と停止点を把握できるようにしています(参照:MSI公式テクニカルガイド)。GIGABYTEは製品マニュアルでCPU/DRAM/VGA/BOOTの各LEDの意味を明示しており(例:B550・X870Eなどのマニュアル)、ASRockはDr. Debugという2桁のPOSTコード表示を備えたモデルが多く、映像関連エラーはD6などのコードで特定できる場合があります(参照:ASRock公式FAQ)。

VGAランプが示す「VGA」は、古典的なアナログ規格の呼称というより、現代ではグラフィックスサブシステム全般を指すラベルとして用いられています。対象は離散GPU(dGPU:PCI Expressスロットに装着する拡張カード)と、CPU内蔵GPU(iGPU:内蔵グラフィックス)を含みます。たとえば、iGPU非搭載のRyzen 7 3700XのようなCPUを使いながらマザーボードの映像端子に接続すると、映像信号が出ないためVGA段で停止しやすくなります。一方、iGPU搭載CPU(例:Intel Core i5-13400など)では、dGPUを抜いた状態でもマザーボードの映像端子から出力できるため、切り分け時に役立ちます。こうした基礎的な仕様差が、VGAランプの解釈を大きく左右します。

POSTの初期化シーケンスでは、PCI Express(PCIe)リンクの確立、VBIOS(GPUのビデオBIOS)の呼び出し、EDID(Extended Display Identification Data:モニターの能力を示す情報)の読み取り、出力ポート(DisplayPortやHDMIなど)の初期化が順番に行われます。どこかで交渉が成立しないとVGA段で停止し、ランプが点灯します。たとえば、DisplayPortのリンクトレーニングがうまくいかない、HDMIケーブルの品質や規格が足りない、モニター側の入力設定が別ポートのまま、といった周辺機器側の要因でもVGAランプに波及することがあります。メーカーのトラブルシューティングでも、GPUの再装着や補助電源確認に加えて、ケーブルやモニターの入力切替の見直しが必ず案内されます(参照:ASUS公式 No Display対処/参照:MSI公式)。

VGAランプが点灯してもOSが起動してデスクトップが見える場合があります。これは、POST過程で一時的にVGA段に停滞したものの、その後の再試行や接続安定化で通過したケースや、マザーボード実装の判定が厳しめで、軽微な遅延やハンドシェイクの再試行を「注意サイン」として点灯させたままにする設計差によるものです。実運用上の映像表示が安定している場合は、重大な故障の前触れとは限りませんが、ケーブル・ポートの組み合わせを変える、モニターの入力優先設定を見直す、BIOSを安定版へ更新するといった対処で改善する例がメーカー案内やユーザーの一般的な報告として確認できます(参照:各社マニュアル・サポートページ)。

用語のやさしい解説

- POST(電源投入時自己診断):電源オン直後に部品を順に初期化して点検する手続き

- UEFI(PCファームウェア):従来のBIOSを置き換える仕組みで、初期化やブート管理を担う

- VBIOS(GPUのBIOS):グラフィックスカード自身の初期化プログラム

- EDID(モニター識別):解像度やリフレッシュレートなど、モニターの対応情報

- PCIe(拡張バス):GPUなど高速デバイスを接続する規格。世代とレーン数で帯域が変わる

確認の要点:

① iGPUの有無と映像端子の接続先を整理する ② PCIeスロットの装着とラッチ固定を再確認する ③ 8ピンや12VHPWR等の補助電源を最後まで差し込む ④ HDMI/DPケーブルを別規格・別ポートで試す ⑤ モニターの入力設定を明示的に切り替える ⑥ 最小構成でPOSTのみを確認して切り分ける

なお、メーカー各社はCMOSクリア(BIOS設定を既定値に戻す操作)を早い段階の対処として案内しています。設定の不整合や古い構成情報が残っていると、PCIe初期化や出力優先順位の判定が期待どおりに進まない場合があるためです(参照:ASUS公式 CMOSクリア手順)。CMOS電池の脱着・ジャンパ短絡・専用ボタンなど、具体的な手順はメーカーと型番で異なるため、必ず該当モデルのマニュアルを参照してください。GIGABYTEやASRockのマニュアルにも、LED表示やPOSTコードの一覧が掲載されているため、表示と照らし合わせると原因領域の特定が加速します(参照:GIGABYTEマニュアル例/参照:ASRock公式FAQ)。

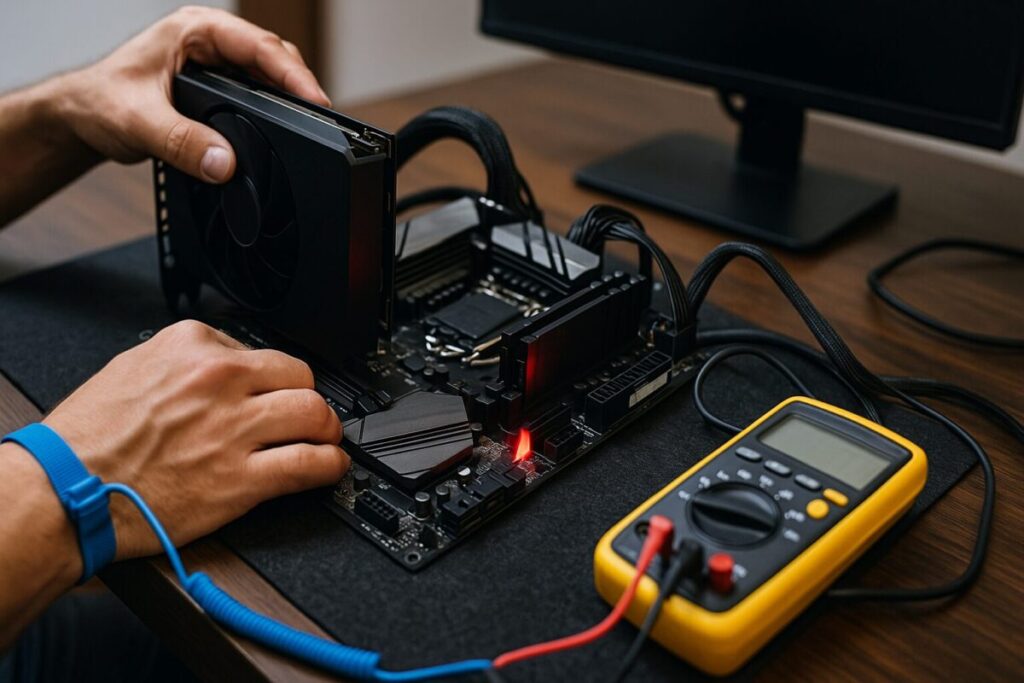

注意・安全:通電中の着脱は行わず、静電気対策(帯電防止リストストラップや金属へ触れて放電)を徹底してください。補助電源の分岐ケーブル使用や曲げ応力の蓄積は、接触抵抗の増大や発熱の原因になります。メーカーのガイドラインに沿った純正または推奨ケーブルの使用が望ましいです(参照:各社ユーザーマニュアル)。

PCのマザボのランプが点灯するのはどういう意味か?

電源投入直後に点灯するマザーボード上のランプは、単なる装飾ではなく、ハードウェア初期化の進捗や停止箇所を示す診断インジケーターとして機能します。一般的な実装では、CPU→DRAM→VGA→BOOTの順に自己診断(POST)と初期化が進み、いずれかの段階で要件が満たされないと、その段階に対応するLEDが点灯・点滅して留まります。ASUSはQ-LEDという名称で赤(CPU)・黄(DRAM)・白(VGA)・緑(BOOT)を割り当て、該当箇所の不具合や未検出を示すと案内しています(参照:ASUS公式Q-LED)。MSIはEZ Debug LEDを搭載し、同趣旨の段階表示で「どこで止まっているか」を把握しやすく設計しています(参照:MSI公式)。ASRockはDr. Debug(2桁POSTコード)により、より細かな停止理由の推定を可能にしています(参照:ASRock公式FAQ)。

LED点灯の「意味」は、未検出・初期化失敗・設定不整合・電力不足・物理接触不良など、大きく五つのカテゴリに整理できます。例えばVGA段の停止は、dGPUやiGPUの認識・初期化が完了していない、あるいはEDIDの読み取りやリンクトレーニング(DisplayPort)に失敗している場合に起こり得ます。DRAM段での停止は、モジュールの半挿しや互換性(QVL:メモリサポートリスト)不一致、XMP/EXPO設定の不整合などが典型です。CPU段での停止は、ピン曲がりや放熱器の過締めによる接触不良、対応BIOS未更新などが含まれます。BOOT段は起動デバイスの未検出やブートローダの不整合が主因となります。

診断を正しく読むには、ランプの「色」だけでなく、点灯のタイミングと持続時間、他のLEDとの切り替わり方を観察します。POSTは通常1〜数十秒で完了し、各段階のチェックは短時間で遷移します。もしVGAが長く点灯してから消えるなら、初回のハンドシェイクに時間がかかったものの再試行で通過している可能性があります。反対に、通電後まったく画面が出ずVGAが固定点灯するなら、物理層の接触・給電・互換性のいずれかに問題がある蓋然性が高まります。なお、LED実装と挙動はモデルにより差があるため、最終判断は必ず製品のユーザーマニュアルに従ってください(例:GIGABYTE各モデルのマニュアルにLED説明が記載されています)。

専門用語の短い補足

- QVL(メモリサポートリスト):メーカーが動作検証したメモリ型番一覧。選定時の互換性の目安

- EDID(モニター識別情報):モニターが対応解像度やリフレッシュレートを伝えるデータ

- リンクトレーニング:DisplayPortで送受信機が安定した通信条件を確立する交渉手順

- ブートローダ:OS起動の入り口となる小さなプログラム。破損でBOOT段が停止することがある

| LED段階 | 主な要因 | 一次確認 | 参考リンク |

|---|---|---|---|

| CPU | 非対応BIOS、ピン曲がり、放熱器過締め | 別CPUでPOST、BIOS更新、装着見直し | ASUS Q-LED |

| DRAM | 半挿し、QVL外、プロファイル不整合 | 1枚起動、スロット変更、既定値起動 | MSI対処 |

| VGA | 未検出、補助電源不足、ケーブル/モニター | 再装着、別ポート/ケーブル、最小構成 | ASUS No Display |

| BOOT | 起動デバイス未検出、設定不一致 | 接続確認、起動順序、OS修復 | 各マニュアル参照 |

注意:LEDの色割当や表示の有無はメーカー・型番ごとに異なります。他機種の情報を鵜呑みにせず、必ず所有モデルのマニュアルを確認してください。ASUS・MSI・GIGABYTE・ASRockはいずれも公式サイトでマニュアルを公開しています。

また、UEFI設定の変更やBIOS更新が影響する場合もあります。例えば、PCIeスロットの動作世代固定(Gen3/Gen4/Auto)やCSM(Compatibility Support Module)の有効化と無効化、初期出力の優先順位(iGPU優先かPEG:PCIe Graphics優先か)などは、VGA段の初期化に関わります。設定の不整合や旧構成の残骸が原因となるケースを避けるため、トラブルシューティングの初期段階でCMOSクリアや「最適化既定値の読み込み」を実施してから検証する手順が、ベンダーのガイドでも繰り返し推奨されています(参照:ASUS公式 CMOSクリア)。

VGAランプの原因と基本の切り分け

VGAランプの常時点灯や長時間点灯を引き起こす要因は、多層にわたります。物理層(装着・配線・電力)からプロトコル層(VBIOS、EDID、リンクトレーニング)、設定層(UEFIの出力優先・PCIe世代・CSM)、そして互換層(GPU・モニター・ケーブル・マザーの組合せ)まで、順に切り分けることで原因範囲を短時間で狭められます。ここでは、ベンダー公式ドキュメントで推奨される基本フローを土台に、実務的なチェックリストと判断基準を体系化します(ASUS No Display対処/MSI公式)。

1. 物理と電力:最短で成果が出る層

最初に行うべきは目視と再装着です。GPUを完全に抜いて埃や異物を除去し、PCIeスロットに垂直にまっすぐカチッとラッチが掛かるまで差し込みます。補助電源は8ピン×2、12VHPWRなど規格に応じて最後まで差し込むことが肝要です。12VHPWRは差し込み不完全が過熱要因になると各社が注意喚起しており、ケーブルの根本に曲げ応力をかけない取り回しが推奨されています。電源容量の目安はGPUメーカーの推奨(例:700〜850Wクラスなど)に合わせ、経年の電源は出力低下の可能性を考慮します。ここで改善が見られない場合は、別系統のケーブル、別のPCIeスロット、別の電源ユニットの順で切り分けると、物理・電力起因の切り分けが進みます。

2. 映像経路:ケーブルとモニターの整合

次にケーブルとモニターを見直します。HDMIは世代(1.4/2.0/2.1)で帯域が異なり、DisplayPortも1.2/1.4/2.1で最大解像度・リフレッシュが変わります。高リフレッシュレートや高解像度設定が既定になっている場合、リンクトレーニングが不安定で初期化に失敗することがあります。別ケーブル(認証品推奨)・別ポート(GPU側の別DP/HDMI)・別モニターで試し、モニター側の入力選択を手動で正しいポートに切り替えることも忘れないでください。EDIDの読み出しに起因する問題は、電源投入順序(先にモニター→後にPC)を変えるだけで改善する例が各社のコミュニティやガイドに広く見られます。実務では、まず解像度を1080p/60Hzに落として最低条件でハンドシェイクを成功させ、段階的に引き上げると復帰が早まります。

3. UEFI設定:優先出力と互換オプション

UEFIの「初期表示デバイス」(iGPU/PEG/PCIなど)設定がiGPU優先になっていたり、CSMの有効・無効が構成と噛み合っていない場合、VGA段で余計なリトライが発生し得ます。トラブル時は最適化既定値の読み込み(Load Optimized Defaults)を実施し、初期表示をPEG優先に設定して挙動を確認します。PCIe世代をAutoから一旦Gen3固定にするのも有効な場面があります。これは、古いケーブル・延長ライザー・一部マザーボード配線との相性でGen4リンクが不安定になる場合に、より安定なリンクを先に確立するための現実的な措置です。設定変更の前後で挙動が変わるかを丁寧に観察し、改善がなければ元に戻して次の手順へ進みます。

4. 最小構成:POST通過の確認に特化

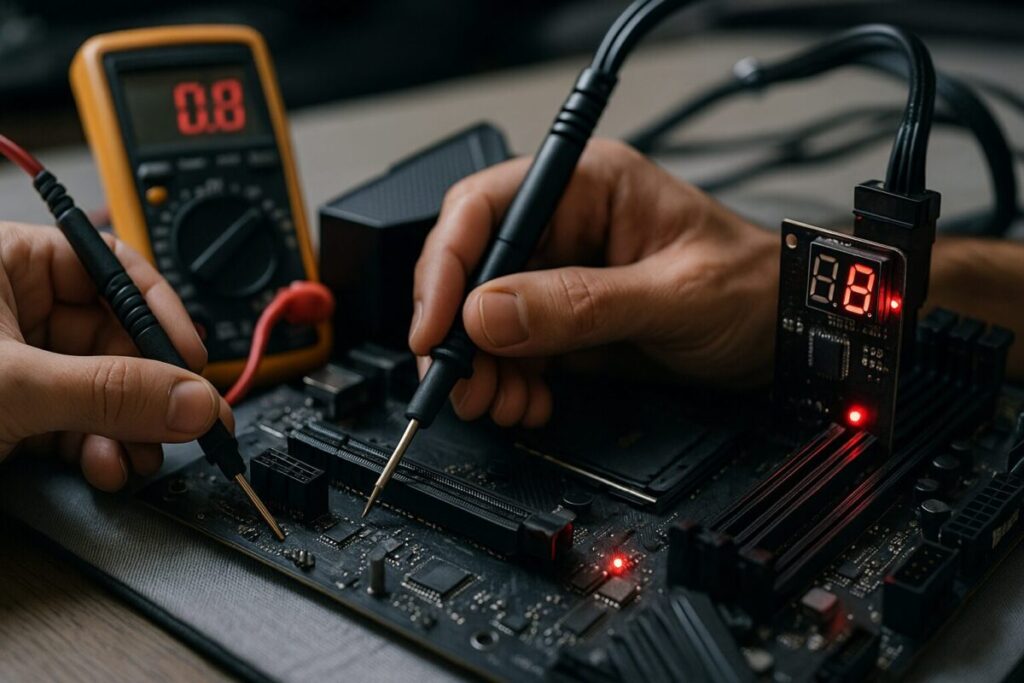

最小構成は、CPU・メモリ1枚(推奨スロットA2)・GPU・電源のみで起動させ、OSやストレージをすべて外した状態でPOST通過の可否だけを見る手順です。これにより、ストレージや周辺機器由来のノイズ・電力配分・互換性の影響を排除できます。ASRockのDr. Debug搭載機ではコード遷移を記録し、停止コード(例:D6等)とマニュアルの説明を突き合わせると、原因領域の絞り込みがさらに加速します(参照:ASRock公式FAQ)。

5. CMOSクリアとBIOS更新:設定と互換のリセット

設定起因の疑いが強い場合や、構成を大きく変えた後は、CMOSクリアを実施します。方法はCLRTCピン短絡、専用ボタン、電池脱着などモデルごとに異なるため、必ずマニュアルに従ってください(参照:ASUS公式 CMOSクリア)。また、CPUやGPUの新世代対応はBIOSバージョン依存のことが多く、メーカーのダウンロードページに記載される「改善項目」(VGA互換性改善、AGESA更新など)を確認し、安定版へ更新すると改善する事例が多数報告されています。更新時は停電・ケーブル抜けのリスクを避け、USBメモリのフォーマットやファイル配置を手順通りに行ってください。

実践チェックリスト(要約)

① GPU再装着・ラッチ固定・補助電源の差し込み完了

② 別ケーブル・別ポート・別モニターで映像経路を検証

③ モニターの入力選択・電源投入順序を見直す

④ UEFIを最適化既定値→初期表示PEG→PCIe Gen3固定で検証

⑤ 最小構成でPOSTのみ確認、周辺機器を一旦外す

⑥ CMOSクリア→安定版BIOSへ更新→再検証

安全上の注意:通電中の抜き差しは行わない、静電気対策を徹底する、12VHPWRの根元を急角度で曲げない、分岐・延長は信頼できる部材のみとし、発熱や異臭があれば直ちに電源を落とすことが推奨されています(各メーカーの安全ガイドに基づく一般的注意)。

以上の手順を踏んでも改善が見られない場合は、別GPUでの起動、別マザーボードでのGPU検証、別電源ユニットの試験のいずれかで部品単位の切り分けを行います。もし他構成でGPUが正常動作するならマザーボード側のPCIeスロットや電力・設定に焦点を、逆に他構成でも表示できないならGPU側の不具合に焦点を当てます。販売店やメーカーの詳細診断は、複数パーツの同時劣化や相性の重なりのような難事例で強力な選択肢となります。

白と黄色の違い

色分けは直感的に異常箇所を示す優れた仕組みですが、メーカーや型番で配色の意味が異なることがあるため、まず所有マザーボードのマニュアルを確認するのが出発点です。ASUSの多くのモデルでは、Q-LEDの配色として白がVGA、黄がDRAM、赤がCPU、緑がBOOTという対応が採用されています(参照:ASUS公式Q-LED)。一方、MSIのEZ Debug LEDは色というより「CPU/DRAM/VGA/BOOTの位置ラベル」で示し、該当部位のLEDが点灯しているかどうかで判断します(参照:MSI公式)。GIGABYTEは製品マニュアルで各LEDの意味を明記しており、色や配置はモデルごとにバリエーションがあります(参照:GIGABYTEマニュアル例)。

白(VGA)と黄(DRAM)を取り違えると、映像経路の検証に時間をかけるべき場面なのにメモリの検証から着手してしまう、といった切り分け手順の逆転が起こり得ます。白が点灯しているなら、優先順位は映像側(GPU装着、補助電源、ケーブル、モニター、UEFIの初期表示デバイス)で、黄が点灯しているなら、メモリ側(半挿し、スロット順、1枚起動、XMP/EXPO無効化、QVL確認)が先決です。ASUSの配色前提であっても、同社の全モデルが完全に共通とは限らないため、型番別のマニュアル参照が最短経路になります。

用語補足:XMP/EXPO…XMPはIntel、EXPOはAMD向けのメモリ設定プロファイルで、規定電圧とタイミングを一括で適用する仕組みです。安定性検証の初期段階ではXMP/EXPOを無効にし、JEDEC標準値(保守的設定)で起動するのが一般的です。

白・黄の判断をより精密にするには、点灯のタイミングもヒントになります。通電から数秒で黄が点灯し続けるなら、POSTの早い段階(DRAM初期化)で停止している可能性が高く、メモリの抜き差しやスロット変更、1枚のみの起動を優先します。逆にCPU/DRAMのチェックが短時間で通過してから白が残るなら、VBIOS呼び出し、PCIeリンク、EDID取得、出力ポート初期化といった後段で躓いている絵が推測できます。電源投入順序(先にモニター→数秒後にPC)の変更や、解像度を1080p/60Hzに下げてハンドシェイクを容易にする手当てが奏功するケースがよく見られます(メーカーのNo Display対処でも案内されています:ASUS公式)。

| 点灯色/表示 | 想定範囲 | 初手の切り分け | 参考 |

|---|---|---|---|

| 白(ASUS例)/VGA LED | GPU未検出、リンク/EDID、出力優先 | GPU再装着、補助電源、別ケーブル・別ポート、PEG優先 | ASUS Q-LED |

| 黄(ASUS例)/DRAM LED | 半挿し、QVL外、プロファイル不整合 | 1枚起動、スロット変更、XMP/EXPO無効化、既定値 | ASUS Q-LED |

| 表示位置(MSI) | CPU/DRAM/VGA/BOOT各項目 | 項目名で部位特定、色より位置で判断 | MSI対処 |

実務の勘所:白→映像経路、黄→メモリ系という優先度で着手し、最小構成と設定既定化を早期に組み合わせると、原因領域の収束が速くなります。

なお、配色の意味に関する情報は、必ず公的なマニュアルやベンダーFAQに基づいて解釈してください。サードパーティ記事やコミュニティ情報は実例が豊富な一方で、特定モデルの前提や世代差を含むことがあり、精密な診断では一次情報の裏取りが不可欠です(ASUS公式/GIGABYTEマニュアル例)。

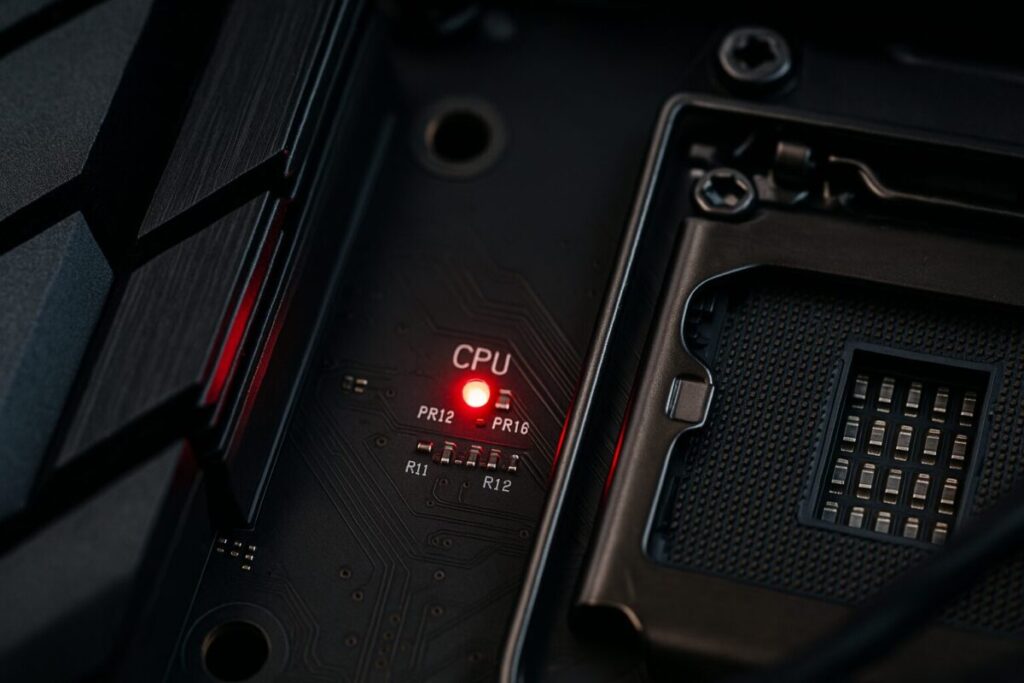

赤の意味と想定箇所

赤色表示は「致命度が高い段階での停止」を想起させますが、赤=VGAとは限りません。ASUSのQ-LEDでは赤はCPU段の停止を示すのが一般的で、VGAは白が割り当てられています(参照:ASUS公式Q-LED)。他方、メーカーやモデルによって配色や表示仕様が異なるため、赤がどの段階に対応するのかは型番のマニュアルで確認する必要があります。MSIのEZ Debug LEDは色よりも表示位置でCPU/DRAM/VGA/BOOTを識別する設計です(参照:MSI公式)。

CPU段で停止する典型的な理由には、CPUピンの曲がり・接触不良、放熱器の締め込み過多によるソケット歪み、非対応BIOS(マイクロコード/AGESAが未対応)が挙げられます。インテルLGAではソケット側のピン、AMD AM4/AM5ではCPU側の接点(AM5はLGA)を目視で点検し、異物除去や適切なトルクでのクーラー再装着を行います。BIOSの互換は、CPUサポートリストで該当バージョン以上が必要かを確認し、必要なら安定版へ更新します。更新手順はメーカーのガイドに従い、USBメモリを用いたフラッシュやFlashback機能(対応機種のみ)を使います(ASUS CMOS/BIOS関連)。

注意:赤点灯=VGAと誤読して映像側から切り分けを始めると、CPU起因の問題が長期化します。赤の意味は必ずマニュアルで確認し、CPU段の停止であれば、まずソケット・冷却・BIOS互換の順で検証します。

また、赤表示がCPU以外に割り当てられているモデルも存在し得るため、GIGABYTEやASRockなどでは、LEDやPOSTコードの一覧をマニュアルで照合するのが確実です。ASRockのDr. Debugが搭載されていれば、D0/D6/55/A2/99といった代表的なコードの意味から停止領域をより狭く特定できます(参照:ASRock公式FAQ)。

| 赤表示の解釈(例) | 想定箇所 | 一次対応 | 参照 |

|---|---|---|---|

| ASUS Q-LEDの赤 | CPU未検出/初期化失敗 | ピン/接触、クーラー圧、BIOS互換確認 | ASUS Q-LED |

| MSI(位置で示す) | CPU/DRAM/VGA/BOOTの該当位置 | 位置に応じた部位切り分け | MSI対処 |

| ASRock Dr. Debug | POSTコードに対応 | コード一覧照合で停止点を同定 | ASRock FAQ |

実践ヒント:CPU段の停止が疑われるときは、メモリを1枚だけ、ストレージを全て外し、外部GPUも一旦外す(iGPU対応CPUなら)最小構成でPOST通過の可否を見ると、CPU・マザーの健全性が速く判断できます。

起動しない時の確認順序

起動不能は複合要因で発生することが多いため、「安全・再現性・記録性」の三点を軸に手順を標準化すると復旧が早まります。以下はベンダーの一般的なガイドをベースに、家庭・オフィス環境でも無理なく実施できる順序に再構成したものです(ASUS No Display対処/ASUS CMOSクリア)。

Step.0 事故を防ぐ前提

- 電源を切り、コンセントを抜く。電源ユニットのスイッチをオフ

- 静電気対策:リストストラップ、金属へ触れて放電、乾燥時は加湿

- 作業スペースを確保し、ビスやワッシャーの紛失を防ぐ

Step.1 映像経路の健全性

モニターの入力を接続ポートに合わせて手動選択し、別ケーブル(認証品)、別ポート、別モニターの三点を順に試します。DisplayPortはリンクトレーニングの成立にモニター側の電源状態が影響するため、モニター→PCの順に電源を入れる手順も検証します。既定の高解像度・高リフレッシュ設定が残っている可能性があるため、暫定的に1080p/60Hzへ下げるアプローチも有効です。

Step.2 GPU装着と補助電源

GPUを完全に抜き、PCIe端子・スロットをエアダスターで清掃後、垂直に差し込んでラッチ音を確認します。補助電源(8ピン/12VHPWR等)は最後まで押し込み、分岐や延長の有無を見直します。別のPCIeスロットがあれば差し替え、ライザー使用時は外して直挿しで検証します。

Step.3 UEFI設定の既定化と初期表示

CMOSクリアで設定を既定値へ戻し、初期表示デバイスをPEG優先に、PCIe世代を一時的にGen3固定へ設定して検証します。CSMの有効/無効も構成に応じて切り替え、どちらで挙動が安定するか確認します(設定名称はメーカーで表記差があります)。

Step.4 最小構成でPOSTのみ確認

CPU・メモリ1枚(推奨A2)・GPU・電源のみで起動し、LEDの遷移やDr. Debugコードを観察します。周辺機器・ストレージは全て外して、POSTだけが通るかを見ます。通るなら次にストレージ→周辺機器と段階的に戻します。

Step.5 BIOS更新と安定版選択

CPUサポートやVGA互換性の改善がリリースノートに含まれていれば、安定版BIOSへ更新します。更新時はUSBメモリのフォーマット(FAT32等)や電源の安定を確保し、ベンダーの指示に従います(参照:ASUS公式)。

チェック項目と目的(要約表)

| チェック | 目的 | 結果の読み方 |

|---|---|---|

| 別ケーブル/モニター | 周辺機器要因の排除 | 映ればケーブル・モニター側の可能性 |

| GPU再装着/別スロット | 接触・スロット不良の切り分け | 改善すれば装着/スロット起因 |

| PEG優先/Gen3固定 | 初期表示・リンク安定化 | 安定すれば設定/リンク相性 |

| 最小構成 | ノイズ源の切り離し | POST通過でマザー/CPUの健全性示唆 |

| BIOS更新 | 互換性改善の取り込み | 新CPU/GPUでの安定性向上期待 |

重要:作業の都度、「変更したこと」と「症状の変化」をメモに残すと、販売店やメーカーサポートへの説明が正確になり、対応が迅速になります。

トラブル解決:マザーボードとVGAランプ

- VGAランプ点灯とVGA LED点灯原因

- マザーボードの不具合を確認する方法は?

- CMOSクリアのやり方は?

- マザーボードのVGAランプが点灯しているときは何か

VGAランプ点灯とVGA LED点灯原因

VGAランプ(あるいはVGA LED)の点灯は、映像出力系統の初期化が所定の手順で完了していないことを示すシステムレベルの警告です。発生原因は単一ではなく、物理層・電力供給・信号プロトコル・ファームウェア設定・互換性といった複数の層に跨って現れます。メーカーの公式ドキュメントでも、まずはハード的な接続と電源、次にケーブルやモニター、最後にCMOSクリアやBIOS更新という順序での切り分けが推奨されています(ASUS No Display対処/MSIテクニカルガイド)。以下、原因領域を体系化し、実務の判断材料を補強します。

1) 物理層と電力供給

GPUがPCI Expressスロットに完全に挿入されていない、あるいはラッチが掛かっていない場合、リンク確立が不安定になります。端子の酸化・埃、ケースの歪みやライザーケーブルの信号品質低下も要因です。補助電源(8ピン×1/2、あるいは12VHPWR)は、コネクタの奥まで確実に差し込むことが重要で、電源ユニットの出力不足や経年劣化があると初期化時のピーク電流で失敗することがあります。電源メーカーは推奨容量と12V系統の出力配分を公開しているため、構成に見合う容量・品質を選定します(各社公式スペック参照)。

2) 映像信号と周辺機器

HDMI/DisplayPortケーブルの規格不一致や不良、モニターの入力選択ミス、EDID読み取り時の不一致(解像度・リフレッシュレートの交渉失敗)は、VGA段の停止を引き起こします。別ケーブル(認証品)・別ポート・別モニターで検証し、必要に応じてモニター先電源オン→PC電源オンの順で起動します。ASUSのガイドでも、入力切替の確認とケーブル交換が早期対処として案内されています(参照)。

3) UEFI/BIOS設定と互換

初期表示デバイス(PEG/iGPU)の優先順位、CSMの有効・無効、PCIe世代の固定(Auto/Gen3/Gen4)などの設定が、GPU初期化のハンドシェイクに影響します。トラブル時は最適化既定値の読み込み、初期表示PEG優先、PCIeを一時的にGen3固定で検証するのが定石です。BIOS更新でVGA互換性やAGESA(AMDプラットフォームのファームウェア)改善が含まれる場合は、安定版へ更新することで改善する事例が広く確認されています(各社リリースノート参照)。

4) iGPUの有無と接続先のミスマッチ

iGPU非搭載CPU(例:Ryzen 7 3700Xなど)では、マザーボードの映像端子に接続しても信号は出力されません。この構成でモニターをマザー側に接続していると、VGA段の停止に見える事象が起きます。ケーブルはGPUの出力端子へ接続し、iGPU搭載CPUでの切り分けを行う場合にのみマザー側端子を利用します。

5) ハードウエア故障・相性

GPUの故障やPCIeスロットの不具合、マザーボードの電源段の異常など、ハード不良も一定確率で存在します。別GPU・別マザーボード・別電源での交差検証は、部位特定の決定打になります。販売店やメーカーの詳細診断では、POSTコード解析やオシロスコープによる信号品質確認など、一般環境では難しい検査も行われます。

原因と対処の対応表(概要)

| 原因層 | 代表例 | 即応策 | 裏付け |

|---|---|---|---|

| 物理/電力 | 半挿し、ラッチ未固定、12VHPWR不完全 | 再装着、別ケーブル、別電源で試験 | ASUS/MSI対処ガイド |

| 信号/周辺 | EDID不一致、DPリンク不安定 | 別ポート、認証ケーブル、投入順序変更 | ASUS No Display対処 |

| 設定/互換 | CSM/PEG優先、PCIe世代、旧BIOS | CMOSクリア、既定値、安定版BIOS | 各社マニュアル・リリースノート |

| 接続先誤り | iGPU非搭載でマザー出力に接続 | GPU出力へ接続変更 | プラットフォーム仕様 |

| 故障/相性 | GPU/スロット不良、相性 | 交差検証、RMA/修理相談 | 販売店・メーカー診断 |

注意:CMOSクリアやBIOS更新を行う際は、通電を完全に遮断し、手順を公式マニュアルで確認してください。中断や誤操作は起動不能のリスクを高めます(ASUS CMOSクリア)。

以上のとおり、VGAランプ点灯は多因子の現象です。原因層ごとに切り分けの入口を固定し、変更点と症状の変化を記録しながら進めることで、復旧までの時間を短縮できます。

マザーボードの不具合を確認する方法は?

マザーボード自体の不具合(PCIe配線不良、電源段の異常、BIOS格納領域の破損、スロットの物理損傷など)を疑う局面では、他部品を疑う場合よりも証拠性の高い切り分けが求められます。ここでは、一般環境で実施できる再現性のある検査手順を整理します。なお、個々の設定や検査は、メーカーのマニュアルやFAQに準拠する必要があります(GIGABYTEマニュアル例/ASRock Dr. Debug FAQ)。

A. 最小構成でのPOST通過テスト

CPU・メモリ1枚(推奨A2)・GPU・電源のみで起動し、LEDの遷移と停止位置を観察します。周辺機器・ストレージを外す理由は、外乱要因を除去して基板の基本機能(電源投入→POST→映像初期化)が成立するかを確認するためです。POSTが安定して通過する場合、基板の電源シーケンスと基本I/Oは概ね正常と判断できます。

B. 交差検証:部品の入れ替え

別GPU・別メモリ・別電源を順に当て替え、症状が移るか否かを確認します。症状がGPUに移るならGPU側、マザーに留まるならマザー側の蓋然性が高まります。PCIeスロットが複数ある場合は、上段→中段で挙動差を比較し、特定スロットのみ不安定ならスロット配線や物理損傷の可能性があります。

C. Dr. Debug/POSTコードの活用(対応機種)

ASRockなどのDr. Debug搭載機では、POSTコードの履歴が貴重な手がかりです。代表的なコードとして、D6(グラフィック出力関連の検出失敗)、55(メモリ未検出)、A2(ストレージ初期化問題)、99(入出力デバイスの問題)などが挙げられます(参照)。コードが毎回同じ位置で停止するか、環境変数(ケーブル、ポート、メモリ枚数)で変動するかを観察します。

D. BIOS既定化と安定版への更新

CMOSクリアを実施し、最適化既定値の読み込み後に再検証します。改善がある場合、設定不整合が原因だった可能性が高いと判断できます。改善がない場合は、メーカーが公開する安定版BIOSへ更新します。リリースノートに「VGA互換性改善」や「メモリ互換性改善」「AGESA更新」といった記述がある場合、現象の解消が期待できます(各社ダウンロードページ参照)。

E. 物理点検:スロット・ピン・発熱

PCIeスロットの変形、樹脂の欠け、半田クラックの有無、ヒートシンクの干渉などを目視で点検します。電源投入後に異常発熱や焦げ臭がある場合は即時停止し、修理・交換を検討します。ヒートシンクやI/Oシールドの歪みでカードが斜行し、接触不良が慢性化する事例もあります。

F. ログと再現条件の記録

変更点(ケーブル交換、スロット変更、BIOS設定)と結果(LEDの色、停止位置、表示の有無)を逐次記録します。販売店やメーカーへの相談時に、再現条件が明確だと初動が迅速になり、診断精度も上がります。多くのサポート窓口は、型番・BIOSバージョン・接続構成・再現手順の提示を求めています。

判定早見表

| 観察結果 | 示唆される領域 | 次の一手 |

|---|---|---|

| 最小構成でPOST通過 | 周辺要因または設定 | 段階的に戻して原因を特定 |

| 特定スロットのみ不具合 | スロット/配線/物理 | 他スロット常用、修理検討 |

| 交差検証で症状が移動 | 移動先デバイス | 該当部品の交換/修理 |

| CMOS後に安定化 | 設定不整合 | 既定値を基準に再構成 |

| BIOS更新で改善 | 互換/ファーム | 安定版維持、再発監視 |

重要:基板上の清掃は、無水アルコールや消しゴムの使い方を誤ると損傷リスクがあります。基本はエアダスターと柔らかい刷毛での除じんに留め、強い力で擦らないようにしてください。

以上の工程で再現性を確保した上で、マザーボードに帰責可能と判断できる場合は、購入店の初期不良受付やメーカーRMAに進みます。問い合わせ時は、テスト手順と結果、使用構成、BIOSバージョン、発生日・頻度を添えると処理がスムーズです。

CMOSクリアのやり方は?

トラブルの切り分けで早期に効果が期待できる操作がCMOSクリアです。これはマザーボード上の不揮発メモリに保存されたUEFI/BIOS設定を既定値に戻し、起動手順や周辺機器の初期化条件をリセットする作業を指します。各社の公式情報でも、表示異常やPOST停止時の初動として推奨されており、設定の不整合やプロファイルの残骸が原因の場合に特に有効です(ASUS公式:CMOSクリア/MSI公式:表示なし対処)。

実施方法は大きく三つに分かれます。第一はCLRTC/CLR_CMOSジャンパ短絡方式で、マニュアル記載の2ピンまたは3ピンを金属ピンセットや専用キャップで所定時間ショートします。第二は専用のClear CMOSボタン方式で、背面I/Oや基板上のボタンを押下してリセットします。第三はCMOS電池の一時取り外しで、CR2032電池を外して数分待機し、残留電荷が抜けた後に再装着します。いずれの方式も、電源ユニットのスイッチをOFFにし、ACケーブルを抜いた完全無通電状態で行うことが必須です。静電気対策として金属に触れて放電してから作業し、ショートは指定ピン間のみで行います(参照:ASUS公式)。

標準手順(ジャンパ方式の例)

① PCをシャットダウンし、電源スイッチをOFF、ACケーブルを抜く

② 電源ボタンを3〜5秒押して放電(残留電荷を減らす)

③ マニュアルでCLR_CMOS/CLRTCの位置を確認

④ 指定ピンを10〜15秒短絡(モデルの指示が優先)

⑤ 短絡を解き、ACケーブルを接続→電源ON→UEFIに入る

⑥ 日時の再設定と起動順序の確認、最適化既定値の読込

電池方式の場合は、電池脱着に伴う接点の変形や極性逆装着に注意します。取り外し後は数分以上待機し、可能なら電源ボタン長押しで放電を助けます。再装着時は+面が上向きになる一般的配置を確認しますが、モデルによって保持金具の形状が異なるため無理な力を掛けないようにしてください。Clear CMOSボタン搭載モデルでは、背面I/Oのボタンを説明書に従って数秒押下するだけで同等の効果が得られます(GIGABYTEマニュアル例)。

クリア後の初回起動では、UEFIが既定値で立ち上がるため、日時、起動デバイスの優先順位、初期表示デバイス(PEG/iGPU)、PCIe世代(Auto/Gen3/Gen4)、XMP/EXPOなどを段階的に設定し直します。表示トラブルの再発を避けるため、まずは最小構成かつJEDEC標準(メモリOC無効)で安定性を確認し、必要最小限の変更のみ行うのが安全です。安定が確認できた後に、XMP/EXPOの有効化やPCIe Gen4/5への引き上げなど、影響の大きい項目を一つずつ適用して挙動を観察します。変更点はメモに残し、問題発生時に直前の差分を戻せるようにしておきます。

なお、CMOSクリアで改善がない場合は、BIOS自体の更新が必要なことがあります。各社のダウンロードページには、CPUサポートやVGA互換、メモリ安定性、AGESA更新などの改善がリリースノートに明記されます。更新は安定供給の電源環境、推奨USBフォーマット(多くはFAT32)、手順通りのファイル配置を守って実行します。USB BIOS FlashbackのようにCPUやメモリを装着しなくても更新できる機能を持つモデルもあり、復旧力が高まります(メーカー別手順を参照:ASUS USB BIOS Flashback、MSIサポート、ASRockサポート、GIGABYTEサポート)。

注意:CMOSクリアやBIOS更新の途中で電源を落とす、中断する、指定外のピンを短絡する、といった操作は起動不能のリスクを高めます。マニュアルの図と文言を確認し、型番固有の手順に厳密に従うことが重要です。

CMOSクリアは「設定の初期化」であり、ハード故障を直接修理するものではありません。それでも、設定要因が絡む広範な不具合を短時間で是正でき、次に何を検証すべきかを明確にしてくれる強力な起点です。表示が復帰したら、原因が設定か物理かを切り分けるため、前述のチェックリストに従い慎重に構成を元へ戻し、再発の有無を確認してください。

マザーボードのVGAランプが点灯しているときは何か

VGAランプ(またはVGA LED)の点灯は、GPUの検出・初期化や映像経路の確立に課題があるシグナルです。LED表示の割り当てや点灯ロジックはメーカー・型番ごとに差があるため、診断の前提は所有モデルのマニュアル確認に置かれます。その上で、物理装着・補助電源・ケーブルとモニター・UEFI設定・CMOSクリア・BIOS更新という順序で切り分けると、復旧までの時間を短縮できます。最後に、要点を短文で整理します。

- VGAランプ点灯は映像初期化の未完了を示すサイン

- 色や配置の意味はメーカーと型番で必ず確認する

- 物理装着と補助電源の差し込み完了を再点検する

- ケーブル規格とモニター入力設定を最初に見直す

- 投入順序はモニター先電源オンからPCを起動する

- UEFIはPEG優先とPCIe世代固定で安定化を試す

- 最小構成でPOST通過のみを狙い原因を狭める

- CMOSクリアで設定残渣を排除し既定値で再検証

- BIOSの安定版へ更新し互換改善を取り込んでおく

- iGPU非搭載CPUではマザー出力を使わないよう注意

- 別GPUや別電源で交差検証し部位特定を進める

- Dr. DebugやPOSTコードは停止段階の特定に有用

- 変更点と症状の変化を記録し再現条件を明確化

- 発熱や異臭などの異常時は直ちに電源を切る

- 不明点は公式マニュアルとサポート窓口に準拠する