マザーボードのbootランプが黄色で点灯すると、CPU・メモリ・GPU・ストレージのうちどこに問題があるのか、どの順番で切り分ければよいのか迷いやすいものです。

本記事では、まずマザーボードのbootランプと黄色の基礎を整理し、bootランプ赤とbootランプ点灯の違い、VGAとBOOTランプの違い、msiのbootランプの確認、自作PCのbootランプとその意味、そしてマザーボードの黄色ランプの意味を客観的に解説します。

続いて黄色のランプとマザーボードのboot対応として、マザーボードのBOOTランプが点灯しているときはどうなるか、biosランプがオレンジ色に点灯する理由、マザーボードのランプがオレンジに光った際の対処、パソコンのinputランプのオレンジ表示の見分け方、さらにマザーボードが故障した時の症状まで網羅します。最後はマザーボードとbootランプ緑・白・黄色の総まとめで、実践的なチェックリストに落とし込みます。各節ではASUS・MSI・ASRockなどの公式情報を中心に参照し、解釈や判断の根拠を明確化します(参照:ASUS Q-LED、ASUS Q-LED Core、MSI EZ Debug LED、ASRock Dr. Debug)。

- 黄色・赤・白・緑など診断ランプの意味と見分け方

- ASUS/MSI/ASRockの公式手順を踏まえた原因切り分け

- 最小構成やCMOSクリアを含む安全で再現性ある検証手順

- 故障兆候と相談先の整理、交換判断の目安

マザーボードのbootランプと黄色の基礎

- bootランプ赤とbootランプの点灯

- VGAとbootランプの違いを理解する

- msiのbootランプの確認

- 自作pcのbootランプとbootランプの意味

- マザーボードの黄色ランプの意味は

bootランプ赤とbootランプの点灯

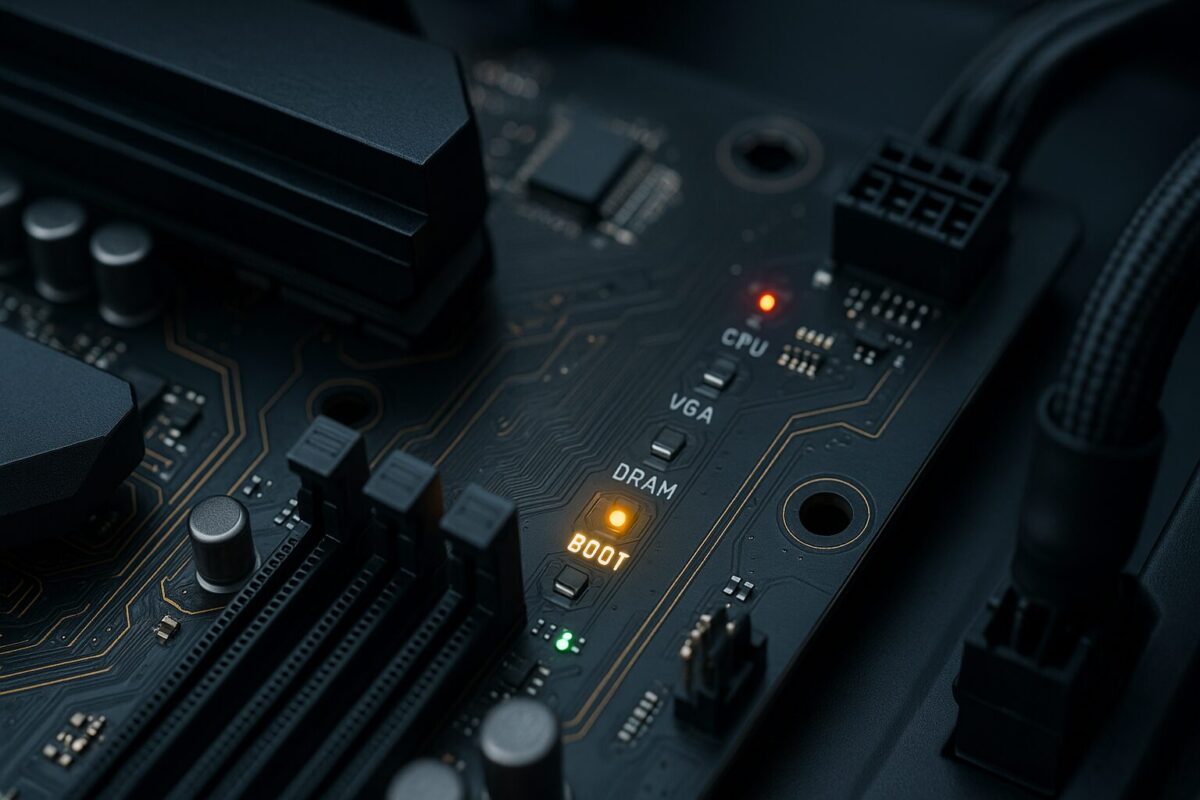

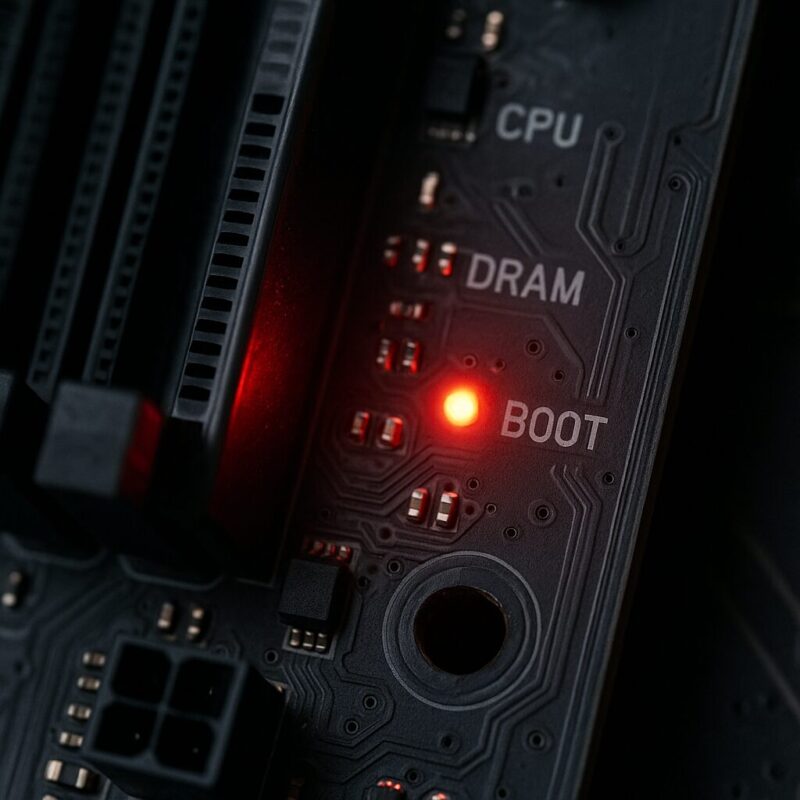

起動直後に実行される自己診断(POST:Power-On Self Test)は、CPU・メモリ・グラフィックス・ストレージの初期化を段階的に進め、各工程の結果をLEDで知らせる実装が広く採用されています。ASUSはQ-LED、MSIはEZ Debug LED、ASRockはDr. Debug(数値コード)など名称や表示方法に差がありますが、「どの工程で停止したか」を把握できる点は共通です。ASUSのQ-LEDでは一般にCPU→DRAM→VGA→BOOTの順でランプが遷移し、異常が見つかった段階のLEDが固定点灯します(参照:ASUS公式サポート)。

赤色はしばしば重大な初期化エラーとして扱われ、CPUの電源供給や装着、メモリの初期化で問題があると点灯が継続します。ただし、赤が瞬間的に点灯すること自体は異常ではありません。POSTの進行上、一時的点灯は正常動作の範囲であり、問題は「一定時間以上の固定点灯」にあります。一般的な目安としては、POST完了まで数秒〜十数秒で全ランプが消灯し、BIOSロゴやメーカーのスプラッシュ画面に移行します。メモリ構成を変更した直後や新規組み立て時はメモリトレーニング(メモリタイミングや電圧の最適化)が走るため、30〜90秒程度といつもより長く点灯する場合がある、と各社のドキュメントやユーザーガイドで説明されています(参照:MSI公式テクニカルガイド)。

赤固定点灯で多いのはCPU補助電源(EPS 8ピン/4+4ピン)の未接続・半挿し、24ピンATXの接触不良、CPUクーラーの過締めによる接触不良、およびメモリの半挿しです。特に近年の大型クーラーや背面補強プレートは圧力が高く、ソケット周辺の反りやごく微細な浮きによってPOSTが停止する事例が知られています。静電気対策(アース、帯電防止手袋)、ソケットピンやLGAコンタクトの視認確認、クーラーの対角締めでの均等圧など、物理要因の排除が最初の一歩になります。

赤固定点灯時の優先チェック

- 24ピンATXとEPS 8ピン(または4+4)を挿し直し、カチッとロックまで確実に

- メモリは一旦全て外し、マニュアル指定の優先スロットに1枚のみを確実装着

- CPUクーラーの締め付けをやや緩め、均等に再固定(座屈や反りの回避)

- CMOSクリア(電源オフ・電源ケーブル抜去・電池外し、またはCLRピン短絡)を実施

BIOS側の設定が原因となる例もあります。CSM(Compatibility Support Module)やSecure Boot、メモリのXMP/EXPOプロファイル、手動でのタイミング設定がPOSTを不安定にすることがあります。特にXMP/EXPOを適用した直後にDRAM段階で停止する場合、一旦「自動設定」へ戻しPOSTの安定化→少しずつ設定再適用が安全です。ASUSはQ-LED Coreで電源LEDの点滅パターンにより「メモリ未検出(Intel)/CPU未検出(AMD)」といった状況を示すと案内しています(参照:ASUS Q-LED Core)。

| 症状 | 想定要因 | 対処の起点 |

|---|---|---|

| 赤が固定で消えない | CPU/EPS電源未接続・半挿し、クーラー圧過多 | 配線の再装着、クーラー再固定、CMOSクリア |

| 赤→黄で停止が長い | メモリ未検出、XMP/EXPO不安定 | 1枚起動、定格AutoでPOST、後から設定復帰 |

| 赤が時々長い | 初回起動やDRAM再学習 | 数十秒待機し様子見(毎回なら要検証) |

※製品やBIOSバージョンにより挙動が異なるため、最新マニュアルを参照してください。

なお、CPUとマザーボードの世代互換にも注意が必要です。公式のCPUサポートリストに適合しないCPUを装着した場合、POSTが開始されず赤固定点灯に見えることがあります。BIOSの最低対応バージョンを満たしていない構成では、BIOS更新(USB BIOS Flashback対応ならCPU非搭載でも更新可能)によって解決することがあると各社は案内しています(参照:ASUS BIOS FlashBack、ASRock BIOS Support)。

以上のように、赤と「点灯が続く」状況は物理接続→電源→互換性→BIOS設定の順に切り分けるのが再現性のあるアプローチです。メーカー公式のトラブルシューティングに記載の最小構成(CPU+メモリ1枚+電源+マザーボード)へ立ち返ることで、問題箇所を迅速に特定できます(参照:ASUS No Displayガイド)。

VGAとbootランプの違いを理解する

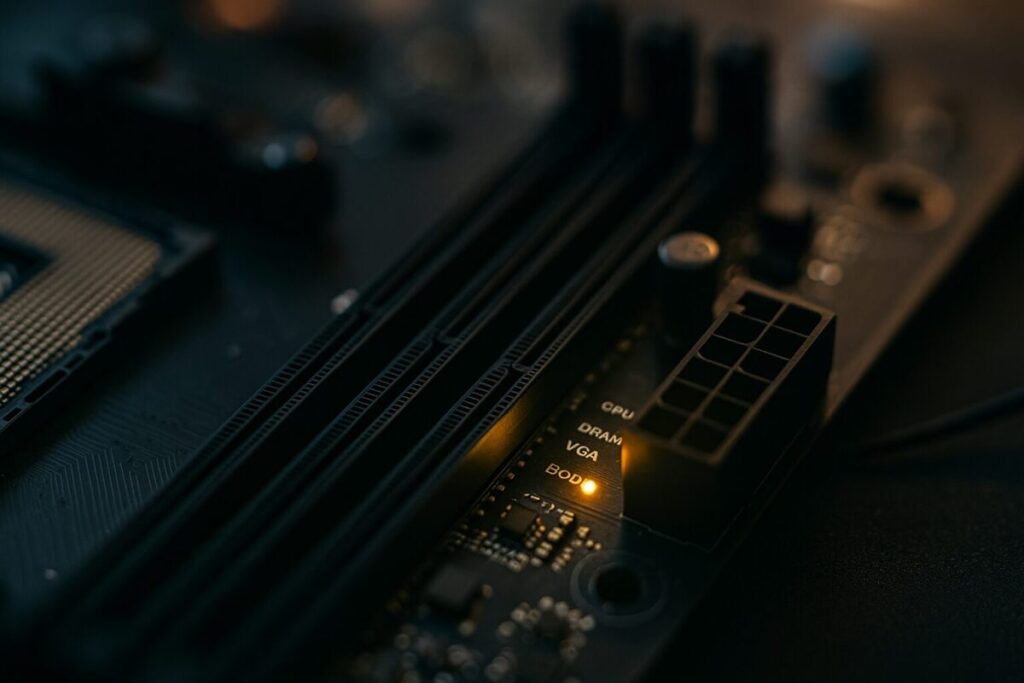

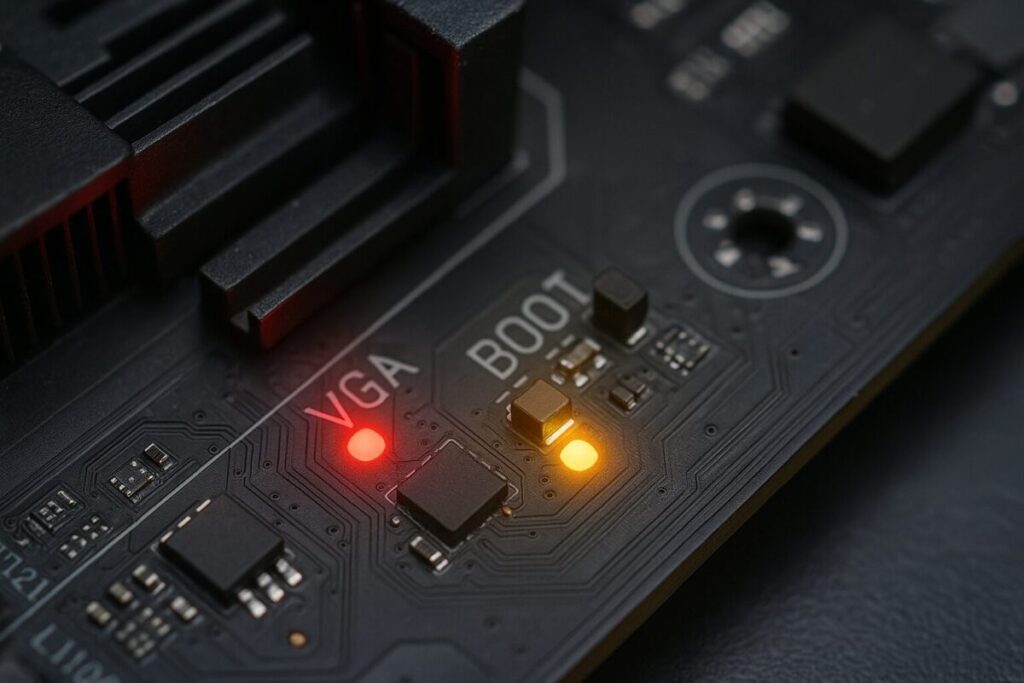

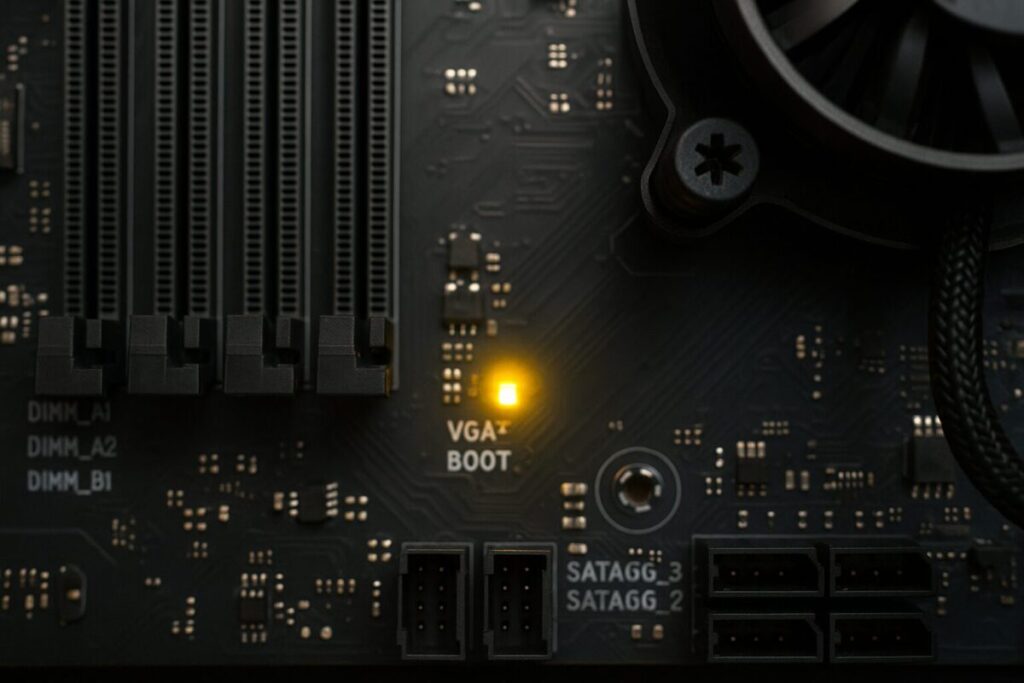

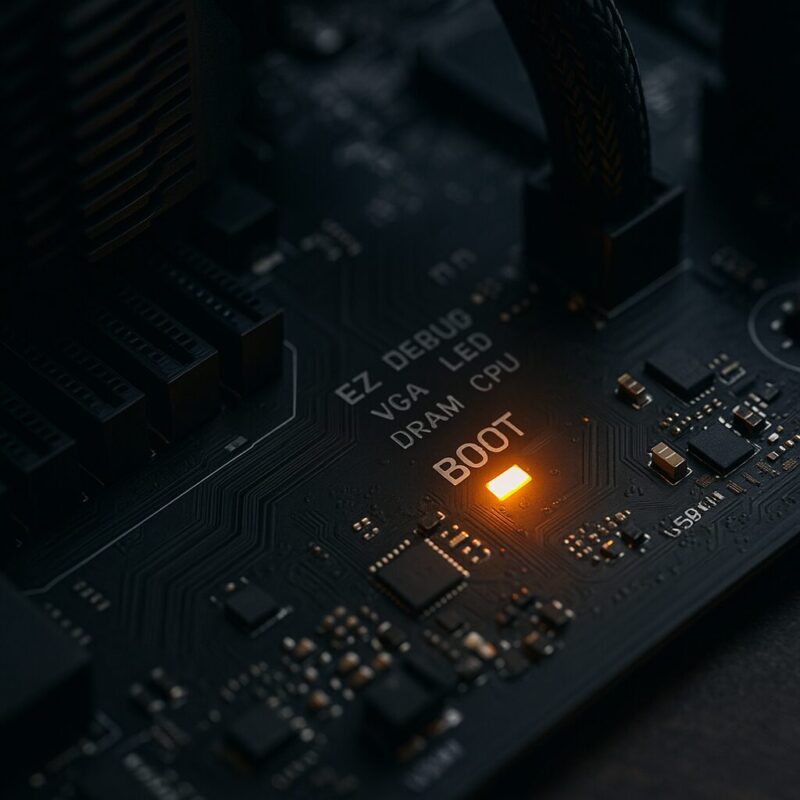

見分けるべきは、「映像出力の初期化に失敗しているのか」(VGAランプ)と、「起動可能なストレージが見つからないのか」(BOOTランプ)というフェーズの違いです。VGAランプの固定点灯は、グラフィックスカード未検出・接触不良・補助電源未接続・PCIeスロット側の問題・CPU内蔵GPUの出力設定不一致などが代表例です。BOOTランプの固定点灯は、ストレージ未接続・認識不良・OS未導入・MBR/GPT形式やCSM/UEFIの不整合・ブート順序の誤設定といった論点に収束します。MSIはEZ Debug LEDでCPU→DRAM→VGA→BOOTの順に段階を可視化し、どの段で停止したかを確認するよう案内しています(参照:MSI公式テクニカルガイド)。

VGA段階の切り分けでは、映像ケーブルと入力切替の確認が最重要です。DisplayPortは機器間のハンドシェイク仕様がHDMIと異なり、古いケーブルや変換アダプタの品質により「接続されていても信号が安定しない」ケースがあります。公式ガイドでも、ケーブル交換・ポート変更・別モニター検証・オンボード出力の一時利用など、外部要因の除外が推奨されています(参照:ASUS No Displayガイド)。補助電源(6ピン/8ピン)が必要なGPUでは、1本の分岐ケーブルで2口を賄うと電流不足を招く場合があるため、PSU側の別系統に個別接続が望ましいとされています(出典:各電源メーカーの配線ガイド)。

一方、BOOT段階で止まる場合は、BIOSがブートローダを見つけられない状況が典型です。UEFIとCSM(レガシー互換)設定がストレージのパーティション形式(GPT/MBR)と噛み合わないと起動できません。UEFI起動ならGPT、CSM起動ならMBRが前提という整理が一般的で、OSインストーラのブート方式と合わせる必要があります。NVMe(M.2)では、ヒートシンクの締め付けやサーマルパッドの厚みが過大で斜め装着になり、接点不良で認識に失敗する実例もあります。SATAでは、データ/電源ケーブルの劣化・緩み、SATAモード(AHCI/RAID)の変更が影響するケースも考えられ、別ポートや別ケーブルでの再検証が効果的です。

| LED段階 | 主な論点 | 一次切り分け | 二次切り分け |

|---|---|---|---|

| VGA | GPU装着・補助電源・ケーブル・入力設定 | GPU再装着、補助電源の別系統接続、HDMI/DP変更 | 別モニター、オンボード出力検証、BIOSの初期化 |

| BOOT | OS有無、パーティション形式、ブート順序 | BIOSでストレージ認識と起動順を確認 | USBインストーラで起動、GPT/MBRとUEFI/CSMの整合 |

※メーカーごとのLED色やラベルは異なるため、必ず該当製品のマニュアルを確認してください(参照:ASUS Q-LED)。

VGAとBOOTの見分けミスは、「映像が出ない=VGA」と短絡的に判断してしまう点にあります。実際には映像は出る(BIOSには入れる)がOSは起動しないというブート段階の停止も多く、BIOS表示の有無で切り分けることが重要です。BIOSが見えるならBOOT、BIOSすら映らなければVGAまたはそれ以前(CPU/DRAM)という整理で、無駄な部品交換を避けられます。

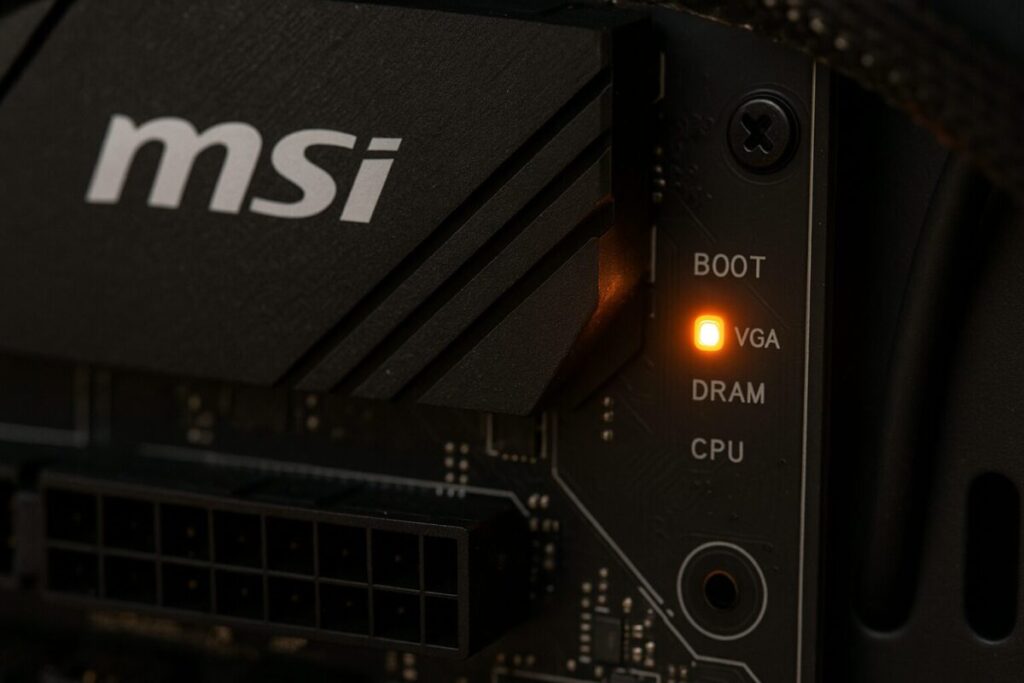

msiのbootランプの確認

MSIのマザーボードに搭載されるEZ Debug LEDは、CPU・DRAM・VGA・BOOTの4段階をシンプルなLEDで可視化し、どの工程でPOST(Power-On Self Test)が止まっているかを把握するのに適しています。表示は一般にCPU → DRAM → VGA → BOOTの順に遷移し、問題個所で固定点灯します。MSIのテクニカルガイドでは、電源系や配線、構成の互換性、メモリの安定化処理(メモリトレーニング)など、段階ごとのチェックポイントが示されています(参照:MSI公式テクニカルガイド)。

まずは物理的要因の除外が起点になります。24ピンATXとEPS 8ピン(4+4ピン)の奥までの装着、補助電源が必要なGPUならPSU側の別レーンに独立接続、メモリはマニュアル指定の優先スロット(例:2枚構成でA2/B2)に確実に差し込むといった基本確認です。特にメモリは半挿しの見落としが多く、ラッチが完全にロックされているかを目視と手応えで確認します。ヒートスプレッダ付き高背 DDRモジュールは干渉が起こりやすく、クーラーやフロントファンの角度調整が必要な場合があります。

次に設定要因です。XMP/EXPOの適用直後は、トレーニングによりDRAM段階で数十秒〜数分程度の点灯が続くことがあります。毎回長時間かかる、あるいは固定点灯で停止する場合は、一度プロファイルを無効化し、DDRの標準規格値(JEDEC)に戻してから再試行します。これで安定するなら、SoC電圧(AMD系)やVDD/VDDQ(DDR5)の微調整を行い、1ステップずつ元の設定へ近づけるのが安全です。なお、電圧値の変更はメーカーの推奨範囲を超えないよう、公式マニュアルとBIOSの注記を優先してください(参照:MSIサポート(各製品のユーザーマニュアル))。

BOOT段階の固定点灯は、OS起動デバイスが見つからない状況が代表的です。MSIは、BIOS自体は表示されるはずと説明しており、ストレージの認識状態と起動順序の点検、OSインストールメディアによる起動検証、CSM/UEFI設定とストレージのパーティション形式(GPT/MBR)の整合確認を推奨しています。NVMeではM.2ソケットの世代互換(PCIe 3.0/4.0/5.0)や、ヒートシンクの押圧・パッドの厚みが装着角度に影響して認識不良を招くこともあるため、ヒートシンクを一旦外して装着検証→認識が安定する厚みに調整する手順が有効です。

MSI EZ Debug LED 段階別チェックの要点

- CPU固定:EPS 8ピン再装着、クーラー圧・バックプレートの歪み確認、対応CPUとBIOS最低バージョンの整合

- DRAM固定:1枚挿し起動、優先スロット、XMP/EXPO無効、メモリQVL(互換リスト)の型番照合

- VGA固定:補助電源を別レーンで個別供給、ケーブル種類の変更(HDMI/DP)、オンボード出力で切り分け

- BOOT固定:BIOSで認識と起動順序、UEFI/CSMとGPT/MBRの一致、USBインストールメディアで起動検証

最後にBIOS更新です。新世代CPUや新しいNVMeコントローラを用いる場合、初期BIOSでは認識や安定性に課題が残ることがあり、MSIを含む各社は最新BIOSの適用を強く推奨しています。MSIの「M-FLASH」や、モデルによってはCPU不要の「Flash BIOS Button」に対応し、FAT32でフォーマットしたUSBに所定名のBIOSファイルを配置して更新します(手順は製品ごとのマニュアルに準拠)。更新時は停電・操作中断の回避が重要で、UPSの利用や不要周辺機器の取り外しが推奨されます(参照:MSI BIOSアップデート手順)。

自作pcのbootランプとbootランプの意味

自作PCでは、bootランプ固定点灯=起動ストレージの不検出やブート構成の不一致が典型です。まずはBIOSの「ストレージ情報」で対象ドライブが認識されているかを確認し、見えない場合は物理接続と装着状態から再点検します。SATAならデータ/電源ケーブルの交換とポート変更、NVMeなら再装着・固定ネジ・ソケット変更が有効です。M.2は斜めの角度で差し込み、軽く押し下げてネジ止めしますが、ヒートシンクやサーマルパッドの厚みで浮きが出やすく、導通不良につながるため要注意です。

BIOS設定面では、UEFI/CSMのモードとGPT/MBRのパーティション形式が一致していないと起動できません。Windows 10/11のUEFIインストールでは通常GPTが用いられ、CSMを有効にする必要はありません。既存のMBR環境を流用する場合やレガシーデバイスを併用するときのみCSMが関与します。USBインストールメディアを作成し、UEFIとしてブートするエントリを選ぶことで、インストーラが適切なブート領域(EFIシステムパーティション)を作成します。ブートエントリが異常な場合は、インストーラの修復環境からbcdbootで再構成する方法もあります(出典:Microsoft Docs)。

OS側のNVMeドライバやストレージファームウェアも安定性に影響します。大手ストレージメーカーは、診断ツールやファーム更新ユーティリティを提供しており、最新の安定版へ更新することで認識問題やパフォーマンス低下が解消される例があります。マザーボードのチップセットドライバも同様で、AMD/Intelの最新版を適用しておくと、PCIeリンク関連の初期化が改善する場合があります(参照:Intel Chipset INF、AMD Chipset Drivers)。

注意:複数のOSディスクや旧システムのディスクを同時に接続すると、起動先が誤って切り替わることがあります。インストールや修復時は、対象ディスクのみを接続して作業することで、ブートローダ混在を回避できます。

自作環境で見落とされがちなのが、PSU(電源ユニット)の供給能力と配線経路です。高負荷のGPUや多台数ストレージを持つ構成では、12Vレーンの余裕と、分岐ケーブルを避けた直結が安定性に寄与します。電源の経年劣化により突入電流耐性が低下している場合、起動時だけ挙動が不安定になることがあり、別PSUでの検証が切り分けの近道です。各電源メーカーは80 PLUS認証やレーン仕様を公開しているため、構成のピーク消費電力に対して20〜30%の余裕を見込むのが一般的に推奨されています(出典:80 PLUS Program)。

| 現象 | 主な原因候補 | 検証手順 |

|---|---|---|

| BOOT固定点灯 | OS不在、ブート順序不一致、認識不良 | BIOS認識→起動順→USB起動→GPT/MBR整合 |

| 時々起動する | 接触不良、PSU供給不安定、ケーブル劣化 | 再装着、別PSU、別ケーブル、別ポート |

| インストーラ起動不可 | CSM/UEFI不整合、メディア不良 | UEFIブート選択、メディア作り直し |

総じて、bootランプの意味は「OSへ渡る前に解決すべき課題が残っている」ことを示します。物理・設定・互換・電源の4観点で段階的に検証し、公式マニュアルとサポートFAQを随時参照しながら、最小構成→安定化→機能追加の順で拡張していくと、原因の切り分けが迅速に進みます(参照:ASUS No Displayガイド)。

マザーボードの黄色ランプの意味は

黄色ランプの解釈はベンダーとモデルによって異なりますが、多くの環境でDRAM関連の注意喚起に用いられます。ASUSではQ-LED(CPU/DRAM/VGA/BOOTの個別LED)と、電源LEDの点滅で状態を通知するQ-LED Coreの2系統があり、後者ではIntel系でメモリ未検出、AMD系でCPU未検出を素早い点滅で知らせると説明されています(参照:ASUS Q-LED Core、ASUS Q-LED)。MSIのEZ Debug LEDでは黄系の表示がDRAM段に対応するモデルがあり、点灯持続はメモリ未検出・不安定・トレーニング長期化を示唆します(参照:MSI公式)。

DRAMの安定性は、モジュールの型番互換(QVL)、メモリコントローラの世代、搭載枚数・片面/両面構成(SR/DR)、周波数とタイミング、電圧(VDD/VDDQ/SoC)など、多変数で決まります。特にDDR5世代ではPMIC(電源管理IC)やOn-Die ECCの実装があり、マザーボード側とモジュール側の制御が密接に絡みます。予備知識がない読者向けには、QVLの型番一致と、まずは定格Autoで1枚起動→POST安定後にXMP/EXPOを適用、という順序が最も再現性の高いアプローチです。

トレーニングが長期化する場合は、BIOSの新しさが鍵になります。各社はメモリ互換性やトレーニング改善のマイクロコードを継続的に取り込んでおり、最新BIOSでPOST時間が短縮したり、以前は不安定だった組み合わせが安定化することがあります。併せて、CMOSクリアとNVRAMリセットを行い、旧設定の残滓を排除することも有効です。CPUクーラーの取り付け圧調整も忘れがちですが、ソケット周辺の僅かな反りがメモリチャネルの導通に影響する可能性があるため、均等圧+過締め回避を基本に再組付けします。

黄色(DRAM)で困ったときの簡易フローチャート

- メモリ1枚のみ、優先スロットでPOST確認(他は外す)

- Auto(定格)で安定確認→XMP/EXPOは後から適用

- 別スロット・別モジュールで相互検証、QVL照合

- BIOSを最新化、CMOS/NVRAMクリアで再学習

- SoCやVDD/VDDQの過度な上げ下げは回避(マニュアル準拠)

なお、黄色=必ずDRAMとは限りません。ASUSのQ-LED Coreのように、点滅パターンで意味が変わる仕組みもあり、「色」だけで判断しないことが重要です。必ず製品のユーザーマニュアルで、LEDの配置、色、ラベル、点灯と点滅の区別、点滅周期の定義を確認してください。公式の早見表やFAQは随時更新されるため、最新のオンライン版マニュアルの参照が推奨されます(参照:ASUSサポート、MSIサポート、ASRockサポート)。

| メーカー | インジケータ | 黄色系の一般的解釈 | 参照 |

|---|---|---|---|

| ASUS | Q-LED / Q-LED Core | DRAM段または点滅パターンで別義 | Q-LED / Q-LED Core |

| MSI | EZ Debug LED | DRAM段の示唆(モデル依存) | MSI公式 |

| ASRock | Dr. Debug(数値コード) | 色ではなくコード参照 | Debug一覧 |

結局のところ、黄色の扱いはモデル固有の定義によって左右されます。正確な解釈には、ユーザーマニュアルの該当ページと最新のオンラインFAQを確認し、症状と照らし合わせて対応することが不可欠です。可能であれば、同型番メモリの別ロットや、別メーカーのQVL掲載モジュールで検証すると、相性問題の切り分けが加速します。

黄色のランプとマザーボードのboot対応

- マザーボードのbootランプが点灯しているときはどうなるか

- biosランプがオレンジ色に点灯するのはなぜか

- マザーボードのランプがオレンジに光ったらどうすればいいか

- パソコンのinputランプがオレンジ色に点灯するのはなぜか

- マザーボードが故障した時の症状は

- マザーボードとbootランプ黄色・赤・白・緑のまとめ

マザーボードのBOOTランプが点灯しているときはどうなるか

BOOTランプの固定点灯は、多くのメーカーで起動デバイスが見つからない、あるいは起動に関わる設定が適合していないことを示唆します。自己診断(POST)自体は通過しているため、BIOS(UEFI)画面には入れることが一般的で、そこからストレージの認識状態や起動順序、セキュアブートやCSMの設定を見直すのが第一歩です。MSIの解説でも、BOOT段で止まる際はストレージ側の確認とブート設定の整合に焦点を当てる流れが案内されています(参照:MSI公式テクニカルガイド)。

起動ドライブがBIOSに表示されない場合は、物理層からの切り分けが有効です。SATAではデータケーブルと電源ケーブルの交換、別ポート利用、ケーブルの挿抜回数や曲げによる内部断線の可能性の排除を行います。NVMeでは、ソケットの世代適合と装着角度が重要で、ヒートシンクのサーマルパッドが厚すぎるとコネクタにテンションがかかり、接触が不安定化します。装着し直したうえで、別スロットの使用、ヒートシンクを一旦外した状態での認識確認など、1要素ずつ変えて再検証すると原因に近づけます。

設定面では、UEFIブートとGPT、レガシーブート(CSM)とMBRの組み合わせが前提になります。Windows 10/11のインストールは標準でUEFI+GPTで行われるため、CSMを有効にしているとブート構成が一致せず、BOOTランプが点灯する状況が続くことがあります。USBインストールメディアで起動する際も、起動画面に並ぶUEFI: デバイス名のエントリから起動するのが原則です。既存環境のブート情報が壊れている場合は、Windows回復環境のコマンドラインでbcdbootを使用してEFIパーティションへブートファイルを再展開できます(参照:Microsoft Docs)。

セキュリティ関連の設定も影響します。Secure Bootが有効な状態で署名が不適合なブートローダや古いOSを起動しようとすると、エラーとなるケースがあります。必要に応じて一時的にSecure Bootを解除し、BIOSアップデートやストレージのファーム更新後に再有効化する運用が現実的です。なお、BitLockerなど暗号化機能を使用している環境では、プラットフォーム構成の変更により復旧キーが求められる場合があるため、事前にバックアップやキーの保全を行ってください(参照:Microsoft サポート)。

BOOT固定時のチェックリスト(実務向け)

- BIOSでストレージ有無と型番を確認(NVMe情報を含む)

- 起動順序を起動ドライブ>他のデバイスに設定

- USBメディアはUEFIエントリから起動して検証

- Secure BootとCSM設定をブート方式に合わせる

- ケーブル交換・スロット変更・ヒートシンク調整で物理切り分け

電源側の要因も無視できません。起動直後はスピンアップ電流や各デバイスの初期化電力が重なるため、PSUの供給余裕が小さいと認識タイミングに揺らぎが生じます。80 PLUS認証や各レーン仕様を確認し、ピーク消費に対して20〜30%のヘッドルームを確保するのが一般的とされています(出典:80 PLUS Program)。

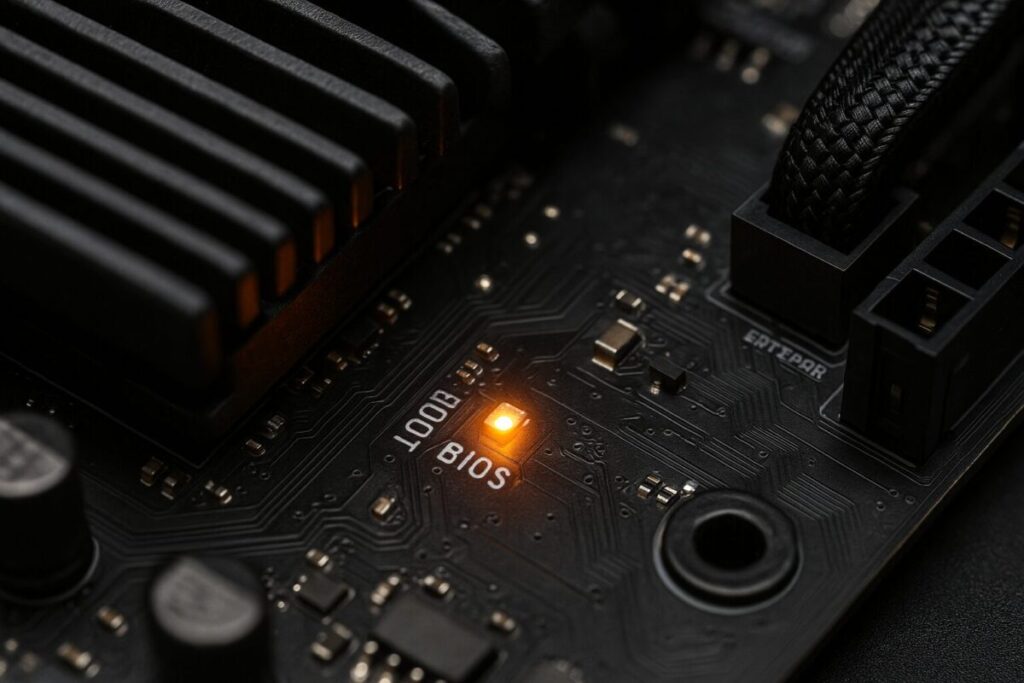

biosランプがオレンジ色に点灯するのはなぜか

オレンジ色の点灯・点滅は、メーカーによって意味が異なります。ASUSはQ-LED(CPU/DRAM/VGA/BOOTの個別LED)に加え、Q-LED Coreとして電源LEDの点滅パターンを用いて状態通知を行う仕組みを案内しています。例えば、素早い点滅はIntelプラットフォームではメモリ未検出、AMDプラットフォームではCPU未検出を示すとされ、その他にもグラフィックス未検出、起動デバイス未検出など、点滅周期の違いで解釈が変わります(参照:ASUS Q-LED Core)。

このように、「色」だけでなく「点滅の仕方」が重要な意味を持つ場合があるため、オレンジ=故障の即断は禁物です。モデルごとのマニュアルには、LEDの色・位置・名称とともに、点滅サイクルや消灯の意味まで定義が記載されています。まずは該当モデルのPDFマニュアルやオンラインFAQを確認し、表示の定義に沿って切り分け順序を立てることが合理的です(参照:ASUS Q-LED トラブルシュート)。

オレンジ色がスタンバイ電源の通電を示すケースもあります。ATX電源では主電源オフでも5Vスタンバイが供給され、USB給電や一部LEDが点灯する設計が一般的です。この状態は異常ではなく、待機中を意味します。逆に、電源オンにも関わらずオレンジ点灯でPOSTに進まない場合は、CPU/DRAM/GPU/ストレージのどこかで初期化が完了していない可能性が高いと言えます。

関連用語の短解説:

- POST:起動直後に主要デバイスを初期化・検査する手順

- UEFI:従来BIOSを置き換えるファームウェア環境

- CSM:レガシーブート互換を提供する互換モジュール

なお、ASRockのようにDr. Debug(7セグメントLEDでコード表示)を採用するメーカーでは、色ではなく数値コードが第一の手掛かりになります。コード55(メモリ未検出)やA2(ストレージ初期化)などを起点に、装着・互換・設定を順に点検していきます(参照:ASRock Debug一覧)。

マザーボードのランプがオレンジに光ったらどうすればいいか

手順はモデル依存ですが、多くの公式ガイドが推奨する基本フローは共通しています。はじめに最小構成テストを行い、次にCMOSクリアで設定由来の問題を除外、続いて装着と配線の総点検、それでも改善しなければBIOS更新と互換性(QVL/CPUサポート表)確認へ進みます(参照:ASUS No Displayガイド/MSI公式)。

最小構成の標準形:CPU+クーラー+1枚のメモリ+マザーボード+電源。オンボード出力を活用できるCPUならディスクリートGPUは外して起動テスト。POSTに入れば、接続機器側の疑いが強まります。

CMOSクリアは、ボタン・ジャンパ・CR2032電池の一時取り外しのいずれかで行います。これにより、XMP/EXPOやCPU電圧、PCIe設定などユーザー変更がすべて初期化されます。OC設定や試験的な電圧変更の副作用で不安定化している場合、既定値へ戻るだけで解消することがあります(参照:ASUS:CMOSクリア方法)。

装着・配線では、EPS 8ピンの奥までの挿入、24ピンATXのラッチ確認、GPU補助電源を分岐せず個別ケーブルで供給といった基本を見直します。メモリは優先スロットに1枚のみ、GPUは一旦外してオンボード出力の映像確認、ストレージは起動想定の1台だけに絞って検証します。NVMeはヒートシンクやスペーサが仕様通りかも確認し、浮きや反りが出ていないかに注意します。

| 段階 | チェック項目 | 改善が無い場合 |

|---|---|---|

| 最小構成 | CPU/1枚メモリ/電源でPOST確認 | 別メモリ・別スロット・オンボード映像 |

| CMOSクリア | OC解除・既定ロード・起動順初期化 | BIOS更新・QVL/CPU対応表照合 |

| 装着/配線 | コネクタ奥まで・ラッチ確認・個別給電 | 別ケーブル・別ポート・別PSU |

BIOS更新は互換性の壁を越える最後の要点です。新CPU対応やメモリトレーニング改善、NVMe互換の拡充が含まれることが多く、FAT32のUSBメディアに最新版BIOSを入れて、各社の手順(ASUSならEZ Flash/BIOS FlashBack、MSIならM-FLASH/Flash BIOS Button)に従って適用します。更新中の電源断はリスクが高いため、UPSの利用や不要機器の取り外しが推奨されます(参照:ASUS BIOS更新手順/MSI BIOS更新)。

パソコンのinputランプがオレンジ色に点灯するのはなぜか

ケースやモニターのインジケーターにおけるオレンジ(黄/橙)は、信号未入力または省電力・スリープを示す設計が広く見られます。つまり、マザーボードの診断LEDとは意味体系が異なるため、オレンジ=故障とは限りません。映像が出ない場合は、ケーブル・ポート・モニター側の切り分けを行い、別のケーブル規格(HDMI/DisplayPort)や別モニターでの再現を確認します。DisplayPortはオートネゴシエーションの仕様差やケーブル品質の影響を受けやすく、認証済みケーブルに交換して改善する事例が多く報告されています(参考:VESA DisplayPort)。

Windows側での手当としては、Win+Pで出力先を切り替え、デバイスマネージャでモニターとGPUの認識状態を確認します。UEFI画面が出るがOS起動後に消える場合は、解像度やリフレッシュレートの不一致、ドライバの初期化失敗などが疑われます。セーフモードで起動し、GPUドライバのクリーンインストールや、別ポートでの再検証を行うと改善が期待できます。モニターメーカーのサポートページには、電源ランプの色と意味の一覧が掲載されることが多く、メーカー定義を確認するのが最短です(例:Dell サポート:モニターLEDの状態)。

注意:GPUを搭載しているのにマザーボードの映像端子へ接続していると、インストール直後は映るが再起動で映らないといった混乱が生じます。ディスクリートGPU使用時は、GPUの出力端子を使用してください。

ケーブル破損や接触不良は、最も見落とされやすい要因です。別ケーブル・別ポート・別モニターの三点切り分けを実施し、同時再現する場合のみGPUまたはマザーボード側を疑うと、誤交換を避けられます。HDMIはバージョン差で帯域が変わるため、高リフレッシュレートや高解像度を狙う場合は対応ケーブルの使用が前提です。

マザーボードが故障した時の症状は

マザーボード故障の疑いは、電源投入直後の無反応(ファンも回らない)、全Q-LEDが点灯しない、電源は入るがPOSTに入らない、Dr. Debugコードが特定段で必ず停止、外観上の異常(焼損・膨張コンデンサ)などから総合的に判断します。ただし、同様の症状は電源ユニットやCPUの不具合でも起こりうるため、最小構成+代替部材での検証が重要です。パーツショップや修理サービスでは、検証費用を明示した形でパーツ単位の診断を行っており、交換前の実機切り分けがコスト最適に直結します。

ASRockのDr. Debugなどコードが出る環境では、55(メモリ未検出)、D6(グラフィックス未認識)、A2(IDE/ストレージ初期化)といったコードをヒントに、装着・互換・設定に遡って検証します(参照:ASRock Debug一覧)。コードが出ない、あるいは通電すらしない場合は、EPS 8ピン未接続やフロントパネルの配線不備、ケース内ショート(スタンドオフ位置違い)といった組立要因を優先して確認します。スタンドアロン(ベンチ)での起動テストは、ケース干渉由来のショートを切り分けるのに有効です。

故障疑い時のステップ

- ベンチテスト:非導電マット上で最小構成起動

- 代替PSU/メモリ/GPUを順に試験して相関を確認

- BIOSリカバリ機能(USB FlashBack等)があれば試行

- 目視点検:焦げ・コンデンサ膨張・ピン曲がり

- 保証確認:販売店・メーカーのRMA手続き

ファームウェア破損が疑われる場合、ASUSのBIOS FlashBackやMSIのFlash BIOS ButtonのようなCPU不要の復旧機能が救済策になります。FAT32のUSBに専用名でBIOSファイルを置き、所定のポートに挿してボタン操作のみで書き戻せるため、POST不可状態でも復旧の可能性があります(参照:ASUS BIOS FlashBack/MSI BIOS更新)。

最終的な意思決定として、保証期間や修理コスト、代替品の市場価格を比較し、時間的損失とデータ保全の重要性を加味して選択します。ストレージ上のデータはマザーボード交換では通常保持されますが、RAID構成やBitLocker環境では移行時の注意点が増えるため、公式ドキュメントに沿って安全な手順を選択してください(参照:Microsoft:RAID概要/Microsoft:BitLocker)。

マザーボードとbootランプ黄色・赤・白・緑のまとめ

インジケーターの定義はメーカーとモデルで差が大きく、同じ色名でも意味が異なることがあります。したがって、LEDの位置とラベル(CPU/DRAM/VGA/BOOT)、点灯と点滅の違い、点滅周期まで含めて解釈することが肝要です。ASUSのQ-LED/Q-LED Core、MSIのEZ Debug LED、ASRockのDr. Debugのリファレンスを起点に、物理・設定・互換・電源の4観点で段階的に切り分けると、交換コストの最小化と復旧スピードの最大化に繋がります(参照:ASUS Q-LED/ASUS Q-LED Core/MSI公式/ASRock Debug)。

色と段階の一般的な整理(モデル依存)

- 黄色:DRAM段の注意が多いが点滅パターン定義に留意

- 赤:CPUや致命的初期化で停止するケースが多い

- 白:VGA(映像出力)不具合や未検出を示す例が一般的

- 緑:BOOT段(起動デバイス)や正常通過の扱いは製品差

- 黄色はDRAM段の示唆が多く固定点灯か経過観察かを区別

- VGAは出力系の未検出を示しケーブルやポート切替で検証

- BOOTは起動デバイス未検出でBIOSの起動順序を再確認

- ASUSはQ-LEDとQ-LED Coreで段階と点滅パターンを表示

- MSIはEZ Debug LEDでCPUからBOOTまで順に自己診断

- ASRockはDr Debugコードで停止段階を具体的に特定

- 初回起動はメモリトレーニングで長めの点灯が起こり得る

- 最小構成の実施でマザーか周辺かの切り分けを迅速化

- M.2は差し込みと固定ネジと対応スロットの再確認を行う

- SATAは別ポート別ケーブルでの再検証が有効

- モニターのinputオレンジは信号未入力の可能性に注意

- 固定点灯は配線装着互換性BIOS設定から順に検証する

- 電源投入後に全LED無反応は電源やマザーの疑いが残る

- 公式マニュアルとサポートFAQを参照して定義差を補う

- 不要な交換を避けるため段階的な切り分け手順を徹底

参考・参照リンク(公式)