マザーボードや電源、スイッチの不調やショートが疑われるとき、まず何から確認すべきかを迷う読者は多いはずです。

本稿では、マザーボードと電源スイッチのショートに関する基礎と、安全に進めるための手順を体系化し、ショート 起動しないの確認やショート 起動の意味と注意、電源 入らないの切り分けをはじめ、マザーボードがショートするとどんな症状が現れるかやマザーボードが壊れる前兆はといった疑問に客観的な視点で答えます。

あわせて、電源とスイッチ配線でマザーボードをショートさせないために、電源スイッチ どこ と電源ボタンの位置と役割、マザボの電源はどうやってつけるのかの仕組み、電源スイッチ 配線 と電源スイッチ 自作の注意点、ケースなし での取り扱い、CMOS電池が切れた時の症状はやCMOSクリアで電池をつけたまま電源を入れるとどうなるかの留意事項まで整理します。

最後に、実務で役立つ要点をマザーボード 電源 スイッチ ショートまとめとして一覧化します。

- 起動しないときの初動チェックと安全手順

- フロントパネル配線と電源スイッチの要点

- ショート原因の切り分けと検証パターン

- CMOSやPSUテストなど公式手順の参照

マザーボードと電源スイッチのショート

- ショートして起動しないの時確認

- ショートさせて起動の意味と注意

- 電源が入らないの時の切り分け

- マザーボードがショートするとどんな症状が現れるか?

- マザーボードが壊れる前兆は?

ショートして起動しないの時確認

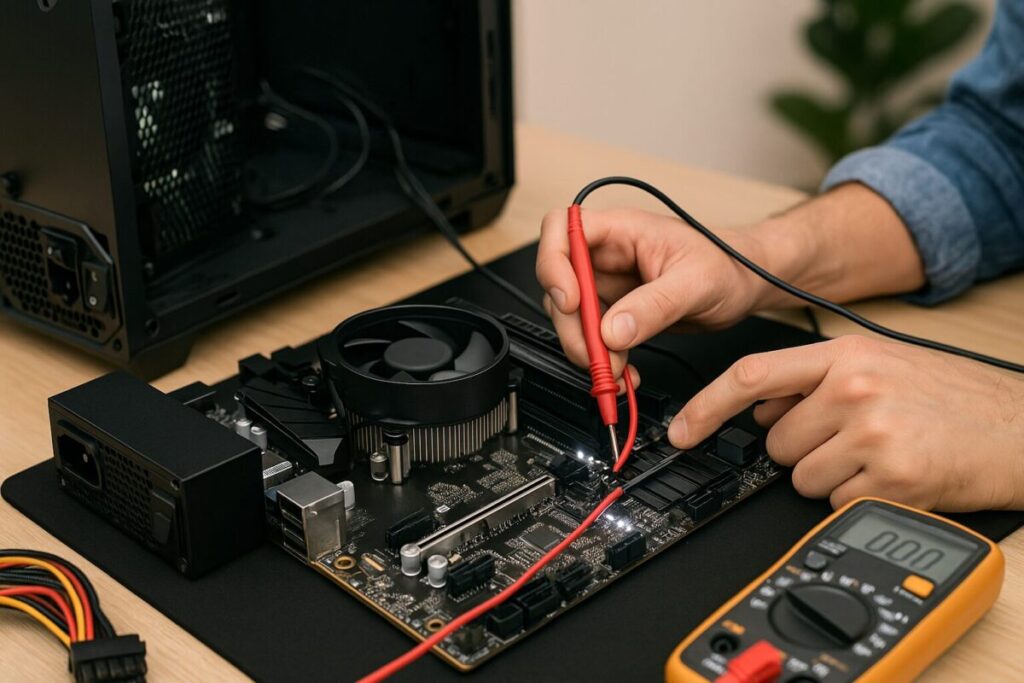

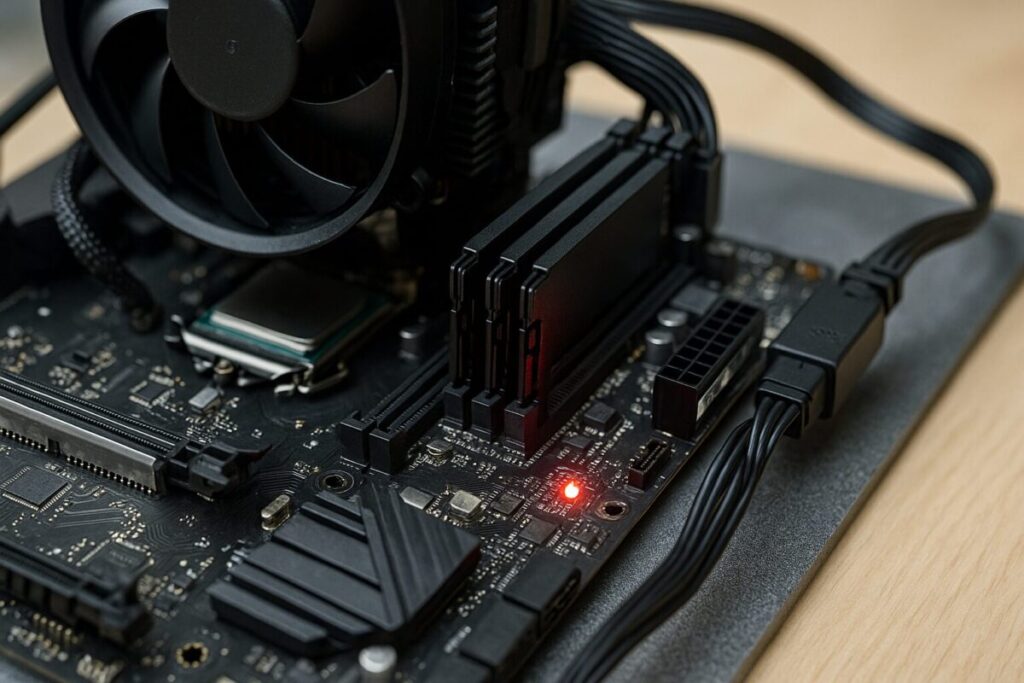

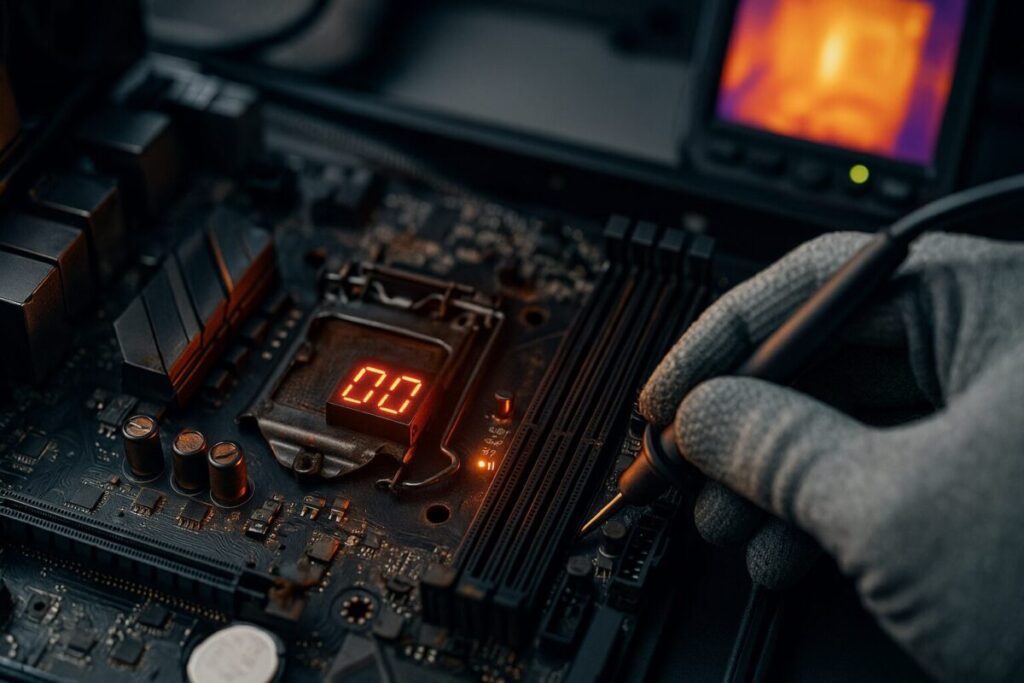

起動不良の入口では、主観的な「動かない」という印象に引きずられず、電気の流れと信号の順序を丁寧に確認することが解決の近道です。ATX規格のPCは、AC給電→スタンバイ5V(+5VSB)→マザーボードが電源ボタン入力を検出→PS_ON#制御→主要レール(+12V/+5V/+3.3V)起動→自己診断(POST)という段階を踏みます。どの段階で止まっているかを見分けるため、まずはスタンバイLEDの点灯や電源ユニット背面の主電源スイッチの状態、電源ケーブルの直結(タップや延長を介在させない)を確認します。これで+5VSBが供給されていれば、マザーボード上のパイロットLEDが点く設計が一般的です(機種により表示方式は異なります)。

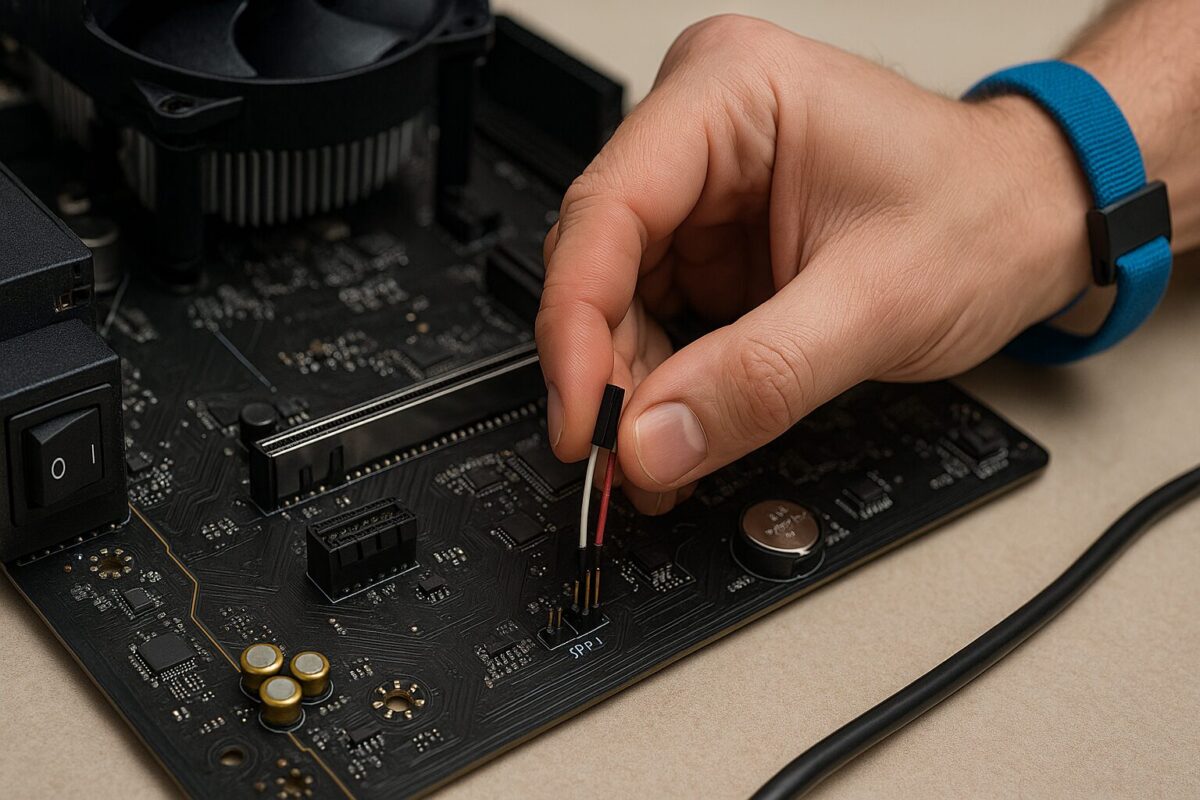

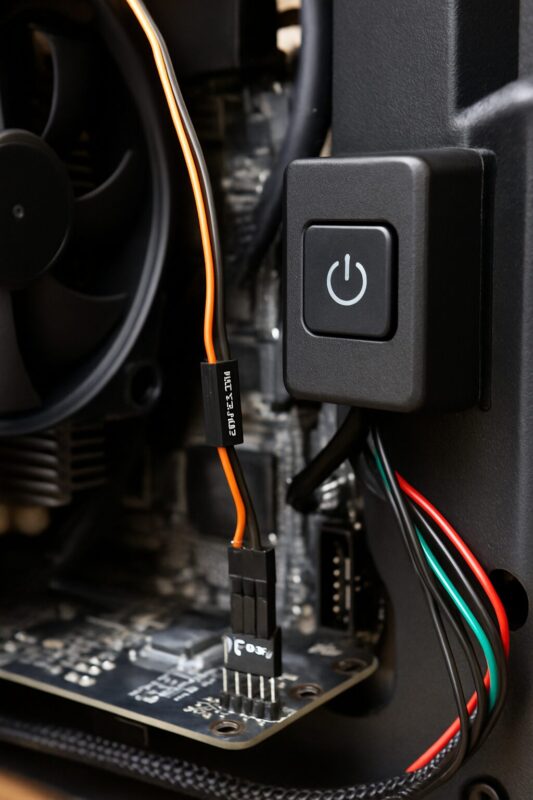

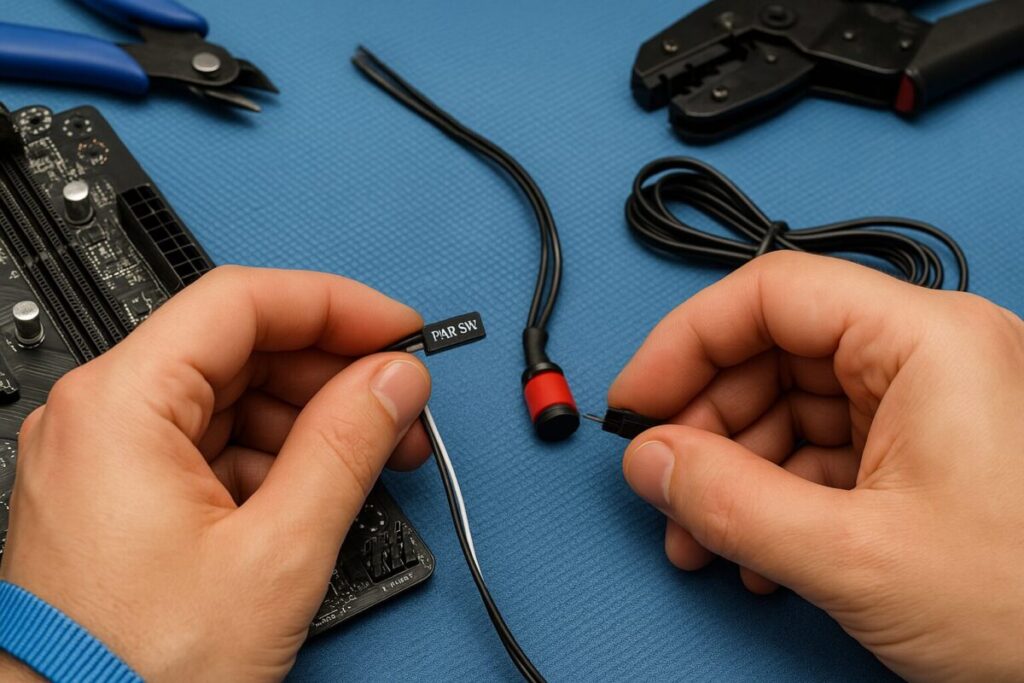

続いて、フロントパネルのPWR_SW配線が適切なピンに挿さっているかを確認します。多くのマザーボードではシステムパネルヘッダーにPWRSW(PWRBTN#とGND)が用意され、電源スイッチは極性非依存のモーメンタリ接点です。この基本はASUSのインストールガイドに明記されています(参照:ASUS インストールガイド)。誤ってRESETやLEDのピンに接続している、半挿しで接触が不安定、といった単純ミスが「起動しない」の一因になることは珍しくありません。

ショートが疑われる場合は、金属片や緩んだネジ、不要なスタンドオフの接触など、シャーシと基板の導通を作る要因を最優先で排除します。ケースを開け、マザーボード裏面とスペーサーの位置が正しいか、配線の被覆が剥けていないか、バックパネル(I/Oシールド)が端子のハウジングに干渉していないかを確認します。静電気対策としては、帯電しにくい服装、アース付き手首バンドの使用、ACコードを抜いて数十秒の放電(PSUの残留電荷を抜く)などが推奨されます。

原因切り分けの定石は最小構成起動です。CPU、CPUクーラー、メモリ1枚、電源ユニット、そして可能ならオンボード映像出力だけで起動を試みます。USBデバイス、ドライブ、拡張カードは一旦外します。MSIは公式のトラブルシューティングでこの手順を示し、EZ Debug LEDなどのインジケーターによる段階診断を推奨しています(参照:MSI 公式トラブルシューティング)。

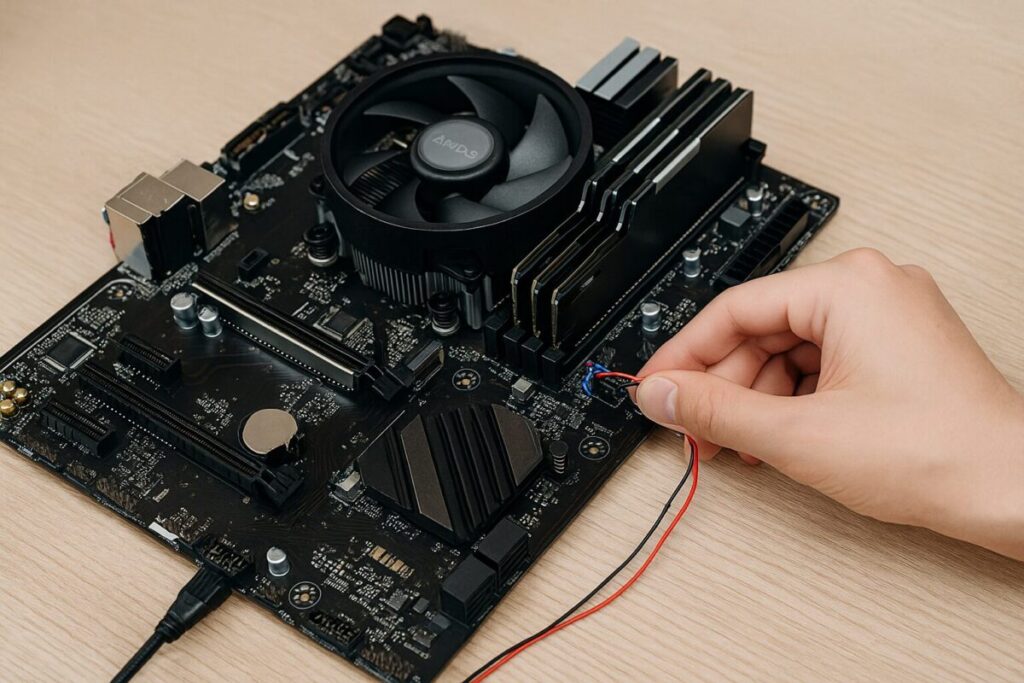

さらに、CPU補助電源(EPS 4/8ピン)とメイン電源(ATX 24ピン)の確実な装着、メモリのバンク位置(デュアルチャネル時の優先スロット)、グラフィックスカードの補助電源接続など、電力経路の前提条件を総点検します。補助電源が未接続だと、電源ユニットやマザーボードは保護動作として起動を抑止する場合があり、ファンすら回らないケースもあります。なお、マザーボードの一部は電源ボタンやPOSTコード表示を備えていますが、表示の有無は製品差であり、非表示だからといって故障とは限りません。

チェックリスト(保存版)

- PWR_SWとRESET、LED類の配線位置が正しい

- ATX24ピン・EPS8ピンが確実に奥まで差し込まれている

- 不要なスタンドオフや金属片がない(導通の可能性を排除)

- 最小構成で起動し、段階的に周辺機器を戻す

ショートさせて起動の意味と注意

PCの「電源ボタンを押す」とは、電子的にはマザーボード上の電源スイッチピンを一瞬だけ短絡(ショート)させる操作です。これはPSU(電源ユニット)に対するリモート起動信号のトリガーで、ATX規格ではPS_ON#という信号線がアクティブロー(Low=有効)で定義されています。つまり、マザーボードが電源ボタン入力を検知するとPS_ON#をLowにし、PSUが主要レールを立ち上げます(参照:Intel ATX12V Design Guide、Intel ATX12VO Design Guide)。

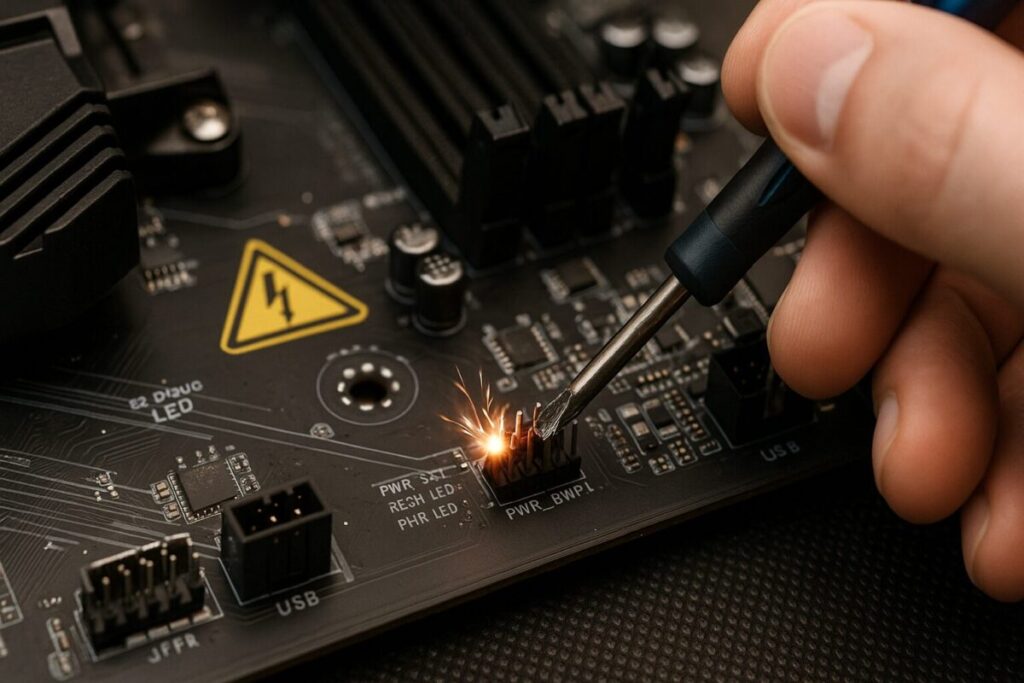

この仕組みを理解すると、電源ボタンや配線に不安がある場合の切り分けとして、PWR_SWの2ピンを金属ドライバー先端で瞬間的に接触させるというテストの意義がわかります。これは「ボタンの代わりを人為的に行う」だけであり、正しい2ピン以外を短絡しない限り本質的に危険な操作ではありません。ただし、周辺のピンや基板パターンに触れて別の回路を短絡させるリスク、静電気放電(ESD)によるダメージのリスクがあるため、電源ケーブルを抜いたうえで作業位置を確認し、必要な時だけ最小限の力で接触させるなど、安全側の手順を徹底します。

注意:ピンヘッダー周辺は電源・リセット・LED・スピーカーなど複数の信号が密集しています。誤ってUSBの5VやLEDの極性ピンを短絡すると、ヒューズ的保護部品の破損やトレースの焼損につながるおそれがあります。メーカーのピン配置図を必ず参照してください(例:ASUSのピン定義資料 PDF)。

また、最近のPSUにはインラッシュ電流制御、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、ショート保護(SCP)などの安全機構が備わっています。意図しない短絡が発生すると、PSUは即座にシャットダウンし、しばらくAC供給を断たなければ復帰しない場合があります。症状としてはクリック音のみで再起動を繰り返す、数百ミリ秒だけファンが回って止まるなどが挙げられます。この挙動はPSUの自己保護であり、無理に連打せず原因の切り分け(配線・補助電源・短絡源の除去)を優先します。

「ショートさせて起動」の語感から、危険な裏技のように受け取られることがありますが、実際はATX設計が前提とする正式なトリガー方法の代替操作です。重要なのは、PWR_SWの2ピンのみを狙うこと、工具先端を絶縁テープで露出最小にするなどの実務的工夫、そして作業環境の明るさ・作業姿勢・静電気管理を整えることです。メーカーのユーザーマニュアルはピンの位置を図解しているため、紙面やタブレットで拡大表示しながら手順に従うと誤操作を防ぎやすくなります。

電源が入らないの時の切り分け

電源ボタンを押しても反応がない場合、PSUの一次側・二次側・制御系のいずれかで不具合が起きている可能性があります。一次側はAC入力や内部整流・PFC、二次側は+12Vや+5V、+3.3Vなどの出力レール、制御系はPS_ON#やPower Good(PWR_OK)などの信号群です。ユーザーが安全に実施できる範囲では、まずACを壁コンセントに直結し、電源ケーブル・タップ・UPSなど中間機器の影響を排除します。つぎにPSU単体の起動可否を確認するジャンプスタート(通称ペーパークリップテスト)があります。PSUの24ピンでPS_ON(緑)と任意のGND(黒)を短絡し、PSUファンが回るか、付属テスターが起動を示すかを確認します(参照:Corsair 公式ガイド、Seasonic ナレッジベース)。

このテストでPSUが起動する場合、PSU自体は過電流や短絡状態にないという一次判定に役立ちます。ただし、負荷が極端に軽いと保護回路の閾値で停止する製品もあるため、公式の付属テスターや最小限の抵抗負荷を用いる方が安全かつ確実です。PSUが起動しない場合は、PSUの内部故障や入力系の問題が疑われます。市販テスターを使った電圧の目視確認(+12V/+5V/+3.3Vの有無)や、可能であれば別のPSUで代替検証すると切り分けが加速します。

ジャンプスタート時の注意:

- ピン番号・配列はメーカー資料の図面に従う(誤短絡は危険)

- AC側はしっかり接地されたコンセントを使用する

- 作業中に導通させたままピンを滑らせない(アークの危険)

PSUに問題がないと判定されたら、マザーボード側の短絡や周辺機器の不具合を切り分けます。グラフィックスカードの脱着、メモリの差し替え・単枚化、ストレージやUSB機器の切断を行い、段階的に起動テストを繰り返します。マザーボードのCMOSクリアで電源管理設定やXMP/EXPOなどのメモリプロファイルをリセットすると、設定起因の起動不能が解消する場合があります(手順は各社マニュアルに準拠。例:ASUS PRIME B650-PLUS)。

制御系の観点では、PWR_OK(Power Good)信号が規定時間内にHighにならないと、マザーボードは起動プロセスを継続しません。これはPSUがすべての出力を許容範囲内で安定させるまでマザーボードに「準備完了」を通知しないためで、不安定なPSUや過負荷、ショートに近い状態ではPWR_OKが遷移しないことがあります。結果として、電源が一瞬だけ入って落ちる・無反応のままといった症状になります。負荷構成の見直しや別PSUの試験が合理的です。

マザーボードがショートするとどんな症状が現れるか?

マザーボードのショート(短絡)は、導電物の接触・配線の被覆破れ・誤ったスタンドオフ配置・液体や湿気の侵入・損傷したUSBポートなど多様な要因で発生します。症状として多いのは、電源投入直後の無反応、起動試行と停止のループ、デバッグLEDの固定点灯、BIOS画面に到達しない、スピーカービープのエラーコードなどです。特にケースのスタンドオフは、穴位置と合わない箇所に残っていると基板裏面のパターンを圧迫・導通させ、微妙な体勢の違いで症状が出たり消えたりする厄介な原因になります。再組付け時には、マザーボードの固定穴に対応する位置だけにスタンドオフを残し、それ以外は取り外します。

マザーボードによってはEZ Debug LED(MSI)やQ-LED(ASUS)、POSTコード表示を搭載しており、停止段階を可視化できます。CPU・DRAM・VGA・BOOT各段での停止は、部位ごとの未装着・接触不良・短絡の可能性を示し、最小構成での再現性の確認や該当部品の差し替えに直結します(参照:MSI 公式トラブルシューティング)。

USBやフロントパネルのコネクタは、金属シールドの歪みやピンの曲がりが短絡を起こすことがあります。シャーシのI/OシールドがLANポートやUSB端子のハウジングに押し付けられている、拡張スロットのブラケットが端子に接触している、といった物理的要因も見逃せません。また、湿気の多い環境では、埃に含まれる水分が微小な導電路となり、起動時に瞬間的なリークや短絡を引き起こす可能性が指摘されています。清掃と通気、環境湿度の管理は地味ですが効果的な予防策です。

物理短絡の代表例と対策

- 余分なスタンドオフ:位置合わせを見直し、必要箇所のみ残す

- 配線の被覆破れ:鋭利なエッジに擦れる取り回しを避ける

- I/Oシールド干渉:金属爪が端子に触れていないかを再確認

参考:ユーザーコミュニティでもスタンドオフ起因の短絡は繰り返し報告されています(例:AnandTech フォーラム)。

マザーボードが壊れる前兆は?

マザーボードの「前兆」は、電源・信号・設定保持のどこに問題が表れるかで様相が変わります。代表例として、POST(Power-On Self Test)が不定期に失敗する、DRAMトレーニングが長引く、デバッグLEDが固定点灯する、USB機器が認識と切断を繰り返す、LANやオーディオなどオンボード機能が不安定、といった事象が挙げられます。時刻ズレやBIOS設定の初期化は、単純にCMOS電池の消耗でも起こるため、基板障害と早合点しないことが肝要です(解説:Lifewire)。

診断の一助として、以下のような観点で「前兆」をデータ化すると、交換・修理の判断が容易になります。

| 兆候 | 想定要因 | 一次対応 |

|---|---|---|

| 電源無反応 | PSU不良・PWR_SW配線ミス | PSU単体テスト・配線再確認(Corsair) |

| CPU/DRAM/VGA LED固定 | 未装着・短絡・相性 | 最小構成・部品差し替え(MSI) |

| 時刻・設定保持不可 | CMOS電池消耗 | 電池交換・CMOSクリア(ASUS) |

| USB不安定 | ハブ/ケーブル・端子損傷 | 直結検証・端子清掃・別ポート試験 |

| 再起動ループ | 電力不足・OC設定 | BIOS既定値・補助電源確認・PSU容量検証 |

また、BIOS/UEFIの更新履歴(リリースノートに安定性改善や互換性更新が明記される)や、CPUサポートリスト(特定のCPUはBIOSバージョン要件を持つ)を参照することも有効です。マザーボードの公式ダウンロードページには、互換CPUやメモリQVL(Qualified Vendors List)が掲載されており、これらを満たさない構成では不安定さが「前兆」のように見えることがあります。メーカーの公式リソースに基づき、設定・構成・環境要因を一つずつ潰していくのが、修理や交換に踏み切る前の現実的なアプローチです。

(このパートでは、H2「マザーボードと電源スイッチのショート」に属する全てのH3セクションを、技術背景と公式情報の参照を交えて詳細化しました。次のパートでは、H2「電源とスイッチ配線でマザーボードをショートさせない」に属する各H3セクションを同様に深掘りし、CMOS、配線、自作スイッチ、ケースなし検証、そして最終まとめを拡張します。)

電源とスイッチ配線でマザーボードをショートさせない

- 電源スイッチと電源ボタン

- マザボの電源はどうやってつけるのか?

- 電源スイッチの配線と自作電源スイッチ

- ケースなしでの取り扱い

- CMOS電池が切れた時の症状は?

- マザーボードの電源スイッチショートのまとめ

電源スイッチと電源ボタン

フロントパネルの電源ボタンは、マザーボード上のシステムパネルヘッダー(しばしば「F_PANEL」や「JFP1」などと表記)にあるPWR_SW(PWRBTN#とGND)へ接続されます。多くのメーカーはこの2ピンをモーメンタリ(瞬時)無極性スイッチで短絡させる構造とし、押下時のみ導通、離すと開放という単純な動作です。ASUSの配線ガイドには、PWRSWは極性を問わない一方、PLEDやHDD_LEDは極性ありと明記されています(参照:ASUS インストールガイド)。

実務では、ケース側の小型2ピンハウジングをピン列に確実に挿すだけでなく、半挿しや隣ピンへの跨ぎを避けることが重要です。夜間の作業や暗い環境では誤挿入が起きやすいため、作業灯でヘッダーのシルク印刷(PWRSW, RESET, HDD_LED, PLED+/- など)を読み取れる明るさを確保しましょう。メーカーによりピン配置は微妙に異なるため、自機種の取扱説明書を必ず参照します(例:MSIやASRockの機種でもラベル名と物理配置が異なることがあります)。

| 信号名 | 用途 | 極性 | 誤配線時の典型症状 | 参照 |

|---|---|---|---|---|

| PWR_SW | 電源投入/シャットダウンのトリガー | 不要 | 無反応(別ピンに挿すと起動しない) | ASUS |

| RESET | ソフトリセット | 不要 | 勝手に再起動・無反応 | ASUS |

| PLED +/- | 電源LED | 必要 | 点灯せず/常時消灯 | ASUS |

| HDD_LED +/- | ストレージアクセスLED | 必要 | 常時点灯/常時消灯 | ASUS |

| SPK | ビープスピーカー | 必要 | ビープ不鳴動 | ASUS |

電源ボタンが不良か疑うときは、PWR_SWを一時的にRESETと入れ替えて起動を試すとボタン側の切り分けができます(入れ替え可否はヘッダー形状次第)。また、ケースの配線断線やスイッチ自体の接点劣化も起こり得ます。PWR_SWの2ピンをドライバーで瞬間ショートして起動するなら、マザーボードは概ね正常で、フロントスイッチ側が疑わしいと評価できます。外付けの汎用電源スイッチ(2芯)をヘッダーに直結する方法もありますが、絶縁・固定・誤短絡防止が最低条件です(参照例:ATXフロントパネル延長ボタン各社製品ページ)。

注意:配線を抜き挿しする際は、ACケーブルを抜きPSU背面スイッチをOに。スタンバイ5Vが生きている状態だと予期せぬ短絡で保護動作や破損を招きます。ESD(静電気放電)対策も同時に実施してください。

マザボの電源はどうやってつけるのか?

ATX電源の起動は、PS_ON#(緑線)がLowになると主要レールが立ち上がり、許容誤差内で安定した時点でPWR_OK(Power Good)をHighにする、という二段階制御で構成されています。PS_ON#の制御はマザーボードが受け持ち、PWR_SWの短絡を検出してPSUへ「起動指令」を送ります。Intelの設計ガイドではPS_ON#の論理やタイミング、PWR_OKの規定が細かく定義され、PSU側は異常(過電流・過電圧・短絡)を検知すると出力を切るよう求められています(参照:ATX12V Design Guide、ATX12VO Design Guide)。

このアーキテクチャを理解すると、起動不全の原因を信号・電力・負荷の観点で切り分けられます。例えば、信号系の問題(PWR_SW配線不良やマザーボード側のスイッチ回路不調)ではPS_ON#がLowにならず無反応に見えます。電力系では、EPS12V(CPU補助)の未接続やATX24ピンの半挿しで起動が抑止されます。負荷系では、GPUやCPUのピーク電流に対してPSUのOCP設定が厳しいと、立ち上がり直後に保護停止し、一瞬ファンが回って止まる挙動が観察されます。構成に対してPSU容量が適切か、12V系の出力能力(シングル/マルチレーン)やケーブル配線(1本のケーブルに高負荷デバイスを集中させていないか)も点検項目です。

デバッグLEDやブザーの意味を活かす

マザーボードのデバッグLED(MSI EZ Debug LED、ASUS Q-LEDなど)やビープコードは、どのフェーズで停止しているかを指示します。CPU→DRAM→VGA→BOOTの順で遷移し、該当LEDが固定ならその部位で止まっています。これは短絡だけでなく、メモリ未認識・GPU補助電源未接続・ストレージ無接続などの単純な見落としも明瞭に示します(参照:MSI 公式トラブルシューティング)。

起動時イベントの観察ポイント

- PSUファンとケースファンが一瞬でも回るか

- デバッグLEDがどの段で固定するか

- ビープコード(スピーカー装着時)のパターン

電源スイッチの配線と自作電源スイッチ

フロントパネル配線は、PWR_SW・RESET・PLED・HDD_LED・SPKの小コネクタ群で構成されます。正しく配線すると、電源ボタン・リセット・インジケータが所期の動作を行います。誤配線の典型は、PWR_SWをRESETに挿す、LEDの極性を逆にする、1ピンずれて隣列へ跨ぐ、の3つです。ピン列が2×5や2×7の形状だと、一列ずれのまま挿さっているケースが頻発します。対策は、機種固有のピン配置図を拡大表示し、列と行の基準位置(角に「+」マークや小三角シルクがあることが多い)を確認してからコネクタを合わせることです(参照:ASUS PRIME X570-PRO マニュアル)。

電源スイッチを自作・外付けする場合は、2芯のモーメンタリ無極性スイッチを用いてPWR_SWピンに直結します。延長ケーブルや中継ハーネスを使うときは、接点抵抗の増加や被覆損傷に注意し、シャーシ外に引き出す場合は引っ掛け対策と絶縁を徹底します。配線の固定には、耐熱タイラップやケーブルクランプを用いてファンブレードなど可動部との接触を避けてください。なお、メーカー保証や安全基準の観点から、恒久的改造は各社のポリシーに従う必要があります。

LEDの極性確認のコツ

- コネクタのラベルで矢印や「+」側を特定

- 基板のPLED+/HDD_LED+ 印刷に合わせて挿入

- 点灯しない場合は極性を入れ替えて再試行

注意:USB 3.xのフロントパネルヘッダー(20ピン等)やフロントオーディオ(HD_AUDIO)とF_PANELを取り違えるとピン破損やショートの恐れがあります。ハウジング形状は似ていても互換性はありません。必ず印刷ラベルとキー構造を確認してください。

ケースなしでの取り扱い

ケースに組み込まずにテーブル上で動作確認する「ベンチ検証」は、ケース内ショートの切り分けと部品ごとの独立検証に有効です。ベースは非導電面(木製や静電対策マット)を選び、マザーボードスタンドやスペーサーで基板裏面のはんだ面が接触しないようにします。段ボールは静電気と繊維粉のリスクがあるため、可能ならESDマットの使用が推奨されます。電源はPSU単独ではなく、ATX24ピンとEPS12Vを正しく接続し、CPU・クーラー・メモリ1枚・必要ならGPUを装着した最小構成でPOSTを確認します。

ケース実装時にのみ不調が出るなら、余分なスタンドオフやI/Oシールドの金属爪の干渉が疑わしいパターンです。ボードを外してベンチで安定する→ケースに戻すと不安定、という再現性があるなら、固定位置の再設計とスタンドオフ撤去を重点的に見直します。ユーザーコミュニティでも、スタンドオフ位置ズレが短絡の典型例として繰り返し共有されています(参考:AnandTech フォーラム)。

ベンチ検証の安全ポイント

- 非導電面と静電対策バンドを併用する

- CPUクーラーは必ず装着し、ファン回転を妨げない

- 金属工具は通電前に位置決めし、接触を最小化

また、湿度が高い環境では、埃が吸湿して微小導電パスを形成しやすく、一時的なリークからの起動失敗や短絡保護作動が起こり得ます。清掃(エアダスターは短時間・低圧で)と吸湿環境の改善、吸入フィルタの点検は、長期安定性の観点からも有効です。

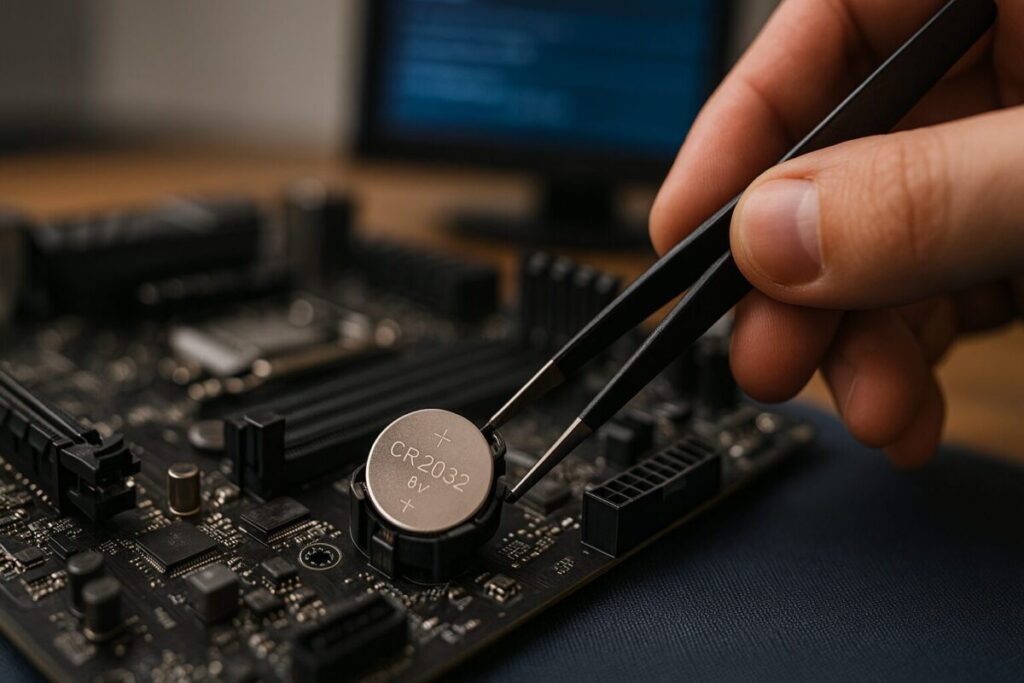

CMOS電池が切れた時の症状は?

CMOS電池(一般にCR2032)は、PCの電源が切れている間もRTC(リアルタイムクロック)とCMOS設定保持に微小電流を供給します。消耗すると、時刻がずれる・BIOS設定が初期化される・POSTでチェックサムエラーが表示されるといった症状が現れます。まずは電池交換を行い、その後に必要ならCMOSクリアで設定を完全初期化します。ASUSやMSIのマニュアルでは、AC電源を外し、CLRTCやJBAT1ピンを所定時間短絡、もしくは電池を外して放電した後に再装着する手順が案内されています(参照:ASUS PRIME B650-PLUS/MSI 公式トラブルシューティング)。

一方で、通電中のクリア操作や電池装着のまま短絡は、メーカーが推奨していません。設定破損・予期せぬ電流経路の形成など、想定外のリスクがあるためです。必ずマニュアルの手順と順序(AC遮断→短絡→数十秒待機→復帰)に従いましょう。チェックサムエラーの一般的な対処や原因の整理は解説記事にもあります(参考:Lifewire)。

交換時のヒント

- 金属ピンセットで短絡しないようプラ製工具を使用

- 端子のバネ圧を弱めないよう水平方向にスライド

- 交換後は時刻・ブート順・メモリプロファイルを再設定

重要:CMOSクリア後は、メモリのXMP/EXPOやファンカーブ、SATAモード(AHCI/RAID)などが既定値に戻ります。RAID構成やBitLockerを利用している場合は、事前に回復キーや構成情報を確保してから実施してください。

マザーボードの電源スイッチショートのまとめ

- 最小構成でPOSTを確認し配線や周辺機器の影響を排除

- PWR_SWは無極性の瞬時スイッチでPWRSWに確実接続

- PS_ONとPWR_OKの仕組みを理解し信号系と電力系を分離診断

- PSU単体テストはメーカー手順とテスター利用で安全性を担保

- 余分なスタンドオフやI Oシールド干渉は短絡源として要注意

- EZ Debug LEDやビープコードで停止段階を客観的に特定

- 電源が一瞬で落ちる症状はOCPや短絡保護の作動を疑う

- LED配線は極性一致を確認し点灯しない場合は向きを再確認

- 外付け電源ボタンは絶縁固定を徹底し誤短絡を防止

- ケースなし検証は非導電面とESD対策で安全に実施

- CMOS電池消耗時は時刻ずれや設定初期化で判別し交換

- CMOSクリアはAC遮断と所定短絡時間を守り復帰手順を順守

- PSU容量と12V出力特性が構成に適合するか事前に検討

- 配線は列と行を意識し半挿しや隣列跨ぎを避ける

- 不明点は必ず機種別マニュアルと公式ガイドを参照